| NK | Дата: Среда, 11 Сен 2013, 18:34 | Сообщение # 1 |

|

Группа: Проверенные

Сообщений: 323

Статус: Offline | ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ БОСЕНКО

(22.07. 1948 - 10.09. 2013)

На 66-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, киноведа, кандидата искусствоведения В.И. Босенко.

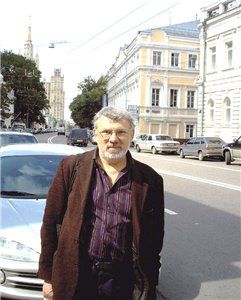

Валерий Иванович родился в Астрахани. Окончил киноведческий факультет ВГИКа (1970). С 1973 г/ работал в Госфильмофонде России. Был начальником Отдела биофильмографии и международных связей. Последние 10 лет руководил научно-исследовательским отделом. Составитель сборника Б.Окуджавы «Капли Датского короля. Киносценарии. Песни для кино» (М., 1991), принимал участие в выпусках компакт-дисков – Песни из к/ф на стихи Окуджавы (1997, 2004) и Б.Окуджава. «Музыка арбатского двора» (2002). Печатался в «Литературной газете», «Независимой газете», «Российской газете», в газетах: «Экран и сцена», «Нива России», «Волга» и «Хлебниковская веранда» (Астрахань), «Русская мысль» (Париж), «Московские новости», «Искусство», «Татьянин День», «Век», «Литературные вести», в журналах «Искусство кино», «Киноведческие записки», «Библиография», «Образование и культура», «Видео-Асс», «Семья и школа», «Наша улица». Был автор ряда статей об итальянских кинематографистах и итальянском кино в мультимедийной Энциклопедии кино Кирилла и Мефодия и в Большой Российской Энциклопедии. Им впервые были опубликованы литературные сценарии Н.Эрдмана «Митя» и Лили Брик «Любовь и долг», а также переведены и изданы литературные сценарии Жака Превера «Вечерние посетители», телевизионного фильма «Феллини: Блокнот режиссера» и «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи и Гилберта Адэра. Автор книги «Портрет Олега Погудина» (М., 2004). В "Нашей улице" печатался с № 2-2006.

В 1990-1994 гг. читал курс «Истории зарубежного кино» во ВГИКе (мастерская профессора Р.Н. Юренева).

В 2012-2013 гг. - председатель гос. аттестационной комиссии киноведческого факультета ВГИКа.

Приносим соболезнования родным и близким Валерия Ивановича. В нашей памяти он останется как человек особой широты, высокого профессионализма и доброжелательности. Вечная память!

Союз кинематографистов России

Гильдия киноведов и кинокритиков

Похороны состоятся 13 сентября на Домодедовском кладбище.

http://www.unikino.ru/component/k2/item/3947.html

http://kuvaldn-nu.narod.ru/Bosenko.html

Очень печальное известие... Как же, все-таки, рано... Вечная память.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ИЗ БЕЛЫХ СТОЛБОВ

В последний раз он написал нам, когда не стало его старшего коллеги В.Дмитриева. Я позвонил в Белые Столбы, и В.Босенко оперативно прислал в «ЛГ» точные строки. Увы, больше не пришлёт, не заедет, книгу свою новую не передаст. Ушёл из жизни человек, 40 лет отдавший Госфильмофонду России, архивист с мировым именем, библиофил, переводчик, автор-режиссёр монтажных фильмов, многолетний автор «Литгазеты», просто приличный человек, верный товарищ и друг.

Это он первым со страниц «ЛГ» заговорил о необходимости вернуть на родину плёнки последнего фильма С.Бондарчука, арестованные за долги продюсера. Слава Богу, государство нашло деньги, и «Тихий Дон» увидели российские зрители.

Это именно он в командировке на одном из заграничных фестивалей распознал в «Мадонне спальных вагонов» С.Эфрона, который сыграл в этом фильме крохотную роль заключённого-смертника – свою будущую судьбу. Мы тогда напечатали его текст и эти уникальные кадры. Киноплёнки с М.Цветаевой обнаружить не удалось, а её мужа, благодаря Босенко, хотя бы в 12-секундном эпизоде можно увидеть. Это он одним из первых увидел в питерском актёре из молодняка БДТ Олеге Погудине будущую знаменитость, написал и выпустил первую книгу о знаменитом теперь певце.

Это он имел самое непосредственное отношение к выпуску в России томов Феллини, Пазолини – итальянское кино он знал и любил. Это он боролся за будущее Госфильмофонда и сражался с кирпичным заводом, который хотели возвести на его заповедной территории, беспокоился о судьбе музея В.Хлебникова в родной Астрахани. Обычно скупая на награды коллегам Гильдия киноведов и кинокритиков несколько лет назад присудила Босенко приз «За честь, достоинство и вклад в профессию». Летом во время первого фестиваля Госфильмофонда в Ницце он собирался заодно показаться франц. кардиологам – тамошние друзья договорились, но врачи полететь не разрешили. Боялись за сердце...

Валерий Иванович Босенко ушёл на 66-м году жизни. Горько.

Леонид Колпаков

18.09. 2013. Литературная газета

http://www.lgz.ru/article....stolbov

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 21 Сен 2018, 17:42 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | ПЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ВАЛЕРИЯ БОСЕНКО...

Как же не хватает общения с ним. Не хватает его на фестивале архивного кино “Белые Столбы”, который он организовывал и опекал и по долгу службы (начальника отдела биофильмографии и международных связей Госфильмофонда), и по привязанности к архивному кино, которое изучал, исследовал, открывал. На фестивале “Обретенное кино” в Болонье в немом фильме 1927 г. “Мадонна спальных вагонов” в крошечном эпизоде разглядел С.Эфрона, мужа М.Цветаевой... Он крепко привязывался ко всему, чем занимался. Увлекался сам и увлекал других. Из увлеченности появился сборник “Капли датского короля” – песни для кино и сценарии Б.Окуджавы. Из увлеченности появилась книга о певце ОЛЕГЕ ПОГУДИНЕ. А еще появилась работа “Марина Цветаева. Свободная стихия. Стихотворения Пушкина и Лермонтова в переводе на франц. язык”. Кстати сказать, на церемонии вручения Новой Пушкинской премии Олег Погудин впервые исполнил несколько романсов на эти стихи.

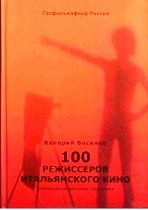

А уж про кино и говорить нечего… Оно его манило, завораживало. Особенно любимым было итальянское – писал о Пазолини, Феллини, перевел и издал сценарий Бернардо Бертолуччи и Гилберта Адэра “Мечтатели” и прочее, и прочее. Искал и находил, казалось бы, навсегда утраченное. Из 40 лет, связанных с работой в Госфильмофонде, 30 отдал созданию уникального справочника “100 режиссеров итальянского кино”.

100 режиссеров – от Авати до Якопетти. К каждому из 100 режиссеров – авторская статья плюс фильмография (фильмография на русском и итальянском). В предисловию к справочнику написал: “Про кинематографию Апеннин и про воздействие ее на советских шестидесятников можно было бы сказать строкой нашего классика: “Была пора, что входит в кровь, и помнится, и снится”. Автор-составитель лелеет надежду, что этот справочник подтвердит в части кинематографической правоту слов нашего современника, классика национального кино Паоло Тавиани, который утверждает, что в культуре Италии было 3 великих эпохи – Возрождение, мелодрама XIX в., от литературы до театрально-оперного искусства, и послевоенное кино XX в.”.

Он жил совсем рядом с проходной Госфильмофонда, где работал, и пансионатом, где мы обитали во время фестиваля “Белые Столбы”. После вечерних фестивальных просмотров собирались своей компанией и шли на прогулку в зимний лес. Впереди всех, по протоптанной среди деревьев дорожке, освещенной лунным светом, радостно подлаивая, бежала Пина (Валера назвал Пину Пиной не просто так – это имя героини фильма Росселлини “Рим – открытый город”), оборачиваясь на нас, словно проверяя – не сбились ли с тропинки, не потерялись ли. Счастливое было время – среди друзей, кино, в разговорах о нем.

5 лет прошло… 5 лет без нашего друга, коллеги, хорошего человека, доброй души. В нынешнем июле Валерию Ивановичу исполнилось бы 70.

Елена Уварова

20.09. 2018.газета "Экран и сцена"

http://screenstage.ru/?p=9402

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 23 Сен 2020, 22:30 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | Вспоминая Валерия Ивановича Босенко...

ТРИ-ЧЕТЫРЕ АРХИВНЫЕ ИСТОРИИ

Как бы ни нарекала молва архивистов, в народной памяти закрепилось одно - «крыса архивная». Она стала брэндом, перед которым порой меркнут иные звания и регалии. Вспомним и пушкинское - «архивны юноши». Куда ж в России без архивов! Как производная от пушкинской мандельштамовская метафора («юноши тепличные») расширяла ее смысл и была сориентирована на попытку внедрения в соц. действительность... В постперестроечном телевыпуске «Героя дня» (от 26 февраля 1995 г.) на НТВ на пару с ведущим В.Кара-Мурзой тонкий аналитик эпохи Б.Окуджава делился своими наблюдениями над текущим временем. Из-за непримиримо острой позиции автора (в связи с трагическими событиями в Чечне) интервью было впервые обнародовано лишь 2,5 года спустя, к сороковинам смерти поэта. Впервые прозвучавшие в эфире 18 июля 1997 г. слова Окуджавы имели определенный метафизический смысл:«Вся наша жизнь состоит из крушения и возникновения надежд, потому что без надежды жить нельзя. Маленькие надежды, большие… Нет, все равно, у меня есть надежда. Вот такая мелочь… Я встречаюсь с библиотекарями - старые, нищие, несчастные, влюбленные в свои книги, ничего не видящие кругом и старающиеся всем навязать свою любовь к книгам. Вот на этом все будет держаться, только на этом. И с помощью этого мы выкарабкаемся когда-нибудь. С помощью этих людей, понимаете?..»

Тут крыса архивная затрудняется в выборе - согнуться ли ей от тяжести комплимента, либо расправить плечи от законной гордости.

История первая, преимущественно скандинавская

Госфильмофонд изначально был зоной, с самого своего создания в качестве Всесоюзного фильмохранилища, с 1936–1937 гг. Вокруг него, то бишь, вокруг складов с фильмами, высились сторожевые вышки. Я их застал уже без охранников, совершенно прогнившими. Впрочем, круглосуточная охрана с охранниками, по-своему примечательными, существует доныне, но все ж таки они сильно уступают в колоритности «соколам» былых времен, синекура которых кончилась с расстрелом Берии. Поколение шестидесятников и примыкавшее к ним наше застало этих мастодонтов еще в 1970-е в прямом смысле на их сторожевом посту. Один из них, некто Пугачев, сидевший, как в будке, у себя в бюро пропусков, в свои лет сто уходя на пенсию, разочарованно протянул: «А-а, так вы, значит, кино не снимаете? А я-то думал…».

Когда мы, студенты ВГИКа, приезжали на просмотры фильмов в Белые Столбы, иностранцы с нашего курса оставались в Москве как невыездные. Зона для них была закрыта строго-настрого. Вплоть до перестройки к нам, за 50-й км., не залетали даже московские такси (которые нынче шпарят тебе хоть за Оку). Если же в Госфильмофонд изредка наезжали офиц. гости, делегации братских стран и дружественных киноархивов, то их, как эстафетную палочку, передавали с рук на руки инспектора ГАИ по тому же Каширскому шоссе. Не дай Бог им сбиться с курса и отклониться в сторону от намеченного объекта по пути следования. Все это я рассказываю к тому, чтобы представить совершенно непредставимое еще вчера…

Где-то в середине 1992-го года в Госфильмофонд приехала делегация скандинавских исследователей. Там была пара молодых профессоров с кинокафедр шведских университетов. Была датчанка Кэтрин, автор 3-томной фильмографии по немому датскому кино. И еще один швед, Гэста, режиссер и историк кино преклонного возраста, на десяток лет старше Бергмана. Он был из «этих», не столько бонвиванов, сколько «сюрвиванов», «выживших». Потом еще лет 10 я его встречал в итальянском Порденоне, на знаменитом фестивале «Дни немого кино». Сначала с одной палочкой, потом с двумя, а потом уж и неведомо как, чуть ли не на четвереньках, он из последних сил доползал до просмотрового зала, где я помогал ему усесться в кресло. Как он добирался из Стокгольма до Италии и обратно, оставалось загадкой. В Госфильмофонде же гости ныряли в просмотровый зал, полагая, что их допустили к сокровищам Али-бабы, что было недалеко от истины. Они упивались увиденным. А в один из дней начался настоящий переполох, отдаленно напомнивший «Вакханалию» Пастернака: ...

Словно буйство премьерши

Через столько веков

Помогает умершей

Убежать из оков…

Дело в том, что года за два до того умерла 85-летняя Грета Гарбо, и по всему миру проходили ретроспективы фильмов с участием шведско-американской дивы. По счастью, сохранились почти все ее фильмы, кроме одного - «Божественной женщины», поставленной в 1927 г. в США В.Шёстромом. Тем самым, которого спустя 30 лет снимет в своей «Земляничной поляне» Ингмар Бергман, прославив на весь мир себя и возродив славу этого классика немого кино уже в новую эпоху. Именно этот фильм этого режиссера считался утраченным. И именно в анналах Госфильмофонда обнаружили шведские исследователи одну сохранившуюся часть из него. Увидев на экране свидание Марианны и Люсьена, героев Греты Гарбо и Ларса Хансона, наши гости пришли в неописуемый восторг. Столь чувственной и экспрессивной в выражении страсти эту «шведскую селедку» (как говаривали недруги и завистники) прежде не приходилось наблюдать ни в каком другом фильме.

Скандинавские исследователи задумали презентовать эту находку на мировых киносмотрах и заверяли, что приоритет Госфильмофонда будет при этом соблюден самым тщательным образом. Мы несколько опешили. О том, что фрагмент фильма был в коллекции архива чуть ли не полвека, нам было, конечно, известно. Но мы знать не знали и ведать не ведали, что являемся единственными обладателями фрагмента этого несохранившегося фильма. Уже через год все в том же Порденоне, на XII Международном кинофестивале «Дни немого кино», мировая премьера обнаруженного в России фрагмента «Божественной женщины» с триумфом состоялась. В том же 1993 г. мне подарили в США изданную Музеем современного искусства в Нью-Йорке книгу Гэри Кэри «Утраченные фильмы», где целый щедро проиллюстрированный разворот был посвящен «Божественной женщине» как потерянной ленте. Ввиду госфильмофондовской находки это издание отныне требовало отдельного комментария! Вскоре в Госфильмофонд обратилось представительство фирмы «Тэрнер Интертейнтмент» в Москве с просьбой о приобретении этого 10-минутного фрагмента. Поразмыслив, мы выменяли копию этого фрагмента на классический блокбастер Уильяма Уайлера «Бен Гур». Потом спохватились, что можно было бы выпросить еще и «Доктора Живаго» Дэвида Лина, но было поздно…

История вторая, советско-американская

После «Земли» Довженко бросали на темы, нужные советской власти. Единственно, в 2-х док.фильмах времен войны - «Битва за нашу Советскую Украину» и «Победа на Правобережной Украине»- он смог выразить себя через прекрасные женские образы. Все остальное оставалось соц. заказом. Ему не дали после войны снять «Жизнь в цвету», заставив втиснуть ее в стандартно-биографического «Мичурина», в котором, пожалуй, остался едва ли не единственный авторский план - герой укрывается плащом от налетевшего урагана… В 1949 г. под грифом не существовавшего в Москве издательства «Литературной газеты» (видимо, это было спец. издание «Литературки») была издана книга Аннабеллы Бюкар «Правда об американских дипломатах». Тогда же на «Мосфильме» А.Довженко, униженному и сломленному переделками фактически уничтоженного «Мичурина», было поручено эту книгу экранизировать.

Есть киноклассики, которые не перешли рубежа немого кино и звука. Другие не могли вписаться в послевоенную эпоху. Довженко-кинорежиссеру власти продлили творческую жизнь на десяток лет, заставив снимать то, что им, властям, было выгодно. В какой-то момент выгодно было экранизировать «Правду об американских дипломатах». Это как если бы Гоголю на дюжину лет продлили творческий век с обязательным условием написать роман «Что делать?». Великий режиссер снял в интерьерах пол-фильма, когда на студию явились не назвавшие себя лица, обесточили павильон и прервали работу над фильмом без каких-либо объяснений. Видимо, на рубеже 1950-х годов изменилась полит. погода на дворе. На съемочную площадку Довженко больше не выйдет, а материал будет отправлен в Белые Столбы, где пролежит нетронутым без малого полвека. Спустя 40 лет после смерти режиссера фильм будет восстановлен и прокомментирован, с включением в него сохранившихся фильмотечных киноматериалов.

Накануне его мировой премьеры на Берлинале в феврале 1996 г. в Москве через СМИ прошла весьма скромная информация об архивной реконструкции незавершенного последнего фильма Довженко «Прощай, Америка!». Именно так назывался фильм на стадии производства. После интервью по радио В.Дмитриева, собственно, инициировавшего реконструкцию ленты, как-то утром в нашем отделе в Госфильмофонде раздался телефонный звонок, женский голос попросил Дмитриева. Далее стало происходить нечто небанальное. В начале 1996 г. Дмитриеву звонила… Аннабелла Бюкар. Она услышала по радио его интервью о реконструкции фильма «Прощай, Америка!», снятого по ее книге полувековой давности, и пусть сама книга устарела уже через год после публикации, испуг автора оказался нешуточным. Ибо звонила она не из США, а из Москвы! Бюкар просила Дмитриева не выпускать фильм на экраны. Он убеждал, что выход фильма ей ничем не грозит. Повторюсь, календарь отмечал начало 1996 г. Не за горами были вторые выборы Президента РФ. Дмитриев был прав в том, что архивная премьера забытого фильма погоды для автора первоисточника не делала. Бюкар не менее права была в том, что не хотела лишней огласки - в США у нее остались родственник и наверняка навязанное ей авторство давно забытой книги было ей не в радость.

Молодая, 20-ти с чем-то летняя, красивая сотрудница Госдепартамента США после Второй мировой войны получила шанс приехать на работу в Посольство США в Москве. Она же имела несчастье влюбиться в артиста московской оперетты Б.Лапшина. Одного этого было достаточно, чтобы в разгар холодной войны в СССР и маккартизма в США ее на этом романе подсекли и зацепили доблестные советские органы. И в том же 1949 г. под ее именем вышла указанная выше книга об американских дипломатах. Взамен предоставления собственного имени на титул книги Бюкар получала советское гражданство и тавро персоны non grata в США. Отныне ее родственники и она друг друга больше не увидят. Ей с Б.Лапшиным как великую милость выдали разрешение на брак, «замуровав» в московской квартире. Как пел Высоцкий: «Скажи еще спасибо, что живой!» Аннабелла Ирэн Бюкар-Лапшина дожила до 1998 г. Она пережила и берлинскую премьеру фильма «Прощай, Америка!», и его архивные показы в России и на Украине, на родине Довженко. О них с мужем даже сняли док. телефильм, который не раз показывали по Российскому телеканалу. Насколько мне известно, попасть на родину она даже не порывалась.

История третья, японская

Лет 10-15 назад у нас установились на редкость доброжелательные, если не добросердечные, отношения с франц. посольством в Москве. Прежде мы и отдаленно не сопрягались с посольской сферой, а ныне все стало как-то накоротке. Может, потому, что в Посольство Франции впервые пришли мальчики русских кровей, внуки российских эмигрантов. Позже культурными связями Посольства стала заниматься Эльфрида Филиппи. В 1990-х впервые вышло отечественное издание романа А.Солженицына «Бодался теленок с дубом», в котором портретную галерею заграничных курьеров-«невидимок», перевозивших когда-то за рубеж авторские материалы «Архипелага ГУЛАГ», открывала фотография молоденькой Эльфриды, только что начавшей свою дипломатическую деятельность. Не знаю, как сказалась на мадам Филиппи такая огласка под конец ее службы на посольской ниве, но, как бы там ни было, вскоре она уехала из Москвы, перед отъездом позвонив в Госфильмофонд и попросив принять свою подругу, японку, которая давно мечтала посетить Белые Столбы.

Микико Томита выглядела миниатюрной девочкой из восточной сказки. На самом же деле она оказалась асом в деле наведения мостов между Японией и Россией. Именно она затеяла проведение в Японии большой ретроспективы картин «Ленфильма». С тогдашним Ленинградом ее связывала дружба с питерской японисткой - дочерью моей бывшей коллеги Фрижетты Гукасян, гл. редактора Первого объединения студии. Микико проявила внимание и весьма живую сообразительность в ознакомлении с Госфильмофондом, его производственным комплексом и хранилищами с фильмами, которые я ей показывал. Ее интерес меня растопил, и Остапа, что говорится, понесло. Под конец я ей признался, что, помимо ею увиденного, в Госфильмофонде хранится порядка 500 роликов японских фильмов, которые по сей день числятся неопознанными. У нас в стране никогда не было специалистов по истории довоенного японского кино. А речь шла именно о трофейных японских фильмах, вывезенных из Маньчжурии после капитуляции милитаристской Японии. Подозреваю, что маньчжурские воины не были сильны в киноархивистике, как не были доками в ней и победившие их в 1945-м доблестные силы Красной Армии, перевозившие в Москву разрозненные после бомбежек киноматериалы. И уж совершенно точно в созданном после войны Госфильмофонде никто не мог разобрать ни единого японского иероглифа. В результате каждый киноролик из японского свода получил отдельный инвентарный номер и всё. Сакраментальное: «порядка пятисот единиц хранения» всплыло в памяти именно в момент визита Микико Томита в Госфильмофонд. Реакция гостьи была сокрушительной. Микико вызвалась отложить на неделю свой отъезд в Японию и разобрать неатрибутированные японские фильмы.

Скандал в Госфильмофонде разразился нешуточный, стоило мне лишь заикнуться об этом. Чего только не пришлось услышать от того же Дмитриева в ответ на мою японскую инициативу! Было даже помянуто неподписание мирного договора с Японией. Но шел как-никак 1994-й год, страшно уже не было и можно было, прикинувшись дурачком, отгораживаться от тяжелой артиллерии офиц. выпадов - мол, должны же мы, в конце концов, определить и, как полагается, оприходовать эти самые фильмы! Ларчик, как говорится, открывался просто: больше всего начальство волновало - а кто будет за М.Томита с ее недельным пребыванием платить? С чувством законной гордости готов свидетельствовать, что ни одного доллара, ни иены или рубля ей это не стоило! Всю неделю она жила в моей коммуналке. С рассвета и до заката Микико переписывала тончайшим карандашом все иероглифы с титров всех неизвестных японских фильмов, заполнив ими пару гроссбухов. А потом с завидной периодичностью каждое лето 5 лет наезжали в Госфильмофонд японские специалисты по довоенному кино. Их сопровождала первооткрывательница русской золотой киножилы Микико. По завершении всех работ в ГФФ приехал сансэй Сигэхико Хасуми, который оставлял пост ректора Токийского университета, отправляясь на вольные хлеба (через несколько лет он откроет первую ретроспективу в России всех сохранившихся фильмов японского классика Ясудзиро Одзу).

Хасуми офиц. передал российскому киноархиву списки атрибутированных японских фильмов. Выяснилось, что среди тех самых 500 японских роликов в стране Восходящего солнца не сохранилось более 40 названий. И когда на Х Международном кинофестивале в Токио в 1997 г. показывали несколько неизвестных японских фильмов предвоенной эпохи из нашей коллекции, очередь жаждущих их посмотреть зрителей растянулась, без преувеличения, на квартал. Многие помнили Токио конца лета 1945 г., когда вода в реке от бомбежек была красной, как в Сталинграде. Когда было не до людей, не то что до фильмов. На наш робкий вопрос, заданный еще в Госфильмофонде, не востребует ли японская сторона законного возврата этих 40 фильмов, был получен корректный и исчерпывающий ответ, который сформулировала именно М.Томита: японская сторона будет лишь благодарна за их спасение, когда мало что можно было спасти, кроме памяти… Чуть позже через знаменитый Фонд Кавакита Япония заказала себе эти фильмы, ведь в кино, в отличие от изящных искусств, оригиналы ничуть не уступают вновь отпечатанным копиям. А последние даже предпочтительней - царапин меньше.

История четвертая, итало-французская

На просмотре этого фильма, признаюсь, я спал. Ну, не спал, а так себе, подремывал, хотя и было неловко - как-никак, в гостях все-таки, в Болонье, культурной столице Европы. Жара в городе стояла жуткая, за 40 градусов, и лишь в кинозале к/т «Фульгор», под кондиционер, можно было вздохнуть в прохладе и отдышаться. Именно «Фульгор» в те годы арендовала Городская чинетека Болоньидля проведения своего ежегодного фестиваля архивных фильмов «Обретенное кино». В рамках последнего и показывали «Мадонну спальных вагонов», франц. немой фильм 1927 г. по роману Мориса Декобра (это его Эйзенштейн в своих мемуарах язвительно называл «мадонной спальных вагонов», так как он писал свои детективные романы в перегонах пульмановских поездов на прихваченной в отелях почтовой бумаге). С другой стороны, Декобра как мог помогал русским эмигрантам… Одноименная экранизация романа была сделана малоизвестными режиссерами Марко де Гастином и Морисом Глэзом и «замешана» на мотивах, связанных именно с русской эмиграцией - Лондон, высший свет, роковая любовь, нефтяные концессии, Батум, чекисты… Стандартный набор «ингредиентов». Ни сюжет, ни его экранная разработка особого интереса вызвать не могли. Сам же Морис Декобра, как и его современники-беллетристы типа англичанина Сторера Клаустона или француза Пьера МакОрлана,- давно и безвозвратно канул в Лету. Все это так, и мои веки на просмотре фильма в прохладе кинозала смыкались. Однако один микросюжет не мог не растревожить дремлющего сознания.

Возлюбленный героини, «мадонны спальных вагонов», дабы спасти от большевиков ее нефтяные концессии, отправляется в Батум, где его хватают чекисты и бросают в тюрьму. Сокамерник посвящает его в местные порядки: когда заключенному ночью объявляют о прогулке в город, это означает расстрел. Слова заключенного иллюстрируются сценой, когда из соседней камеры нагрянувшие конвоиры выволакивают упирающегося смертника. Сквозь дрему вдруг подумалось, что вот так через 14 лет выволокут на Лубянке С.Эфрона. Случайная ассоциация мгновенно проросла в сознании, реле замкнулось, пронзив меня током. Эпизод завершился, а я понял, что только что видел на экране живого Эфрона! Ошибиться, обознаться было совершенно невозможно. Промелькнуло столь знакомое по коктебельским и московским фотографиям 1910-х годов узкое лицо рокового цветаевского избранника и единственного ее мужа, то самое лицо, которое было «подобно шпаге». Характерная линия губ, узнаваемый в разных ракурсах профиль. Известно, что работа Эфрона статистом за 40 франков в день в 1927 г. отвечала его кинематографическим амбициям, а для нищенствующей цветаевской семьи была ощутимым материальным подспорьем. Все другие названные им в письмах к сестрам в Москву кинематографические проекты - от дрейеровских «Страстей Жанны Д’Арк» до «Казановы» А.Волкова, не состоялись. И вдруг на пороге XXI в., в 1999 г. всплыла «Мадонна спальных вагонов»! Фокус заключался в том, что в Болонье, где фильм был только что показан, почти никто про Эфрона не знал и вряд ли кто помнил его в лицо. А в Москве никто не ведал про «Мадонну спальных вагонов» с его участием! Да и мне, сенсацию проспавшему, было не с руки просить перемотать на мовиоле присланную из Франции копию, чтобы установить хотя бы хронометраж эпизода с Эфроном. Мне казалось в полусне, что он занимает добрую минуту, а то и полторы. Позже выяснится, что единственная сцена с ним длится ровно 12 сек. Рутинные дела по добыванию копии в Госфильмофонд сопровождались… Чем только они не сопровождались! Нужно было убедить начальство в том, что нам это необходимо, что это должно быть в России. Нужно было переломить сопротивление коррумпированных таможенников, убежденных, что слова «обмен» и «дар» - суть от лукавого, когда на дворе тризну правят польза да выгода!

Худо-бедно, но франц. синематека, которая и показала в Болонье «Мадонну…», получила от нас реставрированную копию на кинопленке эйзенштейновского «Александра Невского» в обмен на копию «Мадонны...», направленную в Россию. Обмен состоялся в канун 2001 г. и оказался последним обменом на безвалютной основе с зарубежными киноархивами. Это в советское время Госфильмофонд распоряжением Совмин СССР был освобожден от таможенных формальностей, что позволило ему за несколько десятков лет скомплектовать, не потратив ни единого доллара, огромную коллекцию современного зарубежного кино.

На V фестивале архивных фильмов «Белые Столбы–2001», спустя 75 лет после создания фильма, состоялась премьера «Мадонны...» с В.Гайдаровым в одной из главных ролей и с С.Эфроном - в крошечной, эпизодической. Промелькнула пара публикаций в газетах. Новостные программы т/в и «Кинопанорама» разнесли пыльцу архивной сенсации, которую фактически никто не заметил. Зато ведущий в стране цветаевед А.Саакянц, просмотревшая фильм загодя и атрибутировавшая участие в нем Эфрона, в своей последней, уже посмертной книге «Твой миг, твой день, твой век: Жизнь Марины Цветаевой» (М., 2002) написала: «…Мой шок [от просмотра] не поддается никаким словам - не буду и пытаться их найти. Лишь одно скажу: от М.Цветаевой не сохранилось даже голоса. От ее дочери и сына - тоже. И вот только теперь, по воле Великого Случая - одного на сотни тысяч, оживший на экране С.Я. Эфрон посылает нам, сквозь толщу времен и судеб, свой безмолвный и мгновенный привет…»

Кода, сугубо внутри архивная

Помнится, была такая пионерская песня, которую распевали советские мальчики и девочки:

А ты твердишь, что на свете

Не бывает чудес…

Ну, что тебе ответить:

Они на свете есть,

Чудес на свете столько,

Что их всех не счесть…

Году в 1997-м, незадолго до 100-летия Эйзенштейна Наум Клейман, хранитель наследия классика и директор отечественного Музея кино, попросил меня подобрать кинофрагменты для юбилейного мемориального фильма о Сергее Михайловиче. Нужно было просмотреть несколько десятков фильмов, преимущественно немых, которые позволили будущему гению кино осознать себя в текущем кинопроцессе. В том числе, отсмотреть надо было и немой «Багдадский вор» с Дугласом Фербенксом, снятый до их с Мэри Пикфорд приезда в СССР и широко прошедший по советским экранам. Тогда же, в 1924 г., студией «Пролеткино» была выпущена короткометражная пародия на этот фильм - «2-я серия “Багдадского вора”» (режиссер Е.Гурьев). Она преследовала двоякую цель: с одной стороны, развенчать западные кинематографические ценности, а с другой - загнать побольше зрителей в кинозалы, попутно рекламируя товары Мосторга. Сценарий пародии написал вернувшийся из непродолжительной эмиграции Н.Агнивцев, автор полузабытых песенок и эстрадных куплетов. В главной роли снялся актер Московского театра сатиры Ф.Курихин.

В аннотированном каталоге «Советские художественные фильмы» (том 1. Немые фильмы (1918–1935). М., 1961) под № 230 значилось: «Фильм не сохранился». Но, как случайно выяснилось на исходе 1997-го года, он прекрасно сохранился в виде двухчастевой концовки к американскому оригиналу вкупе со всеми исходными материалами. Там же была подверстана пара частей неизвестного русского дореволюционного фильма. Как и всякие чудеса, это чудо было необъяснимым. Как, почему за полвека научной обработки фильмов в Госфильмофонде это искусственное присоединение разных фильмов со времен советского проката середины 1920-х годов было не выявлено и не разъединено одно от другого - остается неразрешимой загадкой. Но, с другой стороны, эта загадка дает шанс в XXI в. отыскать нечто сходное, как говорится, «не отходя от кассы». Ведь кинороликов в Госфильмофонде хранится свыше миллиона штук. Книга рекордов Гиннеса, куда Госфильмофонд попал как один из крупнейших киноархивов мира, врать не станет.

Вернемся к процитированному вначале телеинтервью Окуджавы. Булат Шалвович закончил его словами: «Наша культура, говорят, умирает - ничего она не умирает. Она, может, несколько отступила в тень перед тем, что происходит, но существует, потому что, если умрет культура и вымрет народ - вымрет нация. Она, может, и есть единственное средство, которое позволяет нам существовать…»

http://www.kinozapiski.ru/data/home/articles/attache/326.pdf

|

| |

| |