|

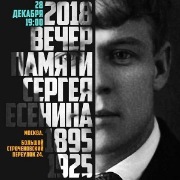

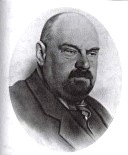

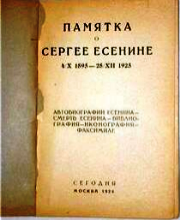

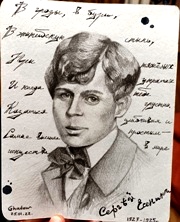

ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 28 Дек 2013, 09:31 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | ПАМЯТИ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА

Пускай во сне, пускай - не наяву,

Когда смолкают все дела и речи,

Я памятью послушной призову

С тобою дорогие встречи.

Приди опять! Я буду ждать звонка,

Я у окна бессменно отдежурю,

Твоим коням не надо ямщика,

Они несут тебя сквозь снег и бурю.

Ты весел, милый! Руки не дрожат,

Клянешься Богом - старая привычка.

И вот уже друзья к тебе спешат,

Спешат друзья к тебе на перекличку.

Глаза на миг чуть заслонив рукой,

Ты улыбаешься слегка лукаво -

Над дружбой, или над судьбой,

Иль над своею звонкой славой?

Ты говоришь: Ведь я ничей поэт. -

Искусство? Да, искусство остается,

А ты уходишь, разве нет?

Никто другой нам так не улыбнется!

Не уходи! Еще такая рань,

Куда спешишь? Ведь ты побудешь с нами?

Сергей, Сергей! Куда ни глянь,

Весь мир цветет веселыми огнями.

Но заволакивает все туман.

Конечно, я уснул и бредил,

Доносится из дальних стран

Неумолимый голос меди.

Иннокентий Оксенов

Г.Свиридов «ПОЭМА ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА»

c 21 ноября 2013 по 10 января 2014

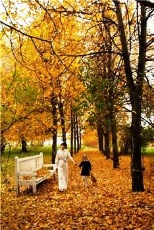

Выставка «ЕСЕНИНСКОЕ КОНСТАНТИНОВО» в Пушкинском Заповеднике

Фотоработы С.Новикова, сделанные совместно с научными сотрудниками музея-заповедника С.А. Есенина, представляют село Константиново начала ХХ в. и жизнь поэта здесь. Скромный домик, мать поэта с утра хлопочет у печи и готовит завтрак для всей семьи, и маленький Сергей, рано проснувшийся, смотрит в окно. Он видел усадьбу, как и каждый, кто приходил в гости в дом, но только он напишет:

У плетня заросшая крапива

Обрядилась ярким перламутром

И, качаясь, шепчет шаловливо:

«С добрым утром!»

Свои строки юный поэт будет показывать учителю земской школы, о чем вспоминали мальчики и девочки, сидевшие с ним в одном классе, изучавшие Закон Божий и арифметику, историю и географию, русский и церковнославянский языки, чтение и письмо. Занятия были в холодное время года, а летом требовалось помогать по хозяйству: выводить лошадей в ночное, участвовать в покосе и делать многое другое. В 1916 г. Есенин познакомится с константиновской помещицей Л.И. Кашиной. Она жила в центре села, в красивой усадьбе, вместе с детьми и экономкой. Очень любила гулять по парку, особенно осенью. Вокруг золото листвы и прозрачный воздух с нитками паутинок.

И золотеющая осень,

В березах убавляя сок,

За всех, кого любил и бросил,

Листвою плачет на песок.

Всю жизнь, уезжая из родного села в Москву или Петербург, поэт в своих стихах каждый раз возвращается обратно, ждет новой встречи с родиной и пишет о ней.

До сегодня еще мне снится

Наше поле, луга и лес,

Принакрытые сереньким ситцем

Этих северных бедных небес.

Как бы я и хотел не любить,

Все равно не могу научиться,

И под этим дешевеньким ситцем

Ты мила мне, родимая выть.

Константиново хранит память о С.Есенине и сегодня приглашает увидеть мир, окружавший поэта.

С.Новиков много лет творчески работает на родине поэта в селе Константиново Рыбновского района, фиксируя изменения музейной жизни и сельских будней. С 2006 г. он сотрудничал с издательством «ДЕЛО» в работе над проектом «Есенинская Русь». Итогом этих лет стал изданный в 2009 г. фотоальбом, в полной мере раскрывающий любовь фотохудожника к есенинским местам, особое видение замечательной природы этого края, понимания темы православия и его традиций. Фотографии с выставки – часть данного проекта. Сам Новиков отзывается об искусстве фотографии как об умении каждый раз находить что-то новое и необычное. Он говорит, что «ошибкой любого фотографа, приезжающего в Константиново, является заблуждение, что всё там уже давно кем-то снято. Но ведь каждый раз возникает что-то иное: свет, цвет, листок…». За 15 лет автор сделал немало замечательных и неповторимых снимков.

http://pushkin.ellink.ru/museum/exh/exh13/exh299.asp

Сергей Есенин. Ночь в Англетере (Док. фильм 2004.)

На пороге Бессмертия

Неизвестный фильм о не покончившем с собой поэте в несуществующей гостинице в несохранившейся стране

фильм "АНГЛЕТЕР" 1989. - интервью 2009 г.

В.Балаян, режиссер и сценарист док., теле - и кинофильмов, начал свою режиссерскую карьеру в 1988 г. с док. фильма-исследования «Англетер», посвященном гибели С.Есенина. Смысл и глубину темы дебютной работы достаточно проницательно истолковали первые зрители картины в лице некоторых мэтров Высших курсов сценаристов и режиссеров. Видимо, поэтому фильм не получил импульса к дальнейшему распространению, а автору было заявлено, что он никогда не получит режиссерского диплома. Историческая справедливость, как известно, не имеет срока давности, и рано или поздно, восстанавливается. С тех пор он, как режиссер снял более 60 неигровых лент, многие из которых были отмечены наградами российских и зарубежных фестивалей. Мы встретились с В.Балаяном спустя 20 лет после создания фильма и надеемся, что наша беседа и публикация фильма в Интернете приблизят картину к более благодарной категории зрителей.

- Чем может быть объяснен тот факт, что Ваш фильм «АНГЛЕТЕР» довольно слабо известен широкому кругу зрителей?

- Фильм был снят в 1988 г. на деньги Госкино СССР. В прокат тогдашний не попал, получил очень низкую категорию и вызвал достаточно негативную реакцию у руководства Высших курсов сценаристов и режиссеров. Я должен был защищаться этим фильмом как дипломной работой. Но мне в этом было в категорической форме отказано, хотя, в дальнейшем, на многих фестивалях «Англетер» был показан и получил высокую оценку у критики, например, историка и киноведа А.Шемякина и мн. др. О нем одно время много писали в кинопрессе, в журнале «Искусство кино».

- Каковы причины, по которым каналы отказывались ранее и отказываются сейчас принимать картину к показу?

- Я могу только догадываться. Думаю, что истинные причины могут быть самые разные и неожиданные. Впрочем, надо отдать должное каналу «Культура», который, с подачи того же Шемякина, все же показал фильм. Но это было очень давно.

- Фильм «Англетер» был первым док. исследованием, поднимающим вопрос об истинных обстоятельствах гибели поэта. В ходе его создания сталкивались ли Вы с какими-либо внешними противодействиями?

- Нет, не сталкивались. Снимали - что хотели и кого хотели. Тогда цензура практически закончилась. Хотя на Ленинградской студии док. фильмов, да и при сдаче фильма в Москве иногда ловили косые взгляды. Следует учесть, что тогда и время было такое. Много было споров и дискуссий по поводу гибели Есенина и некоторым другим сложным моментам российской истории. И снос исторического здания «Англетера» в Ленинграде в 1987 г. стал катализатором мощных общественных волнений, очень испугавших тогдашние власти. В частности, Романова и Матвиенко, которая тогда возглавляла комсомол Ленинграда.

- Имело ли всё это некие последствия для Вашей карьеры?

- Как я уже упомянул, «Англетер» был моим дипломным фильмом, но Высшие курсы сценаристов и режиссеров так и не приняли его в этом качестве. То есть, совет курсов наотрез отказался его рассматривать как дипломную работу. Фильм был негласно объявлен «антисемитским». Хотя я специально показывал его выдающемуся режиссеру и мастеру курса неигрового кино Б.Д. Галантеру с просьбой рецензировать его с этой точки зрения. Но он только пожал мне руку и сказал – «Ничего этого там нет. Не слушай никого, Валера!» Однако он, с его точкой зрения, остался в меньшинстве. Таким образом, дипломная работа мною так и не была защищена и, соответственно, диплом режиссера не был выдан. А один очень известный, ныне покойный, мастер-педагог даже заявил мне: «Вы режиссером никогда не станете и диплом у нас никогда не получите». Тем не менее, я режиссером все-таки стал, снял с тех пор более 60-ти фильмов и сейчас сам преподаю во ВГИКе. Хоть и остался я без режиссерского диплома, то пророчество сбылось…

- Есть ли ощущение, что тема гибели Есенина является табуированной по сей день?

- Да, такое ощущение есть, и не у меня одного. Тема по-прежнему остается непроявленной, поскольку в обстоятельствах гибели, убийства Есенина слишком много невыясненных и загадочных моментов. Обществу так и не предъявлена истина как результат исследования уголовного дела или дела, которое рассмотрели бы судебные инстанции. Более того, доподлинно неизвестна в подробностях вся история его последних месяцев и последних дней. Думаю, что до сих пор в стране остаются организации, не желающие открывать архивы и публиковать подлинные документы. Но следует понимать, что, пока изучение всех документов не будет доступно исследователям, всевозможные слухи будут курсировать, и эта тема будет оставаться табуированной. Нужна полная ясность в деле, которое стало резонансным и даже знаковым для общества. Но это достижимо только при условии открытия государством архивных дел и доступа к ним как компетентным исследователям-криминалистам, так и историкам литературы.

- Что было в начале: идея создания подобного исследования или знакомство с одним из основных героев фильма «Англетер» - Э.А. Хлысталовым? То есть, что именно послужило первичным импульсом?

- Первичный импульс - это решение о сносе здания «Англетера», на которое пошли ленинградские власти, не посоветовавшись с обществом, с людьми. Это вызвало бурю протестов и возмущений в городе. Это и был первичный момент, с которого всё началось. Мы просто решили все это снимать. Мы – это Н.Обухович, С.Скворцов и я.

- Как состоялось Ваше знакомство с Эдуардом Александровичем?

- Мы познакомились с ним в Москве, в 1989 г. Материал о гостинице был уже год как снят. Знакомство состоялось у Эдуарда Александровича дома. Он принял нас очень хорошо. Это был человек очень цельный, яркий, с настоящим мужским характером. Большой профессионал, настоящий следователь в самом высоком значении этого слова. Он мог часами говорить о деле С.Есенина. При этом подробности, факты, свидетельства - все это собиралось им абсолютно беспристрастно и очень тщательно. У меня полное доверие к нему как специалисту. И в дальнейшем мы не раз еще с ним встречались после фильма. К сожалению, о том, что его уже нет, я узнал не так давно, я об этом ничего не знал…

- В фильме используются кадры с фасадом Англетера, пространством во дворе, чугунными воротами и самим номером 5. Это док. съемки или кадры носили постановочный характер?

- Съемки документальные. Это здание и внутренний двор гостиницы непосредственно перед сносом. Никаких постановочных кадров не было. Снимали именно коридор 2-го этажа и 5-й номер, предварительно проконсультировавшись у специалистов, точно знающих его расположение.

- Сложно ли было добиться разрешения на съемки «Англетера»?

- Очень сложно. По этой причине мы проникли туда без всякого разрешения. Гостиницу готовили к сносу и обнесли забором, охраны тогда не было. Мы с оператором С.Скворцовым и с режиссером Н.Обуховичем просто-напросто пролезли туда с камерой и все, что могли - сняли. Мы даже студию не ставили в известность о предмете съемок, чтобы не волновать руководство. Просто якобы некий док. киножурнал на черно-белой пленке. Действовали, что называется, на свой страх и риск. Я очень благодарен Обуховичу и Скворцову за поддержку.

- Довелось ли Вам увидеть реальное устройство № 5? Опишите, пожалуйста. Особый интерес вызывает наличие смежного помещения, количество окон и балконов, расположение труб центрального отопления и т.д.

- Комната была одна. Никаких смежных помещений и доп. дверей. Площадь комнаты небольшая - около 12-15 м., не больше. Номер находился почти в конце коридора 2-го этажа. С фасадной части - это 2-е или 3-е окно с левой стороны, если стоять лицом к «Англетеру». По поводу количества окон в номере - не могу вспомнить. Балкона там не было - это совершенно точно. Стояк с трубами отопления находился, как мне кажется, в правом углу. Хотя с того времени могло быть все перестроено, я это вполне допускаю. Номер могли разделить на две части, произвести любые перестройки.

- В фильме приводится эпизод, когда Хлысталов дает рекомендации по подаче материала, по стилистике фильма. Зритель понимает, что фильм поставлен фактически на контрасте того, что ожидал главный герой и того, что входило в режиссерскую задумку. Как оценил Эдуард Александрович результат съемок, диссонирующий с его «рекомендациями»?

- Мы, действительно, поставили фрагмент, где Эдуард Александрович рассказывает, как он видит этот будущий фильм. Это был несколько иронический момент, который Хлысталов оценил совершенно нормально, как определенный прием, и отнесся к этому без всяких протестов. Он понял нашу «игру», понял режиссерскую и худ. задачи и воспринял это с улыбкой.

- В фильме использован эксклюзивный на сегодняшний день материал - это интервью с человеком по фамилии Евсеев, выезжавшим в составе милицейской бригады в «Англетер» 28 декабря 1925 г. Как состоялось Ваше знакомство?

- Мы нашли его через милицию Ленинграда, где нам сказали о существовании такого человека. Бывший милиционер Георгий Евсеев был давно на пенсии. Узнали его телефон и поехали к нему домой. Так и состоялось знакомство. В 1925 г. он был, конечно, мальчишкой, начинающим милиционером. Но то, что он находился в 5 номере «Англетера» и выезжал туда по этому делу, подтвердило и начальство ленинградской милиции. Они видели его личное дело и знают, с какого момента он работал.

- Поделитесь Вашим отношением к его словам и свидетельствам? Например, его некоторые цитаты:« … если бы его убивали, то по нему было бы заметно. Ведь он бы сопротивлялся… ». То есть, по мнению данного свидетеля, никаких повреждений на теле и лице Есенина не наблюдается: «… приехали, изъяли из петли, осмотрели, нет ли повреждений…». Получается, что никаких повреждений не обнаружили?

«…правительство его недолюбливало, поэтому он приказал долго жить… » Логический ряд довольно сомнительный: «А тогда я разве знал, кто это? Я и не спрашивал!» Неужели бригада, приехавшая по вызову в «Англетер», не знала самой сути вызова? Он кажется Вам правдивым свидетелем?

- Трудно за него говорить. Он сказал то, что сказал. Я понял так, что бригада, в составе которой он выезжал, была дежурной милицейской бригадой. Там был еще участковый, который составлял протокол. Для них это был рядовой выезд, когда милиция выезжает, что называется, на труп. То, что это был Есенин, они поняли позже – по начавшемуся вокруг этого дела шуму и по всему тому, что происходило уже после обнаружения тела. Думаю, что позднейшая «официальная версия» о самоубийстве не могла на него не повлиять, это чувствовалось во время интервью. Он ее и отстаивал.

- Насколько правдоподобным кажется Вам свидетельство Евсеева о том, что Есенин был найден повешенным на батарее под подоконником?

- Свидетельство воспринимается мной как не очень правдоподобное. Э.А. Хлысталов, кстати, этого милиционера Евсеева тоже знал и встречался с ним и переписывался еще до приезда нашей съемочной группы. Он также записывал его показания и, по его словам, доверял в том плане, что в подлинности рассказа Евсеева не сомневался. Но он считал, что хотя Евсеев там и наверняка был, он мало что запомнил. А тем более, понимал, что произошло.

- Есть ли значимые или просто любопытные моменты из интервью с Евсеевым, которые по каким-либо причинам не вошли в фильм?

- Самые интересные моменты вошли в фильм. Он много рассказывал про свою деревню, откуда он родом, а также всякие случаи из своей жизни. Но то, что касалось С.Есенина и его гибели, все вошло в фильм.

- Человек в милицейской форме, читающий стихи Есенина, - гротескный образ, специально созданный для фильма, или реальный персонаж?

- Абсолютно реальный человек. Володя, офицер милиции, который очень любит Есенина и с упоением читает его наизусть. И сам пишет стихи. Не знаю, как сложилась его жизнь в дальнейшем. Нам показалось, что это свидетельство может быть интересным, как определенная позиция, как определенное состояние ума людей в тот момент, в том числе людей в милицейской форме. Тем более, что в фильме шла речь о милиции, с которой у Есенина в свое время было связано много неприятностей: на поэта было заведено около десятка уголовных дел.

- Многие цитаты участников фильма: Хлысталова, Морохова, Евсеева, приведены в выдернутом из контекста виде. Благодаря этому приему складывается ощущение постоянного намека, недосказанности. Это худ. прием? Или таким образом можно сказать больше, чем дозволено, пусть и для более узкой аудитории, которая способна считать некий скрытый смысл?..

- Да, действительно, это определенный прием. Мы не хотели делать журналистский фильм, в котором были бы большие интервью, объемные комментарии. Мы хотели сделать некую мозаику из тех мнений, что были в головах людей на тот момент - момент начала распада СССР. И из тех кадров, которые оказались в нашем распоряжении, например танца А.Дункан, кадров похорон Есенина, неизвестных широко фотографий. Можно сказать, что да, это некий худ. прием. Полагаю, что для аудитории, которая способна извлекать скрытые смыслы, и вообще, свободно и непредвзято думать, там есть определенный материал для размышления…

- В начале фильма Хлысталов говорит следующую фразу: «Шел 14 съезд партии. У того, кто сомневался, могли вырвать не только язык, но и еще кое-что. И это делали кстати! Поэтому даже у родных язык не повернулся сказать, почему так?» Можно ли расшифровать, о чем идет речь?

- Что же, мне затруднительно сказать за него. Я думаю, что Эдуард Александрович имел в виду некие скрытые моменты в истории партии, о которых до сих пор мало неизвестно, а он знал - в силу доступа в закрытые архивы. Гибель Фрунзе, например. А за ним и смерть Бехтерева. Как я понимаю, Хлысталов тут намекает и на расправы, которые совершали, например, Блюмкин, Агранов и др. люди из ЧК-ОГПУ. Блюмкин, как известно, имел подписанный - то ли Лениным, то ли Троцким, - мандат на право бессудного расстрела на месте любого врага! И водил, кстати, Есенина в Баку «поглядеть» на расстрелы. А про «родных» – имеется в виду глухое молчание родственников и близких Есенина по поводу явных следов насилия на лице и на теле, о которых сразу узнали и толковали тогда все. Ведь и в милицейском деле, которое видел Хлысталов, нигде и ни разу не было этого слова – «самоубийство». Оно позже появилось в газетах по команде сверху.

- Ряд высказываний участников фильма, в частности рассуждения проф. Морохова о рок-музыке и БИТЛЗ, носят определенный национальный подтекст. Вам кажется, что без «национального вопроса» дело с убийством Есенина не обошлось?

- Это одна из точек зрения. Без этого показывать, что происходило вокруг гибели Есенина, вокруг его убийства, - было бы неполная картина. При появлении первых зачатков гласности о национальном подтексте убийства стали говорить многие. Таких точек зрения было очень много, особенно в Ленинграде, несмотря на то, что подобные мнения часто приобретали крайний характер. Профессор Морохов, в данном случае, озвучивает одну из таких версий. Ее суть сводится к тому, что Есенин был настоящим национальным, духовным лидером России, а его недруги, да и покровители тоже, были в основном еврейского происхождения. Эта карта национального вопроса до сих пор разыгрывается, и мы, не разделяя ее, обязаны были упомянуть о ней в своем фильме.

- Как Вы думаете, что же все-таки произошло 83 года назад в 5 номере гостиницы «Англетер»?

- Загадка его гибели остается загадкой. До тех пор пока недоступны подлинные документы из архивов, утверждать что-то определенное невозможно. Думаю, правда рано или поздно, будет открыта.

- Придерживаетесь ли Вы какой-либо одной версии убийства поэта или же Вам кажутся правдоподобными различные вариации развития событий?

- Я не криминалист, чтобы что-то доподлинно утверждать. Я могу высказывать только свое личное предположение. Мне кажется - да, это было убийство. На этот факт, по моему мнению, указывает слишком много прямых и косвенных улик. Меня укрепил в этом мнении Хлысталов, который приводил в доказательство много различных криминалистических обстоятельств и данных, которые меня окончательно убедили. Ведь он провел собственное следствие, со всеми выкладками и расчетами. Это были папки, целые тома уголовного расследования.

- После просмотра фильма возникает ощущение, что Есенин здесь скорее взят скорее как призма, через которую преломляются и выявляются различные качества общества и отдельных личностей в нем. На Ваганьково кто-то целуется и веселится, а кто-то трепетно склоняет голову у надгробия. В чем смысл? С.Есенин как показатель чистоты души?

- Да, действительно Есенин взят, как Вы говорите, в качестве некой абсолютной призмы с обратной перспективой, через которую мы хотели взглянуть и в наше настоящее. Есенин здесь стал некой точкой отсчета, от которой мы оттолкнулись в поисках этого чистого «горнего» взгляда. Нас тогда, конечно, остро интересовал исторический момент конца 80-х гг. в жизни России, который мы переживали. Момент морального разлома общества последних лет Советского Союза. Тогда это ощущение распада, катастрофы носилось в воздухе. Предчувствие гибели страны и гибели великого певца России мы и пытались отразить в фильме. Хотя там многое, на сегодняшний взгляд, кажется и наивным и даже ученическим.

- Существуют ли планы или идеи продолжить тему гибели Есенина в формате док. кино? Или реализации данных идей состоялась еще тогда, в 1989 г.?

- Планов нет, потому что нет новых документов. Гадать на кофейной гуще или перебирать прежние аргументы, мне кажется не очень разумной затеей. Тем более, что мой товарищ, режиссер В.Мирзоян, уже после нас, сделал фильм «Кровь и слово», на мой взгляд, довольно интересный и убедительный. Там, кстати, использованы и снятые нами материалы.

- Мы просим Вашего авторского разрешения разместить фильм «Англетер» на оф. сайте, посвященном жизни и творчеству С.А. Есенина, - ЕСЕНИН-РУ. Возможно, что перед просмотром полезно было бы дать некое напутствие будущему зрителю. Скажите, КАК и ПОЧЕМУ надо смотреть данное исследование?

- Как автор фильма я, конечно, даю разрешение разместить фильм на сайте ЕСЕНИН-ру. Хочу добавить, что в этом фильме большую роль сыграл оператор С.Скворцов. Это был мой близкий друг, необычайно одаренный человек, к сожалению, рано ушедший от нас. Он разделил судьбу Есенина. Я бы зрителей ориентировал посмотреть еще другие его фильмы, который много сделал для российского док. кино, но остался почти неизвестным. Прошу зрителей учесть при просмотре, что фильм был сделан 1988 г., вышел в 1989, и его надо рассматривать во многом как документ того времени. Как первую ласточку гласности, впервые показывающую обществу, что есть различные мнения по поводу гибели С.Есенина. Прошу также смотреть этот фильм не только как сугубое расследование обстоятельств гибели поэта, но и как исследование того, что происходило в сознании и умах людей тогда, перед распадом Советской империи. И что, кстати, происходит и до сих пор при упоминании имени С.А. Есенина и истории его гибели.

http://www.balayan.info/index.p....temid=6

АНГЛЕТЕР

«БЫТЬ ПОЭТОМ - ЗНАЧИТ ПЕТЬ РАЗДОЛЬЕ...»

СТИХИ ЕСЕНИНА - НАВСЕГДА, НА ВСЕ ВРЕМЕНА!..

Есенин - зеркало русской души. Все его стихи гениальны. Только не все умеют петь. А не можешь - лучше молчи...

Великий русский поэт С.Есенин сказал: «Имеет право писать стихи только тот, кому больно».

Когда читаешь стихотворения Есенина, кажется, что он сумел высказать то «несказанное», что переполняет сердце, ту «нежность грустную русской души», которая заставляет время остановиться и задуматься о жизни «в черемуховой вьюге»…

Одно из самых известных его стихотворений – «Письмо матери» – первым стало всенародно любимым романсом. Оно было опубликовано весной 1924 г. в журнале «Красная новь» и, естественно, встретило массу противоречивых оценок. Проникновенные строки произвели впечатление и на молодого композитора В.Н. Липатова, кстати, уроженца той же Рязанской губернии. Именно эту душевную музыку, которую многие сегодня помнят по выступлениям Ю.Гуляева, В.Козина и А.Малинина, Липатов написал всего за один день. В 1924 г. он познакомился с Есениным. Они несколько раз вместе выступали в Кронштадте перед военным оркестром Балтийского флота. Под руководством композитора краснофлотцы играли мелодию, а поэт читал свои произведения. По воспоминаниям одного из музыкантов, капитан-лейтенанта В.Гаврилова, глаза Есенина всегда были полны «трогательной грусти». А однажды, после невероятно успешного чтения, когда «слова так и резали по сердцу» и многие моряки плакали, поэт был настолько потрясен, что сам не смог сдержать слез и даже не стал продолжать выступление. И стихотворение, и ноты тайно переписывали, делясь с родственниками и знакомыми. Так романс «Письмо матери» распространился по всей стране, став по-настоящему народным, и принес громкую известность Василию Николаевичу. Но уже в 1930-е годы «упадническая» песня подверглась жестокому преследованию. Позже Липатов написал прекрасную музыку к стихотворению «Клен ты мой опавший…».

Более чем 15 стихотворений Есенина стали романсами благодаря Г.Пономаренко. Среди них наиболее известны: «Отговорила роща золотая…», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Пускай ты выпита другим…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Выткался на озере…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Заметался пожар голубой…», «Собаке Качалова». С этими и многими другими песнями выступали как эстрадные, так и оперные певцы: Д.Гнатюк, И.Кобзон, И.Козловский, М.Магомаев, Г.Ненашева, Н.Сличенко, В.Трошин, Б.Штоколов. Ю.Гуляев не только пел, но и сам положил на музыку стихотворения Есенина «Над окошком месяц…» и «Дорогая, сядем рядом…», которые навеки завоевали наши сердца. В репертуаре з.а. России К.И. Хабаровой тоже есть песни на ст. Есенина и муз. А.Карелина. В их числе: «Цветы мне говорят – прощай…», «Черемуха душистая», «Вот оно – глупое счастье…». Нельзя не сказать об А.Северном, великолепно исполнившем романс «Ты меня не любишь…», А.Покровском, спевшем «Последнее письмо». А благодаря таланту композитора С.Сарычева мы знаем песни «Я московский озорной гуляка…» группы «Альфа» и «Забава» А.Малинина. Наконец, спел романс «Я зажег свой костер…» на музыку Ю.Эриконы Н.Караченцев.

В наши дни стихотворения С.Есенина не перестают вдохновлять. Современным поклонникам творчества поэта хорошо знакомо задушевное пение Олега Погудина, С.Михайлова, А.Новикова, А.Темнова, В.Власова, трио «Реликт» и трио «Соловушко». М.Магомаев в конце своей жизни написал музыку к стихотворению «Прощай, Баку, тебя я не увижу…». В последние месяцы жизни Есенин любил напевать свое стихотворение «Песня». Да, именно напевать, а не рассказывать… Необыкновенно музыкальные стихотворения поэта, в которых так просто сказано обо всем, что мучает душу, как будто сами «выливают трель». Нежные мелодии в соединении с трогательными строками – это маленькая дань памяти гениальному русскому поэту. Они звучат не только в дни его памяти на бескрайних рязанских раздольях и в музеях. Наши сердца бьются в такт бессмертным стихотворениям С.Есенина, которые исцеляют душевные раны, учат нас по-настоящему, вопреки всем трудностям, любить и воспевать нашу Родину – «шестую часть земли с названьем кратким Русь».

Е.Елизарова

http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-23344/

Над окошком месяц

Письмо к матери

Дорогая, сядем рядом ...

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 28 Дек 2014, 00:58 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | «Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: «Татьяна, твой сын отмечен Богом». (Татьяна Федоровна Есенина)

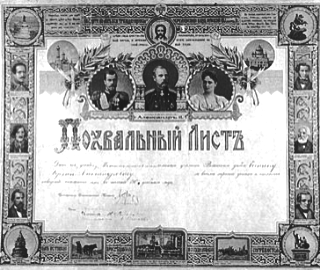

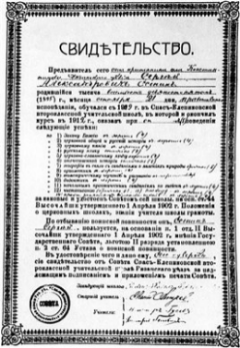

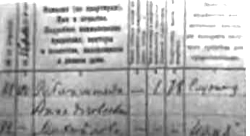

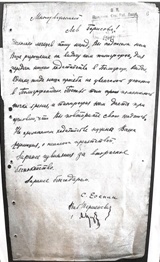

Похвальный лист, полученный С.Есениным по окончании Константиновского земского училища в 1909г.

Спас-Клепиковская второклассная учительская школа, в которой С.Есенин учился с 1909 по 1912 гг.

Свидетельство об окончании Спас-Клепиковской учительской школы

И жалею, и зову, и плачу,

Когда слово слушаю в тиши...

Слово то, что слишком много значит

Для моей тоскующей души...

В несказанном, в синем, в самом нежном -

В твоем слове столько высоты,

Что и сам становишься безбрежным,

Чувствуя созвучье красоты...

Эта осень снова дарит строки

Те, в которых тихо ты воспел

Словом чистым, умным и глубоким

Этой жизни временной удел.

Вижу сад я в голубых накрапах,

Низкий домик, старенький плетень...

Джим дает свою на счастье лапу,

Дарит счастье каждый новый день.

Дед живет. В поля идут коровы.

Стой, душа, то время не вернуть...

Я не плачу. Тишина и слово.

И душа, и боль ее, и грусть...

Это ничего, что все уходим,

Это ничего, что не вернуть --

Потому что, потеряв, находим

Не земной, а вечной жизни суть.

Е.Вечерская

23 декабря 1925 г. из Москвы в Ленинград вечерним поездом уезжал один из известных современных писателей – «с небольшой, но ухватистой силой», попутчик, отвергнутый «брызжущей новью», литератор, о самой крупной вещи которого за целых полгода в прессе не появилось ни одной серьезной заметки ( речь идет о поэме «Анна Снегина» ) А через несколько дней потрясенная Москва хоронила глубокого громадного национального поэта.

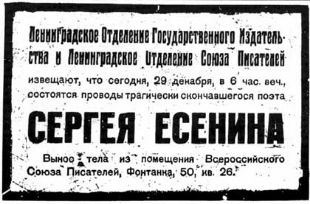

29 декабря 1925 г. В помещении Ленинградского отдела СП состоялась гражданская панихида.

30 декабря. Гроб с телом С.Есенина перевезен из Ленинграда в Москву и установлен в Доме печати, Над Домом печати, где был установлен гроб, развевался лозунг: «Тело великого русского национального поэта Сергея Есенина покоится здесь».

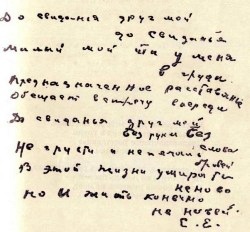

«Везде говорили о трагической смерти Есенина. Все искали его стихов, читали его предсмертные строки: "До свиданья, друг мой, до свиданья". Вечером мы пошли в Дом печати. Дул влажный ветер. Воздух был совсем весенний, снег – сырой. По фасаду Дома печати протянулась широкая красная лента с надписью: «Здесь находится тело великого национального поэта Сергея Есенина». Большая, почему-то скудно освещенная комната, где стоял гроб была полна народу. В глубине комнаты сбились в траурную группу близкие Есенина. Понуро сидела на диване, уронив на опущенное лицо прядь коротких волос, бывшая жена поэта Райх. Кто-то утешал С.А. Толстую. Немного поодаль выделялась среди других своим крестьянским обличием не спускавшая глаз с гроба пожилая женщина – мать Есенина, Татьяна Федоровна».

Д.Н. Семеновский

Почти через 40 лет после смерти Есенина в Константинове побывал А.Солженицын, в ту пору еще проживавший в Рязани. Вот какие несвоевременные мысли нашептал ему гений этого места: «Я иду по деревне этой, каких много, где и сейчас все живущие заняты хлебом, наживой и честолюбием перед соседями, и волнуюсь: небесный огонь опалил однажды эту окрестность, и еще сегодня он обжигает мне щеки здесь. Я выхожу на окский косогор, смотрю вдаль и дивлюсь, неужели об этой далекой темной полоске хворостовского леса можно было сказать: «На бору со звонами плачут глухари…» и об этих луговых петлях спокойной Оки: «Скирды солнца в водах лонных…»? Какой же слиток таланта метнул Творец в эту избу, в это сердце деревенского парня, чтобы тот, потрясенный, нашел столько материала для красоты, – и у печи, на гумне, за околицей – красоты, которую тысячу лет топчут и не замечают?..»

Моей души осенняя любовь,

С любой весной ты слишком много значишь...

Нет "не жалею, не зову, не плачу",

Но слушаю любимый голос твой.

Твоей души израненное "Я"

Вошло в мою изрезанную память

По вечному закону бытия,

По тем следам, что оставляют раны.

И я люблю твой песенный мотив,

Твоей весны осеннюю усталость...

Пусть все прошло, как " с белых яблонь дым",

Но лучшее в стихах твоих осталось...

И мой сосед Сережка на манер

Цыганского рассказа распевает,

Что ты устал жить здесь в родной стране

И новую дорогу выбираешь.

И я как ты, готов уйти к себе...

Ведь "кто я, что я? Только лишь мечтатель"...

И заодно влюбленный человек -

Ведь есть поэт, а я его читатель.

Е.Вечерская

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

(Воспоминания Максима Горького)

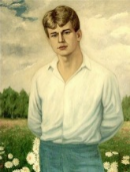

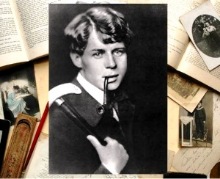

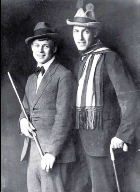

В 1907-ом или 8-м году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нём. Он долго кружился по улицам города и всё не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился. Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть С.Есенина. Впервые я увидал Есенина в 1914 г., где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком 15-17 лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддёвке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в чёрную воду. Не помню, о чём говорили, вероятно, о войне; она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге. Такие чистенькие мальчики - жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции - детьми небогатых купцов, сторонников "древлего благочестия". Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюёт на чёрный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через 6-7 лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А.Н. Толстого. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущённо и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он - человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее - серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит, что именно забыто им? Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

- Тоже поэт, - сказал о нём Есенин, тихо и с хрипотой. Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружён гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: "Её гениальное тело сжигает нас пламенем славы". Но я не люблю, не понимаю пляски от разума и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню - было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода. У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием её тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости. Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице её застыла ничего не говорящая улыбка. Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом, являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того, тяжёлого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,

Мордой месяца сено жевать!

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин -

В глупой страсти сердце жить не в силе

В нём удобней, грусть свою уменьшив,

Золото овса давать кобыле.

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на неё, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились и в строку стиха слова сострадания: Излюбили тебя, измызгали...

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но всё-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха. Потом Дункан, утомлённая, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нём и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?

Иль в морду хошь?

... Дорогая, я плачу,

Прости... прости...

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная, кровавая муть!

Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слёз. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчёркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно - под ноги себе, другое - далеко, третье - в чьё-то ненавистное ему лицо. И вообще всё: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза - всё было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час. Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачёва, трижды повторенный: Вы с ума сошли? Громко и гневно, затем тише, но ещё горячей: Вы с ума сошли?И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?

Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужели под душой так же падаешь,

как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадёжно, прощально:

Дорогие мои...

Хор-рошие...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он - я думаю - и не нуждался в них. Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

- Если вы не устали...

- Я не устаю от стихов, - сказал он и недоверчиво спросил:

- А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

- Да, я очень люблю всякое зверьё, - молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он "Рай животных" Клоделя, не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать "Песнь о собаке". И когда произнёс последние строки:

Покатились глаза собачьи

Золотыми звёздами в снег...

На его глазах тоже сверкнули слёзы. После этих стихов невольно подумалось, что С.Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой "печали полей", любви ко всему живому в мире и милосердия, которое - более всего иного - заслужено человеком. И ещё более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с её пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта. А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав её по спине, он предложил поехать: - Куда-нибудь в шум, - сказал он. Решили: вечером ехать в Луна-парк. Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

- Очень хороши рошен, - растроганно говорила она.

- Такой - ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлёпнул её ладонью по спине, закричал:

- Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно бы назвать "музыкой для толстых".

- Настроили - много, а ведь ничего особенного не придумали, - сказал Есенин и сейчас же прибавил: - Я не хаю. Затем, наскоро, заговорил, что глагол "хаять" лучше, чем "порицать".

- Короткие слова всегда лучше многосложных, - сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет всё видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пёстрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

- Вы думаете - мои стихи - нужны? И вообще искусство, то есть поэзия - нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше, - Луна-парк забавно живёт и без Шиллера. Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

- Пойдёмте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной весёлыми людями, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

- Кислое и пахнет жжёным пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне чёрных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Её освещали бенгальским огнём, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

- Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А - вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно весёлое место по обязанности или "из приличия", как неверующие посещают церковь. Пришёл и нетерпеливо ждёт, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

Примечание:

Впервые напечатано в «Красной газете» (вечерний выпуск), 1927, № 61 от 5 марта, и затем - в сборнике М.Горького «Воспоминания. Рассказы. Заметки», издание «Книга», 1927. Начиная с 1927 г., включалось во все собрания сочинений. Печатается по тексту 19-го тома собрания сочинений в издании «Книга», сверенному с рукописью (Архив А.М. Горького).

http://gorkiy.lit-info.ru/gorkiy/vospominaniya/sergej-esenin.htm

"Да, теперь решено безвозвратно..."

"Какая ночь, я не могу..."

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 28 Дек 2014, 01:22 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ СВЕТЛАНЫ ПЕТРОВНЫ ЕСЕНИНОЙ

Дорогие друзья! Меня глубоко трогает тот огромный интерес к судьбе и гибели С.А. Есенина, который вы не оставляете и обращаетесь ко мне с вопросами и своими соображениями. Что я и мои сподвижники делали и делаем в этом направлении, постараюсь довести до вашего сведения и тем самым отвечу на все ваши вопросы ко мне. Занялась я темой гибели Сергея Александровича в начале 90-х годов, после того, как в книге «Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии», были опубликованы материалы Комиссии Есенинского комитета СП по выяснению обстоятельств смерти поэта, возглавляемой Ю.Л. Прокушевым. Где-то в конце книги напечатаны мои воспоминания о том, что рядом с могилой матери Есенина похоронен не поэт, а кто-то другой. В комиссии, возглавляемой Юрием Львовичем, были явные сторонники версии убийства Есенина: Н.К. Сидорина, автор нескольких книг о поэте, моя сестра, Т.П. Флор-Есенина, профессор, доктор философских и мед. наук Е.В. Черносвитов, ст. следователь, юрист Э.А. Хлысталов и мн. др.. Однако их мнения всерьез не воспринимались или просто игнорировались. Более того, в начале раздела «Точки зрения» М.Стахова, секретарь комиссии, ясно дала понять, что все, кто «не с ними», тот, мягко выражаясь, недалекий человек. После презентации книги был организован аукцион посмертной маски и фотографий С. А. Есенина.

Я бесконечно благодарна П.Н. Гусеву, гл. редактору «Московского Комсомольца» за то, что он выкупил, а затем передал эти фотографии в музей С.А. Есенина в Константиново и не дал им уйти за границу. Для работы в комиссии были привлечены высочайшие умы в следствии, криминалистике, судебно-медицинской экспертизе и т.д. И меня потрясло, с какой легкостью все эти люди «самоубили» Есенина. Позже, когда эта тема муссировалась по всем средствам массовой информации, когда такой маститый специалист, как Никитин, на экране телевизора хватался за толстенный канат правой рукой и подпрыгивал, чтобы доказать, что веревка выдержала тело Есенина, когда уважаемый кандидат мед. наук А.В. Маслов, явно ненавидящий поэта - гордость России, разражался грязными, пасквильными книгами, я решила, что пришла пора поставить все на свои места. Такой любви и злобы не удостаивался ни один поэт в мире.

Никакие звания и ученые степени не дают права так беззастенчиво ковыряться в жизни и судьбе молодого гения. Вот именно поэтому я хочу, чтобы все вы знали, что за Есенина еще есть кому побороться. За моей спиной родные, молодое есенинское поколение. Наши первые обращения в Генпрокуратору мы начинали с Э.А. Хлысталовым и историком-архивистом А.С. Прокопенко, который принимал участие в раскрытии «Катынского дела». Позже к нам присоединился автор прекрасного док.фильма о гибели Есенина «Дорогие мои! Хорошие!» В.Паршиков и С.Безруков. Дорогие друзья, спасибо вам за все ваши письма в соответствующие инстанции. Мы их также впоследствии выложим на сайте.

http://community.livejournal.com/esenin_1925/13228.html

УШЛА ИЗ ЖИЗНИ ПЛЕМЯННИЦА СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

6 сентября 2010 г. после тяжелой и продолжительной болезни на 72-м году жизни скончалась С.П. Есенина, племянница С.Есенина, дочь А.А. Есениной, которой поэт посвятил несколько стихотворений. Одно из них начинается строчками: «Я красивых таких не видел…», они полностью могут относиться и к Светлане Петровне, вобравшей в себя не только внешнюю красоту, но и есенинскую неутомимость, незаурядность, силу воли и беспредельную самоотверженность в решении всех вопросов увековечивания памяти дяди – великого поэта России.

Имя С.П. Есениной запечатлено в Постановлении Правительства Москвы, в котором в канун 100-летия со дня рождения С.А. Есенина московская экспозиция в Б. Строченовском пер., 24 была подарена городу. В Московском гос. музее С.А. Есенина Светлана Петровна проработала гл. хранителем со дня его основания. Музей глубоко скорбит в связи с преждевременной кончиной Светланы Петровны и выражает соболезнования не только родным и близким, но и многочисленным поклонникам творчества С.Есенина. С.П. Есенина будет похоронена на Ваганьковском кладбище.

http://www.vmdaily.ru/article/104520.html

Но я знаю только одно: мы живем для светлых людей, и дай Бог, чтобы их было побольше. Это самое главное. (С.П. Есенина)

Куда-то, все куда-то уходит. Смех, глаза, вскинутая бровь… Никогда, уже никогда. Память вечная. Светлая. Потому что была она светлой. Я еще не поняла. Я еще не осознала. До меня никак не доходит. Я хочу позвонить ей, я хочу к ней прийти, я хочу сказать ей то и рассказать это. Я знаю даже, что и с какой интонацией она мне ответит. И я улыбаюсь своим мыслям. И вдруг – обухом по голове: никогда. Тело становится ватным, и изнутри по нему расползается холодок. Да, это не было неожиданно… Но не сейчас!!! Когда-то, потом, после… не сейчас… Меня не было тогда в Москве… тТелефон радостно заверещал, узнав ее номер, но голос в телефоне был не ее. В нем никогда больше не будет ее голоса. И я, оглушенная этим не ее голосом, задала всего один и какой-то ничего не значащий, не нужный вопрос: «Дома или в больнице?» Не ее голос тихо сказал: «Дома». Я медленно проваливалась во что-то мягкое и бездонное, лицо стало тяжелым, как если бы его залили свинцом. Как… Как?!. У нее был миллион причин жить и ни одной – умереть. Она говорила, что не умрет, пока все… Все осталось незавершенным… Удивительной, невиданной внутренней силы женщина. Такая хрупкая, невысокая, но с хребтом из сверхпрочных марок стали. С очень непростой судьбой и с такой хорошей, немножко лукавой улыбкой!.. Никогда, больше никогда.

Если я скажу о ней «боец», я ничего этим не передам. Это даже какое-то не ее слово. Но я не знаю, я не могу найти нужное слово. Какое понятие передаст суть человека, который много-много лет нес тяжеленный, порой неподъемный крест, не хмурясь, не жалуясь, не теряя достоинства. Через равнодушие, через хамство, через быдлость, через пустое любопытство, через отвратительную бестактность «сочувствующих». Не ожесточаясь от того, что те, кто легко мог бы и, в общем-то, должен был помочь, кидали камни в крест и лили грязь на дорогу. Крест можно было бросить. Проще простого. Просто бросить и все. Потому что безнадежно, потому что нет больше сил, потому что годы, потому что болезни. Да потому что умер единственный сын! 40-летним, красивым, полным сил… А она несла, потому что, кроме нее, никто этот крест на себя не взвалит, - сил не хватит. Он тоже осиротеет – этот крест, теперь. Все мы долго будем ходить вокруг него, пытаться приподнять то с той, то с этой стороны, и не оторвем от земли ни на миллиметр. Потом кто-то умный предложит вызвать подъемный кран, и все обрадуются и согласятся. Но крановщик присвистнет, грустно разведет руками и наотрез откажется заведомо ломать технику.

Ей не было больно, ей не было плохо, ей не было тяжело, она не болела, она не уставала. Только где-то там, куда она почти никого не впускала. Боль другого человека чувствовала очень тонко. Ей не надо было ни о чем говорить, у нее не надо было просить помощи. И она ее не предлагала. Она просто брала и помогала. Ее внимательные, мудрые, всегда с искорками глаза все замечали, все понимали. Она могла говорить с тобой о посторонних вещах, а от тебя уходила боль. И вдруг становилось просторно, светло и легко, как майским утром… Все. Никогда. Она любила тюльпаны. Яркие, с высокими загнутыми лепестками. Особенно – желтые. И торт «Киевский». Не любила бессмысленных вопросов, глупых ответов и разговоров «ни о чем». Много помогая другим, охотно, без оглядок творя добро, она была благодарна за любую мелочь, просто за порядочность. Глубоко терпимая, она искала объяснения для самых неприглядных людских поступков. Просто чтобы понять. Не принять, но понять обязательно. И тех, кто по отношению к ней поступал некрасиво, а то и откровенно гнусно. Даже до упреков она не опускалась никогда.

И дар редкий, почти чудесный, - она умела искренне разделить радость. И любила дарить ее. Она, не спрашивая, откуда-то безошибочно знала, чем тебя обрадовать. И для этого ей не нужен был повод. Чуть наклонив голову, она, улыбаясь, следила за твоей реакцией. И, поймав первый всплеск, когда ты беспомощно и счастливо смеешься, еще не обретя слов, она, улыбаясь, отводила глаза. И было как-то звонко и так тепло… Но уже никогда. Безжалостно. Навсегда никогда.

Ольга Булгакова

ОБ ОТНОШЕНИИ ВЛАСТИ К ПАМЯТИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

Интервью со С.П. Есениной записано 1 мая 2010 г. за 4 мес. до ее ухода из жизни. Именно этот фрагмент беседы открывал презентацию сборника материалов о гибели С.Есенина «Не умру я, мой друг, никогда». Он был составлен под руководством Светланы Петровны и представлен читателю 17 мая 2011 г. - в день рождения гл. составителя. Интервью острое по своему содержанию и эмоциональному накалу говорит о безразличии действующей гос. власти к имени великого поэта России и вопросам его гибели, о многочисленных нарушениях закона в данных вопросах.

МОСКВА. ВАГАНЬКОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ. ЕСЕНИНСКАЯ АЛЛЕЯ

Не знаю, поехала бы я в этот раз в Москву в ЦДЛ, если бы не тянуло меня прямо таки неимоверно на могилу к С.Есенину на Ваганьковское кладбище. Казалось бы, кто он мне, этот человек, давно ушедший из мира живых, но года три назад я вдруг по-новому взглянула на его стихи, как будто озарение какое-то нашло, так чётко стала понимать, как он работал и что хотел сказать своим творчеством. Съездила ещё в прошлом году в Рязань и в Константиново... и с тех пор мне уже не верится, что я не знала Серёжу при жизни? да, и вообще не чувствую, что он ушёл. Только смерть его странную никак не могу понять, хоть уже окончательно для себя решила, что его убили, что не стал бы он сам... я бы ещё поверила, если бы у него творческий кризис, но даже стихи "До свиданья, друг мой, до свиданья" так и остались недоработанным черновиком, где Есенин прощался, скорее всего, не с жизнью, а с другом, предательство которого стоило ему этой самой жизни. Такая горечь порой в душу закрадывается, такая боль... сниться стал Есенин периодически... так что, решила, что на могилу нужно съездить точно.

Добраться до Ваганьковского кладбища легко: просто едешь до ост. м. "Улица 1905 года", выходишь по указателю из подземного перехода и идёшь вдоль характерного забора, а там уже издали виден Храм Воскресения Словущего, что стоит на территории кладбища, только дорогу перейти остаётся и ты уже на месте. Цветы я купила заранее, но можно было купить и там, и даже искусственные, очень красивые, правда немного дорогие, но живые, наверное, лучше, тем более, что кладбище заметно очень хорошо убирается буквально на всех дорожках.

Могилу нашла легко по указателю "Есенинская аллея" свернула, немного прошла, а там уже издали стал виден памятник, как будто, скучая, Есенин выглядывал из-за других многочисленных могил, пытаясь разглядеть, кто там к нему сегодня пожаловал в гости. Стояла долго, пока не замёрзла. Жаль было уходить. Таким родным он мне стал вдруг. Конечно, поэт душу вкладывает в свои стихи, и если кто-то вдруг эти стихи начинает понимать, то и душу поэта, значит, чувствовать начинает. Не знаю, хотелось бы мне, чтобы со мной произошло так, как с ним. Я не о смерти, а о величии... я же тоже живу в мире своей поэзии, никого и ничего не боюсь, потому что верю в свою судьбу, которую не так уж просто изменить, тем более, если уже выбрал свой путь. Попрощалась. Пошла. Ещё вернусь туда когда-нибудь обязательно. Обязательно. До свиданья, Серёженька, не скучай там без меня...

Поманил-таки Храм прекрасный, не удержалась, зашла внутрь. Боже, как там уютно и красиво, словами не передать. Купила свечи, конечно. И Николая-угодника нашла, и даже св. Татьяну. Снаружи Храма тоже икона висит, пригляделась - мой любимчик-Никола... зажгла свечу, в специальном лотке песком присыпала, установила. А на улице холодно, ветер, не знаю, долго ли горела, но уходя, обернулась. От ветра ещё ярче разгорелась свеча моя... Хорошо, ладно... раз не погасла, значит, всё правильно я сделала. Хочется верить.

Ирина_Яненсон

http://yanenson.ucoz.ru/blog/eseninskaja/2014-03-26-124

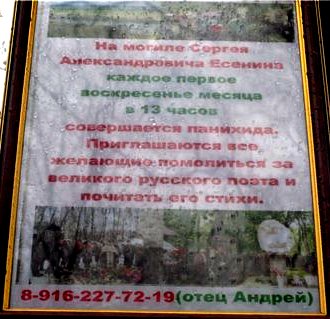

На Ваганьковском кладбище каждое 1-е воскресение служится панихида по Сергею Есенину. Начало панихиды 13:00

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЕСЕНИН

Фильм о приезде С.Есенина в Вологду и его свадьбе с З.Райх будет представлен в Вологде. Премьерный показ картины «Русалка - зеленые косы» состоится 2 ноября в кинотеатре «Рояль-Синема». В конце 30 годов начала XX в. были уничтожены все документы, хотя бы косвенно связанные с поездкой Есенина к Белому морю. Воспоминания, записанные современниками, фотографии, факты - все это в течение полутора лет собиралось, как паззл. Выяснилось, что венчаться в Вологду ехали вологодский поэт Ганин и его невеста З.Райх, а Есенин должен был быть лишь свидетелем на свадьбе.

В основу сценария фильма легло стихотворение «Русалка», которое А.Ганин посвятил Райх, а также текст телеграммы, отправленной девушкой отцу в Орел за день до свадьбы с Есениным. Над проектом работала профессиональная команда, съемочными площадками стали музей «Мир забытых вещей», усадьба Брянчаниновых, колокольня Софийского собора, Кирики Улиты. Особое место в фильме занимает единственный сегодня свидетель тех событий - здание гостиницы «Пассаж» (бывшая первая гор. поликлиника). Итогом работы стал фильм, который уникален по нескольким причинам. Это кино создано вологжанами самостоятельно. На сегодняшний день это единственное собрание всех известных фактов об истории любви Есенина и Райх, дружбе вологодского поэта А.Ганина с С.Есениным. Нулевой бюджет картины не помешал профессионалам своего дела снять современное качественное кино.

01.11. 2011

http://www.upinfo.ru/news/11116110-neizvestnyi-esenin

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН: "НЕ РАССТРЕЛИВАЛ НЕСЧАСТНЫХ ПО ТЕМНИЦЕ…"

К 100-летию Есенина "Литературная газета" под рубрикой "Поэты о поэте" провела опрос среди его собратьев и сестёр по поэзии. Ответили Н.Матвеева, Е.Блажеевский, А.Жигулин, Ю.Кублановский. Среди вопросов был и такой: "Если бы нужно было назвать только одну его строку (строфу, стихотворение), что бы вы выбрали?" Я назвала две строки, которые ранят и обескураживают меня до сих пор

Мне страшно - ведь душа проходит,

Как молодость и как любовь…

Даже маловерующий читатель тут, возможно, воскликнет: "Как так? Ведь душа - бессмертна!" Да, бессмертна, но… В стихотворении 1917 г. "Пришествие", о котором я уже говорила, Есенин обращается к Высшему началу:

Лестница к саду Твоему

Без приступок.

Как взойду, как поднимусь по ней

С кровью на отцах и братьях?

Тут самое время вспомнить слова поэта из другого лагеря, но глубже, всеохватнее понявшего Есенина, чем многие, внешне сродные.

"Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих - он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату: “…не расстреливал несчастных по темницам…” (О.Мандельштам)

Великие слова - и автора строки, вынесенной мной в заголовок, и автора комментария к этой строке…

В статье А.Михайлова насторожил вот какой пассаж: "Есенина может любить и жить его поэзией любой русский человек". А не русский - не может? Украинец, грузин, татарин - не может? Сергей Александрович в квасных патриотах не ходил. Любил, дружил, общался с людьми не по национальному признаку. Случалось, и не раз, что самые задушевные стихи свои посвящал инородцам. Роман Гуль в своих воспоминаниях передаёт эпизод, свидетелем которого оказался в Берлине. Собралось общество эмигрантов и полуэмигрантов. Есенин не был ни тем ни другим, а тут заупрямился: "Не поеду в Москву… не поеду туда, пока Россией правит Лейба Бронштейн.

- Да что ты, Серёжа? Ты что - антисемит? - проговорил Алексеев.

И вдруг Есенин остановился и с какой-то невероятной злобой, просто яростью закричал на Алексеева: - Я - антисемит?! Дурак ты, вот что! А Лейба Бронштейн, это совсем другое, он правит Россией, а не он должен ей править!"

До Троцкого вряд ли дошли эти или подобные запальчивые слова. А если и дошли, он не озлобился. Оказывал поэту всемерное содействие. Писал о нём с проницательностью и симпатией, хотя, конечно, со своей колокольни. Есенин и Троцкий - в истории революционной России 2 несовместные величины! Даже мученические кончины не приблизили их друг к другу. У Есенина и его героев - странные отношения с душой. Так, Пугачёв, главное лицо одноимённой драмы в стихах, откликнувшийся на стон "придавленной черни" и проливший из благих побуждений много человеческой крови, в эпилоге по-есенински сокрушается: "Неужели под душой так же падаешь, как под ношей?" Сам Сергей Александрович, не в силах противостоять мощному агитпропу новых времён, готов пойти на компромисс:

"Приемлю всё.

Как есть всё принимаю.

Готов идти по выбитым следам.

Отдам всю душу октябрю и маю,

Но только лиры милой не отдам…"

Выходит, лира, муза, поэзия для него превыше души? В "Пришествии", посвящённом А.Белому, написанном до всего, что потрясло и вывернуло наизнанку его душу, поэт просил не Белого, а Того, Кто стоит над нами:

И дай дочерпать волю

Медведицей и сном,

Чтоб вытекшей душою

Удобрить чернозём…

В статье о романе А.Белого "Котик Летаев" Есенин писал, что "слово изначала было тем ковшом, которым из ничего черпают живую воду". "Медведица" тут, скорее всего, - звёздный ковш; а чем ещё может дочерпать волю поэт, с 12-ти лет восхищённый тем, что в Библии "всё так громадно"?! Дочерпал. досбирал "на дороге колосья, В обнищалую душу-суму". Оставил свидетельство в стихах, отчего и как душа вытекает. Но, заплатив неслыханную цену за то, "чтобы ярче гореть", поднялся на одну из высших ступеней русской поэзии. Память смертная никогда не покидала С.Есенина. Была ли она для него тем, что, по просвещённой интуиции богословов, действует в душе как сила творческая, созидательная? Или, поэт до мозга костей, он сразу видел мир внешний и внутренний обострённым, всепроникающим и потому прощальным взглядом? В лёгком, пейзажном, как будто совсем не о том стихотворении С.Есенин писал:

Всё встречаю, всё приемлю,

Рад и счастлив душу вынуть.

Я пришёл на эту землю,

Чтоб скорей её покинуть.

А через год, в 1915-м, уже с надрывом:

И вновь вернусь я в отчий дом,

Чужою радостью утешусь,

В зелёный вечер под окном

На рукаве своём повешусь…

Но не так он прост, этот рязанский паренёк, чтобы вообразить, что со смертью всё для нас кончается. Наше исчезновение с лика земли столь же непостижимо, как и рождение.

Там, где вечно дремлет тайна,

Есть нездешние поля.

Только гость я, гость случайный

На горах твоих, земля.

Не тобой я поцелован,

Не с тобой мой связан рок.

Новый путь мне уготован

От захода на восток.

Суждено мне изначально

Возлететь в немую тьму.

Ничего я в час прощальный

Не оставлю никому.

Но за мир твой, с выси звездной,

В тот покой, где спит гроза,

В две луны зажгу над бездной

Незакатные глаза.

Стихи 1916 г. Помимо заключительного космического образа они поражают бесстрашием предвидения собственной судьбы. Он уже слышит её позывные: "рок", "новый путь" в противоположном логическому смысле. И что-то вроде антизавещания:

"Ничего я в час прощальный

Не оставлю никому".

Оставил. Не пожитки. Не дом, ибо до конца своих дней прожил бомжем. Многотомное собрание сочинений, золотую книгу лирики и правду-легенду о своей жизни. Где правда, где легенда - вопрос на засыпку. Явление Есенина естественно и бесспорно, как естественно и бесспорно мироздание. ""Эк куда её занесло!" - усмехнутся мои оппоненты. А я просто открыла Библию на первой странице и как будто впервые прочла: "И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (…) И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя: вам сие будет в пищу; А всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю зелень травную в пищу…" (Быт 1. 27, 29–30).

Оказывается, всё человеку уже дано. Чего же он рыщет, как дикий зверь, в непостижимом стремлении урвать побольше? Не пора ли остановиться?.. В той же главе Создатель призывает людей владычествовать над всем данным, обладать землёю. Пусть мудрецы бьются над вопросом, кто кого создал: Бог - землю или земля - Бога, пусть спорят до хрипоты, что первично, что вторично: душа или тело. Для Библии нет таких вопросов. Нет их и для поэта. "Слишком я любил на этом свете / Всё, что душу облекает в плоть", - обезоруживающе прямо отвечает мудрецам Есенин. И продолжает своими стихами:

"Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверьё как братьев наших меньших

Никогда не бил по голове".

Всё шло его поэзии в пищу: и деревья, и звери, и птицы небесные. И над всем этим он владычествовал, обладал землёю, а не любовался ею, как заурядные лирики. Веровал, не веровал… Стихи поэта - его молитва. Разве не молитвенная интонация слышится в конце стихотворения "Мне осталась одна забава…"?

Вот за это веселие мути,

Отправляясь с ней в край иной,

Я хочу при последней минуте

Попросить тех, кто будет со мной,

Чтоб за все грехи мои тяжкие,

За неверие и благодать

Положили меня в русской рубашке

Под иконами умирать…

Кем-то верно подмечено: ведь знал, не мог не знать, что, если поддастся искушению самоубийства, "под иконами" его не положат. Но не мрачные суицидные настроения вдохновляли его на лирику последних лет жизни. Как будто со всем, что он любил, наступил разрыв. Сам разорвал, сам, и с друзьями, и с дорогими женщинами, и с упорядоченным бытом, который могла ему дать терпеливая, заботливая последняя жена, внучка самого Л.Толстого! Было в него вложено от рождения, что ли, это убийственное начало самоизнурения, саморазрушения. Когда личность идёт в разнос, теряет значение и всё окружающее. Но не для такого поэта, как Есенин. Он точно раздвоился. Его плоть, не знавшая пощады, сгорала на глазах у людей. Но душа его не "прошла", как он предрекал себе. Она ушла в затвор, не монашеский, а поэтический, очистилась от земной скверны и воистину коснулась небес. Вот откуда эта избыточная жизненная сила, великолепие образов, драгоценная россыпь слов - и все на месте, все как вкопанные, ни одного не вынешь, не заменишь. Перечитайте все подряд стихи Есенина 1924–1925 гг. - гимн любви! К земле и ко всему, что на ней, к её людям, к её нивам, "златящимся во мгле", к жизни - ещё и за то, что она конечна. Феномен бытия художника: чем горше протекали его земные дни, тем совершеннее становились его творения. Можно ли после этого сомневаться в божественном происхождении поэзии?

Несказанное, синее, нежное,

Тих мой край после бурь, после гроз,

И душа моя, поле безбрежное,

Дышит запахом мёда и роз.

Я утих. Годы сделали дело,

Но того, что прошло, не кляну.

Словно тройка коней оголтелая

Прокатилась на всю страну.

Напылили кругом. Накопытили.

И пропали под дьявольский свист.

А теперь вот в лесной обители

Даже слышно, как падает лист.

Колокольчик ли? Дальнее эхо ли?

Всё спокойно впивает грудь.

Стой, душа, мы с тобой проехали

Через бурный проложенный путь.

Разберёмся во всём, что видели,

Что случилось, что сталось в стране,

И простим, где нас горько обидели

По чужой и по нашей вине.

Принимаю, что было и не было,

Только жаль на тридцатом году,

Слишком мало я в юности требовал,

Забываясь в кабацком чаду.

Но ведь дуб молодой, не разжолудясь,

Так же гнётся, как в поле трава.

Эх, ты, молодость, буйная молодость,

Золотая сорви-голова!

Тут что ни слово, то образ. По классификации С.Есенина, как её передаёт А.Мариенгоф, образ движущийся, "корабельный". Динамические образы он ставил выше статических, называя последние "заставками". А есенинские афоризмы? Их произносят, вставляют в речь, обыкновенно напрочь забывая о его авторстве:

"Лицом к лицу

Лица не увидать.

Большое видится на расстоянье... "

"Если б не было ада и рая,

Их бы выдумал сам человек..."; "

"Каждый труд благослови, удача... "

"Так мало пройдено дорог,

Так много сделано ошибок..."

"Всё пройдёт, как с белых яблонь дым";

"Кто любил, уж тот любить не может,

Кто сгорел, того не подожжёшь..."

"Но коль черти в душе гнездились -

Значит, ангелы жили в ней"...

Не грех присоединить к ним ещё один, из набросков 1925 г., последнего года жизни поэта:

"Ты прости, что я в Бога не верую.

Я молюсь ему по ночам…"

Полит. бунт поэта (не столько, впрочем, политический, сколько душевно-духовный) оставим нынешним бунтарям и бузотёрам - их число на земном шаре растёт в геометрической прогрессии. И возьмём с собой на остаток пути есенинскую очарованность природным лоном, из которого все мы вышли, есенинское смирение перед скрытой от нашего слишком земного взгляда тайной всего сущего. Если уж посягать на загадку мироздания, то по-есенински:

Я хотел бы опять в ту местность,

Чтоб под шум молодой лебеды

Утонуть навсегда в неизвестность

И мечтать по-мальчишески - в дым.

Но мечтать о другом, о новом,

Непонятном земле и траве,

Что не выразить сердцу словом

И не знает назвать человек.

Хочется повторить вполголоса его просьбу, а вернее, его пожелание себе, пусть оно и не полностью сбылось, как не сбывается или сбывается шиворот-навыворот большинство наших желаний, ограниченных земным опытом:

Дайте мне на родине любимой,

Всё любя, спокойно умереть.

Думаю, эта просьба поэта внятна многим верным чадам России, особенно теперь, в пору нового глобального рассеяния. †

Т.Жирмунская

Мюнхен, Германия

http://www.istina.religare.ru/article184.html

" Жизнь - обман..."

"Несказанное, синее, нежное..."

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 03 Янв 2015, 22:29 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | К 90 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ ГИБЕЛИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА

СЕРГЕЙ НИКОНЕНКО: ЕСЕНИН САМ СОЗДАВАЛ СЕБЕ ОБРАЗ ДЕБОШИРА И ГУЛЯКИ

Впервые о Есенине я услышал от своей мамы. Она рассказывала, что в 30-х годах за ней ухаживал один молодой человек и читал ей стихи Есенина. Стихи ей так нравились, что когда я родился, она назвала меня Сергеем, в честь Есенина. Когда мне было лет 13 - 14, я занимался в студии худ. слова, увлекался Маяковским. А мой сосед по парте принес мне сборник стихов Есенина: «На, почитай! Поэт не хуже, чем твой Маяковский!» Так я открыл для себя великого русского поэта. В 1971 г. мне предложили сыграть роль Есенина в худ. фильме «Пой песню, поэт».

- Сложно было войти в образ любимого поэта?

- Были у меня роли и посложнее, и потруднее. А здесь все близкое, родное... Я общался с людьми, которые хорошо знали Есенина. Они рассказывали, какой он был на самом деле. Многие думают, что он был хулиган, дебошир, пьяница, скандалист, гуляка. Ничего подобного! Он был удивительно тактичным, тонким человеком, но когда надо было постоять за чистоту русского языка и русской литературы, спуску никому не давал. В ту пору, после революции, в литературу, музыку, живопись, да куда угодно хлынули мутные потоки бездарности. Утверждали, что история искусства и культуры должна начинаться с них, а то, что было до 1917 г., надо сбросить с корабля современности и забыть. В полемике с такими людьми Есенин мог быть грубым, не стеснялся в выражениях и использовал непарламентскую лексику. К тому же имидж дебошира и беспечного гуляки он поддерживал сам и относился к этому как к хорошему, эффективному пиару. Говорил, что реклама может быть любой. Пусть ругают, пусть обсуждают, зато на книжном развале мимо его книги не пройдут.

- Вы не только сыграли Есенина в кино, но и создали Есенинский центр в Москве. Как отважились взяться за такое масштабное дело?

- Все, что могу, делаю для нашего центра. Я нашел эту квартиру, где проживала первая жена Есенина А.Изряднова с их общим сыном Юрой. В своих воспоминаниях Анна Романовна конкретного адреса не указывала. Она просто писала: шла в сторону с Арбата, повернула направо, повернула налево, зашла во двор. И я понял, что она идет в мой дом в Сивцевом Вражке! Помчался в наш ЖЭК. Несколько дней изучал старые домовые книги и выяснил, что Есенин на самом деле жил здесь 4 года - с 21-го по 25-й. Этого адреса никто из его знакомых не знал. Он здесь скрывался от навязчивых товарищей и приятелей. В другой домовой книге нашел запись, что в нашем доме зимой 1938 - 1939-го была временно прописана и мать Есенина Татьяна Федоровна. Я так думаю, она приехала поддержать Анну Романовну. Дело в том, что сына Изрядновой и Есенина, 23-летнего парня, в 1937 г. обвинили в подготовке покушения на Сталина, арестовали и расстреляли.

Я 1,5 года добивался перевода этой квартиры из жилого фонда в нежилой. Мы с женой отремонтировали ее за свой счет и открыли здесь Есенинский культурный центр. Все приходилось восстанавливать буквально из руин. Но люди помогали, и мы общими усилиями все-таки сделали это. Воссоздали обстановку квартиры, как это могло быть при Есенине. Экспозицию собирали по крупицам. Сейчас в нашем музее около 2 тыс. единиц хранения.

- Уникальный случай, когда благодаря усилиям одной семьи создан настоящий музей...

- У этого уголка Москвы есть еще одна уникальность! Нигде, ни в одном городе России и мира нет такого дома, дворика, который был бы связан с именами нескольких великих людей. А наш двор в Сивцевом Вражке может этим похвастаться. Здесь помимо Есенина проживал Пушкин. Причем в самое счастливое время своей жизни - именно сюда прямо из-под венца он привез молодую жену. Вход в их дом был со стороны Арбата. В соседнем доме родился поэт А.Белый. Здесь останавливался Блок, когда приезжал в Москву из Петербурга. Думаю, если бы, допустим, у французов был такой дворик, где в разные времена проживали и гостили Мольер, Стендаль, Дюма, Бодлер, они очень берегли бы этот уголок и сделали бы его туристическим центром.

- Сергей Петрович, вы выросли в таком лит. доме. А какую роль в вашей жизни сыграло чтение?

- В детстве взахлеб читал «Трех мушкетеров», «Двадцать лет спустя», «Робинзона Крузо». Помню, книга о приключениях Робинзона Крузо была в более-менее нормальном состоянии. А вот «Двадцать лет спустя» превратились в настоящую «лапшу» - страницы, зачитанные до дыр, чуть ли не рассыпались в руках. Книгу передавали друг другу как огромную ценность, бережно завернув в газету, чтобы она окончательно не порвалась. К русской литературе пришел чуть позже. Детство у меня было не только книжное, но и боевое. До 10 лет - это двор, казаки-разбойники, постоянные потасовки, синяки. А в 11 - 12 лет меня сильно заинтересовала одна помойка...

- Помойка?

- Да, помойки же бывают разные! Одно дело - обычная помойка с отходами, и совсем другое - помойка МИД, которое находится рядом с нашим домом. У нас был дворник-татарин. Я помогал ему разгребать зимой снег у МИДа, а он за это открывал мне заветный сарай, а там - конверты из разных стран с почтовыми марками. Богатство по тем временам невероятное! Я аккуратно отлеплял марки и выносил их в карманах, за пазухой. Потом моя коллекция помогала мне даже материально. Когда был студентом, стипендию получал мизерную, продавал марки понемногу - вот и денежки на жизнь появлялись...

Есенинский культурный центр С.П.Никоненко

Музей-квартира А.И. Изрядновой (Есенинский центр) - частный музей, созданный Народным артистом России С.Никоненко в 1994 г.

С 1923 по 1946 г. в доме №44 на 1-м этаже в коммунальной квартире проживала А.Р. Изряднова - первая гражданская жена С.Есенина и мать его первенца Юрия. В этой квартире она поселилась уже после того, как они расстались с Есениным, поэтому поэт не жил здесь, но иногда навещал жену и сына. По этому адресу Анна прожила более 20 лет, здесь вырос и был арестован Юрий. Именно в этой квартире перед роковым отъездом в Ленинград в декабре 1925 г. Есенин сжег ворох бумаг. После ареста сына Анна прописала в квартире мать Есенина. Татьяна Федоровна жила с невесткой с октября 1938 по апрель 1939 г. После капремонта и восстановления помещения здесь открылся центр С.А. Есенина. Сейчас в коллекции музея представлены многочисленные экспонаты, связанные с его жизнью и творчеством. Экспозиция располагается в комнатах, каждая из которых посвящена разным периодам жизни поэта. В одной комнате собраны экспонаты, относящиеся к пребыванию Есенина в Рязани, в другой - Москве, третьей - Ленинграду. В небольшой комнате, где воссоздана обстановка 1920-1930-х годов, размещается экспозиция, рассказывающая об А.Р. Изрядновой. Среди экспонатов личные вещи Есенина, Изрядновой и сына Юрия, фотографии, документы, предметы быта и вещи того времени.

Посещение музея возможно по предварительной договоренности.

Адрес музея: м. Смоленская, пер.Сивцев Вражек, дом 44/28, кв. 14

Контактный телефон: 8 (499) 252-83-44

https://vk.com/eseninskiycenter

«ПОД ИКОНАМИ УМИРАТЬ...»

Правда и мифы о Сергее Есенине

Самый переводимый в мире русский поэт. Он оставил много загадок. Но бесспорно одно: его главной любовью была Россия.

«Согласно офиц. версии, жизнь Есенина трагически оборвалась в 30 лет. Но она не оборвалась - её оборвали», - уверен петербуржский поэт Н.Браун, сын поэта Николая Леопольдовича Брауна, который вместе с другими писателями выносил тело Есенина из «Англетера» 28 декабря 1925 г. :«Отец отказался подписывать протокол, где говорилось, что Есенин совершил самоубийство. Не поверил в самоубийство и писатель Б.Лавренёв, который тоже был в «Англетере» и на следующий день опубликовал в «Красной газете» статью о смерти поэта под заголовком «Казнённый дегенератами».

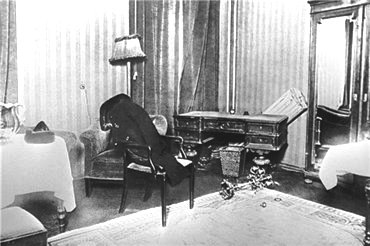

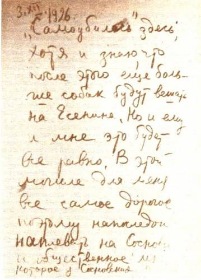

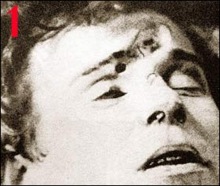

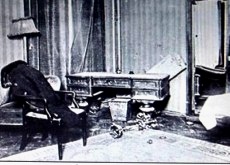

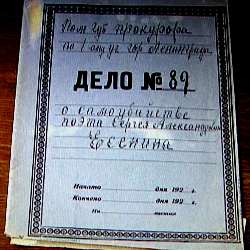

Комната № 5 в гостинице «Англетер». 29 декабря 1925.

Отец говорил, что у поэта были две глубокие раны: пробоина над переносицей, как от рукоятки пистолета, и ещё одна под бровью. На шее не было характерной для висельника борозды. «Когда Есенина надо было выносить, - рассказывал отец, - я взял его, уже окоченевшего, под плечи. Запрокинутая голова опадала. Были сломаны позвонки». На мой вопрос, не был ли Есенин застрелен, был краткий ответ: «Он был умучен». Отец был уверен, что мёртвого Есенина принесли в номер гостиницы с допроса. Я также был знаком с писателем П.Лукницким, одним из организаторов похорон Есенина, и однажды спросил, что он помнит о смерти поэта. Лукницкий подтвердил: поэт умер при допросе, после пыток, сказав: «А левого глаза не было». - «Как не было?» - «Вытек». Для похорон внешность Есенина настолько отреставрировали, что при прощании в Московском доме печати, по свидетельству писательницы Г.Серебряковой, в гробу лежала нарумяненная кукла»

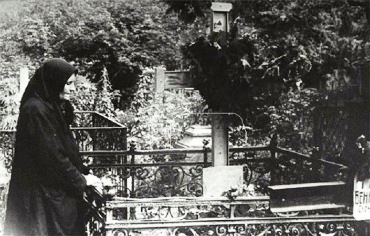

Родные у гроба С.Есенина; справа - мать поэта и сестра. (здесь же З.Райх и Вс.Мейерхольд)