| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 29 Апр 2014, 19:32 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ДЖОРДЖ БАЛАНЧИН

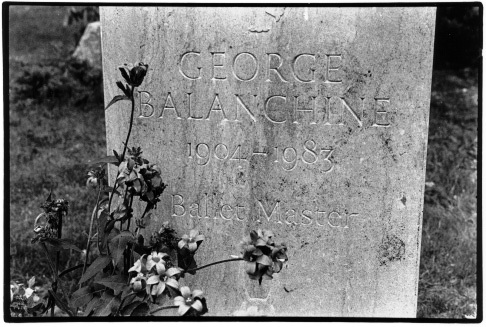

(22.01. 1904 - 30.04. 1983)

Великого хореограф ХХ в. Нарисовать его творческий портрет - может стать делом многих лет работы.

Джорджем Баланчиным он стал в Париже с легкой руки С.Дягилева, который сокращал на фран. манер длинные и сложные для европейского произношения фамилии своих русских артистов. В Америке Баланчин еще стал для артистов и широких театральных кругов мистером Би. Настоящее имя хореографа - Георгий Мелитонович Баланчивадзе. Грузин по национальности, он родился в Санкт-Петербурге.

Георгий Баланчивадзе закончил балетную школу (Петроградское театральное училище) в 1921 г. Учился в классе у П.А. Гердта, знаменитого танцовщика, на которого Петипа ставил все главные мужские роли в своих балетах, и другого премьера того времени - С.К. Андрианова. По окончании училища был принят в Мариинский театр (в то время - Петроградский театр оперы и балета). Некоторое время Георгий сомневался, хочет ли он быть танцовщиком или музыкантом, учился параллельно с работой в театре в Консерватории. Почти сразу по началу работы в театре дебютировал как хореограф, встал во главе группы танцовщиков «Молодой балет», стремившихся к обновлению танца. Для этой группы он ставил балеты на музыку знаменитых композиторов, не предназначенную для танцев. Участвовал в экспериментальной работе Ф.В. Лопухова, в его знаменитой «Танцсимфонии» на музыку Девятой симфонии Бетховена. «Танцсимфония» - первый балет, поставленный на симфоническую музыку, был не понят тогда русской публикой. Лопухов вообще опередил время, зрители были не готовы к его новым идеям. Позднее его хореографические пробы были названы «неоклассицизмом», а знаменитый хореограф Баланчин стал создателем этого направления в американском балете, которое распространилось и оказало влияние на мировую хореографию ХХ в. Он, как и Лопухов, опирался на классический танец, но развил его и осовременил.

Был ли Баланчивадзе хорошим танцовщиком? Нигде не нашла подробных сведений о его выступлениях, хотя есть упоминание о нем в письме Д.Шостаковича. Я познакомилась с Дмитрием Дмитриевичем в 60-х годах, когда вышла замуж за его племянника. Тогда я была молода, запальчивость в суждениях и излишняя бескомпромиссность мешали мне ценить тех, с кем я говорила. Шостакович возмущал меня разговорами о балете, мне казалось, что он не любит его, несколько раз повторял он одну и ту же историю про Уланову, но историю я не запомнила, не вслушивалась в то, что он говорил, а уж тем более не интересовалась его воспоминаниями давних лет. Но вот в бесценной книге свидетеля ушедшей эпохи, в книге известного критика и историка балета Ю.И. Слонимского «Чудесное было рядом с нами», я прочла, что 16-летний Митя Шостакович страстно увлекался балетом и писал одному из своих знакомых: «Дорогой мой! Отчего так много на свете хорошего? Да здравствует наш Балет! Да здравствуют... » и дальше Шостакович называет Баланчивадзе среди самых громких имен танцовщиков того времени. Слонимский, который дружил с Баланчивадзе еще со школьных лет, и сам замечает, что в школе тот считался талантливым учеником, но его подлинный дар проявился в сочинении хореографии, и жизнь великого хореографа сложилась почти неправдоподобно удачно. Как в волшебной сказке.

В 1924 г. Баланчивадзе вместе со своей женой танцовщицей Тамарой Жеверже́евой и еще с двумя танцовщиками Мариинского театра, А.Даниловой и Н.Ефимовым, гастролировали в Германии. Дягилев, который уже слышал и об артистах, и о хореографических успехах Баланчивадзе, пригласил их в свою труппу. С 1925 г. и до смерти Дягилева в 1929 г. Баланчин поставил для «Русских сезонов» несколько балетов, в том числе знаменитые «Аполлон Мусагет» на муз. И.Стравинского и «Блудный сын» на муз. С.Прокофьева. Оба эти произведения, перенесенные им позднее на американскую сцену, вошли в сокровищницу мирового балета ХХ в.

Баланчин не был фаворитом Дягилева среди хореографов, с которыми он работал, но мэтр уважал его. Зато Стравинский ценил работу Баланчина со своей музыкой больше, чем работу В.Нижинского, и их творческий союз продолжался долгие годы. «Аполлон» стал поворотным пунктом в судьбе Баланчина, но само создание балета не проходило мирно. Идеи Дягилева, заказавшего этот балет Баланчину, не всегда совпадали с идеями хореографа. Произошел конфуз с костюмами. Когда Баланчин ставил балет, Дягилев путешествовал по Нормандии, пленился картинами художника Андри Бошана и пригласил его оформлять «Аполлона». Оформление, по воспоминаниям Баланчина, было ужасающее. Какой-то занавес с огромной вазой с цветами, сам балет шел на фоне полей и гор. Костюмы муз были не лучше. Их одели в длинные платья с вырезами, у одной - спереди, у другой - сзади, у третьей - с боков. На голову водрузили парики, которые выглядели, по словам Баланчина, как «корзинки с пасхальными яйцами». На премьере была Коко Шанель, которая видела, как ужасно были одеты танцовщицы. Она бросилась к Дягилеву с криком: «Серж! Как ты мог поступить так с бедными девочками? Посмотри на эти ужасные костюмы, посмотри, что ты сделал с их волосами!»

На следующий день Дягилев, Баланчин и танцовщицы поехали в ателье Шанель, и она одела девушек в прекрасные туники из легкого материала.

«Шанель любила одевать женщин, и она знала, как их одевать. У Дягилева никогда не было никакого представления о том, как девушки должны выглядеть. Он всегда одевал их ужасно». - вспоминал Баланчин. Затем произошел еще один конфликт по поводу исполнителей и даже хореографии. Дягилев был в восторге от С.Лифаря в роли Аполлона. После премьеры на сцене Дягилев опустился перед ним на колени и поцеловал его ногу: «Я второй раз в жизни целую ногу танцовщику, последний раз это был Нижинский в «Видении розы». Но после премьеры Дягилев решил упразднить вариацию Терпсихоры, он нашел ее скучной. Баланчин был ошеломлен этим решением: он считал эту вариацию самой удачной.

«Это не вариация скучна! Это танцовщица скучная!» - возражал он.

Дело в том, что, вопреки воле хореографа, Терпсихору на премьере танцевала не А.Данилова, которая приехала к Дягилеву из Мариинского театра вместе с Баланчиным, а другая танцовщица, Алиса Никитина. Она была фавориткой лорда Ротермера, который постоянно поддерживал материально труппу Дягилева. К 1928 г., к премьере «Аполлона», лорд прекратил субсидировать труппу, и Дягилев хотел наладить с ним отношения, дав Никитиной танцевать главную роль. Баланчин настоял на том, чтобы Терпсихору в дальнейшем танцевала Данилова, и тогда импресарио своей волей исключил вариацию этой музы из балета. И боги ссорятся... В то время мало кто понимал, что балетом «Аполлон» началась эпоха неоклассицизма в балете. Да и музыка Стравинского была не понята и не принята даже таким его современником, как С.Прокофьев. Всему наступает свое время. Балет «Аполлон» был впервые показан в Америке на сцене "Метрополитен-оперы" в 1937 г. американской труппой Баланчина и с тех пор постоянно находится в репертуаре театра, правда, в сокращенном по сравнению с парижским вариантом виде. Его танцевали с тех пор едва ли не все лучшие танцовщики мира.

После смерти Дягилева «Русские сезоны» прекратили существование. Первое время Баланчин работал в Европе, организовал даже собственную труппу, но на самом деле положение его было весьма неопределенным, а будущее - непонятным.

И тут в 1930 г. на сцену выходит волшебник - богатый американец Линкольд Керстайн, который только что закончил университет в Гарварде. Он влюбляется в творчество Баланчина, убеждает его переехать в Америку, организует там финансовую поддержку никому неизвестному хореографу и открывает вместе с ним сначала балетную школу в 1934 г., а затем на ее базе и труппу, которая теперь называется «Нью-Йорк Сити Баллет». И начинается звездный путь к славе хореографа, который, в отличие от своего соученика Л.Якобсона в России, не только не встречал в Америке сопротивления в работе, но напротив, одну лишь поддержку, признание и преклонение.

Когда Баланчин приехал в Америку, здесь классический балет только зарождался и не было никаких традиций этого искусства. Его балеты определили собой эпоху в американском балете, и оказали влияние на развитие этого искусства во всем мире. Керстайн был директором школы и театра и всю жизнь оставался верным другом Баланчина. Он получил не только университетское, но и военное образование и потому к артистам относился по-военному. По его мнению, в театре должны соблюдаться 3 правила: «Правило первое: никаких поисков справедливости. Правило второе: никаких жалоб. Правило третье: молчать».

Артисты говорили, что он ходил по театру, никого не замечая и мало с кем здороваясь, особенно с артистами кордебалета. Но он сыграл огромную роль в становлении американского балета. Умер Керстайн в 1993 г.

Баланчин дважды привозил свой театр на гастроли в советскую Россию: в 1962 и 1972 гг. Дважды он приглашал русских танцовщиков работать в своем театре.

Роман Василевский

http://russian-bazaar.com/ru/content/4568.htm

История мирового балета не знает столь разносторонне одаренных людей, каким был Г.Баланчивадзе. В 1922 г. он женился на прекрасной танцовщице. О ее красоте и таланте ходили легенды. В момент выхода замуж Тамаре было 15 лет. В 1924 г. находясь на гастролях в Германии, они решили не возвращаться в Советскую Россию. Их пригласил в Париж в свою труппу знаменитый С.Дягилев. Именно он посоветовал Баланчивадзе переделать имя и фамилию на западный манер. Так балетный мир узнал Джорджа Баланчина.

Баланчин с поставил в «Русском балете» Дягилева 8 спектаклей, в 1933 г. решил создать свою труппу – «Балет-1933». Всего за несколько месяцев труппа успела прогреметь на весь мир, особенным успехом пользовался спектакль «Семь смертных грехов мещанина» на либретто Б.Брехта. Именно этот балет увидел американский меценат Линкольн Кирстайн и это решило и дальнейшую судьбу Баланчина.

Дж. Баланчин и М.Плисецкая

В 1934 г. Джордж на деньги Кирстайна и Уорберга открыл Школу американского балета. Из лучших выпускников этой школы он создал «Балетное общество», из которого в 1948 г. возник ныне известный на весь мир Нью-Йоркский городской балет. Собственно, это было начало американского балета. Баланчин сделал балет Чайковского «Щелкунчик» рождественской национальной традицией США.

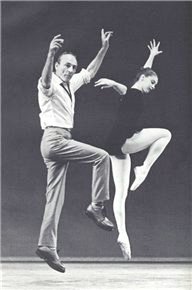

Баланчин своим искусством учил красиво жить, уважать и даже обожать женщин. Он говорил: «Чтобы сделать хороший балет, нужно любить красивых женщин. Балет - это женский мир, в котором мужчина - лишь почетный гость».

Его любовь к женщине казалась невероятной и не столько к матери или любовнице, женщина-балерина - его икона. Этой музе он и стремился соответствовать. Для Баланчина любовь - не точка счастья, не кульминация, а просто естественная форма существования.

«Среди великих хореографов, с которыми мне пришлось работать в США, были Фокин, Массин, Тудор, Агнес де Милль, но Джордж Баланчин занимает особое место. В самом начале моей карьеры он был преподавателем Школы американского балета, я работала непосредственно с ним, участвовала в его хореографических постановках в Американском театре балета». - Алисия Алонсо.

«Балет - настолько богатое искусство, что он не должен быть иллюстратором даже самых интересных, даже самых содержательных лит. первоисточников. 15 лет танцовщики вырабатывают каждую клетку своего тела, и все клетки должны петь на сцене и если красота этого выработанного и вытренированного тела, его движения, его пластика, его выразительность доставят эстетическое удовольствие сидящим в зрительном зале, то балет своей цели достиг. Нужно отбросить сюжет, обойтись без декораций и пышных костюмов. Тело танцовщика — его главный инструмент, его должно быть видно. Вместо декораций — смена света… Танец выражает всё с помощью только лишь музыки». - утверждал Дж. Баланчин

М.Ростропович, Г.Баланчин и Ю.Григорович

http://www.liveinternet.ru/users/4373400/post309323738/page1.html

Фраза "Буду жить до ста лет" фигурирует в книге С.Довлатова "Не только Бродский". Среди историй о русских эмигрантах у Довлатова есть и анекдот о том, как Баланчин не хотел писать завещание, а когда все-таки написал, то оставил брату в Грузии пару золотых часов, а все свои балеты раздарил 18-и любимым женщинам. Все балеты - это 425 сочинений. Цифра, не поддающаяся осмыслению. Это даже не 150 балетов Ролана Пети, который любит повторять, что он более плодовит, чем Пикассо. Это колоссальное наследие, из которого обывателю известны 2-3 названия ("Аполлон", "Хрустальный дворец", "Блудный сын"), а специалистам - несколько десятков. Показать все, что насочинял Баланчин, не сможет даже его родной театр New York City Ballett, в 2004 г. восстановивший сотню названий. Баланчин был плодовит и по божьей воле, и потому, что часто вынужден был просто зарабатывать на жизнь. В трудные времена он ставил в Голливуде, делал ревю, обслуживал различные шоу и мюзиклы. Ставил даже в цирке, о чем тоже существует замечательный анекдот, но уже в книге Соломона Волкова "Страсти по Чайковскому. Разговоры с Джорджем Баланчиным".

Балетмейстер заказал Стравинскому польку. "А для кого полька?" - поинтересовался композитор. "Для слонихи", - ответил Баланчин. Уточнив, молодая "балерина" или старая, композитор написал польку с посвящением: "Для молодой балерины слонихи".

Анекдоты, которых о Баланчине не меньше, чем о Дягилеве и Нижинском, Бродском и Барышникове, - признак того, что великий американский балетмейстер, адаптировавший русскую классику для великой и наивной в отношении балета нации, остался в нашем сознании и нашем восприятии русским эмигрантом. То есть "нашим" - несмотря на все американизмы его балетной речи. Это обстоятельство долгое время мешало ставить его балеты в Советской России, это же обстоятельство в постперестроечное время создало культ Баланчина - великого, непостижимого, танцевать которого в силу невероятной сложности трудно, но надо, чтобы не отстать, чтобы приобщиться к наследию, которое досталось не только любимым балеринам, но и всему миру.

Время трезвого отношения к Баланчину еще не наступило - оно придет, когда его балеты войдут в "ноги" и репертуар хотя бы десятка российских театров, а публика выучит еще 5-6 названий. Тогда, возможно, священный трепет перед термином "неоклассика Баланчина" сменится спокойным отношением к величайшему из ремесленников XX в., который, по меткому выражению Бежара, "перенес в эру межпланетных путешествий аромат куртуазных танцев, украшавших своими гирляндами дворы Людовика ХIV и Николая II".

Ольга Гердт

http://www.peoples.ru/art/theatre/dance/balanchin/

Умер Баланчин в Нью-Йорке и похоронен на кладбище Окленд в Нью-Йорке. Через 5 мес. после его смерти в Нью-Йорке был основан «Фонд Джорджа Баланчина». Ведущие американские газеты, редко между собой в чем-либо соглашающиеся, единодушно причислили Баланчина к трем величайшим творческим гениям XX в/; двое других - Пикассо и Стравинский...

|

| |

| |