| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 28 Окт 2014, 22:22 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7534

Статус: Offline | НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ГЕ

(27.02. 1831 - 13.06. 1884)

«Я художник. Этот дар дан не для пустяков, не для удовольствия и не для потехи; дар для того, чтобы будить и открывать в человеке, что в нем есть, что в нем дорого, но что заслоняет пошлость жизни. Картина - не слово. - Она дает одну минуту, и в этой минуте должно быть все, а нет - нет и картины».

Николай Ге

Родился в Воронеже. Когда Коле было 3 мес., умерла его мать. Вскоре отец, внук французского эмигранта и отставной офицер, вместе с семьей переехал в Киев. Позднее семья перебралась в Подольскую губернию, где отец купил село. Здесь и прошло детство будущего художника. Его воспитанием занимались бабушка и крепостная няня. Уже в детстве в Николае формируется добрый, мягкий характер, который всегда привлекал к нему людей.

С 1840 г. он 6 лет учится в Киеве, сначала в частном пансионе, затем в гимназии, и здесь начинает серьезно увлекаться рисованием. По окончании Киевской гимназии в 1847 г. поступает учиться на матем. факультет Киевского университета. С 1848 г. он - студент Петербургского университета. Учебу совмещает с посещениями Эрмитажа и долгими часами рисования. Увидев картину Брюллова «Гибель Помпеи», Ге твердо решает стать художником. В 1850 г. поступает в Академию художеств. Будучи учеником профессора Васина, он фактически воспитывался на живых образцах творчества Брюллова: «Он ввел у нас живой рисунок, т.е. поглощение всех общей формой. В этой общей форме могло проявиться живое движение характера фигуры. Этого прежде не было. Он ввел также у нас рельеф, тесно связанный с рисунком. Предметы стали отделяться от фона. Он внес необходимый для картины свет. Это оживило фон и сделало его отсутствующим, как в природе».

В 1855 г. за картину «Ахиллес оплакивает Патрокла» Ге удостоен Малой золотой медали. Итогом же его академической учебы была картина «Саулуаэндорская волшебница» (1856), за которую художник получил Большую золотую медаль. Эта картина дала Н.Ге право на поездку за границу. Весной 1857 г. вместе с молодой женой А.П. Забелой он выехал за границу. «Ежели бы меня спросили: зачем вы едете? Я б, может быть, ответил: заниматься искусством; но это был бы ответ внешний, не тот. Себе бы я отвечал: оставаться здесь я не могу; там, где ширь, где свобода, - туда хочу. 6 лет гимназии, 2 года студенчества, 7 лет Академии - довольно, больше нельзя выносить», - вспоминал художник.

Посетив Германию, Швейцарию, Францию, Ге на несколько лет поселился в Риме. В первых его итальянских работах по-прежнему сильно влияние Брюллова: «Смерть Виргинии», «Любовь весталки». «Разрушение Иерусалимского храма». В дальнейшем художник преодолевает подражание Брюллову, творчески переработав его методы. В 1858 г. в Риме состоялась встреча Ге с А.А. Ивановым и его картиной «Явление Христа народу». Творение Иванова оказало на Ге серьезное влияние, что вскоре проявилось в эскизе «Возвращение с погребения Христа» (1859). Изучение произведений Иванова и мастеров итальянского Возрождения помогло художнику выйти на свою большую тему. Главной для всего его последующего творчества становится тема страдающего человека, драм. столкновения мировоззрений. Впервые эта тема отчетливо прозвучала в картине «Тайная вечеря» (1863). В том же году она была привезена в Петербург.

«Всем своим образным строем «Тайная вечеря» напряженно драматична. Христос только что произнес слова обличения, и в тихую прощальную беседу ворвались тревога, смятение, горе и гнев. Золотистый луч светильника, разрывая мягкий сумрак комнаты, вспыхивает отблесками на лицах, фигурах собравшихся, отбрасывая на стены и пол гигантские тревожные тени. Яркий свет выхватывает из темноты край покрытого белой скатертью стола и стоящую рядом порывистую фигуру взволнованного Петра. Резким контрастом к нему высится на переднем плане темный силуэт Иуды. Его мрачная фигура исполнена какой-то значительности. Это не мелкий корыстолюбец, предавший учителя за тридцать сребреников, но отступник в полном значении этого слова, сознательно обрекающий себя на отторгнутость, на проклятие. Предельная напряженность правой части картины как бы гаснет в группе окружающих Христа учеников. Здесь все окутано мягкой светотенью, в сумраке комнаты еле различимы фигуры второго плана. Меркнут горячие тона, в окне встает холодная синева ночи. Тихо переговариваются апостолы. Погружен в себя объятый горестными размышлениями Иисус. Его полулежащая фигура своими мягкими, как бы усталыми очертаниями разрешает взволнованную динамику композиции». - пишет Н.Ю. Зограф.

Реакционная пресса усмотрела в картине Ге грубость лиц, «торжество материализма и нигилизма», а цензура запретила воспроизводить ее, но прогрессивные деятели встретили ее восторженно. И.Е. Репин писал: «Не только у нас в России, можно смело сказать - во всей Европе, за все периоды христианского искусства не было равной этой картине, на эту тему. Если картина была интересна для просвещенной публики, то еще более она была поучительна для художников новизной искусства, смелостью композиции, выражением великой драмы и гармонией общего. Вещь эту можно смело повесить рядом с самыми великими созданиями искусства живописи».

За это произведение Ге был избран действительным членом Академии художеств.

В 1863-1869 гг., живя во Флоренции, Ге продолжает создавать произведения на евангельские сюжеты, из которых наиболее значительны «Вестники воскресения» (1867) и «В Гефсиманском саду» (1869). В 1867 г. он создает не только наиболее значительное произведение итальянского периода, но и одно из лучших произведений русской портретной живописи вообще - «Портрет А. И. Герцена».

Портрет был написан за 5 сеансов. Большая личная симпатия к писателю позволила художнику создать образ необычайной теплоты и проникновенности. Он сумел передать внутреннее благородство, глубокую одухотворенность натуры Герцена. Возвращаясь в Россию в 1869 г., Ге тайно перевез этот портрет через границу. В Петербургский период (1869-1875) он принимает самое живое участие в организации Товарищества передвижных худ. выставок. Это время наибольшей близости его творчества к демократическому реализму передвижников. Появляется картина «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе». (1871)

Две следующие картины Ге - «Екатерина II у гроба Елизаветы» (1874) и «Пушкин в Михайловском» (1875) - значительно уступали «Петру I».

В 70-е-80-е годы художник много работает над портретом. Он стремится запечатлеть для потомства выдающихся людей своего времени и создает портреты Некрасова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, Костомарова, Пыпина, Антокольского, лепит бюст Белинского. В середине 70-х годов художник переживает глубокий душевный кризис: «Все, что казалось мне хорошим и добрым, стало казаться ветхим и лживым. Я понял, что у меня нет идеала! Продолжать в том же роде не мог уже, а настоящей дороги не было видно. Все, что могло бы составить мое материальное благосостояние, шло вразрез с тем, что мною чувствовалось на душе». Воспитание подраставших сыновей требовало денег. Появились первые долги.

В 1876 г. художник с семьей переселяется из столицы на Украину, в степной хутор Ивановский Черниговской губернии. До 1879 г. он почти не работает. Любопытный случай из украинского периода жизни художника приводит в своей книге А.В. Лазарев: «Ге неохотно позировал для портретов. Особенно же не хотел позировать Репину, о котором шла нехорошая слава, что все написанные им люди вскоре после этого умирают. Репин же, напротив, очень хотел написать портрет Ге и даже специально приехал к нему на Украину.

- К чему это? - принялся увиливать тот от предложения Ильи Ефимовича. - Это, знаете ли, пренеприятно - будто примериваются тебя хоронить, подводят, так сказать, человеку итог.

- Ну, вы, милый мой, совсем как дикарь! - возмутился Репин.

- Дикарям тоже жить хочется, - проворчал поднос Ге».

В 1884 г. художник познакомился со Л.Н. Толстым, - это было началом духовного переворота в его жизни. В «толстовстве» Николай Николаевич, которого мучил вопрос о смысле жизни и сущности веры, нашел для себя духовную опору. Хозяин Ясной Поляны проповедовал философию прощения и непротивления злу насилием. П.Скоропадский вспоминал: «Николай Николаевич, кроме художества, был толстовцем или чем-то в этом роде. Помню его бесконечные споры о писаниях Толстого, в то время только что перестраивавшегося с беллетристики на духовно-нравственное свое учение».

Ге задела за живое статья Толстого «О переписи в Москве», в которой шла речь о нищих и сирых. Лев Николаевич писал, что причина их несчастья - «наша нелюбовь к низшим». Николай Николаевич быстро собрался в дорогу и отправился в Ясную Поляну. Татьяна Львовна считала, что под влиянием статьи Ге из язычника превратился в христианина, что Толстой и Ге, два великих человека, насытившись славой, увидели, что она не может дать смысла жизни и счастья.

Ге выходил на дорогу «толстовства» раньше самого Толстого, только выходил стихийно, интуитивно. Как тут не вспомнить еще раз его письма будущей жене в Монастырище: в них уже звучала альтруистическая идея прощения как принципа собственной жизни! Уже тогда духовный компонент для молодого художника значил больше, чем материальный, иначе зачем ему, подобно Г.Сковороде, убегать от мира, отказываться от должности в Академии, болезненно искать моральные истины и ценности, забиваться в итоге в хуторскую глушь?

В Ясной Поляне Ге написал портрет Толстого. Лев Николаевич работает за рабочим столом (который и сейчас можно увидеть в яснополянском музее). Его взгляд устремлен вниз - художник, портретизируя автора «Войны и мира», не стал писать его глаза! Свет падает на лицо, стол и на руку, которая пишет, крепко, по-крестьянски держа перо.

«Руки сами по себе - разве это не портрет человека?» - риторически спрашивал художник. В нем проснулся проповедник, не терпевший возражений и даже казавшийся высокомерным. Как и Толстой, Ге взялся за физическую работу, быстро овладев ремеслом печника, охотно занимался пасекой. В питании перешел на вегетарианство. Есть фотографии, на которых он - невысокий, с белой бородой, в белой холщовой сорочке, подпоясанный поясом, - внешним видом очень напоминает Толстого. Тот, кто видел художника впервые, иногда принимал его за юродивого чудака.

11 октября 1884 г. на хутор Ивановский к Ге приехал Лев Николаевич и провел у него 4 дня. Своеобразный репортаж об этом событии в письме художника к «любимой Кате»: «День был прекрасный, теплый, хороший, ясный, я работал картину, а затем позвали обедать. Как вдруг вижу: Александра Федоровна, ключница, ведет через парадную дверь Льва Николаевича с котомкой на плечах. Мы все побежали целовать и обнимать этого удивительного человека. Потащил я его к Коле, который лежал в постели с больной ногой. Затем дали сейчас умываться и переодеваться Л.Н. А потом - за стол, и началась у нас самая дорогая, искренняя беседа. Л.Н. каждый день после утреннего кофе шел пешком в Ивангород, к 4-м возвращался. Мы ждали его с обедом и тут опять хорошо говорили, а больше его слушали - все, все безусловно, что он говорил, все у меня давно уже сидит в голове и в душе и ни самомалейшей розни я ни разу не почувствовал... И так пролетело это время быстро, незаметно, и наступила разлука».

В Иван-городе Толстого заинтересовала работа земской больницы. Помещение больницы стоит и сейчас, хотя оно и старее, чем сельский дом культуры, от которого остались руины.

А в 1886 г. Ге отказался от собственности, считая, что этим он искупает свои грехи. Все имущество было передано жене и детям. Однако жить Николай Николаевич остался на хуторе («я живу у них потому, что они этого желают»). Отныне он пытался не различать своих и чужих. Примеров радикального опрощения среди «толстовцев» было не так уж мало. Как-то Николай Николаевич поехал в гости к князю Дм. Хилкову в его имение Павловка (сейчас это Сумщина). Хилков - духовный ученик Толстого - «чудил»: армейский подполковник, он в 1886 г. бесплатно передал крестьянам 400 десятин своей земли, имел связи с марксистом Плехановым, анархистом Кропоткиным, впоследствии печатался в большевистской газете «Искра»...

После экстравагантного решения Ге его семья раскололась (подобная драма впоследствии произойдет и в Ясной Поляне). Отцовские принципы разделял старший сын Николай. Младший, Петр, был на стороне матери. Анна Петровна какое-то время даже жила у него в Москве. На хуторе же постепенно образовалась целая «коммуна». Николай Николаевич-мл., окончив юрфак Киевского университета, вернулся на отцовский хутор, где занимался хозяйством. Он был в гражданском браке с местной крестьянкой, имел от нее дочь Прасковью. В Ивановском нашли приют и племянница З.Г. Рубан с мужем, также «толстовцем». За участие в «Народной воле» ей грозила ссылка, которую после вмешательства Толстого заменили хутором. Тут же поселился отставной офицер Теплов, еще один «толстовец». На хуторе жил брат художника Осип, появившийся здесь после ссылки, которой его наказали за причастность к польскому восстанию 1863 г.

В итоге домашние бури утихли. Однако это не означало, что Николай Николаевич отказался от своих убеждений. Нет, он оставался тем же проповедником, который своей совсем неканонической интерпретацией евангельских сюжетов не раз шокировал современников. Его картины часто снимали с выставок. Обер-прокурор К.Победоносцев писал царю, что Ге «употребляет свой талант на вульгаризацию евангельской истории».

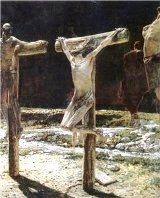

Сам же художник мечтал завершить и издать серию из 7 картин под общим названием «Страдания Христа». Начинаться она должна с «Тайной вечери». А далее, согласно авторскому перечню, должны идти такие полотна, как «Выход из вечери», «Гевсеманский сад», «Суд», «Что есть истина?», «Иуда», «Распятие». Толстой считал, что некоторые из них являются «эпохой в христианском искусстве».

С каким азартом он защищал картину «Что есть истина?», как упорно убеждал П.Третьякова, что это и есть новаторское искусство! Самодовольный Пилат на ней демонстрирует Иисусу свое превосходство, но как необычен сам Иисус! Художник и на этот раз не стал писать Христа традиционно, во всей его божественности. Именно так должен выглядеть человек, комментировал Толстой, «которого мучили целую ночь и ведут мучить». Но огонь истины, духа, любви делает Исуса внутренне прекрасным. В нем «нет ничего от вождя», удивлялись критики. Однако художник как раз и не собирался писать вождя - его интересовал «божественный страдалец». Перед нами острый конфликт грубо материального, сытого, телесного и напряженно-духовного, почти аскетического самоотречения.

Не меньше споров возникало и вокруг картины Н. Ге «Распятие», задуманной им еще за 10 лет до смерти, в 1884 г. Киевский художник Степан Яремич, который длительное время проживал на хуторе Ге, зафиксировал в дневнике художника в момент работы над «Распятием»: «Очень ясно его вижу, как он в блузе, сшитой Марьей Львовной, с засучеными по локоть рукавами, стоит у мольберта. Уверенная рука напряженно вытянута во всю длину. Послушная кисть стремительно бегает по холсту, то еле касаясь его, то усиливая удары. Крупные капли пота покрывают его великолепный сократовский череп, а он, совершенно отрешившись от окружающего, весь целиком находится во власти нахлынувших на него образов. Порой он доходил до галлюцинаций. Был один момент, когда он, подпав под влияние преследовавших его видений, оторвался от реальной основы: тогда ему начинал грезиться призрак пролетающего в воздухе Христа, лобызающего измученного разбойника, блаженно в ответ улыбающегося в предсмертном забытьи».

Художник многократно переделывал «Распятие» - ему было хорошо знакомо болезненное чувство творческого недовольства. Когда же картину наконец выставили, президент Академии искусств, вел. князь Владимир не удержался от возгласа: «Да ведь это бойня!» Ге и действительно заставлял зрителей вздрогнуть. Он хотел взбудоражить их сознание и совесть картиной страданий Иисуса. Рядом с Иисусом, на другом кресте, художник изобразил разбойника, на лице которого сквозь ужас пробивается свет прозрения и раскаяния. Буйство красок должно усилить экспрессию сцены распятия... Вспоминают, что Толстой, приехав в Москву, чтобы увидеть выставленную в частной мастерской картину своего друга, долго рассматривал ее, а потом обнял Ге - и они расплакались, как дети.

«В первый раз все увидели, что распятие - казнь, и ужасная казнь», - сказал великий писатель..

Очевидно, творческое бунтарство Ге стало причиной того, что его не привлекли к работе над внутренним убранством Владимирского собора в Киеве, которая началась еще в 1885 г., а завершилась уже после смерти художника. Центральный неф собора расписывал В.Васнецов. Искусствовед Ф.Эрнст считал, что схему росписи собора Васнецов позаимствовал в древних византийских церквях, однако стиль самой росписи фактически почти ничего общего с византийским или древнекиевским искусством не имеет: «Искание национально- русского и тенденциозное смешивание давнего киевского государства с более поздним московским привели сюжетно - к рисованию на стенах собора многочисленных святых северной России, что ничего общего с Киевом и временем Владимира не имело - между ними и святым А.Боголюбским, который разрушил Киев в 1169 г., и к представлению киевских князей и святых, - в виде северо-российских бояр или купцов с длинными бородами, сентиментально идеализированных боярынь и тому подобное»

Оценки Ге работы В.Васнецова были безжалостными. Как-то он заметил, что у святых, изображенных Рафаэлем, есть что-то детское. А вот у Васнецова матерь Божья держит на руках дитя - и у него, дитяти, поражает отсутствие как раз детскости («ребенка в ребенке»)!

М.Нестеров, который также расписывал Владимирский собор, вспоминал, что однажды, когда они с Васнецовым, отдыхая, стояли на балконе, Владимирской улицей проехала коляска; в ней сидел Н.Ге, рядом с ним сидел молодой мужчина, по виду - художник. Оба они смотрели в сторону Васнецова и Нестерова. Однако коляска проехала - и никто из 4-х художников не поздоровался даже кивком головы. Нестеров пишет, что позже он не мог себе простить этого эпизода. А суть в том, что они были слишком разными, эти великие художники.

С.И. Шестопал, один из последних жителей нынешнего хутора Шевченкового, рассказывает, что когда-то он заведовал сельским клубом, размещавшимся в доме художника. Помнит, что на стенах был нарисован лес, что часть потолка была застеклена и оттуда лился свет (все правильно: в июне 1891 г. Николай Николаевич писал Толстому: «Проламываю окно в потолке в студии...»). Дед Сергея Ивановича, еще когда был молодым человеком, помогал Ге класть печи. «Однажды кирпич выпал их рук художника и ударил по пальцу дедовой ноги», - добавил, улыбаясь, Сергей Иванович.

А вообще-то время оказалось безжалостным к хутору Николая Николаевича. Остались только 2 могилы. Анна Петровна умерла на 3 года раньше мужа, и похоронили ее в саду. В последние дни весны 1894 г. не стало и Николая Николаевича. Умер он внезапно. Гостил в Нежине, у младшего сына; домой вернулся поздно вечером. Созвал родню, чтобы сесть за стол, а далее произошло то, о чем в одном из писем Ге написал так: «Пора домой, то есть умирать».

Когда я спросил женщину, хлопотавшую по хозяйству на одной из хуторских усадьб, где могила Ге, она кивнула куда-то в сторону: «Там, за хлевом». Оказалось, что за хлевом есть тропинка, ведущая в тихий, живописный уголок, который когда-то был краем сада художника. Сейчас здесь растут березы и ели. Брат Григорий, который также учился в Академии искусств, нарисовал это место.. Два бугорка земли, неподалеку - деревянная скамейка. Мне это сразу напомнило Ясную Поляну, скромную могилу Льва Николаевича... Но прошло время, и сейчас на хуторе Ге, среди пустых домов, стоит красивый памятник художнику, которого профессор Ю.Шевелев считал едва ли не центральной фигурой в украинском искусстве 2-й половины ХIХ в. Интересно, что несколько десятков картин Ге до 1934 г. хранились в фондах Всеукраинского исторического музея (сейчас Национальный худ. музей Украины), пока волевым решением не были переданы картинной галерее (сейчас - Киевский музей русского искусства). Там они и экспонируются. Шевелева интересовали украинские корни живописи Ге, - и он сделал очень интересные и убедительные типологические сопоставления поэзии Шевченко и евангельских сюжетов Ге.

«Религиозные полотна Ге - явление беспрецедентное в русском искусстве. Их истоки следует искать вне русского изобразительного искусства тех лет, а возможно, и вне восточноевропейской живописи». - резюмировал исследователь.

Центральная идея Шевелева заключается в том, что и Шевченко, и Ге - художники универсальной темы, и именно в ее трактовке между поэтом и художником оказалось много общего. Такой концептуальный подход, не что иное как интеллектуальное предложение Ю.Шевелева новым исследователям... На склоне жизни Н.Ге написал автопортрет, в котором отразилась его напряженность духовной жизни. Это автопортрет-итог. Похожий на библейского пророка художник оставался один на один с вечностью. Взгляд его широко раскрытых глаз «старика-ребенка» адресован каждому из нас...

Владимир Панченко, профессор, доктор фил. наук, вице-президент НаУКМА

http://www.day.kiev.ua/ru....laya-ge

http://www.peoples.ru/art/painter/nikolay_ge/

|

| |

| |