| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 23 Окт 2016, 20:21 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ЕЛЕНА ЛУКИНИЧНА МРОЗОВСКАЯ

(не позднее 1892 - 1941)

Выдающаяся отечественная «художница светописи», первый офиц. фотограф Санкт-Петербургской консерватории, основательница собственной художественно-фотографической мастерской.

По мере приближения XX в., вместе с ростом социального равноправия российских женщин, дававшего и более широкий доступ к образованию, растет и их вовлеченность в профессиональное творчество. Уже в начале XIX в., по сравнению с прошедшими столетиями, заметно увеличивается число женщин-художниц, женщин-поэтов, их имена всё чаще можно встретить среди различных худ. объединений того времени. На стыке веков появилась в России и первая женщина-фотограф – Е.Л. Мрозовская (урожденная Княжевич).

Начинала она как фотограф-любитель. В 1892 г. окончила курсы фотографии при Императорском русском тех. обществе (ИРТО), и затем, окончательно убедившись в том, что фотография – ее призвание, уехала в Париж, учиться у известного мастера фотоискусства Ф.Надара в его мастерской на бульваре Капуцинок. По возвращении в Санкт-Петербург, в 1893 г. открыла собственное фотоателье на Невском проспекте, рядом с Полицейским мостом. Первым крупным заказом фотографа принято считать съемки внутренних интерьеров Петербургской консерватории, архив которых до сих пор хранится при музее консерватории. Эти снимки считаются уникальными авторскими отпечатками, имеющими важное значение для всей истории отечественной фотографии в целом. Они датируются 1896 г., когда Елена находилась в самом начале своего творческого пути. Она была настолько предана фотоискусству, старательна и трудолюбива, что легко справилась со своей задачей и отлично сняла изящную обстановку консерватории в разных ракурсах.

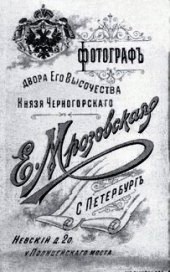

В том же году консерватория справляла свое новоселье в д. № 3 на Театральной пл. Запечатлеть новую обитель искусства и была приглашена Мрозовская. Тогда фотограф еще не имела никаких наград, титулов и регалий, поэтому на фирменном бланке под изображением в желто-серых тонах помимо фамилии мастера и адреса фотоателье, помещался лишь герб с двуглавым орлом.

Обычно начинающие фотографы для придания значимости своим работам печатали здесь традиционный комплект медалей с именами и изображениями основателей фотографического искусства: Л.Ж. Дагера, У.Г. Тальбота и Н.Ньепса. Вполне возможно, таким отступлением от общепринятой нормы, Елена Ильинична хотела обозначить, что всего будет добиваться только собственным трудом. Уже в 1897 г. ей присваивают почетное звание «фотограф Санкт-Петербургской консерватории», она становится членом Дамского фотографического кружка при Русском женском взаимно-благотворительном обществе в Петербурге. Впоследствии Мрозовской сделано множество фотографий выдающихся личностей, связанных с консерваторией, часть из которых до сих пор хранится в фондах учебного заведения. Она считала, что фотография должна запечатлеть образ модели, особенности характера человека. Вскоре пришло и более широкое признание. В том же году Мрозовская стала лауреатом Стокгольмской выставки, в 1898 г. - 5-й фотовыставки ИРТО, спустя 2 года - Всемирной выставки в Париже, в 1905 г. - Международной выставки в Льеже и в 1911 г. - первой выставки журнала «Фотографические новости» в Петербурге.

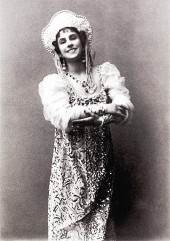

В.Ф. Комиссаржевская «Нора». 1903−1907. М.Кшесинская в «Русском танце»

В 1903 году Е.Мрозовскую, вместе с другими лучшими фотографами Санкт-Петербурга, пригласили в Зимний дворец снимать высокородных персон, принимавших участие в известном костюмированном балу, самом грандиозном празднике, устроенном двором Николая II. Сам бал, приуроченный к очередной годовщине дома Романовых, состоялся по окончании Рождественского поста, 13 февраля. Костюмы для праздника создавались заранее по спец. эскизам художника С.Соломко, с привлечением консультантов и стоили целые состояния. Несколько костюмов, в которые были одеты участники этих празднеств, сохранились в фондах «Эрмитажа».

Портрет графини М.Е. Орловой-Давыдовой, 1903

В одном из выпусков журнала «Фотолюбитель» за 1909 г. С.М. Прокудин-Горский в своей статье, посвященной Е.Мрозовской пишет:

«28-го декабря прошлого года профессиональный фотограф Е.Л.Мрозовская праздновала в Петербурге у себя в ателье 15-летний юбилей своей деятельности. Празднование прошло непринужденно весело в кругу артистов, художников и литераторов, в большинстве постоянных клиентов юбилярши. Мне довелось быть на этом празднике, как представителю V-го Отдела Императорского Русского Технического Общества, который уполномочил меня принести поздравления Е.Л. Мрозовской, как своему сочлену. Я был свидетелем простого, сердечного отношения к ней всех прибывших на праздник лиц и присутствовал на одном из редких юбилеев, где нет места скуке. Пользуюсь случаем, чтобы отметить, чего может женщина достигнуть собственными силами в фотографическом искусстве при любви к делу, таланте и упорном труде. Е.Мрозовская - в истинном смысле женщина-пионерка в среде выдающихся фотографов России и начала свою деятельность, как и многие, предаваясь занятию фотографией, как любитель. Узнав об открывшихся при И.Р. Техническом Обществе курсах по фотографии, она поступает на них, оканчивает в 1892 г. и, окончательно решив посвятить себя фотографическому искусству, едет в Париж к знаменитому Надару, у которого и довершает свое образование, как фотограф-художник. Само собою понятно, что такая школа, как работа под руководством Надара, судьбой многим не представляется, но утвердительно могу сказать, что ни Надар, ни всякая другая школа без собственной инициативы и таланта ничего поделать не могут. Мне достоверно известно, что Мрозовская в начале своего ученья не имела возможности швырять деньги и, следовательно, существование за границею не представляло из себя «partie de plaisir» (увеселительная прогулка), а скрашивалось исключительно возможностью получить худ. подготовку. При осмотре работ Е.Мрозовской, в изобилии украшающих ее ателье, внимание невольно останавливается на неуклонном стремлении почти в каждой съемке передать живое движение человека, что в некоторых случаях достигается с невероятной трудностью, жертвуя иногда технической стороной дела.

В основание ее работы положено достижение передачи живой действительности, которая, как и всякая правда, в любом воспроизведении ближе сердцу человека, чем превосходно выработанный негатив с изображением мертвого застывшего лица. Мне думается, что в основу работы каждого портретиста, и профессионала в особенности, должна непременно быть положена известная идейность исполнения, и в действительности оно так и есть, и таких фотографов совершенно правильно называют фотографами-художниками. Их очень немного, не только в России, но и во всем мире и к числу их принадлежит и Е.Л. Мрозовская, за которой имеется еще и та особенность, что из женщин она пионерка в этой отрасли искусства».

В 1913 г. фотоателье Мрозовской было преобразовано в «Женское русско-славянское художественно-фотографическое ателье «Елена», которое впоследствии должно было стать частью «Дома женского труда». К концу жизни полное звание Елены Лукиничны звучало так: «Фотограф Петербургской консерватории, Императорского русского муз. общества, двора Их королевского величества вел. князя Черногории и князя Болгарского». Такое звание подтверждает значимость творческой деятельности Е.Л. Мрозовской для развития фотографического искусства в России.

http://www.rosphoto.com/history/elena_mrozovskaya-1054

http://blog.leica-camera.ru/2013/03/07/13070/

http://diletant.media/blogs/62557/31005658/

|

| |

| |