| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 09 Дек 2016, 22:58 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

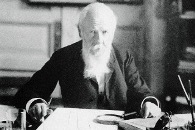

Статус: Offline | ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ СОЛНЦЕВ

(27.04. 1801 - 03.03. 1892)

«Карамзин русской живописи» – так оценивали Ф.Солнцева современники. он прошел путь от крепостного до потомственного дворянина, застал 4-х императоров и пережил многих вдохновленных его творчеством младших коллег. Кажется, сама фамилия предопределила выдающийся талант художника, реставратора, археолога ... Он родился в селе Верхне-Никульское Мологского уезда Ярославской губернии. Солнцевы числились крепостными графа А.И. Мусина-Пушкина – известного историка и собирателя старины.

Семья была для своего круга весьма нестандартной: мать, Елизавета Фроловна, знала грамоту, выучив тому и своих детей. Отец, Григорий Кондратьевич, отпущенный на вольный оброк, вскоре после рождения Федора уехал в Петербург, где работал кассиром при императорских театрах. Постижение азов чтения и письма будущему художнику давалось тяжело, тем более что старался он не особо. Настоящей его страстью было рисование: уже в 6-летнем возрасте Федя пытался писать пейзажи, но особенно любил рисовать различные старинные предметы и копировать лубочные картинки. Заметив дарование мальчика, граф Иван Алексеевич освободил Солнцевых от крепостной зависимости, что позволило Федору уехать к отцу в Петербург. В 1815 г. он поступил в Императорскую АХ и был определен на казенное содержание по классу портретной живописи. Его учителями стали С.Щукин, А.Егоров, А.Варнек. В 1824 г. Федор блестяще оканчивает учебу с аттестатом 1-й степени и Золотой медалью. Оставшись пансионером академии, он был зачислен в нее на службу по части археологической и этнографической. В пансионерские годы Федор активно занимается церковными росписями.

Молодой художник принимает участие в росписи петербургского храма Святых праведников Захарии и Елизаветы, пишет образ евангелиста Матфея в Казанском соборе. В 1827 г. для Троицкой церкви родного Верхне-Никульского создает несколько икон и эскизы росписи стен. В том же году он пишет свою итоговую пансионерскую работу, удостоенную Золотой медали первого достоинства, – «Спаситель с фарисеями по евангельской притче о монете». Совет академии предложил художнику заграничную поездку, но не в Италию, как обычно бывало, а в Пекин! Однако тот от нее отказался.

Село Верхне-Никульское. Крестьянское семейство перед обедом. Дипломная работа Ф.Г. Солнцева. 1824.

Еще во время учебы на работы Солнцева обратил внимание А.Оленин – президент АХ и по совместительству директор Императорской Публичной библиотеки.

Знакомство с Олениным, который становится его покровителем, круто изменило судьбу Федора Григорьевича. Знаток древностей, эрудит, стоявший у истоков русской худ. археологии, Алексей Николаевич привлекал художника к выполнению соответствующих заказов, способствуя его становлению как исторического живописца. Частый гость в доме Олениных, Солнцев встречался с И.Крыловым, В.Жуковским, Н.Гнедичем, А.Пушкиным, своим однокашником по академии К.Брюлловым и др. известными лицами того времени. Однажды в 1829 г. в кабинете Оленина произошел следующий эпизод: «Алексей Николаевич предложил мне нарисовать рязанские древности. Я принялся за работу. У меня нарисована была бляха, рисунок этот и лежал на столе. Однажды приехал к Алексею Николаевичу профессор перспективы М.Н. Воробьев. Заметив на столе бляху и приняв ее за настоящую, он хотел рукою сдвинуть ее, но, увидев свою ошибку, сказал: «Неужели это нарисовано!» По этому случаю Алексей Николаевич заметил: «Да, уж лучшей похвалы искусству нельзя сделать». – вспоминал Солнцев. И действительно: первая известность пришла к Федору Григорьевичу после публикации в 1831 г. его рисунков предметов из Рязанского клада, выполненных специально для исследования Оленина.

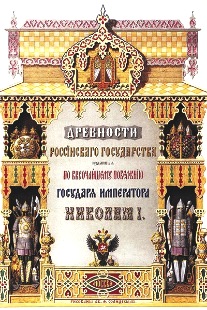

Уже в мае 1830 г. Солнцев принялся за следующий грандиозный по масштабу проект, идея которого принадлежала Оленину, – создание исторического атласа, в который бы вошли рисунки российских древностей. Федор Григорьевич участвовал в многочисленных экспедициях по старинным русским городам, церквям и монастырям, целью которых была фиксация культурно-исторических памятников, старинных предметов, традиционных костюмов. Немало времени художник отводил работе с рукописями. В Москве его работе содействовал митрополит Филарет (Дроздов). Рисуя с натуры древности, Солнцев не просто копировал, но по сохранившимся документам старательно проверял время создания предмета или храма. В ходе этой работы им был сделан ряд хронологических открытий. При этом следует учитывать, что в то время еще не было ни четкого представления об отечественной древности, ни безусловного осознания ее ценности, а потому значимость работы была очевидна далеко не всем, и художника нередко поджидали всевозможные казусы. Например, в некоторых местах его принимали за ревизора и часто прятали (а в ряде случаев даже уничтожали!) имевшиеся описи предметов старины. Так что Федору Григорьевичу нередко приходилось скрывать свои истинные намерения и играть роль странствующего богомольца. Менее чем за 20 лет, начиная с 1830 г., Солнцевым было создано более 3 тыс. высокоточных эскизов. Работу мастера по выявлению и зарисовкам предметов старины сначала патронировал А.Оленин, а после его смерти – лично император Николай Павлович.

В 1836-м, благодаря работе над эскизами и присвоению звания академика за картину «Свидание князя Святослава Игоревича с греческим императором Иоанном Цимисхием на Дунае в 971 г.», Солнцев приобретает широкую известность как один из талантливейших мастеров своего времени и непревзойденный знаток худ. древностей. С тех пор и до конца жизни он был обеспечен массой самых престижных заказов.

«Охранитель древностей русских» – так после его смерти назвал Николая I известный археолог и архитектор-реставратор А. Мартынов. Не случайно, что именно Федор Григорьевич становится не просто одним из любимых художников императора, но, по сути, его фаворитом. Фактически он выступил главным проводников правительственной политики в сфере культуры, отмеченной повышенным интересом к византийскому и древнерусскому наследию. Одним из плодов данной политики, отражавшей триаду графа Уварова («православие, самодержавие, народность»), стало издание результатов художественно-археологической деятельности Солнцева – «Древности Российского государства». Издание включало в себя 508 хромолитографий, сделанных по рисункам Федора Григорьевича, и пояснительные статьи.

В 1836–1837 гг. по рисункам Солнцева в Кремле были возобновлены Грановитая палата, царские терема и дворцовые храмы. Николай I, поблагодарив его за проделанную работу, представил художника императрице; а в другой раз, взяв того под руку, прогуливался с ним по реставрируемым помещениям, Солнцев же рассказывал монарху о той или иной интересовавшей его вещи. В 1837–1839 гг. по эскизам художника был изготовлен роскошный кремлевский сервиз, предназначавшийся для торжественных императорских обедов.

Тарелка из кремлевского сервиза. 1837–1839.

В 1838–1849 гг. для возведенного по проекту К.Тона Большого Кремлевского дворца Солнцев, назначенный главным художником, спроектировал паркеты и парадные двери орденских залов (Георгиевского, Александровского и Екатерининского), лепнину потолков, люстры, камины, шпалеры, ковры, шторы, сервизы. На рубеже 1840–1850-х годов Федор Григорьевич руководит худ. работами в новом здании Оружейной палаты, также созданном по проекту Тона. В 1846–1848 гг. по случаю бракосочетания вел. князя Константина Николаевича ему было поручено сделать рисунки для различной утвари: золотых, серебряных и бронзовых изделий, фарфора и хрусталя в русском стиле, что для того времени было весьма необычно. С конца 1830 гг. и вплоть до своей кончины художник также пишет иконы, разрабатывает эскизы окладов, крестов, иконостасов и росписей многочисленных храмов: свт. Митрофана Воронежского на Митрофаньевском кладбище Санкт-Петербурга, Рождества Христова на Рождественской ул., Вознесения Господня в Вознесенском проезде, Исаакиевского собора, Троицкого собора Александро-Невской лавры. Помимо этого Федор Григорьевич занимался также и реставрацией.

Храм свт. Митрофана Воронежского (1839–1847) на Митрофаньевском кладбище Санкт-Петербурга (утрачен). Фото 1900-х годов

Ф.Солнцев принял участие во всех реставрациях памятников средневековой живописи, начатых по инициативе Николая I в 1840-х годах. Так, в 1842 г. он восстанавливал стенопись новгородского Знаменского собора. В 1843-м им были открыты знаменитые фрески и мозаики Софии Киевской и Успенского собора Киево-Печерской лавры. Протоиерей И.Скворцов вспоминал: «Когда в алтаре придела прп. Антония и Феодосия после случайного опадения штукатурки оказались следы фресковых изображений, бывший по некоторому делу в Киеве академик Ф.Г. Солнцев возымел мысль о существовании подобных изображений по всему Ярославову храму. Мысль эта и подтвердилась, доложено было Государю Императору, и Его Величество изволил указать священному Синоду изыскать средства как для открытия, так и возобновления древних фресок на всех стенах и столпах Киево-Софийского собора, согласно с Высочайшей волей, часть живописная вся поручена главному надзору академика Солнцева».

В 1844-м под руководством художника была начата расчистка фресок и их последующая «заправка», отмеченные рядом конфликтов: между Солнцевым и киевским митрополитом, митрополитом и подрядчиками, подрядчиками и Солнцевым. Так, еще до начала работ митрополит Филарет (Амфитеатров) выступил вообще против каких-либо попыток раскрытия старой живописи, поскольку считал, что это укрепит позиции раскольников, однако, поскольку за Федором Григорьевичем стоял административный ресурс в лице самого императора, владыке пришлось отступить. Художником были также открыты фрески Успенского и Дмитровского соборов во Владимире, а также церкви Покрова на Нерли. Именно Солнцев был и их первым реставратором.

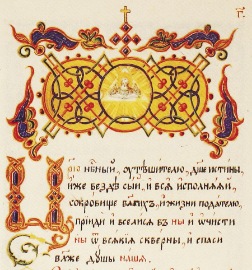

Весомую лепту художник внес и в искусство традиционной рукописной книги. Более того, именно работы Солнцева вновь возродили интерес к данному жанру среди профессиональных художников. Книгописное наследие мастера насчитывает не менее 14 высокохудожественных манускриптов. В отличие от современных ему старообрядческих книгописцев, копировавших позднесредневековые и отчасти барочные образцы, Федор Григорьевич объединял в своих работах средневековые мотивы с элементами западноевропейского академизма. Выдающимся его творением является лицевая книга «Праздники в Доме Православного Царя Русского», хранящаяся в Отделе рукописей РГБ. Манускрипт, созданный Солнцевым в 1850 г., – уникальный памятник славянорусской книгописной культуры XIX в. Это сборник роскошно оформленных молитв и фрагментов церковных служб, приуроченных к семейным торжествам императора Николая I и его ближайших родственников. Среди книгописных работ Федора Григорьевича выделяется и «Молитвослов с Месяцесловом», написанный в 1850-х годах для княгини Марии, жены князя Д. Волконского.

Мария была дочерью крупного мецената и ценителя искусств, статс-секретаря Александра I П.А. Кикина, одного из основателей Общества поощрения художеств. Княгиня и сама была не чужда искусству – прекрасно рисовала орнаменты и архитектурные украшения, особенно в старинном русском стиле. Вокруг нее даже сложился своеобразный худ. кружок. Так, в создании рукописи «Молитвенника», выполненной на пергамене, помимо Солнцева и самой заказчицы принимали участие известный художник П.Басин и еще несколько друзей княгини.

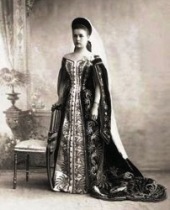

Все листы манускрипта были украшены миниатюрами и орнаментами. Расположенный в конце книги месяцеслов заслуживает особого внимания: лишь употребив увеличительное стекло, можно по достоинству оценить всю тонкость и изящество образов ежедневных святых. Написанный для личного пользования М.Волконской «Молитвослов» бережно хранился в ее семье и на момент октябрьских событий принадлежал внучке княгини, графине С.И. Граббе – дочери директора Эрмитажа обер-гофмейстера И.Всеволожского и супруге генерала М.Граббе. Сегодня эта книга также находится в Отделе рукописей РГБ.

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 10 Дек 2016, 12:01 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline |

София Ивановна Граббе

В 1854 г. Федор Григорьевич пишет уникальное по красоте Евангелие от Иоанна – заказ княгини Л.Н. Меншиковой

над которым вместе с Солнцевым трудились художники Г. Гагарин (троюродный брат Меншиковой)

и Луиджи Премацци а также анонимные французские мастера. В 1887 г., после смерти Меншиковой, манускрипт, согласно завещанию княгини, был передан в Отдел рукописей Императорской Публичной библиотеки (сегодня РНБ). Солнцевым были также созданы: «Молитвослов» для императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I; «Молитвослов» для вел. княгини Марии Александровны (будущей императрицы); молитвенники ангелам-хранителям для великих княжон Марии Николаевны, Ольги Николаевны и для вел. княгини Марии Александровны; «Жития избранных святых»; «Житие Сергия Радонежского»; «Служба св. Марии Магдалине»; «Русские святые, предстатели перед Богом за царя и святую Русь»; «Знаменательные дни в Доме Императора Александра III»; «Знаменательные дни в семье М.И. Семевского».

Большой заслугой Федора Григорьевича в сфере книгописного искусства являются и его многочисленные работы по копированию старинных заставок, орнаментов и инициалов. Не менее яркий след он оставил и в истории печатной книги. В 1885 г. с его иллюстрациями (400 рис.) вышло подготовленное архиепископом Черниговским Филаретом (Гумилевским) издание «Жития святых, чтимых Православной Церковью». Кроме того, художник проиллюстрировал книги «Изъяснение на Литургию» Ивана Дмитриевского и «Размышления о Божественной Литургии» Н.В. Гоголя. С 1844 г. Солнцев преподает иконописание в Санкт-Петербургской Духовной семинарии. В 1852-м становится членом Императорского Русского археологического общества, а в 1859-м – Императорской Археологической комиссии, способствуя становлению российской археологии как самостоятельной науки. С 1858 г. ему поручен надзор за учениками академии из бывших гос. крестьян. 5 лет спустя Императорская АХ избирает его в почетные вольные общники.

В 1876 г. академик Солнцев «в уважение отличных познаний в искусстве» был возведен в звание профессора. Ему была вручена Большая золотая медаль, на одной стороне которой был портрет Федора Григорьевича, а на другой – дарственная надпись «в память 50-летней археологической его деятельности». Во время празднования издатель авторитетного в те годы исторического журнала «Русская старина» М.Семевский произнес: «Рисунки Солнцева в научном и худ. отношениях – живописная летопись Древней Руси, источник возрождения отечественного стиля. И если Карамзин в летописях и других археографических памятниках нашего Отечества обрел живые краски для слога своей истории; если Пушкин в народных сказках нашел живую свежую струю, которой он обновил язык отечественной поэзии; то художник Солнцев произведениями своими пробудил в русских художниках чувство народного самосознания и уважения к образам, завещанным нам предками».

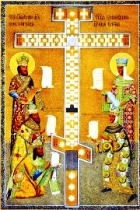

Изображение Креста с предстоящими св. царем Константином, св. царицей Еленой, царем Алексеем Михайловичем, царицей Марией Ильиничной и патриархом Никоном. Хромолитография Ф.Дрегера по рисунку Ф.Г. Солнцева. 1851.

10 лет спустя, в 1886-м, в честь 50-летия присвоения звания академика, Федор Григорьевич получил чин действительного статского советника. За свою жизнь он был награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 3-й степени. Кроме того, Солнцеву неоднократно жаловали бриллиантовые перстни, золотые медали, выплачивались крупные премии. С детства впитав в себя размеренный деревенский быт и сопутствующую ему любовь к старине, Федор Григорьевич соединил в своем творчестве сакральные начала традиционной культуры и светские черты академического образования. Все это он старался передать и своим подопечным. Среди учеников Солнцева выделялся известный впоследствии своими работами на историческую тематику А.Рябушкин.

Состоятельным человеком Солнцев стал уже в молодости, но продолжал вести скромную и строгую жизнь, полную непрестанных трудов, отличался унаследованной от деревенских предков набожностью. Художник нередко посещал службы даже в обычные дни и всегда подавал нищим, которые буквально каждое утро осаждали его особняк на Песках: выстроившись в шеренгу, они ожидали хозяина, дававшего им по гривеннику. Сохраняя завидную работоспособность вплоть до последнего дня, академик живописи, действительный статский советник Солнцев скончался в Санкт-Петербурге 3и был погребен на Волковом (ныне Волковском) кладбище.

После смерти Федора Григорьевича, несмотря на неизменную популярность русско-византийского стиля, его фигура довольно быстро забылась. Тем более наследие художника не нашло понимания в среде пришедших к власти после октября 1917 г. Однако семена, посеянные Солнцевым на ниве худ. ремесла, дали обильные и прекрасные всходы. На работах мастера взрастало творчество В.Васнецова, М.Нестерова, Е.Бём, ювелира К.Фаберже, архитекторов Ф.Горностаева, А.Щусева и мн. др. представителей русского искусства 2-й половины XIX – начала XX в. Сегодня труды Федора Григорьевича хранятся в РГБ и РНБ, в Библиотеке Конгресса США, в музее-заповеднике «Московский Кремль»... С апреля 2004 г. в поселке Борок Некоузского района Ярославской обл. функционирует музей, посвященный жизни и творчеству выдающегося мастера – живописного летописца русской истории.

Алексей Гудков

10. 2016. журнал "Русский мир"

http://www.museum.ru/M3169

http://russkiymir.ru/media/magazines/article/215569/

|

| |

| |