| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 12 Сен 2018, 11:00 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА КУЗМИНСКАЯ

(29.10. 1829 - 24.12. 1925)

Русская писательница, мемуаристка.

Главная героиня романа «Война и мир» предстает перед читателем сначала влюбчивой девочкой-подростком, затем девушкой, склонной к опрометчивым поступкам, а в конце - любящей матерью и добрым другом своего мужа. По признанию Л.Н. Толстого в реальной жизни прототипом Наташи Ростовой была Т.А. Берс, свояченица писателя - мл. сестра его жены Софьи.

Семья гоф-медика А.Е. Берса имела дачу рядом с Ясной поляной, дружила с Толстыми, и Лев Николаевич с братьями часто бывал у Берсов в гостях. Из 3-х сестёр Берс – Лизы, Сони и Тани – Толстой особо выделял Соню, свою будущую жену, чем вызывал удивление брата Сергея, отдававшего предпочтение более яркой и интересной Тане.

Сестры Берс: слева направо: Соня, Таня и Лиза. Тане здесь 13 лет

Сам Толстой писал, что «взял Таню, перетолок её с Соней, и вышла Наташа».

И если от Сони героине досталось не так много, то Танин вклад в образ Наташи трудно переоценить. Она не была красавицей, как и юная Наташа, но именно ей были присущи естественность манер, ошибки во французском, страстное желание любви и счастья. Татьяна постоянно участвовала в дом. литературно-музыкальных вечерах - у неё был необычный, сильный и красивый голос. На одном из таких вечеров Лев Николаевич загадал, что если Татьяна возьмет чисто одну очень высокую ноту, то он решится сделать предложение её сестре. Так всё и вышло... Татьяна пела и влюблялась; сначала по-соседски, а потом и по-родственному сопровождала Толстого в его конных прогулках и на охоте, позже помогала переписывать главы романа «Война и мир», в то время как её судьба ложилась на страницы. «Я тебя всю записываю!» – говорил писатель девушке.

Татьяна Берс в 16 лет

Первым кавалером Татьяны стал её двоюродный брат А.Кузминский. Этот человек много претерпел страданий от своей возлюбленной, а наградой ему за верность были только вполне офиц. письма, проходившие строгую цензуру у старшей из сестер Берс - Лизы. Впрочем, однажды влюбленные (Тане было 14, Александру - 17) позволили себе поцеловаться, но тут же решили, что больше ничего такого делать не станут. А когда Танечке исполнилось 16, она уговорила отца взять ее с собой в Петербург. Там она потеряла голову от любви к столичному щёголю Анатолю Шостаку. В свою очередь, Толстой взревновал Шостака к свояченице, да так, что впоследствии вывел его в «Войне и мире» под именем Анатоля Курагина – «беспокойного дурака», пустого волокиты и безоглядного кутилы. Поскольку у Татьяны и Льва Николаевича были очень доверительные отношения, она рассказывала писателю о своих чувствах, а тот ругал её за ветреность и просил не попускать себя. Шостак зачастил на дачу к Берсам и однажды, на конной прогулке, воспользовавшись тем, что у Татьяны ослабла подпруга и она отстала, признался ей в любви. За этим последовал скандал. Анатолю пришлось уехать, и это увлечение, как потом призналась Татьяна Андреевна, ослабло. Что касается Толстого, то он, выпытав подробности Татьяниных ощущений в момент любовного объяснения, тщательно их записал, и впоследствии она увидела свои откровения на страницах романа. "Я и не подозревала тогда цели его вопросов и была с ним откровенна", - писала она в мемуарах.

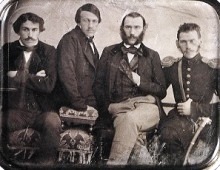

Братья Толстые. Слева направо: Николай, Сергей, Дмитрий и Лев

Потом у Татьяны было долгое чувство к брату Льва Сергею. Весной 1863 г. Сергей Николаевич сделал 17-летней Тане предложение. Свадьбу отложили на год из-за молодости невесты, а когда в назначенный срок жених приехал в Ясную Поляну, случился скандал. Выяснилось, что Сергей уже много лет сожительствовал с цыганкой Марьей Михайловной и прижил с нею целый выводок детей. И вот теперь жених засомневался: как воспримет его брак гордая цыганка? Сомнения Сергея Николаевича не могли не обидеть невесту. Таня вернулась к родителям в Москву, где так сильно переживала неудавшуюся свадьбу, что даже пыталась отравиться. От неосторожной смерти ее спас А.Кузминский, очень вовремя явившийся с визитом.

С тех пор он не оставлял Татьяну. В 1867 г. они поженились, и в этот момент пути Берс и Ростовой разошлись. Татьяна нашла себя в браке, хотя так и не стала идеальной женой и матерью, какой выведена в эпилоге романа «Война и мир» Н.Ростова. Многое говорит о том, что её чувства к Сергею Николаевичу остыли не скоро. До конца жизни она оставалась человеком, самостоятельным в суждениях и поступках, готовым отстаивать своё мнение и своё яркое «я».

Лит. творчеством Кузминская стала заниматься в 1880-е годы под влиянием Толстого, правившего рукописи еë рассказов. В 1885 г. она написала несколько автобиографических повестей, вошедших в сборник «Воспоминания прошлого». В 1886 г. впервые были опубликованы ее рассказы, посвященные крестьянской жизни «Бабья доля», «Бешеный волк». С 1908 г. печатались воспоминания писательницы о Толстом и его семье. В последние годы работала над книгой мемуаров «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», наиболее полном лит. источнике о творческой и дом. жизни Толстого, охватывающем период с 1846 по 1868 год. Мемуары были написаны задушевно, тепло и выразительно, хорошим лит. языком.

Будучи в преклонном возрасте, Татьяна Андреевна, подводя итоги жизни, писала: «Какая счастливая звезда загорелась надо мной, или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич? Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет. Я была свидетельницей всех ступеней переживаний этого великого человека, как и он был руководителем и судьей всех моих молодых безумств, а позднее - другом и советчиком».

Флигель Кузминских

Скончалась Татьяна Андреевна в возрасте 79 лет. Похоронена недалеко от Ясной Поляны, в д. Кочаки (ныне Щёкинского района Тульской обл.), рядом с могилой своей старшей сестры С.А. Толстой.

http://voinaimir.com/news/330751/

http://btula.ru/bf_602.html

ЗА ЦЫГАНСКОЙ ЗВЕЗДОЙ

Т.Берс не была общепризнанной красавицей. Ее некрасивое, но живое и обаятельное лицо, притягивало к себе взгляды и не оставляло равнодушным никого. Она была весела, игрива и кокетлива, прекрасно пела и,наверное, в нее невозможно было не влюбиться. Но первая любовь Тани не составила счастья ее жизни...

Сергей был старше Льва всего на 2 года: он родился в 1826 г., но для Левушки он в течение долгих лет был идеалом человека и мужчины. Он как будто на самом деле собрал в себе все возможные достоинства. Лев с детства был эдаким задумчивым и рассудительным увальнем, много думал о жизни и иногда странно формулировал свои мысли. Особой внешней привлекательностью не блистал. Сергей же с детства отличался необычайной красотой - очень яркой, цыганской. Все ему давалось легко. Жизнь казалась бескрайним морем, по волнам которого можно было бесконечно и весело плыть. Больше всего он любил развлечения: веселые компании, посиделки до утра и, конечно, цыган. В то время их музыка и танцы, поездки в табор играли для представителей аристократии примерно ту же роль, что сегодня играют визиты в ночные клубы.

Молодые графы, повзрослев, унаследовали огромное состояние: каждый получил по имению. Лев обосновался в Ясной Поляне, Сергей - в Пирогове, что было в 30 км. от дома младшего брата. Братья очень дружили и были всегда чрезвычайно откровенны друг с другом. Сергей очень обрадовался, когда узнал, что Лев с явно серьезными намерениями ухаживает за Софьей, средней дочерью врача А.Берса. Он также стал вхож в гостеприимный дом, где жили молодые и веселые сестры. Обоим братьям было уже за 30. И если у Льва дело явно шло к женитьбе на Соне, то все окружающие недоумевали, почему 36-летний Сергей до сих пор живет бобылем и не пытается свить уютное семейное гнездышко.

В свете очень обрадовались, заметив явный интерес Толстого-старшего к очаровательной Тане Берс. Лев также смотрел на 16-летнюю девушку восторженным взглядом. В его голове уже зрел замысел «Войны и мира». И тут дело явно катилось к свадьбе. Таня порхала от счастья и пела, как птица, она и думать забыла о безнадежно влюбленном в нее кузене. Куда этому 18-летнему юнцу до опытного светского кавалера графа Толстого! Как же была рада Софья Андреевна! Ей казалось замечательной идея свадьбы двух сестер и двух братьев! Но существовала проблема, о которой не знали ни Соня, ни Таня. Зато о ней отлично были осведомлены оба брата Толстые. Сергей много счастливых и бурных ночей своей молодости провел в цыганском таборе, наслаждаясь яркими нарядами, пением и танцами этого кочевого народа. В 20 лет, в одну из таких ночей, он услышал, как пела цыганка Маша Шишкина. Все, кого она очаровала своим пением, позже вспоминали, что ее голос трогал самые сокровенные струны сердца, заставлял плакать даже душевно стойких и нечувствительных людей.

Как выглядела Маша? Сохранились ее фото, сделанные уже в старости, на них не видно никаких следов красоты. Впрочем, и те, кто знал ее в молодые годы, говорили: Шишкина не была особо красива. Ее прелесть проявлялась именно в те минуты, когда она пела и танцевала. У нее были нежные руки и какая-то особая грация. Сергей совсем потерял голову. Он хотел быть только с голосистой цыганкой. Таборные соплеменники Маши не особо рвались отдавать ее в руки сходившего с ума от любви графа, ведь цыгане не любят дарить своих женщин гаджо (так они называют мужчин не цыган). Ополоумевший от страсти Сергей решил выкупить Машу из табора. Он бросал мешки с золотыми монетами к ее ногам, пока они не достигли ее пояса. Цыгане отдали Машу, отдали не за Сергея, а Сергею. В те время дворянская мораль диктовала представителям высшего сословия свои правила: иметь связь можно было с кем угодно, а вот жениться следовало на женщинах своего сословия.

Маша переехала в Пирогово. К моменту встречи Сергея с Т.Берс цыганка родила ему 10-х детей, лишь трое из которых не умерли в младенчестве. И ждала 11-го ребенка. В принципе, общество вряд ли бы осудило графа, если бы Татьяна стала законной хозяйкой его поместья, а Машу с детьми он бы выставил из дома... Маша рыдала и молилась. Сергей - в общем, неплохой человек - не знал, как ему поступить: полагаться на совесть или на правила того круга, к которому он принадлежал. Он отложил свадьбу на год, мотивируя свое решение слишком молодым возрастом невесты. Татьяна, ни о чем не подозревая, согласилась: через год - так через год. В конце концов, у нее вся жизнь была впереди. Но поведение Сергея становилось страннее с каждым днем. Он порой исчезал чуть ли не на неделю, как будто специально избегая общения с Таней. Юная неопытная девушка не знала, что и думать. Софья успокаивала Татьяну, утверждая: Сергей - человек страстей, ему трудно привыкнуть к стабильным любовным отношениям. Он, мол, остепенится после женитьбы. Танечка верила, ждала, плакала. И тут Лев Николаевич решил взять ситуацию в свои руки. Умный и мудрый человек, он понял, что Сергей мучает девушку. Он вызвал Таню к себе в кабинет и сообщил ей всю правду о незаконной семье брата.

Софья после этого не разговаривала со Львом 2 недели. Дело в том, что жена будущего великого писателя была человеком своего круга и своей эпохи. Она не была ни злой, ни жестокой, но ей было невдомек, почему свободный мужчина - а согласно понятиям людей ее круга, у Сергея Николаевича не имелось препятствий к вступлению в законный брак, - не может обвенчаться с ее сестрой. Лев был гораздо более независим от нравов круга, к которому принадлежал. Именно эта черта его характера продиктовала решение поговорить с Таней начистоту. Впрочем, многие осуждали Сергея тоже, но считали, что брат не должен был его выдавать. Пусть бы все само собой как-то решилось. Зачем вмешиваться в чужие отношения?

Таня пришла в ужас и тут же разорвала помолвку. Сергей Николаевич, как ни странно, почувствовал облегчение: он устал скрывать от юной невесты свое истинное семейное положение. Вскоре он обвенчался с Машей - она стала графиней Толстой. Следующий год Татьяна провела в слезах. Родные и близкие серьезно опасались за ее здоровье и рассудок. Эта грустная история не отняла у Берс голоса. Вспоминали, с какой болью она исполняла свои любимые романсы. На одном из дом. концертов присутствовал А.Фет. Спустя годы он написал стихотворение, ставшее одним из лучших в русской лирической поэзии, и которое явно навеяно пением Татьяны:

Ты пела до зари, в слезах изнемогая,

Что ты одна-любовь, что нет любви иной,

И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,

Тебя любить, обнять и плакать над тобой.

Время залечило раны. В 1867 г. 21-летняя Татьяна вышла замуж за своего кузена А.Кузминского. У супругов родилось 8 детей. Сергей, хоть и утверждал, что не испытывает к ней больше никаких чувств, кроме дружеских, так и не смог залечить эту рану. Он скончался в возрасте 78 лет, ощущая себя старым и потерянным. Татьяна Андреевна пережила его на 21 год - она умерла в Ясной Поляне. Наверное, мир бы забыл об этой грустной истории любви, если бы она не стала прототипом Наташи Ростовой, а разорванная помолвка не превратилась бы в «Войне и мире» в эпизод с неудачным похищением Наташи.

Мария Конюкова

http://zagadki-istorii.ru/lubov-89.html

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 18 Сен 2018, 10:11 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline |

Воспоминания В.Ф. Булгакова, секретаря Л.Н. Толстого в 1910 г. написаны в 1946-1961 гг. Этот объёмный труд (26 частей) публикуется впервые. В нём прослежен весь жизненный путь литератора, включая описание его детства в Сибири, учебы в Московском университете, жизни в Ясной Поляне в последний год жизни Толстого, работы хранителем Толстовского музея, общения с семьёй великого писателя и его последователями, высылки из Советской России на "философском пароходе" в 1922 г., жизни в эмиграции, создании им Русского музея в Праге, пребывании в гитлеровских концлагерях, возвращении в 1948 г. в СССР и работы в Музее Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

В настоящем издании печатается 5 избранных частей, имеющих отношение к Толстому и охватывающих события 1910 г. и последующих лет перед высылкой В.Ф. Булгакова за границу.

Читать всю книгу по ссылке: http://tolstoy-lit.ru/tolstoy....dex.htm

Глава 5

Наташа Ростова в старости

В августе 1914 г. приехали погостить в Ясной Поляне свояк Л.Н. Толстого первоприсутствующий сенатор А.М. Кузминский и его жена Татьяна Андреевна, рожденная Берс, родная сестра Софьи Андреевны. Сенатора я видел в первый раз. В 1910 г. он не посещал Ясной Поляны. В самом начале этого года между ним и Львом Николаевичем произошла размолвка. Толстой попросил Кузминского вступиться за одного из своих единомышленников (Молочникова), подвергшегося преследованию за распространение его сочинений, а тот ответил Льву Николаевичу холодным и учтивым письмом в том смысле, что, дескать, дело получило законное направление и он не находит возможным в него вмешаться.

Толстой редко сердился, но на этот раз он почему-то - может потому, что принимал в судьбе Молочникова, усердного и интересного своего корреспондента, особое участие - крепко рассердился, вознегодовал на Кузминского, поступок которого показался ему чуть ли не подлым. Письмо Александра Михайловича отрезало его от Льва Николаевича. С тех пор писатель не мог слышать равнодушно о Кузминском, холодном, расчетливом петербургском бюрократе, и всем стало ясно, что новая встреча обоих стариков стала невозможной.

В 1914 г. Кузминский, бывший на 15 лет моложе Толстого, и сам превратился уже в дряхлого старика, к тому же, у него болела нога, и он мог передвигаться только очень медленно. Идя однажды со мною от большого дома к своему флигелю, он заметил: "Вам, как молодому человеку, наверное, непонятно, как это можно быть таким дряхлым стариком, как я, и так медленно волочить ноги. Представьте себе, что когда я был молод и видел старика, то я именно так же рассуждал! И при этом не верил и представить себе не мог, чтобы и я сам мог дожить до такого беспомощного состояния, мог потерять способность передвигаться быстро и непринужденно".

Я слушал Кузминского, косился на его согбенную, хоть и длинную и представительную фигуру и действительно не верил ни ему, ни себе, что я могу когда-то в будущем оказаться в подобном состоянии. Существенную поправку к моему неверию время уже сделало...

Держал себя Кузминский достойно: со всеми был прост и любезен. Мне был любопытен его отзыв о Черткове: Это - деспот, настоящий деспот! Если бы он был на престоле, это было бы несчастье для народа!..

Увы, и занимавший тогда престол не деспот мало принес счастья народу...

Татьяну Андреевну я знавал и раньше, при жизни Льва Николаевича, но очень мало. Один или два раза она показывалась в Ясной Поляне на самое короткое время. Довольно высокая и стройная, хотя и с немного отвисшим, как у Софьи Андреевны, животом, она была образцовой светской дамой с самоуверенными и властными манерами. Совершенно белые волосы и продолговатое румяное лицо. Характерно растянутые губы. Брови приподняты, глаза - смелые и заносчиво-выжидающие: «угодишь - любезно улыбнусь, не угодишь - поражу презрением». Голос - громкий, манера говорить - авторитетная, вернее, своевольная: раз я так говорю, то значит - так и есть, а что думаете вы и что скажут другие, это мне совершенно все равно. Входит плавно и победоносно, с давно изученной и ставшей поэтому естественной и неотторжимой миной - ни к чему не обязывающего благоволения, с готовностью расточать направо и налево такие же, ни к чему не обязывающие любезные улыбки. Руки - подвижные, изящные, в совершенстве - годами светской учебы - вымуштрованные: уж о такой даме никак не скажешь, что она не знает, куда девать руки. Напротив, руки ей служат к украшению и на пользу, как один из совершеннейших инструментов светского обхождения и очарования...

Я видел Толстого и Берс вместе и могу отметить, что Лев Николаевич с исключительной внимательностью относился к своей свояченице. В ее присутствии он, хоть и глубокий старик, даже как-то по-особому веселел. Видно было, что она, всем своеобразием своим и своей манерой - привлекала, забавляла и занимала его. И даже когда Татьяна Андреевна чертыхалась (а она это очень любила), Толстой как-то особо мягко и добродушно останавливал ее: дескать, другому бы не простил, а тебе прощаю... Весь свет, - а не весь свет, так все историки литературы, - уже с несомненностью знают, что он писал с Татьяны Андреевны Наташу Ростову. То, что он когда-то, в молодости, рассказывал, что будто бы «перетолок» Соню и Таню, чтобы получить Наташу, была, сдается мне, у правдивого Льва Николаевича неправда, допускавшаяся им в угоду жене. Им лестно было считать себя прототипом Наташи, но право на это имела только Таня. В самом деле, как это при желании совсем не трудно установить по наличным историко-литературным материалам, все в облике и истории жизни Т.А. Берс свидетельствует о том, что именно с нее была списана Наташа, и нет ничего ни в характере, ни в жизни Софьи Андреевны, что бы подтверждало то же самое по отношению к ней. Характеры и индивидуальности сестер, как и течение их молодости, были совершенно различны. И Наташа близка именно к Татьяне. Софью Андреевну мы уже знаем. Какова же была ее младшая сестра, и именно в мое время?

Очень экспансивна. Своевольна. Раз зародившееся в душе чувство проявляла и выражала бурно и сразу. Ценила поэзию, музыку и и сама была полна если не поэзии, то блеска, и чудесно пела. Старая, 70-летняя старуха пела? Да, да, Татьяна Андреевна пела не только в молодости, вдохновив Толстого на одну из лучших глав «Войны и мира», но и в глубокой старости. Голос ее - сопрано - дребезжал и срывался, но все еще сохранял прелестный, густо окрашенный, ласкающий слух тембр. Мне случилось однажды исполнять с престарелой «Наташей Ростовой» дуэт Глинки «Не искушай меня без нужды». И я, молодой, пел холодно (я не любил тогда петь), а она, старуха, вся трепетала. Да, когда Татьяна Андреевна пела, было видно, что она, как и героиня «Войны и мира», забывает весь мир. Покоряла ли она при этом, как Наташа? Покоряла, во всяком случае, тогда, когда исполняла романс Чайковского, написанный на посвященные ей слова Фета...

В изумительных стихах этих говорится ни о ком ином, как именно о Татьяне Андреевне. Это именно она пела «в гостиной без огней», пела «до зари, в слезах изнемогая», а дверь в сад была открыта, и лунные лучи ложились у ног певицы и слушателей. Когда все участники божественного, патетического вечера расходились, то жена Фета, некрасивая и ничем не выдающаяся Марья Петровна шепнула певице: Ну, знаете, этот вечер для Афанасия Афанасиевича даром не пройдет! Увидите, что он что-нибудь напишет!..

А на другое утро поэт вручил Татьяне Андреевне свое очаровательное стихотворение, точнее - первую половину его, потому что последние две строфы приписаны были позднее. Таким образом, не только прелестная музыка и такие же стихи, но и незабываемые воспоминания молодости вдохновляли Берс при исполнении романса Чайковского. Ее настроение не могло не заражать и слушателя. Прощались и дребезжанье, и срывы голоса, и все недостатки исполнения - оставалась вечно юная поэзия...

Известно, что ряд эпизодов молодой жизни Тани Берс прямо внесен Толстым в «Войну и мир». Об этом рассказала сама Татьяна Андреевна в своих чудесно набросанных, живых и увлекательных воспоминаниях, изданных у братьев Сабашниковых в Москве. Еще пунктуальнее, с постоянным привлечением соответствующих цитат из эпопеи Толстого, рассказано об этом в воспоминаниях В.В. Нагорновой, опубликованных в ряде номеров еженедельного приложения к суворинскому «Новому времени». Там же и в том же порядке печатались в предвоенные годы воспоминания Араповой, рожденной Ланской, о своей матери Наталии Николаевне, рожденной Гончаровой, а по первому мужу Пушкиной, бывшей жене национального русского поэта.

Воспоминания Нагорновой писались при мне. Они, конечно, созданы ею не самостоятельно. Рукою совершенно не литературной, доброй и простоватой, как ребенок, старушки водила рука самой кандидатки на вечное место в истории русской литературы - рука прототипа Наташи Ростовой Т.А. Кузминской. Но статье Нагорновой-Кузминской нельзя отказать в доказательности. Пусть писавшими руководили какие угодно побуждения, факт остается фактом: Наташа Ростова во многом списана с Тани Берс. Одним из событий ее молодой жизни, получивших отражение в «Войне и мире», была ее несчастная любовь к С.Н. Толстому, родному брату писателя. Любовь эта была взаимная и беспредельная. Дошло к свадьбе, было определено место венчания, и жениху и невесте оставалось только встретиться в церкви, но в последнюю минуту жених, красавец и обаятельный человек, решился на подвиг, на отказ от невесты и счастливого брака, так как до этого он был уже несколько лет в связи с цыганкой, бывшей певицей в цыганском хоре, и имел от нее детей.

Свадьба не состоялась. Берс была на краю отчаяния и в потере своей никогда не утешилась. Цыганка М.М. Шишкина вышла замуж за Сергея Николаевича и стала графиней Толстой. Она вошла в общий фамильный круг, имела еще детей и была всеми любима и уважаема, но муж ее никогда уже не мог забыть о Тане. О своей жене он, по словам Софьи Андреевны, говорил, что всю жизнь говорил с ней на разных языках. В старости Сергей Николаевич совершенно замкнулся в себе и приобрел, даже у своих детей, славу чудака-мизантропа... Татьяна Андреевна однажды при мне рассказывала историю своего увлечения им. Нет, это было не увлечение, а неодолимая, бессмертная любовь. Они были созданы были друг для друга. Решение его было ошибкой. И, отдавшись воспоминаниям, Татьяна Андреевна, всегда такая веселая, вдруг расплакалась...

А вот - рассуждения престарелой «Наташи Ростовой» о любви. Говорили об одной барышне (родной внучке Татьяны Андреевны), убивавшейся в горе и слезах вследствие того, что предмет ее любви - офицера - забрали на войну: "Я так ее понимаю! Да когда же и любить, как не в ее лета?! Господи, да в 18-то лет я уже 4 раза была влюблена, ей-Богу! Любовь - это все! Это такое прекрасное чувство, без которого жить нельзя. Оно очищает всех, и юношу, и девушку. Всех жалко, за всех радуешься. Кажется, что у меня и здесь сердце, и здесь, и здесь сердце, - в середине груди, - и здесь, - в плечо, - и тут, и тут и в ушах сердце. Да, та же осталась Таня! Куда ее бросишь? Вот только влюбляться перестала. А раньше постоянно была в кого-нибудь влюблена. Главное, и отказать никому не могла. Бывало, ухаживают за тобой, и мне их жалко. В самом деле, он ко мне всей душой, ну как же я его прогоню?! Меня называли ветреной, а мне его было жалко. Я даже была благодарна, когда за мной ухаживали...

В другой раз заговорили об «Анне Карениной». Тут как раз у Софьи Андреевны были уже непременные права на образ Кити, ибо Кити, действительно, во многом списана была с нее, чем, между прочим, косвенно тоже подтверждается моя мысль, что в Наташе Ростовой нет ничего от Софьи Андреевны: в самом деле, разве не совершенно разнородные индивидуальности - Кити и Наташа? Татьяна Андреевна, желая сделать сестре приятное, напомнила ей об отражении ее личности и жизни в Кити: «А бархатка говорила!. Помнишь, как Лев Николаевич описывает наряд Кити?

Но, против ожидания, Софья Андреевна, бывшая в грустном настроении, не оживилась: "Мне неприятно все это вспоминать. Блеск моей жизни потушен последним годом! (То есть, последним годом супружества со Львом Николаевичем.)

- Унывать не надо. Ты должна выше поднимать голову!

- Да я и держу ее высоко. Теперь, конечно, я восстановила свои права и положение, но чего мне это стоило!..

Разговор происходил весной 1916 г.

В другой раз Татьяна Андреевна вдруг закричала Софье Андреевне, проходившей, сгорбившись, по комнате: - Не смей ходить как старуха! Все в ней было порывисто и неожиданно.

Поэтическая Наташа в «Войне и мире» превращается в хлопотливо-ограниченную, прозаическую женщину-мать, интересующуюся больше всего оттенками желтых пятен на детских пеленках. Но там ничего не говорится о том, какой она была бы в старости. А я думаю, что старуха Н.И. Безухова как раз походила бы на Кузминскую в ту пору, как я знал последнюю. В самом деле, ни у той, ни у другой не было никакого мировоззрения. Ни ту, ни другую не интересовали серьезно никакие общественные вопросы, не занимали те или иные культурные задачи, не привлекали никакие идеалы высшего порядка. Обе жили исключительно личной, эгоистической, я сказал бы даже, имея, пожалуй, в виду особенно Татьяну Андреевну, - эгоистически-языческой, примитивно-чувственной эпикурейской жизнью.

Веселиться Наташа умела (пляска у дядюшки). В особо ответственную, исключительную минуту могла, словно по наитию свыше, - по наитию, которое, однако, подозрительно соседствовало со своеволием бесконечно избалованной и не знающей отказа своим желаниям аристократической барышни,- проявить великодушие и жертвенный порыв (отношение к раненым). Наташа хорошо танцевала и пела. Но главным и подлинным содержанием ее жизни оставалась все же только любовь, любовь и любовь, и притом, конечно, уж никак не любовь в том смысле, как ее проповедовал и провозглашал Толстой в старости. О превращении Наташи из прелестной, порхающей бабочки в поглощенную всецело семейной жизнью мать-самку много писалось. Казалось, и читатель, и критик были обижены за Наташу. А между тем, в превращении этом нет ничего неожиданного: обаятельная в молодости Наташа была, в известном смысле, пустоцветом. Пустоцветом, по существу, была и Татьяна Андреевна.

Пусть не считают, что я оскорбляю материнство. Я только хочу сказать, что ни Наташа, ни ее прототип из пределов эротики, семьи и своего класса не вышли ни на шаг. Наташа росла в крепостное время и не замечала его, ловила только личные радости и огорчалась только личным горем. Татьяна Андреевна, дочь новой эпохи, слышала и не слыхала о народной нужде и о народных требованиях, о борьбе партий, о парламентаризме и социализме. Все это проходило мимо нее. Существенно было то, что она была женой сенатора, носившего красный, шитый золотом мундир, вращалась в высшем свете и могла жить роскошной, беспечальной жизнью. В 1914 г. Татьяна Андреевна настроена была патриотично, но лишь в том смысле, что желала, чтобы русское войско расщелкало немцев, так как иначе веселая жизнь в царском Петербурге могла бы перемениться. Кроме того, она была - да простит мне ее память - законченной крепостницей, и едва ли этим не гордилась. Что я не фантазирую, доказывают ее собственные высказывания, в свое время занесенные мною в дневник: уж очень они поражали.

Кузминская не знала и не признавала ни рабочих, ни крестьян, ни их прав. Для нее существовало только «хорошее общество», то есть дворянство, знать. Интеллигенция, купечество что-то там такое свое делали и, по-видимому, без них нельзя было обойтись, но, в конце концов, и это были не «настоящие» люди. Словом, тьма, дореформенная тьма окутывала еще, хоть и поседевшую, голову «Наташи».

Услыхав однажды описание какого-то пирога со свежей клубникой, доступного в Америке представителям всех классов, в том числе и рабочим, она с возмущением воскликнула: - Рабочий не имеет права есть сладкое! Я недавно читала о крепостном праве: на душе становится весело!.. Кто-то из присутствующих, сколько помню, Лев Львович, заметил, что она, кажется, опоздала родиться на 100 лет! И Татьяна Андреевна охотно, и даже с удовольствием, это подтвердила. И она не просто бравировала. В другой раз говорили о дороговизне рабочих рук и о том, что крестьяне, получивши, согласно завещанию Льва Николаевича, землю, не идут на работу к Софье Андреевне. Кузминская и тут высказалась со свойственным ей радикализмом:- Вот! Устроили самих себя! Все заботились о крестьянах, а что из этого вышло? Благосостояние крестьян! Да поди они к черту, крестьяне, когда из этого вон что выходит!.. Нас-то, господ, гораздо меньше, чем их. Нас надо охранять!

Тоже - неожиданно, но сказать, чтоб тут была поэзия, трудно.

Один раз я попробовал усовестить Татьяну Андреевну, но большого успеха не имел. Дело было так. Они сидела и ругала мужиков. Повод был тот, что одна баба, порезавшая себе руку косой, засыпала рану, чтобы остановить кровотечение, углем и потом явилась за помощью.

- Дикари! - кричала Татьяна Андреевна.

- Кто же в этом виноват? Ведь их никто не учит!

- Никто в этом не виноват!

- Нет, кто-то виноват...

- Да черт с ними. Пускай пропадают! Дикари и дикари... Мне их не жалко!

- Как же не жалко? Ведь мы всё от них имеем!

- Я в это не вхожу!

- Нет, все-таки ваш взгляд на мужиков - неправильный, нехороший. На Страшном суде вам придется дать ответ!

- А я животных любила!

- Так Господь и скажет: как же, животных любила, а народ проглядела?!

На это Татьяна Андреевна возразила, что практически она иногда готова помочь мужикам, потому что что-то тут такое, в груди, шевельнется, - черт его побери! - и хочется помочь. Но теоретически она ненавидит крестьян. Это, конечно, было «мило» и в духе «Наташи», но полностью меня не удовлетворило, тем более что надо было бы ставить вопрос и о размерах «помощи»...Впрочем, иной раз споры кончались и еще неожиданнее. Один раз начал в чем-то убеждать ее М.В. Булыгин. Исчерпав все доводы и не добившись успеха, он, наконец, воскликнул: - Да ведь это же Христос говорит!

- А мне какое дело? Христос говорит свое, а я свое

Христолюбивый и почти православный Михаил Васильевич был совершенно ошарашен подобной экстравагантностью. И опять: мы Наташу здесь чувствуем, но - какую Наташу!..

Вспоминается мне еще один день, в начале осени 1914 г., когда передо мной снова ярко выразились характеры обеих сестер. Жизнь в усадьбе тянулась однообразно, и старикам захотелось однажды развлечься, именно - проехаться по окрестным полям и лесам на «долгуше». Приглашен был и я принять участие в этой поездке, вместе с мужем и женой Кузминскими и Софьей Андреевной. Рядом с Кузминским сидел, на случай всякого рода помощи, лакей Ваня. Немного неловко было за эту странную поездку в громоздком и уродливом экипаже перед попадавшимися нам навстречу и разглядывавшими нас мужиками. Проезжаем возле речки Воронки.

- Как это красиво! Это сочетание: белые стволы, янтарная листва и на фоне воды, так и просится зарисовать. Взять сейчас краски и нарисовать. Ах, отчего меня не сделали живописицей! А сделали меня самкой и переписчицей. - говорит Софья Андреевна.

Я молчу. Она глядит на меня, определенно провоцируя, и повторяет:

- Ведь я была всю жизнь только самкой и переписчицей!

- Ну, зачем так ограничивать свою роль, Софья Андреевна?

- Ничего не ограничивать. Меня сделали только самкой и переписчицей! - вновь повторяет Софья Андреевна, капризно сморщив губы.

Когда вернулись домой, Кузминские ушли в свой флигель, а Софья Андреевна, опять близкая и хорошая, добыла горячей воды, сама устроила чай и позвала меня - согреться после поездки.

- Ничего не могу делать! Начала книги проверять, нет! Ничего не могу, все в голове путается. - пожаловалась она, беспомощно улыбаясь и тряся головой.

- Отчего, Софья Андреевна?

- От войны.

И она пояснила, уже не в первый раз, что война не выходит у нее из головы, подавляет ее и не дает ничем заниматься. Она, несомненно, была вполне искренна.

- Только и могу листья в кучи сгребать, самое приятное занятие в таком положении...

Софья Андреевна сгребала опавшие листья в парке - на подстилку скоту. Вечером за общим чайным столом снова заговорили о войне. Татьяна Андреевна полюбопытствовала, повесили ли серба Принципа. Ей ответили, что над убийцей Франца Фердинанда еще не было суда.

- Зачем суд?! Вот этого я никогда не пойму! Какой тут может быть еще суд? Раз он убил и его схватили, то убить и его тут же на месте! - запальчиво воскликнула старуха.

- Теперь все убийцы! - возразила сестре Софья Андреевна.

Кузминская ругала прислугу. Софья Андреевна заметила, что, видно, сестра ее хочет, чтобы прислуга была совсем как рабы. Та не очень и возражала. Через некоторое время Толстая между прочим рассуждала:

- Говорят, что Бог будет помогать. Никому Он не будет помогать. Или, что Бог может наказывать. Вот с этим я никогда не соглашусь! Бог - это нечто неподвижное. А мы все - мы то подвигаемся к Нему, то отходим от Него. И вот, когда мы отходим, дьявол, который караулит, тут-то нас и хватает. И вот теперь дьявол вселился в Вильгельма и через него губит людей. Все равно как в нашей семье дьявол вселился в Черткова и погубил нашу семью... И я тогда подпала внушению дьявола. Разве можно сказать, что Бог меня наказал? Нет, я забыла Бога, а не Бог меня наказал! Я была то, что называется «порченая»... Это все дело дьявола...

В тот же день она рассказала, что М.С. Сухотин, в разговоре с третьим лицом, выразился о ней так: - После смерти Льва Николаевича все стали хуже, одна Софья Андреевна стала лучше.

Это было сказано очень метко, хотя и немного двусмысленно именно по отношению к ней. Но не в этом дело. Дело в том, что между нравственным характером Толстой и Кузминской лежала целая пропасть. И если Софью Андреевну называли иногда «язычницей» (я сам называл), то настроения ее после разразившегося над семьей несчастья показали все-таки, что душа ее и для христианства не закрыта. Татьяна Андреевна, вся в эгоистическом и эстетическом, кажется, не нуждалась ни в какой другой внутренней опоре. Знаю, что достанется мне от многих и многих за «развенчивание» Наташи, и не только этой, престарелой, но, главное, той, поэтической, толстовской. И все же не могу ни скрыть, ни подавить своих сомнений и выводов. Впрочем, пусть, кому нужно, зачеркнет их. Тогда ему останутся еще те наблюдения и впечатления, которые здесь записаны. Буду надеяться, что он воспользуется ими лучше, чем это сделал я.

Еще два слова о сестрах Берс. Известно, что когда Лев Николаевич посватался к Софье Андреевне, то ее родители были несколько смущены, так как предполагалось, что он неравнодушен к старшей из трех сестер - к Елизавете Андреевне. Да и по обычаям доброго старого времени полагалось выдавать сначала старшую дочь, а потом уже и остальных. Но чувства и пожелания жениха были определенны, и пришлось, конечно, уступить. Веду к тому, что мне довелось однажды, тоже по смерти Льва Николаевича, видеть в Ясной Поляне и Елизавету Андреевну, по первому мужу Павленкову, а по второму, приходившемуся ей двоюродным братом, Берс. Это была сухая, строгая старуха, интересовавшаяся только финансовыми вопросами и банковским делом, которым и посвящена была вся ее долгая жизнь. И я, сравнивая всех трех сестер Берс, думал тогда и думаю теперь. Нет, все-таки слава Богу, что Лев Николаевич женился именно на Софье Андреевне! Это был слабый человек, но человек. Из всех трех сестер она душевно была ближе всех Толстому. Конец их супружества был трагичен, но концу предшествовало 48 лет совместной жизни, в которой было согласия и счастья, наверное, в несколько раз больше, чем расхождений и страданий. Нет, в мире ничего не делается даром. И судьба хотела, чтобы именно Кити стала подругой жизни Левина.

Читать по ссылке: http://iknigi.net/avtor-t....-1.html

ГРУСТНАЯ РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

В воскресенье мы ездили в церковь Николая Чудотворца, один из древних храмов Тульской епархии, построенный между 1690 и 1710 гг. в селе Кочаки. Храм находится в 2,5 км от Ясной Поляны, в центре Кочаковского некрополя, известного прежде всего тем, что там на старом кладбище находятся захоронения многих членов семьи Толстых и их ближайшего окружения.

Храм с зелеными куполами и белыми стенами, и ограда вокруг такого же цвета, точно такая же цветовая гамма в Ясной Поляне- дома, въездные ворота тоже с зелеными крышами и белыми стенами. В этом храме крестили Льва Николаевича. Он небольшой, довольно низкий, со сводчатыми потолками, без особой роскоши.

А позади храма - фамильный склеп Толстых, где покоятся отец, мама и старший брат писателя.

Рядом со склепом могила деда писателя, его тетушек.

Недалеко похоронена С.А. Толстая и их дети, внуки и правнуки. Рядом с ее могилой похоронена ее сестра, Т.А. Кузминская, урожденная Берс, та самая, с которой Лев Николаевич писал Наташу Ростову, и именно события жизни юной Татьяны Берс, ее влюбленности, ее мысли и эмоции известны нам по роману "Война и мир". Сестры были очень дружны и с Львом Николаевичем,Татьяна подолгу гостила в Ясной Поляне. Она завещала похоронить себя здесь. Очень скромные могилки, деревянные кресты, простые деревянные таблички с обозначением прожитых лет на могилах сестер.

В один и тот же день Татьяна с женихом и Сергей со своей цыганкой ехали к священнику назначать срок венчания, их кареты встретились на проселочной дороге. Седоки раскланялись и разъехались, не сказав ни слова. В ту ночь подушка Тани была мокра от слёз, все это описано в ее мемуарах.

Татьяна и Сергей похоронены совсем рядом на Кочаковском кладбище. Первая могила - Сергея Николаевича, а чуть позади - слева и справа - могилы сестер. В 1946 г. на Кочаковское кладбище был перенесен прах брата писателя Сергея, ранее погребенного в селе Пирогово. И теперь эти два любивших друг друга человека с тех пор покоятся рядом. Вот такая грустно-романтическая история...

https://dear-madam-p.livejournal.com/

|

| |

| |