|

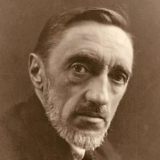

ИВАН ШМЕЛЕВ

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 03 Июл 2020, 00:36 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | К 70-летию со дня смерти

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЕВ

(03.10. 1873 - 24.06. 1950)

Книги И.С. Шмелева захватывают внимание с первой строчки. Создается впечатление, что писатель даже не думает о читателе, он просто вводит его в самый эпицентр событий, в стремительно развивающийся сюжет. Шмелев был исконно русским, он понимал душу русского человека, знал все потаенные уголки его души, умел разбередить его сердце. Известность пришла к нему еще до революции, но его главные работы - эпопеи «Солнце мертвых» и «Лето Господне» - вышли уже в эмиграции. «Среди зарубежных русских писателей И.С. Шмелев – самый русский. Ни на минуту в своём душевном горении он не перестаёт думать о России и мучиться её несчастьями», - говорил К.Бальмонт. Шмелева называли «православным литератором» - он много писал о духовности русского человека. Дважды номинант Нобелевской премии, Иван Сергеевич так и не стал обладателем награды...

Родился он в Москве, в семье потомственных купцов. Его дед, бывший крестьянин с монастырских земель, открыл свое дело, но незадолго до своей смерти разорился на ремонте Коломенского дворца. Выплачивать долги пришлось уже отцу, С.Шмелеву. Он начал бизнес заново: приобрел несколько общественных бань, пункт проката лодок и организовал артель из плотников. Женился на купеческой дочери Е.Г. Савиной, которая родила ему 6-х детей. Первенца назвали Иваном, в честь деда. Мама отличалась холодным и строгим характером, Иван ее даже побаивался. Она в свое время окончила институт благородных девиц, получила хорошее образование. Именно мама занималась обучением сына, приучила его читать русскую классику. Но отца мальчик любил сильнее, и старался провести с ним как можно больше времени. В их доме было шумно: в кабинет к главе семейства часто приходили работники артели, на праздники для них накрывали столы во дворе. Писатель вспоминал в «Автобиографии»: «Здесь, во дворе, я увидел народ. Я здесь привык к нему и не боялся ни ругани, ни диких криков, ни лохматых голов, ни дюжих рук. Эти лохматые головы смотрели на меня очень любовно <...> Здесь я почувствовал любовь и уважение к этому народу, который все мог».

Воспитателя сыну отец нашел среди своих же мастеровых - за будущим писателям смотрел пожилой М.Горкин. Глубоко верующий, он много говорил Ване о боге, высшей справедливости и милосердии. Религиозной была и вся семья: по вечерам они вместе читала Евангелие, а по воскресеньям - ходили в церковь. У отца были теплые отношения с сыном. Он готовил из него преемника: брал с собой на подряды, объяснял работу, разрешал сидеть в кабинете и слушать разговоры с мастеровыми. Когда будущему писателю было 7 лет, отца сбросила лошадь и вскоре он скончался: «Мы сидим в темноте, прижимаясь друг к дружке, плачем молча, придавленно, в мохнатую обивку. Я стараюсь думать, что папашенька не совсем умрет, до какого-то срока только, будет там, где-то, поджидать нас… И теперь папашеньку провожают в дальнюю дорогу, будут читать отходную. И все мы уйдем туда, когда придет срок…»

И.Шмелев «Лето Господне»

После смерти мужа мать взяла на себя все заботы о детях. Чтобы поддерживать достаток семьи, она сдавала верхний этаж дома постояльцам. Была раздражительной и строгой в воспитании: даже за самую небольшую провинность Ивана пороли, и «веник превращался в мелкие кусочки». Мать дала сыну хорошее начальное образование: его зачислили в 1-ю московскую гимназию - одно из самых престижных учебных заведений города. Конкурс был 40 чел. на место. Но Ивану там не понравилось, он вспоминал: «Меня подавили холод и сушь. Это самая тяжелая пора моей жизни - первые годы в гимназии. Тяжело говорить. Холодные сухие люди. Слезы. Много слез ночью и днем, много страха».

В классе Шмелев сразу стал отстающим. Спустя 3 месяца мать перевела его в Шестую московскую гимназию недалеко от Третьяковской галереи. Учителем словесности был Ф.Цветаев, дядя М.Цветаевой. В отличие от других преподавателей на занятиях он давал ученикам творческую свободу: они могли сами выбирать тему и жанр письменных работ. Цветаев первым заметил лит. талант Ивана: за лирическую зарисовку «Летний дождь в лесу» будущий писатель получил пятерку с тремя плюсами. Ученик пробовал писать и фантастику: его рассказ про путешествие учителей на воздушном шаре на Луну передавали в школе из рук в руки.

Весной 1891 г. Иван познакомился с О.Охтерлони. Они встретились в доме Шмелевых: на каникулах девушка навещала родственников, которые снимали комнаты на верхнем этаже особняка. Охтерлони принадлежала к обедневшему дворянскому роду, заканчивала обучение в благотворительном учреждении – Санкт-Петербургском патриотическом институте. Вскоре она переехала в Москву. Влюбленный юноша каждый день ходил к ней в гости, пропуская занятия. Чтобы его не отчислили, он пошел на хитрость: отправлял от имени матери объяснительные записки в гимназию. Вскоре обман открылся, но наказания удалось избежать, за ученика вступился Ф.Цветаев. В 1894 г. Иван Сергеевич написал рассказ «У мельницы» о рыбаке, чью жену насильно увел барин. Писатель вспоминал: «Рассказ был жуткий, с житейской драмой, от «я». Я сделал себя свидетелем развязки, так ярко, казалось, сделал, что поверил собственной выдумке».

Он отправил текст в журнал «Русское обозрение», его приняли, но с публикацией не торопились. «У мельницы» вышел на страницах издания только через год. Рассказ стал первым опубликованным произведением будущего писателя. В 1894 г., после окончания гимназии, Шмелев поступил на юрфак Московского университета. В студенческие годы он увлекся научными теориями: прочел работы натуралиста Ч.Дарвина, социолога Г.Спенсера, а также антрополога Ш.Летурно, который описывал социальную эволюцию человека. Писатель вспоминал: «Я питал ненасытную жажду «знать»… это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви».

В 1895 г. Шмелев женился на О.Охтерлони. По просьбе религиозной невесты свой медовый месяц новобрачные провели не на курортах Кавказа, как делали их современники, а на остров Валаам. По пути молодые заехали в Троице-Сергиеву Лавру получить благословение от отца Варнавы, которого Иван знал еще с детства.

«Подходим, - писал Шмелев в очерке «У старца Варнавы». - Бокль, Спенсер, Макс Штирнер - все забылось. Я как будто прежний, маленький, ступаю робко. Кладет мне на голову руку, раздумчиво так говорит: «Превознесешься своим талантом». Всё. Во мне проходит робкою мыслью: «Каким талантом… этим, писательским?» Страшно думать».

После поездки Шмелёв написал цикл очерков «На скалах Валаама». Он назвал иноков тружениками и говорил об их силе духа, но не скрывал того, что не видит смысла в отречении от мира. Рукопись Иван Сергеевич принёс в журнал «Русское обозрение», где опубликовали первый его рассказ. Но там писателя попросили внести правки: редакция не согласилась с критикой аскетизма. Писатель отказался и в 1897 г. опубликовал цикл за свои деньги. Однако до широкой аудитории книга не дошла – весь тираж задержали по распоряжению обер-прокурора Святейшего синода К.Победоносцева. Шмелева вызывали в Цензурный комитет, где после 2-х встреч с князем Н.Шаховским он согласился сократить произведение на 27 стр. Отредактированную версию опубликовали, но книга не пользовалась спросом, и издания пришлось продать букинисту. После этого Шмелев долго ничего не писал.

В январе 1897 г. родился сын Сергей. Семья жила скромно, денег не хватало. Иван зарабатывал частными уроками в свободное от учёбы время. К ученикам он ходил пешком: экономил на извозчиках, даже если приходилось идти в другую часть города. В 1898 г. закончил университет, и его отправили отбывать воинскую повинность. В 1901 г. стал чиновником по особым поручениям Владимирской казенной палаты. Из-за службы семья переехала во Владимир. В 1905 г. Шмелев снова начинает писать, отправляет М.Горькому несколько своих произведений с просьбой дать им свою оценку. Героем его повестей и рассказов становится «маленький человек», с его проблемами и переживаниями. В 1909-м он возвращается в Москву, вступает в лит. кружок под названием «Среда». Там же он знакомится с Куприным, Буниным, Шаляпиным. Бунин и Шмелев становятся соучредителями «Книгоиздательства писателей в Москве».

В 1911 г. Шмелев опубликовал повесть «Человек из ресторана», которая понравилась критикам и либеральной и консервативной печати. Текст сразу перевели на испанский, голландский, шведский, нем. и франц. языки. В статье «Русская литература» К. Чуковский отмечал: «И.Шмелев написал, совершенно по-старинному, прекрасную, волнующую повесть. Он сумел так страстно, так взволнованно, так напряженно полюбить тех бедных людей, о которых говорит повесть, - что любовь заменила ему вдохновение. Рассказ для меня безукоризнен, я бы в нем не изменил ни черты, даже самые его недостатки кажутся мне достоинствами».

После Февральской революции беспорядки в Москве усиливались, и Шмелевы решили уехать жить в Крым. В декабре 1917 г. писатель опубликовал очерк «Про модные товары», где он критиковал большевиков за то, что «у них нет любви ни к народу, ни к Родине». Весь следующий год он писал повесть «Неупиваемая чаша» о набожном крепостном, который стал художником. Она вышла отдельной книгой в 1920 г. за рубежом. Иван Сергеевич вспоминал: «Без огня – фитили из тряпок на постном масле, – в комнате было холодно +5-6 градусов. Руки немели. Ни одной книги под рукой, только Евангелие. Как-то неожиданно написалось. Тяжелое было время». В 1920 г. Красная Армия заняла Крым.

Сына писателя – Сергея, который воевал на стороне белого генерала Деникина, расстреляли вместе с другими военнослужащими. Родители ничего не знали о его судьбе: до 1922 г. Шмелёвы оставались в Алуште,надеясь найти его среди живых. Работы не было, и писателю часто приходилось голодать: «Мы в страшной нужде. Нам перестали давать и хлеб. Мы лишены заработка: ни вольных издв, ни журналов. Если бы погибнуть, но у нас не нашлось духу погибнуть: мы еще жили и живем какой-то жалкой надеждой А может быть, мальчик еще придет! Нет, не придет. Ну, я, кажется, все сказал. Да, если не удастся уехать, не разрешат, умрем, как умирают животные, в закутке, в затишье, не на глазах»

И.С. Шмелев, письмо переводчику Викентию Вересаеву от 21 сентября 1921 г.

Благодаря хлопотам друзей в Москве 13 ноября 1922 г. Шмелевы смогли получить разрешение на выезд из страны. Сначала они отправились в Берлин, затем, по приглашению Бунина, приехали во Францию и с июня до начала октября гостили в его доме в Грассе.

В.Бунина записала в своем дневнике 27 июля 1923 г.: «На вечерней прогулке Ив. С. опять вспоминает сына, плачет. Он винит себя, винит и мать, что не настояли, чтоб он бежал один, без них. Но все дело, конечно, что у них всех трех не было физиологического отвращения к жизни с большевиками».

Финансовое положение Шмелева немного улучшилось, ему назначили ежемесячную стипендию от фондов помощи русским писателям в Чехословакии и Югославии. В Грассе Иван Сергеевич написал эпопею «Солнце мертвых» о том, чему сам был свидетелем: о войне, репрессиях и голоде. Крым для автора - зловещий мир, начало пути изгнанника. События книги разворачивались с 20 августа 1921 по март 1922 г. в Алуште, Писатель опирался на реальные факты. Произведение перевели на несколько языков. После выхода эпопеи Шмелев стал известным автором в Европе. Его произведения публиковали эмигрантские издания «Возрождение» и «Россия и славянство». В России книгу признали «антисоветской и злобной».

«Я читал Солнце Мертвых – долго; растягивал – откладывал; не то боялся, что кончится; не то боялся дальше читать; не то боялся, что я упущу что-то мимо своего духовного черпала. Это один из самых страшных документов человеческих. Мне: то казалось, что человеку от стыда нельзя больше жить на свете; то казалось, что Бог ужасается, что создал человека»

И.Ильин, философ

В 1924 г. Шмелев выступил с речью на вечере «Миссия русской эмиграции». Он говорил о русской душе, самое главное свойство которой, по его мнению, - страстность. Вскоре писатель переехал жить в Капбретон - тихий морской городок на юге Франции. С 1925 г. там же жили К.Бальмонт, известный богослов А.Карташев, а в 1926 г. приехал генерал Деникин. Русские эмигранты часто проводили вместе вечера: читали новости о советской России из газет, устраивали лит. чтения. В 1927 г. писатель закончил рассказ «Четов балаган». В нем он описал 2 пути для интеллигенции после октябрьской революции: эмигрировать или оставаться в стране и ценой собственной жизни просвещать народ. Писатель все больше писал публицистические статьи. Тексты Шмелева печатались в газетах «Россия и славяне», «Русская газета», «Возрождение» и журнале «Русский колокол».

Его дважды номинировали на Нобелевскую премию по литературе. Первым в 1931 г. кандидатуру Шмелева выдвинул ректор Лейденского университета Николас ван Вейк. Спустя год за него поручился немецкий писатель Т.Манн. В письме членам Шведской Академии Манн отмечал: «Его лит. заслуги, по моему убеждению, столь значительны, что он предстает достойным кандидатом на присуждение премии. Из его произведений, которые произвели сильнейшее впечатление на меня и, смею думать, на мировую читающую публику, назову роман «Человек из ресторана» и потрясающую поэму «Солнце мертвых», в которой Шмелев выразил свое восприятие революции».

Однако и в 1931, и в 1932 гг. премия досталась другим литераторам. Несмотря на благополучную жизнь во Франции, Шмелев часто вспоминал о России. В письме к своему другу, критику В.Зеелеру от 10 февраля 1930 г. он писал: «Воздуху мне нет, я чужой здесь, в этой страшной шумом Европе. Она меня еще больше дырявит, отбивает от моего. Хоть в пустыню беги - на Афон - ищи Бога, мира, покоя души».

С 1933 г. писатель работал над автобиографической книгой «Лето господне. Праздники - Радости - Скорби» с очерками о дореволюционной Москве и купеческой жизни. Произведение написано от лица мальчика Вани. Центральный эпизод его взросления - паломничество в Троице-Сергиеву лавру. З.Гиппиус в марте 1935 г. писала Шмелеву: «Непередаваемым благоуханием России исполнена эта книга. Ее могла создать только такая душа, как ваша, такая глубокая и проникновенная Любовь, как Ваша. Мало знать, помнить, понимать, со всем этим надо еще любить». В 1935 г. Иван Сергеевич вернулся к теме Валаама, но уже с новым взглядом на аскетизм. В рассказе «Старый Валаам» он написал о глубокой вере монахов, которая придает духовный смысл каждому их действию. В январе 1936 г. он написал очерк «У старца Варнавы: К 30-летию со дня его кончины».

В 1936 г. умерла жена Ольга. Писатель тяжело переживал потерю, и чтобы отвлечься от воспоминаний отправился в поездку в Латвию. Он перечитывал Священное писание, знакомился с трудами православных богословов. В письме Ильину от 31 июля 1936 г. писал: «Полное опустошение, тупость, отчаяние. Вчера – выл, зверем выл в пустой квартире. Молитва облегчает, как-то отупляет. Вера – я силой ее тяну, – не поднимает душу. Все – рухнуло». В 1937 г. Шмелев опубликовал «Свет вечный. Рассказ землемера». Главный герой произведения простой мужик-землерой оказался в тюрьме за то, что помешал изъять церковное имущество. Вторую мировую войну Иван Сергеевич провел в оккупации в Париже. Сначала он воспринял ее как освободительную и надеялся: она остановит большевиков. Однако вскоре понял, что ошибся. Из-за войны закрылись все издания, где публиковали его произведения. У редакций не было денег на печать. В 1943 г. во время авиационной бомбардировки писатель чудом избежал гибели: снаряд упал рядом с его домом и частично разрушил квартиру. Старость И.С. Шмелева прошла в нищете. 24 июня 1950 г. он переехал в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюси-ан-От в 140 км. от Парижа. В тот же день сердечный приступ оборвал его жизнь. Похоронен он был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Памятник-бюст писателю торжественно был открыт 29 мая 2000 г. в старом столичном районе Замоскворечья, где прошло его детство.

А на следующий день, 30 мая в родной Москве на кладбище Донского монастыря прах Ивана Сергеевича был захоронен рядом с могилой отца. Перед погребением останков Шмелева и его жены Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отслужил панихиду. Завещание исполнилось: прах обрел покой под солнцем Родины.

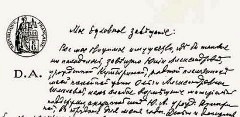

Духовное завещание И.С. Шмелева

«Да, я сам хочу умереть в Москве и быть похороненным на Донском кладбище, имейте в виду. На Донском! В моей округе. То есть если я умру, а Вы будете живы, и моих никого не будет в живых, продайте мои штаны, мои книжки, а вывезите меня в Москву».

https://www.culture.ru/persons/10062/ivan-shmelev

https://biographe.ru/znamenitosti/ivan-shmelev/

http://www.n-jerusalem.ru/articles/text/308198.html

24 июня 2020 г. исполнилось 70 лет со дня смерти русского писателя, православного мыслителя и публициста И.С. Шмелева.В этот день насельник Донской обители иеромонах Авраам совершил панихиду по писателю у его могилы в монастырском некрополе. За несколько лет до кончины Иван Сергеевич составил духовное завещание, в котором отдельным пунктом выразил свою последнюю волю: «Прошу душеприказчиков… когда это станет возможным, перевезти прах моей покойной жены и мой в Россию и похоронить в Москве, на кладбище Донского монастыря, по возможности возле могилы моего отца, С.И. Шмелева».

30 мая спустя полвека после кончины во Франции, прах писателя и его супруги перезахоронили в некрополе Донского монастыря, неподалеку от подлинных барельефов ХХС, сохранившихся в обители. В своем слове после панихиды, совершенной в Большом соборе Донского монастыря Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II сказал: «Настало время, когда мы можем воздать должное этому прекрасному человеку, православному писателю и истинному русскому патриоту; прежде казалось, что это время никогда не наступит».

http://donskoi.org/2020/06/29412

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 21 Ноя 2022, 11:18 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ИВАН ШМЕЛЁВ, ЗАНОВО РОДИВШИЙСЯ В ГОРЕ

худ. Д.В. Несыпова

Почти все русские эмигранты, не смирившиеся с тем, что навсегда покинули свою Родину, верили, что когда-нибудь обязательно вернутся в Россию. Последнее желание автора «Лета Господня», оставленное им в завещании, было выполнено: в мае 2001 г., с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, прах русского писателя-эмигранта Ивана Сергеевича Шмелёва и его жены был перевезён из Франции в Москву – в некрополь Донского монастыря. Господь вернул России православного писателя-праведника!

Родился Иван Шмелёв в купеческой семье, где соблюдались каноны православного благочестия. В патриархальном мире Замоскворечья он был счастлив. Здесь обрёл и самое важное – православную веру, которая впоследствии помогла пережить писателю самые страшные испытания, выпавшие на его долю. Детство Шмелёва можно представить по «Лету Господню» и «Богомолью», где страница за страницей открывается перед нами мир русского человека, который наполнен по-детски простой и тёплой верой. И трудно поверить, что страницы эти писались в минуты тяжких переживаний: «Если бы Вы знали, как я страдал, как был близок к утрате себя. Были дни, когда я чувствовал, что пропадаю, идёт на меня тьма, ужас, потеря рассудка. И вот, Господь сохранил. Я нашёл себя. О, сколько усилий! Меня, может быть, ‟Богомолье” спасало и ‟Лето Господне”».

Трудно представить и то, что в юности, увлекшись модными позитивистскими учениями, Шмелёв отошёл от Церкви. И лишь судьбоносный случай, связанный со свадебным путешествием, помог ему вновь обрести совсем было утраченную веру: «И вот, мы решили отправиться в свадебное путешествие. Но – куда? Крым, Кавказ?.. Манили леса Заволжья. Я разглядывал карту России, и взгляд мой остановился на Севере. Петербург? Веяло холодком от Петербурга. Ладога, Валаамский монастырь? Туда поехать? От Церкви я уже шатнулся, был если не безбожник, то ‟никакой”. Я с увлечением читал Бокля, Дарвина, Сеченова, Летурно. Я питал ненасытную жажду ‟знать”. И я многое узнавал, и это знание уводило меня от самого важного знания – от источника Знания, от Церкви. И вот, в каком-то полубезбожном настроении, да ещё в радостном путешествии, в свадебном путешествии, меня потянуло... к монастырям!»

В Троице-Сергиевой лавре, у старца Варнавы Гефсиманского, молодожёны не только получили благословение, но прп. Варнава самым чудесным образом предрёк писательское будущее Шмелёва: «Смотрит внутрь, благословляет. Кладёт мне на голову руку, раздумчиво так говорит: ‟Превознесёшься своим талантом”».

В «Старом Валааме» Шмелёв впоследствии очень тонко передал состояние человека, поворачивающегося от маловерия к православной вере, передал глубокое ощущение Иисусовой молитвы: «Великая от этой молитвы сила, – говорит один из монахов, – но надо уметь, чтобы в сердце как ручеёк журчал. Этого сподобляются только немногие подвижники. А мы, духовная простота, так, походя пока, в себя вбираем, навыкаем. Даже от единого звучанья и то может быть спасение».

Жизненный путь писателя – это два временных отрезка, кардинально отличающихся друг от друга: жизнь в дореволюционной России и жизнь в эмиграции – в Берлине и Париже. Дореволюционный Шмелев – это глубокий знаток провинциальной жизни (во Владимирской казённой палате 7 лет был чиновником особых поручений). Послереволюционный Шмелёв – это русский писатель, который заново родился в своём двойном горе: гибели Российской Империи и смерти единственного сына, поверившему в официально объявленную большевиками амнистию и вернувшемуся в Феодосию из ВСЮР, пришлось сразу же лечь в госпиталь, дабы лечиться от туберкулёза, но в ноябре 1920 г. он был арестован чекистами Б.Куна. Несколько месяцев больной юноша провёл в смрадных арестантских подвалах, а в январе 1921 г. его расстреляли, как и 12 тыс. др. участников «Белого движения» – по приговору «тройки».

Ужасы Гражданской войны, голод, неустроенность и нищета в Крыму, потеря Родины… Но все эти нечеловеческие страдания не бросили Шмелёва на дно отчаяния, а заставили из недр памяти достать ушедшее детство, в котором осталось и ожидание Пасхи, и свет молитвенного песнопения в церквах, и радость Крестного хода. Без сгущающейся вокруг писателя тьмы не появился бы, наверное, и свет «Лета Господня». Чем гуще мрак – тем храм светлей в ночи!

Из всех писателей-эмигрантов Шмелёв в Париже жил беднее всех – не умел и не хотел заискивать перед богатыми издателями, не желал искать себе покровителей, не мог, в силу своих принципов, ради куска хлеба проповедовать чуждые ему идеи. От отчаяния спасала православная вера – в дорогих сердцу православных традициях и обрядах Шмелёв нашёл потерянную Родину. Часто молился прп. Серафиму Саровскому. Последние годы жизни писатель, похоронив любимую жену, провёл в полном одиночестве… Испытывая тяжёлые физические страдания от болезней, подтачивавших его силы, Иван Сергеевич решил переехать в обитель Покрова Пресвятой Богородицы в Бюсси-ан-Отт, что под Парижем. Там, в первый же день пребывания, сердечный приступ оборвал его жизнь .Монахиня Феодосия, присутствовавшая при его кончине, написала: «Мистика этой смерти поразила меня – человек приехал умереть у ног Царицы Небесной, под Её покровом».

Автор «Лета Господня» покинул землю в День памяти своего Небесного покровителя – прп. Варнавы Гефсиманского, благословившего когда-то молодого путешественника заниматься литературой. «Солнцем перед закатом» стал для И.С. Шмелёва его последний роман «Пути небесные». Писатель, не успев завершить его, так и ушел в вечность с мыслями о Небе ...

Ольга Майер

04.11. 2022. Таллин. Православие.ру

https://pravoslavie.ru/149250.html

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 11 Окт 2023, 12:52 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | К 150-летию со дня рождения

ПОЮЩАЯ ДУША ИВАНА ШМЕЛЕВА

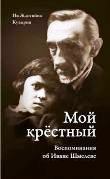

Иван был одним из 6-х детей в большой и дружной московской семье, где поддерживались семейные традиции, где любили друг друга и были дружны с окружающими (невзирая на их сословие). Так мастеровые, которыми руководил отец будущего мастера прозы, входили в постоянный круг общения, и воспитывал мальчика старый набожный плотник Михаил Панкратович Горкин. Его наставления оказались столь важны для мальчика, что впоследствии он сделал Горкина одним из важных персонажей «Лета Господня». Сам же Иван Сергеевич, с его нерастраченной родительской любовью, трогательно и нежно относился к своему племяннику Ивушке,– Иву Жантийому-Кутырину, родившемуся и жившему во Франции.

А тот, в свою очередь, математик и лингвист, профессор Безансонского университета, оставил после себя книгу «Мой крестный. Воспоминания об Иване Шмелёве».

Книга Ива Жантийома-Кутырина «Мой дядя Ваня» родилась на грани 3-х миров дореволюционной России, русской эмиграции 1920-х и Франции. Кроме переведенных с франц. воспоминаний Жантийома-Кутырина об И.С. Шмелеве, в нее вошли 52 шмелевских письма к внучатому племяннику, крестнику и наследнику.

И.С. Шмелев получивший широкую писательскую известность и признание еще до революции, потерял в советской России всё и вынужден был уехать за границу в Германию, затем во Францию. Для этого коренного русского человека и несчастного отца вынужденная эмиграция стала непрерывным страданием, постоянной памятью о расстрелянном в России единственном сыне-офицере Сергее, поверившем обещаниям большевиков и пошедшем в Крыму регистрироваться. Этого болезненного мальчика супруги Шмелевы вымолили, выходили, вырастили, и вот его хладнокровно обманули и убили вместе с десятками тысяч сдавшихся офицеров и солдат врангелевской армии. Потом писатель посвятил свое знаменитое «Солнце мертвых», книгу страшную, памяти Сережи: «Вот итог жизни русского писателя. Отнято все. Не у меня одного. Терплю. Но от своих особенно горька неправда».

Шмелев жил этой больной памятью, великим горем и обостренной любовью к близким, к ждавшему его в Париже маленькому Иву, внучатому племяннику и крестнику. Из трогательных и поэтичных писем к ребенку-французу растет его позднее творчество, которое мы привычно именуем эмигрантским, но которое на самом деле было вечным бегством в какую-то свою Россию, минутным забвением, спасением от мучений немолодого изгнанника, ненавидевшего свою новенькую чистенькую парижскую клетку: «Страшен Париж, душу придавил после отсвета России».

В его письмах все время трогательно-любовно говорится об Ивушке: «Он облегчает мне одиночество, скит мой. И всегда тоже безвопросный, тихий. Сегодня играл мне на пианино "Лунную сонату", и я дремал. Хороший он, старается, только немой. Слов не любит, не может сказать смущается, не в характере».

Этот очень серьезный мальчик стал для Ивана и Ольги Шмелевых вторым сыном, родившейся 4 января 1920 г. в Париже.

Мать его, Ю.А. Кутырина (1891-1979), племянница Ольги Александровны, жены писателя, артистка, сказительница. Отец Рене Андре Эдмон Жантийом (1884-1954), католик, воспитанник иезуитов, учитель русского языка, впоследствии французский дипломат. Родители вскоре разошлись, и мальчик остался с матерью. Он был крещен по православному обряду и получил православное имя Ивистион. Его крестным отцом стал И.С. Шмелев. Так маленький полуфранцуз вошел в семью великого русского писателя. А это означало медленное, вдумчивое вхождение в другую культуру, другую религию и нравственность, другой язык: «Любит меня и начинает узнавать своего дядь-Ваню писателя, читает и раскрывает глаза на наш мир».

Окончив лицей Бюффона, затем Сорбонну, Ив получил в 1956 г. диплом математика и лицензию преподавателя русского языка. В 1979 г. защитил докторскую диссертацию по лингвистике. Заслуженный профессор Безансонского университета, он много лет читал курсы лекций в высших учебных заведениях Парижа, Безансона, Нанси. Преподавал математику в средних учебных заведениях Франции и русский язык для ученых в Центре научных исследований. Офицер ордена «Академических пальм». В апреле 2000 г. после долгих переговоров он передал Российскому фонду культуры огромный уникальный архив писателя, а в мае 2021 г. года выполнил волю «дяди Вани» способствовал перенесению праха Шмелевых на Родину, в некрополь Донского монастыря, где сохранилось их семейное захоронение Шмелевых. Прах выдающегося Ивана Сергеевича упокоился рядом с родными могилами на старом русском кладбище. Шмелев обо всем этом думал, этого хотел, писал пророчески: «Ну, какие мои заслуги, и какие почести мне нужны?! Одно: похоронить меня на Родине в Донском монастыре, в Москве, где погребен отец мой, стерли его могилу нечестивые. И еще перенести прах моей Оли и похоронить вместе со мной, в одной могилке. Вот какие почести мне нужны. И чисто и любовно издать для России мои книги». Все сбылось, воля писателя выполнена.

Жантийом-Кутырин участвовал во всех этих событиях, видел, что восстанавливается историческая справедливость, выполняется предсмертная воля его «дяди Вани», великого русского писателя и замечательного человека. Именно Иву были сказаны его вещие слова: «Один из признаков доброй культуры благодарность... Помни мои слова: придет время, и все станут на место, которое им свойственно».

16 августа 2016 г. в возрасте 96 лет Ива Жантийом-Кутырина не стало...

ВТОРОЙ СЫН

Из воспоминаний об И. С. Шмелеве

У Шмелевых я жил в Севре, когда учился в Севрском лицее. Сперва, когда они снимали квартиру у Карповых (Ф.Карпов бывший купец). Там тоже жила некоторое время моя мама. У Карповых была няня Груша, она стряпала на кухне вместе с другой приживалкой Марфушей. Няня Груша вдохновила дядю Ваню написать «Няню из Москвы» (1932-1933 гг.). Он часто ее слушал и наблюдал за всем. У Карповых было 2 сына: Давид и Адик, и дочь Маруся, а еще какая-то молодая родственница. Соблюдали все русские обычаи. Ездили в церковь регулярно, на Сергиевское подворье и в другие церкви. Справляли Пасху и вообще праздники, как полагалось. На Рождество устраивали большую елку. Приглашали детей.

Вокруг 2-этажного дома был большой сад и огород, а недалеко лесок, куда иногда ходили гулять. Вспоминаю, очень переживали похищение Кутепова. Конечно, было тесно, и впоследствии переселились на «rue des Rossignols» особняк, большой сад, оставались там полгода и летом отправлялись в Ланды. Первый год в Оссегоре, куда их пригласил русский скульптор Бурчак, жена его француженка, тоже скульпторша, не говорившая по-русски (перед смертью Бурчак говорил жене что-то по-русски. Бурчаки жили в прекрасной вилле на берегу озера. Шмелевы нашли себе дачу ближе к центру городка, тоже недалеко от озера. Помню, там росли фиговое дерево и мимоза. В эту эпоху Оссегор был еще маленькой рыбацкой деревушкой, окруженной сосновым лесом с узенькими тропинками для эксплуатации смолы, по которым ходили только смолокуры. Иногда мы пробирались на дикий океан. Надо было знать ходы. На берег выбрасывало всякую всячину: бревна, куски лодок, поплавки для сетей, бутылки, водоросли. Раз Бурчаки нашли даже ящик с шампанским. Помню, раз мы заблудились в лесу, и дядя Ваня своей палкой пробивал путь через колючки. В озере купались, так как в океане очень было опасно. Озеро, связанное с океаном каналом, наполнялось приливом. Между лесом и океаном пустынные песчаные дюны с дикой гвоздикой и разными пахучими травами.

Впоследствии Шмелевы переехали на окраину Капбретона, наняли маленькую одноэтажную деревянную дачу среди поля виллу «Alouette» («Жаворонок»), я бегал по этому полю в красной шапочке от солнца, которую мне сшила тетя Оля. Вообще она меня одевала, обувала, вязала кофточки. Был у нас сосед Darigad, росла у него высокая кукуруза. Я раз даже потерялся в кукурузе и выбрался где-то далеко. Дядя Ваня любил заниматься огородом. Он сажал всегда огурцы, иногда дыни и помидоры. Сам опылял огурцы. Сажал тоже цветы: настурцию, повилику, бархотки, резеду и душистый горошек. Меня он возил на велосипеде. Пристроили седло между ним и рулем на раме. Ездили далеко, в Vieux Boucau, Soustons, Seignoss, Soorts, собирали ежевику. Тетя Оля варила варенье. Осенью собирали рыжики, маслята по окраинам соснового леса, белые под дубами, иногда попадались лисички. Сушили белые, солили рыжики на зиму. Дядя Ваня говорил, что знает грибное слово, и когда он якобы его произносил, мы попадали на грибное эльдорадо. Позже мы познакомились с другими местными грибами, Остерегались поганок. В лесу искали избушку Бабы Яги, но так и не нашли. Белые сушили на зиму, а рыжики солили.

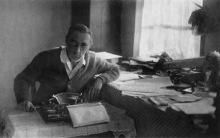

На берегу океана собирали ракушки. Тетя Оля их пришивала для меня на картонку. Она тоже облепляла при помощи замазки коробочки разноцветными разбитыми стеклышками и ракушками. Дачу расширили: пристроили рабочий кабинет с верандой, где Шмелев писал свои произведения. Всегда печатал их сразу же на машинке. Получали газеты и журналы: «Возрождение», «Последние новости», «Руль» (из Риги), «Иллюстрированную Россию», «Перезвоны». Помню, я был очень болен энтеритом, меня спасла тетя Оля, вымолила у Бога. В Soorts дядя Ваня познакомился с местным учителем. Он жил при своей школе. Мы иногда к нему ездили. Впоследствии построили несколько других вилл уже из кирпича. В одной из них жили какие-то французы. У них был сын, Адамсон, мальчуган моложе меня, очень любивший карабкаться мне на спину и как-то свалил меня с навозной кучи на разбитую посуду. Лилась кровь. Меня лечил полковник Попов (участник Первой Мировой и гражданской войн, писатель, сотрудник Зарубежного союза русских военных инвалидов и Объединения лейб-гренадерского Эриванского полка, с 1931 г. секретарь редакции газеты «Русский инвалид»), который был у нас в гостях. Я очень боялся йода, но меня убеждали, что офицер не должен бояться.

Потом переехали ближе к центру Капбретона, недалеко от канала Будиго, в двухэтажную каменную виллу, принадлежавшую Гаше. Там был таинственный чердак, с таинственными вещами. Гаше любил рыбачить в канале, протекавшем через глухие леса. Иногда нанимали лодку, уезжали с приливом, возвращались с отливом. Брали с собой пикник. Забыл сказать, на участке дачи «Alouette» тетя Оля построила беседку, там собирались русские друзья, пили чай. Благодаря Шмелеву многие другие русские познакомились с этими чудесными, еще не туристическими местами. Помню Деникина с женой и дочкой Маришей немного старше меня. Мы с ней часто играли, но, по моим детским воспоминаниям, она хотела всегда командовать. Впоследствии она вышла замуж за француза, стала довольно известной артисткой, Marina Gray. Помню профессора Кульмана (филолог-славист, литературовед, автор многих статей об И.С. Шмелеве) с женой. Преподавал русский язык в Сорбонне. Приезжали Бальмонт с женой и иногда с дочерью Миррой. Мы часто с ними встречались. Бальмонт и Шмелев беседовали на балконе о литературе. Бальмонт читал свои стихи. Приезжал доктор С.М. Серов с женой и дочерью Ириной (замужем Мамонтовой). Серов лечил Шмелева и всю нашу семью. Ему всецело доверяли. Добряк. Лечил бесплатно бедных. Брал только с людей со средствами. Иван Сергеевич называл дочь и мать стрекозками, Они всегда ходили в белом. Помню Попова, у него была только одна рука, был ранен на войне. Устроил ферму близ Соортса. Мы к нему ездили. У него был большой огород, разводил кур. Каждый русский готовил по своему рецепту водку и друг друга приглашали. Некоторые готовили наливку из ежевики, на солнце. Часто гуляли в лесу, ходили на дикий океан, но в Капбретоне он не был таким опасным, как в Оссегоре.

Меня держал дядя Ваня на канате, и я подходил к волнам. В саму воду не заходил, могло унести течением. Шмелевы меня стерегли на берегу. Когда кончался отлив и начинался прилив, было безопасно. Можно было переходить вброд.Вдоль канала был ил, из которого тетя Оля меня учила лепить. Каждый раз, когда Шмелев что-нибудь писал, он читал своей жене, выслушивал ее мнение и в зависимости от него перерабатывал напечатанное. Тетя Оля стряпала на плите. Я любил собирать на растопку ветки, а в Ландах щепки от сосен, которые смолокуры стругали с сосен, и шишки. Я очень любил лазать по деревьям. Дядя Ваня очень боялся, чтобы я не упал. Про «нашу дачу» в Алуште (ул. Горная, 3. писатель купил дом у А.Д.Соколовой 19 мая 1920 г. Ныне здесь Дом-музей И.С. Шмелева)

Мне часто рассказывали, про курочек, про ястреба. Как она была построена. Дядя Ваня много мне говорил про былое, про Горкина, про праздники, про богомольцев и это дало ему повод зафиксировать свои воспоминания в книге, чтобы я потом читал. Фактически я заменял ему убиенного во время революции сына Сережу. Когда тетя Оля узнала о его смерти, она сразу же поседела и потеряла все зубы. О Сереже мы часто вспоминали, каждый вечер о нем молились. Тетя Оля стряпала для меня, как для Сережи, то есть готовила лакомства, которые он любил. Одно из них мы называли «Сережечкины жилки». У тети Оли я научился стряпать. По воскресеньям обыкновенно ели куриный суп. Пекла пироги с рисом. На сладкое кисель. По праздникам часто были пирожки с мясом, яйцами, зеленым луком и даже с визигой. Готовила ватрушку, песочный пирог с вареньем. По будням ели щи с кашей, котлеты. Прекрасно умела стряпать. Помню, чтобы бифштекс был мягче, долго била его дном бутылки. Всячески старалась угодить всем. Охраняла своего супруга от забот и тревог. Благодаря ей он мог всецело отдаться своему искусству.

Часто приезжали к нам гости, и мы ездили тоже. Помню, я сидел на коленях у Бунина. Дядя Ваня наизусть читал басни Лафонтена и Крылова и сравнивал их с лит. точки зрения, преимущество давал Крылову. Первые книги французские, которые он мне подарил: В.Гюго «Труженики моря» и «Собор Парижской Богоматери», а затем Флобера «Госпожа Бовари». Шмелев был моим крестным отцом и строго выполнял свой отеческий долг. Крестной матерью была Павла Полуэктовна, супруга богослова Карташева (выпускник и доцент Петербургской духовной академии, профессор Высших женских курсов в Петербурге, председатель Религиозно-философского общества в Петербурге; в 1917 г. обер-прокурор Святейшего Синода, министр по делам вероисповеданий временного правительства, в эмиграции председатель Русского национального комитета, профессор Богословского института в Париже). Когда он говорил про религию, можно было заслушаться, так было интересно и такой был у него широкий подход. Он читал лекции при Сергиевском подворье.

Крестил меня четырехлетним митрополит Евлогий, на rue Daru (известный церковный деятель, богослов, основатель Сергиевского подворья и Богословского института в Париже. На рю Дарю находится собор св. А.Невского). Я отлично помню, как я сразу же пропел сам молитву «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас».

Пост соблюдали и я не хотел есть ничего скоромного. Мне объяснили, что есть яйца постные без зародыша и скоромные. Мы их просвечивали. На Пасху пекли куличи, красили яйца, устраивали катанья, чье яйцо крепче? С заутрени старались принести огонек из церкви для лампады, что было нелегко, в особенности в метро. На Рождество заранее готовили самодельные украшения (отнюдь не покупные, стандартные). У каждого был свой стиль. Тетя Оля была очень ловкая и изобретательная. Делала из картона сундучки, чашечки на блюдце, домик, цепи и звезды. Я и теперь продолжаю это былое и приглашаю на праздник детей, оно столько приносит радости, я знаю по себе.

25.07.1991

https://rusmysl.ru/2002Long1/440416apr11a18.html

https://trsobor.ru/poyushh....satelya

|

| |

| |