| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 07 Янв 2025, 17:56 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7544

Статус: Offline | КАРЛ ФЕДОРОВИЧ ВАЛЬЦ

(1846 - 03.04. 1929)

ВОЛШЕБНИК РУССКОЙ СЦЕНЫ

Мир закулисного пространства представляется зрителю таинственным и загадочным: закулисье редко открывает свои секреты, оно манит, завораживает и не позволяет разоблачать себя. Театр должен оставаться другой реальностью, в которую можно погружаться, подчиняясь ее законам, но не диктуя ей свои. Кто они, творящие эту реальность, обладающие даром создавать чудеса - полеты на сцене, низвергающиеся водопады, пожары и землетрясения? Имена этих уникальных мастеров зачастую неведомы зрителю, но без них невозможно представить легендарную историю Большого театра.

Можем ли мы представить, что был когда-то в Большом театре человек, которому Чайковский доверял сценическое воплощение своих произведений? Брал, по сути, в соавторы премьеры "Лебединого озера"? К.Ф. Вальц, главный декоратор и машинист Большого театра, автор тысячи театральных эффектов, в своих мемуарах вспоминает об этом уникальном факте несколькими скупыми строками: "При постановке балета П.И. Чайковский принимал живейшее участие в его декорационном оформлении и много беседовал об этом со мной. Особенное внимание им было уделено финальному акту. В сцене грозы, когда озеро выходит из берегов и наводняет всю сцену, по настоянию Чайковского, был устроен настоящий вихрь - ветки и сучья у деревьев ломались, падали в воду и уносились волнами. Эта картина удавалась очень эффектно и занимала Петра Ильича. После грозы, для апофеоза, наступала заря, и деревья под занавес освещались первыми лучами восходящего солнца".

Видимо, замысел композитора был исполнен с излишним воодушевлением - во всяком случае, так показалось критику Кашкину: из-за шума "мощной театральной техники совершенно не было слышно музыки".

Парадокс в том, что свои упреки критик должен был бы адресовать не машинисту сцены, а Чайковскому, по инициативе которого Вальц устроил на сцене "подлинную бурю". Композитор не предполагал последствий своей опрометчивости, когда доверял сценическую судьбу созданного им произведения превосходному мастеру театральных чудес, по его же словам, "высокоталантливому московскому мастеру".

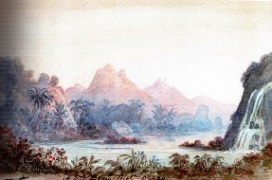

Эскиз декорации к балету «Дева ада» Невкура. 1879.

Имена, подобные К.Вальцу, остаются в мире закулисья. Их творения, находки, прозрения моментально входят в сценическую практику и растворяются в ней так, словно были всегда. Да и само служение в театре, как правило, с ранней юности и всю жизнь не предполагает всеобщего признания. Светлые лучи этого признания ощущались разве что на бенефисе, оговоренном в контракте, - Вальц обычно получал его в первое воскресенье Великого поста, - время отнюдь не театральное. И тут офиц. маг Большого Императорского театра давал волю своей фантазии.

Как-то раз в "Полете валькирий" Вагнера (впервые показанном в его бенефис) цирковые наездницы на живых лошадях уносились в облака. В другой раз сцена превращалась в волшебный сад с водопадами, фонтанами, тропическими растениями, партером живых цветов в виде ковра с разнообразнейшими арабесками. Успех бенефиса превосходил все зрительские ожидания, но бенефициант, за вычетом громадных расходов, уходивших на сценические эффекты, получал копейки. Однако восторги публики искупали все. На праздновании 50-летия службы Вальца в 1911 г. произошел инцидент, ставший еще одним аккордом торжества. Накануне вышло распоряжение дирекции Конторы Императорских театров: чествовать работников монтировочной части только при закрытом занавесе. Но публика потребовала поднять занавес и устроила овацию юбиляру.

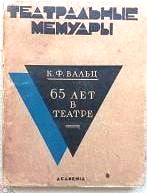

Его судьба не таит в себе головокружительной интриги. "65 лет в театре" - так назвал Вальц свои мемуары, определив названием и свое предназначение, и ту силу, которая позволяла ему этому предназначению смиренно следовать. Долгий-долгий путь, с поразительными встречами, со сменой эпох и каждый день - театр, сцена, сметы, расходы, споры с подрядчиками, администрацией. И - премьеры, премьеры, которых не счесть, и к каждой из них, 65 сезонов подряд, в той или иной степени причастен Карл Федорович.

Он был сыном обрусевшего немца, который начинал свой артистический путь капельмейстером крепостного оркестра и дослужился до почетной должности главного машиниста Мариинского театра. Продолживший театральную династию Карл в своих мемуарах напишет о встречах с великими современниками - Островским, Ермоловой, Шаляпиным, Коровиным - и совсем мало о себе. Театральные прожекты, ставшие революционными в развитии сценической техники, - будь то замена масляного освещения газовым или химического дыма паром, введение новой системы подъема декораций - упомянуты в воспоминаниях несколькими строками, о собственной роли в их осуществлении не сказано почти ничего. Но сколько восторженных слов в адрес реформаторов сцены: директора Императорских театров И.А. Всеволожского, балетмейстера А.А. Горского. Видимо, интуиция художника всегда приводила его к тем, кто мог обновить театральные формы, не покушаясь на традиции, а только "переводя" их на современный сценический язык. Пример тому - конфликт среди художников-оформителей, невольным участником которого стал Вальц.

Усилиями В. А. Теляковского, управляющего Московской Конторой Императорских театров, в Большой были приглашены для оформления спектаклей художники-станковисты, среди которых самым талантливым и выдающимся мастером был К.Коровин. Для штатных декораторов это послужило сигналом, что их первенство заканчивается. Более того, меняется стиль отношений между постановщиком спектакля и художником. Положение дел в этой сфере к тому времени сложилось до крайности ненормальным: декораторы делали оформление спектаклей самостоятельно, а постановщики принимали его и работали уже в готовом оформлении. Доходило до абсурда. Так, А.П. Ленский, знаменитый актер и режиссер Малого театра, обращается к А.Ф. Гельцеру, оформлявшему его постановку, с просьбой показать рисунок декораций: "Мною руководит не простое любопытство полюбоваться Вашим худ. произведением, но и крайняя необходимость, т.к. я ставлю эту пьесу. Я желал бы зрело обдумать все и просить Вас, пока вы еще не начали работы, может быть, что-либо незначительное изменить или прибавить..."

"Мастера старой закалки, понятно, рассчитывали на поддержку Вальца, но "я никак не мог будировать против таких художников, как Коровин и Головин, искусство которых мне всегда было близко и дорого. Новые художники на первых порах относились ко мне с недоверчивой подозрительностью, но, убедившись, что я не только не чиню им препятствий, но даже способствую их работе, быстро переменили ко мне отношение, а впоследствии даже сделались близкими моими приятелями…" - писал он в своих мемуарах. Можно ли назвать карьерой те ступени профессионализма, постижения ремесла, которые он последовательно преодолевал?

В возрасте 15 лет он был принят в Большой театр пом. машиниста - 3 октября 1861 г. В августе 1867-го получил звание декоратора. После смерти отца Карл - совсем молодым - становится гл. машинистом и декоратором Большого театра. В 1900-м был переименован в машинисты-механики, пользуясь правами артиста 1-го разряда. И в этом же году Вальцу поручено общее руководство всей машинной частью и организация изготовления новых и поправка старых декораций Большого, Малого и Нового московских театров. Современники высоко ценили талант Карла Федоровича, называя его "магом и волшебником". В Париже, после спектаклей знаменитых "Русских сезонов", его окрестили "русский Калиостро". Это смешило знавших Карла Федоровича - основательный и почтенный домохозяин менее всего походил на авантюриста Джузеппе Бальзамо. Но его таланты в знании "химических чудес" (что для простого обывателя всегда сродни алхимии) позволили парижским журналистам окрестить его именно так.

А.Бенуа, вспоминая о "Русских сезонах", пишет: "Особенно удачным получилось то усовершенствование или "украшение", на котором настоял маг и волшебник машинист Вальц. Это усовершенствование заключалось в том, что вместо небольшого среднего фонтана, бившего в петербургских "садах Армиды", здесь, в Париже, к концу второй картины вздымались две гигантские водяные пирамиды. Не только вид этих серебристых и пенистых масс производил на фоне темной зелени чарующее и необычайно освежающее впечатление, но и самый плеск воды как-то поэтично сочетался с музыкой…"

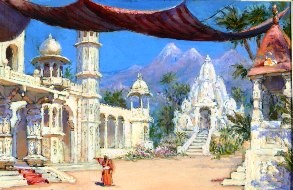

Эскиз декорации «Восточный дворец в саду» к фантастической сказке «Разрыв-трава», Москва, Новый театр, 1901. Макет декорации к опере Вагнера "Тангейзер"

В Париже Карла Федоровича пожаловали знаком золотых пальм "Officier de l'instruction publicque". Его талант был неизменно подчинен служению театру. Возможно, такой фанатизм, заставлявший оставаться вне времени и вне политики, и помог ему уцелеть в лихолетье. При советской власти почтенный маэстро был удостоен звания "Заслуженный машинист-механик" (едва ли не для него созданного), распоряжение о присвоении которого подписал сам нарком Луначарский. 26 марта 1922 г. театральная общественность Москвы отметила 60-летний юбилей службы главного машиниста-механика. На сцене его родного театра и в его честь выступали такие корифеи, как Станиславский, Собинов, Нежданова, Малый театр представляли великие Яблочкина, Гоголева, Южин, Садовский, Остужев, Рыжов. А в финале была представлена последняя картина балета "Корсар" Адана - знаменитая "Гибель корабля", сотворенная самим Вальцем.

Хореография Горского в юбилейный вечер отошла на второй план перед картиной почти натуральной морской трагедии, разыгравшейся на глазах воодушевленной публики… Вальц прослужит в театре до 1927 г., перейдя на почетную должность консультанта-механика машинно-декорационного отделения (сверхштата).

На 84-м году жизни, Карла Федоровича не стало. Его похоронили 6 апреля на Немецком (ныне Введенском) кладбище. Могила пока не найдена. Вальц не был театральным художником-оформителем спектакля в современном понимании этой профессии. Он был декоратором романтического театра. Образование получил непосредственно из рук мастеров: своего отца, ставшего после пожара Большого театра в 1853 г. во главе его мех. части, знакомых отца - профессора живописи Королевского оперного театра в Дрездене Отто Рама и профессора королевских берлинских театров Карла Гроппиуса. От природы наделенный многими талантами, он обладал большими познаниями в механике, пиротехнике, чутко и с воодушевлением воспринимал любое проявление таланта у других. Большой театр, вспоминающий тех, кто составил его славу, посвятил К.Вальцу спектакль "Щелкунчик". В один из январских вечеров, как и в давние времена, над легендарной сценой вновь воссияло это скромное и драгоценное имя.

Дмитрий Родионов, зам. гендиректора Большого театра

Журнал "Наука и жизнь. № 10

https://www.nkj.ru/archive/articles/7009/

МАГИЯ БЕЗ РАЗОБЛАЧЕНИЯ

Карл Вальц, - маг и волшебник российской сцены, лучший представитель исчезнувшей профессии театральный машинист-механик, декоратор, либреттист, изобретатель, скромный труженик, переживший 4-х императоров.

Обо всем, что видел и слышал на своем веку» Карл Федорович рассказал в бесхитростных мемуарах «65 лет в театре», когда ему было уже за 80.

Неторопливо, невозмутимо и добродушно он повествует об исчезнувшей театральной жизни, и его лаконичные описания собственной невероятной работы чередуются со столь же невероятными типажами, населявшими и окружавшими московские театры. Всемогущие императорские директора делят внимание мемуариста с рабочими сцены - горькими пропойцами, описания революционных тех. преобразований чередуются с забавными анекдотами, а вид дурно прокрашенной зелено-фиолетовой бороденки всеми забытого дирижера занимает столько же строк, сколько беседы с Чайковским по поводу «Лебединого озера». Но все исследователи зачитывают эту книжку до дыр, растаскивая на цитаты,- настолько живыми и достоверными кажутся воспоминания рассказчика, настолько колоритным и осязаемым предстает в ней русский театр XIX в., сохранивший в творчестве самого Вальца черты европейского ренессансного и барочного театра. Да и сам Вальц, выходец из семьи лифляндских немцев, сын театрального механика-самоучки, дослужившегося к его рождению до должности гл. машиниста Мариинского театра, был личностью вполне ренессансной по размаху деятельности и универсальности своего дарования.

Образования, в сущности, он не получил: в 9 лет был отправлен отцом в Дрезден к знакомому декоратору Отто Раму, затем несколько месяцев послонялся в гигантской берлинской мастерской знаменитого Гропиуса, снабжавшего декорациями пол-Европы, и уже через 2 года вернулся к отцу в Москву: Фридрих (Федор) Вальц к тому времени возглавил машинно-декорационный цех только что отстроенного после пожара Большого театра. В его бездонном закулисье любознательный юнец, с немецкой дотошностью вникавший во все тонкости механики и машинерии, и завершил свои университеты: в 15 лет Карл был зачислен в штат театра художником-декоратором. Должность не исчерпывала обязанностей и не стесняла воображения: водопады, наводнения, землетрясения, волшебные полеты и пылающие адские бездны, нарисованные на эскизах присяжных декораторов, предстояло материализовывать именно Вальцу. Все эти катаклизмы и превращения составляли непременную часть еще анакреонтических опер и балетов начала XIX в, а с угасанием романтического театра обрели главенствующую роль: жанр феерии был узаконен официально.

Гл. машинист сцены был приравнен к ведущим артистам: в первое воскресенье Великого поста ему полагался бенефис - целое отделение модных тогда «живых картин» и дивертисмент. Вальц творил чудеса: на сцене в клубах дыма под вагнеровский «Полет валькирий» метались девы на живых белоснежных лошадях: в мемуарах чудодей скромно раскрывает секрет - систему помостов, не видных за дымовой завесой. Описывает он и гигантский водопад во всю ширину сцены, ниспадающий по большому стеклу в подсвеченный зеркальный бассейн - под стеклом, как бы под водой, танцевал кордебалет. В «Корсаре» Вальц «топил» корабль весом 600 пудов: «Огромная бутафорская машина легко двигалась по сцене, качалась, разваливалась и незаметно убиралась на глазах у публики, так что после нее оставалось одно волнующееся море».

Неистощимая фантазия, тех. изобретения Вальца и его азартная находчивость кажутся тем более неправдоподобными, если учесть первобытную машинерию того времени: кудесник застал масляное освещение, пеньковые канаты и адский ручной труд армии рабочих сцены. В 1870-е, период охлаждения публики к балету, машинист-декоратор, спасая положение, сделался чуть ли не автором спектаклей. Для «Волшебного башмачка» он сам нашел композитора Мюльдоффера, балетмейстера Рейзингера и лично написал либретто, доведя сюжет «Золушки» до полной фантасмагоричности: «Я впервые применил электрическое батарейное освещение, выдумал массу неожиданных эффектов и даже выпустил на сцену колесницу, запряженную велосипедом». И публика повалила в театр.

При Вальце свершилось несколько закулисных революций, деятельным участником которых он стал: замена масляного освещения газовым, проведенная в начале 1860-х князем Львовым, частичная механизация оборудования и электрификация театров, осуществленная директором Всеволожским. Именно Вальц придумал гасить свет при «чистой перемене» декораций и заменил химические испарения водяным паром, заслужив вечную благодарность артистов, десятилетиями задыхавшихся в облаках вонючего дыма. Педантичный, компетентный и общительный, он становится желанным советником творцов: Чайковский не только детально обсуждает с ним финальную «Бурю» своего «Лебединого озера», но допытывается, как писать танцы, выясняет темпы, количество тактов.

Конец волшебной эпохе положил худ. прогресс: живописцы ХХ в. - Головин, Коровин, Васнецов, приведенные в театр директором Теляковским,- не нуждались в спецэффектах. Однако Вальц и с ними нашел общий язык. Неслучайно Дягилев несколько сезонов подряд приглашал его в свою антрепризу. «Русским Калиостро» его прозвали именно французы, сраженные гигантскими пирамидальными фонтанами, бившими в «Павильоне Армиды» всамделишной водой.

Карл Федорович принадлежал к последней плеяде механиков и декораторов, мастеров феерических постановок. Со временем в его доме собралась уникальная коллекция, раскрывавшая секреты «театральной машинерии». Здесь были чертежи, рисунки, эскизы декораций, модели, макеты, различные инструменты, словом, все, без чего нельзя представить искусство сценического оформления спектакля. Бывая ежегодно в Западной Европе, Вальц собирал и там все то, что могло пригодиться в профессиональной деятельности. Он привозил в Москву и макеты, и чертежи, и, конечно, книги, посвященные искусству театра и механике сцены. Готовя постановку, мастер сначала делал предварительные наброски и выполнял макеты, причем иной раз макеты были действующими. С детства хорошо познавший законы механики и физики, он изготавливал все эти макеты на редкость изобретательно и искусно. Это был Мастер в высшем значении слова. Так, он выполнил модель сцены Большого театра с устройством целой системы водопроводных труб. Стоило при пожаре нажать всего одну кнопку, и вся сцена мгновенно окружалась сплошными водяными стенами... Вся коллекция Карла Федоровича после его смерти поступила в Театральный музей им. А.А. Бахрушина. В Москве Вальц жил в доме Кальмеера на Пречистенском бульваре, д. 23.

Татьяна Кузнецова

28.01 2021. газета "Коммерсант"

https://www.kommersant.ru/doc/4662940

http://www.artpanorama.su/?category=article&show=subsection&id=158

|

| |

| |