| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 29 Июн 2025, 16:38 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | МАРИЯ ФЕДОРОВНА МЕЙЕНДОРФ

(1869 - 19.04. 1962)

Русская баронесса, автор мемуаров. Она прожила долгую жизнь, полную драм. событий и испытаний. Она родилась в в 1869-м году в Санкт-Петербурге, в дворянской многодетной семье, которая принадлежала к высшей знати, близкой к трону, хотя и не была богатой. Мария Федоровна была автором 8-ми книг, включая «Воспоминания» и «Мемуары фрейлины Императрицы». По настоятельным уговорам родных, на старости лет «тетя Маня», как ласково называли ее в семье, описала свою жизнь.

Ее книга «Воспоминаний» охватывает почти целый век – самое трагическое время в истории нашей страны. Издатели «Воспоминаний» поясняют, что книга ее - это «это картина жизни человека, юность которого прошла в аристократическом высшем свете процветающей России конца ХIХ – начала ХХ столетия, зрелость – в ужасах и нищете Первой мировой войны и большевистской революции, в сталинской тюрьме и ссылке, в оккупированной немецкими и румынскими солдатами Одессе, а старость – в эмиграции».

Ее история – одна из сотни тысяч подобных историй жителей нашей страны. В своих воспоминаниях мемуаристка живо описывает в деталях жизнь в России конца Х1Х в. и 1-й половины ХХ в. Книга написана прекрасным лит. языком, а потому легко читается. Мария Федоровна замужем не была, детей не имела, зато имела многочисленных родственников, а судьбу предков прослеживает, начиная с петровского времени и почти до наших дней. Среди ее родни много выдающихся церковных деятелей Русского Зарубежья: епископ Василий (Родзянко), сын ее родной сестры Елизаветы; протопресвитер Иоанн Мейендорф, сын ее двоюродного брата Ф.Ф. Мейендорфа; парижский священник протоиерей А.Ребиндер, внук ее сестры Ольги; живший в Австралии священник Н.Грант, внук ее сестры Алины. Жена ее родного племянника Н.Куломзина – София Куломзина – автор учебника по Закону Божьему для детей.

Отец ее, Ф.Е. Мейендорф (1842–1911), – генерал-лейтенант русской императорской армии, офицер Конногвардейского полка. Родился в православной семье дворян Эстляндской губернии, из прибалтийских немцев, давно служивших Российской короне. Мать, Мария Васильевна, урожденная Олсуфьева (1841–1920), воспитывала 9-х детей.

«Родилась я в конце 1869 г. в Петербурге. Моя мама была членом большой дружной семьи: у бабушки было 3 сына и 4 дочери»,– так начинает свое повествование Мария Федоровна в книге «Воспоминаний». В мемуарах баронесса рассказывает, как строились отношения родителей друг к другу, к детям, описывает повседневный быт семьи. Эти страницы полны ценных советов о том, как правильно организовать жизнь семьи. К послушанию мать приучала своих детей с младенческого возраста: «Родители мои умелым употреблением слов: ‟нельзя”, ‟можно”, ‟надо”, ‟необходимо” приучали нас к тому, что другого выхода нет, как послушаться, и мы росли послушными детьми, вызывая подчас удивление окружающих».

Мать часто повторяла: «Дайте детям счастливое детство, и это будет залогом счастья на всю жизнь».

И действительно, дети выросли бодрыми, веселыми, жизнерадостными, энергичными, без малейшего оттенка пессимизма. В «Воспоминаниях» приводится верная мысль, принадлежащая матери автора: «Если ребенок будет стремиться быть хорошим не из любви ко всему хорошему, а из-за выгоды им или невыгоды такого-то его поступка, то он войдет в жизнь с психологией карьериста: я должен поступать так, потому что это мне выгодно».

«С матерью читали мы и рассказы из Ветхого Завета, читали и Евангелие, в котором налево был славянский текст, направо – русский. Одна из нас читала текст по-русски, другая, сейчас же, – тот же текст по-славянски. Так мы незаметно познакомились с церковнославянским языком. Когда к нам в деревню приехала бабушка, которая по старости и хворости не могла ходить в церковь в село, дядя мой (брат матери) помог моему отцу пристроить к дому домовую церковь. По воскресеньям приезжал батюшка; иногда служил полную обедню, иногда – так называемую обедницу. Нам, старшим двум девочкам, мать давала молитвенник, по которому мы следили за возгласами и за хором. Так просто совершалось наше религиозное воспитание».

Как видим, семья была благочестивой, жила по вере.

Всю жизнь Мария Федоровна хранила молитву, найденную переписанной в Евангелии, принадлежавшем ее прабабушке, и ее текст напечатала в своих мемуарах: «Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я сама умею любить себя. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто Тебе. Ты зришь нужды мои, которых я не знаю. Зри и сотвори по милости Твоей: порази или исцели, низложи или подыми. Благоговею перед соизволениями Твоими. Безмолвствую перед неисповедимыми Судьбами Твоими. Предаюсь Тебе, приношу себя в жертву Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Детство Мария Федоровна провела в имении под Уманью Киевской губернии: когда Маше было 3 года, отец ее купил небольшое имение Тимашовка недалеко от Умани. В 1882-м семья переехала в Одессу, где Мария поступила в 5-й класс частной гимназии. В 12 лет она сознательно стала присматриваться к своему внутреннему миру, стремясь к его усовершенствованию, на что младшие братья говорили: «Маня благочестивит».

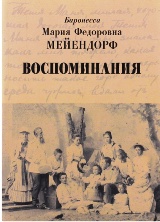

Семья барона Ф.Мейендорфа. Слева направо: Анна, Василий, Алина, Юрий, Екатерина, Мария Васильевна, Маня (стоит), Федор Егорович, Ольга и Лев. 1880

После окончания гимназии Мария посещала фельдшерские курсы и ходила в больницу на амбулаторный прием, где училась делать перевязки. Однако пришлось оставить курсы в связи с болезнью няни, которая нуждалась в постоянном уходе. В 1885 г. семья переехала в Ялту для лечения старшей дочери Алины. В 18 лет у нашей героини появились серьезные сомнения в справедливости имущественного положения людей в обществе, его неравенства. Она стала искать разрешения своих сомнений и не находила. Самое страшное, что стала сомневаться в вере: «Я была на пути к полному безверию. Но Бог спас меня от этого».

Все произошло после того, как Мария познакомилась с двоюродной сестрой Сашей.

Саша «была какая-то неземная. В ней светилась ее чудная душа. Ее необыкновенная сердечность, ее отвлеченность от всего житейского, ее устремленность к чему-то высокому, ее вера в Бога, ее любовь к Богу так и сквозили во всех ее действиях, во всех ее словах… Я заразилась ее верой. Я была на краю пропасти, и она спасла меня. Я поняла, вернее, почувствовала, что вера не основывается на логических доводах разума. Вера есть состояние души, ощущающей присутствие Бога».

С искренней прямотой она описывает свое первое чувства влюбленности в 19 лет. Поняв, что ее избранник любит другую женщину, Мария стала бороться со своим чувством. Победа далась ей нелегко: в продолжение целого года она каждую ночь видела возлюбленного во сне: «Видно, что я была сильно поражена моей первой любовью, и, вырвав ее с корнем, вырвала вообще способность еще раз полюбить кого-нибудь». Больше никогда в жизни она не думала о мужчинах. Это была ее первая и последняя в жизни любовь.

Осенью 1892 г. семья из Крыма вернулась в Петербург в связи с назначением отца командиром конвоя Императора Александра III. Осенью 1893 г. Мария поступила на мат. факультет Бестужевских высших женских курсов. Ввиду большого числа желающих учиться, на курсы принимались только медалистки. На курсах она столкнулась с революционно настроенными курсистками, которых увлекла мода на «передовые» взгляды. Мария всячески препятствовала их мероприятиям. Так, однажды она предотвратила провокационную выходку революционно настроенной молодежи. Дело в том, что одна заключенная в тюрьму революционерка покончила с собой, и панихида по ней в Казанском соборе Петербурга должна была превратиться в акцию протеста против правительства. Она передала записку самому Императору о готовящейся провокации, включавшей столкновение с полицией. Тогда полиции было приказано не чинить никаких препятствий собравшейся на панихиду толпе, и панихида прошла мирно, без кровопролития.

«1896 год был для меня годом знаменательным: в начале его – знакомство с Толстым; летом – поездка за границу; и, наконец, осенью – свадьба моей старшей сестры Алины».

На рождественские каникулы 1896 г. А.В. Олсуфьев (1833–1901), брат матери Марии Федоровны и дальний родственник Л.Толстого, пригласил племянниц – Марию и Анну Мейендорф – в свое имение Никольское, где произошло их знакомство с писателем.. Девушки слышали за столом разговоры и споры родственников. Марию заинтересовал призыв писателя к «непротивлению злу»: Лев Николаевич отвращался всякого насилия. В душе Мария с ним не соглашалась: «Я понимала, что без наказания появится разнузданность. Без войны (освободительной) – насилие, порабощение. Как же быть? Человечество останавливается в бессилии перед этими вопросами, и не только оно, но и Толстой не мог дать на него практического ответа… Лев Николаевич искренне желал облагородить человечество. Но его ошибка была в том, что он начал издавать наружные правила жизни. Можно питаться растительной пищей, самому убирать свою комнату (не эксплуатируя чужого труда), носить войлочную обувь вместо кожаной, для которой надо убить животное. Все это проделать легко, но это не поможет нам стать внутренне лучше, чем мы были. Толстой ставил вопросы ярко, как гений, а отвечал на них как человек».

Весной 1898 г. Мария окончила Высшие курсы и устроилась преподавателем математики в старших классах Александровской женской гимназии Кронштадта. Она могла не работать: родители были достаточно обеспеченными людьми, поэтому желание дочери работать вызвало у них раздражение: «Затея стать простой платной учительницей, будучи состоятельной, отнимать хлеб у той, которая усиленно в нем нуждается, им была совершенно непонятна, и они стали усиленно отговаривать меня от этого шага. Затея стать простой платной учительницей, будучи состоятельной, отнимать хлеб у той, которая усиленно в нем нуждается, им была совершенно непонятна, и они стали усиленно отговаривать меня от этого шага».

Однако Мария настояла на своем – и оказалась права: приобретя педагогический опыт, в будущие трудные и голодные годы она добывала пропитание, давая частные уроки.

Счастливая молодость баронессы Марии Федоровны кончилась с наступлением ХХ в. В семье начались болезни, потери, тревоги и горести. Одна за другой последовали смерти близких, родных. В 1901-м году умерла от тифа любимая сестра Алина, оставив на мужа, Н.С. Сомова (1866–1913), 2-х маленьких сыновей (полуторагодовалого и четырехлетнего). Смерть Алины была для нее огромным горем. В 1912 г. скончался в Одессе от сердечного приступа ее отец, глава семьи. В 1912 г. умерла жена брата Юрия Н.н. Мейердорф, урожденная Долгорукова (Наленька) (1882–1912). Летом 1913 г. скончался Н.Сомов, муж Алины.

В 1916 г. погибла при крушении госпитального судна «Портюгаль» сестра Анна (1871–1916), служившая на корабле старшей сестрой милосердия. В 1905-м году, с началом Русско-японской войны, Мария оставила преподавание в Кронштадтской гимназии, переехала в Одессу и стала жить у Николая Сомова, помогая ему воспитывать сирот-племянников. Летом 1913 г. она обещала умирающему Сомову, что не оставит 2-х его сыновей. В течение 3-х лет (1913–1917 гг.) она жила вместе с матерью и другими родственниками, принимая участие в воспитании племянников. Всего она провела с мальчиками более 8 лет.

Несмотря на потери близких, в большой и дружной семье Мейендорфов продолжалось размеренное течение жизни, которое нарушил 1917 г. Началась тяжелейшая жизнь «бывших» во время Гражданской войны и в последующие годы диктатуры пролетариата. Если в 1-й части книги читатель видит нашу героиню на веселых приемах, на которые собираются все члены многочисленной семьи, то во 2-й части книги Мария Федоровна сталкивается с суровыми условиями быта, с борьбой за выживание. Весной 1917 г. она с матерью переехала в свое украинское имение. Часть «Воспоминаний» касается революционно-кровавых событий на Украине, которая в то время стала ареной борьбы между петлюровцами, махновцами, большевиками и Белой армией. Началась анархия.

Семья близких родственников Куломзиных была выселена из своего имения, и Я.А. Куломзин вместе с женой Ольгой, младшей сестрой Марии Федоровны, и ее братьями отправились на Украину, под Умань. Там они беспечно жили в имении Мейендорфов Бабушкин Хутор, пока не нагрянула банда махновцев. 9 сентября 1919 г. был расстрелян Яков и зверски убиты братья Марии Федоровны – Юрий и Лев. Вот отрывок из ее «Воспоминаний»: «Тут, на глазах всех арестованных, они начали немилосердно избивать Юрия, приговаривая при каждом ударе: ‟Признайся! Признайся!” С ужасом бедный Лев смотрел на эту пытку. Наконец не выдержал и воскликнул: ‟Да что вы от него хотите?” Они бросили бить Юрия и со словами ‟А! ты тоже этого хочешь!” принялись за Льва. Избитый, измученный Юрий сидел у стенки и широко раскрытыми глазами смотрел на умирающего под ударами брата. Когда Лев скончался, они вытащили его вон и возобновили свои старания над Юрием. К несчастью для Юрия, у него оказался такой живучий организм, что эта ужасная сцена все длилась и длилась. В это время прошел через помещение сам Махно. Юрий подполз к его ногам и просил его прекратить эту муку. Махно распорядился: ‟Пристрелите его”. – ‟Патрона жалко”, – ответили они. Махно ушел, а они продолжали. Наконец, один из них ударил Юрия носком своего сапога в область сердца, и ударил так сильно, что в этот же момент Юрия не стало…». После их похорон было принято решение ехать в Одессу.

Мария вместе с матерью поселилась в небольшом одесском имении. Жизнь их протекала в условиях постоянной смены власти. 7 февраля 1920 г. Советская власть окончательно утвердилась в Одессе, и большевики реквизировали у Мейендорфов всё имущество. 25 апреля 1920 г. умерла мать. После ее смерти Мария Федоровна выехала к сестре, О.Куломзиной, которая после трагической смерти мужа осталась с 5-ю детьми в Умани. Старшие – Никита и Ярослав – поступили работать скотниками на молочную ферму. По приезде Мария стала помогать больной (болели ноги) сестре вести хозяйство. Бывшая баронесса работала до изнеможения: готовила на 7 чел., доила корову, убирала за скотиной, ходила на рынок.

Сестру Ольгу больше всего беспокоило, что дети останутся без должного образования, и она с детьми решила уехать за границу. Начался тайный, опасный и тяжелый переход сестры с ее детьми через границу. Мария Федоровна осталась в Советской России из благородных побуждений, чтобы выиграть время для бежавших родственников. Она не хотела подвести людей, которые помогали бежать ее сестре, и для конспирации сама себе писала письма. После благополучного перехода семьи сестры Ольги через границу в 1923 году она вернулась в Одессу.Вся семья Мейендорфов оказалась за границей, а в России осталась одна Мария Федоровна. Жила с двумя помощницами – кухаркой и няней Еленой. Несколько лет она добывала пропитание частными уроками, обучая математике и иностранным языкам. Постоянно посещала храм, в котором стала членом «пятидесятки» (все церкви в то время были обложены налогом сообразно со своими церковными доходами, и 50 членов прихода должны были ручаться за своевременный взнос этого налога).

В 1927 г. Мария Федоровна была арестована в Одессе по церковному делу. Следователю надо было приписать приходу и настоятелю храма контрреволюционную организацию. При обыске у нее была обнаружена переписка с ее родственниками, живущими за границей. Перед входом в здание арестного дома Мария Федоровна осенила себя большим крестным знамением: «Для меня это символ принятия всякого положенного мне от Бога страдания», – напишет она потом. На допросе следователь стал спрашивать ее о делах той церкви, которую она посещала. Требовал назвать имена тех, которых она знала в связи с церковными делами. Она ответила, что имен никаких называть не будет. Её поместили в загородную тюрьму.

«В 1928 г. я просидела в советской тюрьме 4,5 мес.; я вовсе не томилась своей неволей. Меня не раздражала ни запертая дверь, ни каменная стена, окружавшая двор, по которому мы совершали наши ежедневные прогулки: я жила интересами дня и не драматизировала своего положения. Когда я познакомилась с людьми, собранными там, я недоумевала: неужели власти не могли арестовать хоть кого-нибудь более похожего на действительную контрреволюционерку? Все были самые обыкновенные обывательницы. Между прочим, просидели там с нами целые сутки три старушки-вегетарианки – новые блюстители порядка не знали, не опасная ли это какая-то неслыханная ими организация, и на всякий случай взяли и их».

Бывшая баронесса была выпущена из тюрьмы ввиду тяжелой болезни (заболела дизентерией с высокой температурой и кровавым поносом). Решением Московского суда ей было объявлено, что она должна выехать из Одессы в течение недели туда, куда сама укажет, и пробыть там 3 года. Она назвала Уральск, где жила ее троюродная сестра Т.В. Олсуфьева. По приезде на место ссылки она сняла комнату и устроилась репетитором по математике. Через год Олсуфьеву арестовали и выслали в Шадринск. По окончании 3-хлетнего срока ссылки Мария Федоровна ненадолго переехала в Шадринск к Татьяне Васильевне, где работала учительницей нем. языка в школе. Потом перешла из школы в местную газету корректором. Олсуфьева с помощью жены Горького Пешковой выехала за границу к родственникам.

В 1932 г. на основе полученной мед. справки о необходимости курортного лечения Мария Федоровна добилась разрешения вернуться в Одессу. Тюрьму и ссылку она перенесла очень спокойно, потому что главной ценностью всегда считала свободу не внешнюю, а внутреннюю. «Мысль – это всегда свобода», – написала она. Так же ей был неведом страх: вся семья была воспитана в твердом убеждении, что страх – это от лукавого. Переехав в 1932 г. на постоянное место жительства в Одессу, она прописалась и жила у знакомой на правах ее домработницы, зарабатывая на жизнь частными уроками.

Мария Федоровна была мало привязана к материальным благам. Все ее душевные переживания были связаны не с потерей имущества, а с гибелью близких и с теми трудными ситуациями, в которые они попадали.

«Когда мы были освобождены революцией от всякой собственности, я почувствовала большое, искреннее облегчение».

- Как вы можете так жить, не знать, что будет завтра? – спрашивали ее.

– А вы знаете, что будет с вами завтра? – парировала «тетя Маня».

В войну, летом 1941 г. Одесса была оккупирована немцами и румынами. Марию Федоровну записали в «фольксдойчи». В 1944 г. она принимает трудное решение отправиться вслед за отступающими немцами в Европу, к родственникам. Так она оказалась в Мюнхене, затем жила у родственников в Вене, в 1947 г. – в Париже, где также воссоединилась с родными. Через 2 года переехала в Биарицц (Франция), где прожила с 1949 по 1951 гг. В 1952-м году уехала в Канаду, к своему племяннику Ф.Куломзину (сыну ее сестры Ольги). Последние годы жизни жила в Наяке (США), у его брата Н.Куломзина. Старалась быть чем-то полезной, воспитывая их детей в русских традициях и обучая их русскому языку. Как свидетельствует С.Куломзина, Мария Федоровна весь день проводила за чтением молитв и духовных книг. В те же годы она начинает писать свои воспоминания – уникальный документ, вобравший в себя почти целое столетие, книгу, где в истории одной семьи отразилась целая эпоха. Скончалась Мария Федоровна в Наяк, штат Нью-Йорк, США. Похоронена на кладбище русского женского монастыря Ново-Дивеево в пригороде Наяка.

Мария Федоровна была независимой женщиной с сильным характером. Читая ее «Воспоминания», поражаешься ее мужеству, чувству собственного достоинства, ее жертвенности, ее крепкой вере в Бога и согласию с Его волей. Именно непоколебимая вера в Бога позволила автору «Воспоминаний» преодолеть все испытания, выпавшие на ее долю. Оптимизм «тети Мани» никогда не оставлял ее. Христианский подход к жизни, свойственный Марии Федоровне, помогал ей не поддаваться унынию ни при каких тяжелых обстоятельствах. Она не сетовала на свою «несчастную долю», но непоколебимо верила в Божью помощь. И сама всегда протягивала руку помощи всем, кто в ней нуждался, и тем славила Господа. В каждой предлагаемой жизнью ситуации она поступала так, как подсказывала ей совесть, всякий ее поступок согласовывался с Евангельскими заповедями.

Мария Тоболова

26.03. 2025. Православие.ру

https://pravoslavie.ru/168434.html

|

| |

| |