| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 16 Дек 2012, 22:54 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | К 97-летию со дня рождения

ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ СВИРИДОВ

(16.12. 1915 - 06.01. 1998)

Советский композитор и пианист, Лауреат Сталинской (1946), Ленинской (1960) и Гос. премий СССР (1968 и 1980), обладатель 4-х орденов Ленина, ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (1995), Почетный гражданин Москвы (1997), Георгий Васильевич был очень скромным, интеллигентным, невероятно образованным человеком, сторонящимся всякой шумихи и того, что сейчас принято называть пиаром. Истинно русский художник, он невероятно тонко (как и все русские композиторы) чувствовал поэтическое слово, будь то Пушкин, Блок, любимый Есенин или народная поэзия. Не случайно, вероятно, то, что как композитор он дебютировал циклом романсов на стихи Пушкина – Георгию Васильевичу было тогда неполные 20 лет. И вообще с вокальным жанром – с романсом, кантатой, ораторией – связаны все высшие достижения композитора: поэма «Памяти Сергея Есенина», кантата «Деревянная Русь», Курские песни, Пушкинский венок…

Его музыка – светлая и возвышенная – всегда очень органична и искренна, всегда вдохновенна. В свое время Б.Чайковский писал: «Свиридов – художник со своей оригинальной, неожиданно простой манерой. Композитор словно знает, что талант его предназначен для «простоты». Он словно напоминает своим творчеством старую истину: вновь открытая мелодия будет всегда новой и самой естественной частицей выражения внутреннего мира. Как-то однажды он сказал, что художнику необходимо стремиться к простоте, ибо внутренний мир его всегда сложен. Музыку Свиридова всегда интересно слушать не только потому, что он очень ярок мелодически. Есть в его музыке свой настрой, свое движение, естественное дыхание, свое индивидуальное ощущение фразы. Самый неискушенный слушатель воспримет красоту музыки Свиридова, а знающий музыкант несомненно найдет и оценит в ней новизну лада, открытия в области муз. формы или оркестровых звучаний».

Хотя эти строки были написаны достаточно давно, пожалуй, лучше и не скажешь.

По инициативе Национального Свиридовского фонда, в Курской обл., на родине композитора, с 15 декабря по 18 января проходит Всероссийский муз. фестиваль, посвященный его творчеству. Светлой памяти Георгия Васильевича посвящено и публикуемое нами эссе.

" Куда ушла жизнь, куда утекла, с какой водой, каким дождем пролилась на сухой песок? Из земли я пришел и в землю уйду. Был прах и буду прах. Зачем я приподнимал свою голову над землей? Что увидел, что понял? А видел я землю, а понял, что самое главное, что дал нам Господь, – это земля. Жить можно только на земле, спастись можно только землею. А разве не для нас говорили древние: «Осторожнее ходите по земле, в ней – ростки жизни». Иоанн Златоуст ставил в прямую зависимость урожаи на земле и нравственность людей".

Музыка Свиридова – мост от шума к тишине, от слова к молитве, от страха к спасению, от слез горя к слезам радости, от смерти к жизни. Длиною без малого в XX в. была жизнь композитора. Век от века все страшнее становится жизнь. И XX из всех, прожитых нами, был пока самым страшным. Посылаемые нам для вразумления испытания читались в XX в. все-таки с большим пониманием, чем в остальные века. Главный итог столетия, да и тысячелетия, тот, что без Бога не до порога.

Достался Георгию Васильевичу XX в., самый пока издевательский над Россией. Тут не только музыку, тут себя было трудно сохранить. А вот сохранил – и себя, и музыку! Как?..Господь возлюбил Россию, потому что она всегда была готова к страданиям. Россия возвысилась не оттого, что Константинополь пал, а оттого, что наиболее всех приняла в свое сердце Христа. Молилась больше всех. Молитва отворяет душу и очищает ее.

«У этих русских железные ноги», – писал П.Алеппский, посещавший богослужения при Алексее Михайловиче. И восклицал: «Все русские войдут в рай!»

Есть иные измерения человека: не должности, не деньги, не вещи – человек измеряется по состоянию своего духа. Каковы его ум, сердце и воля в своем троичном согласии, таков он и есть пред Всевышним. - В.Крупин.

http://www.pravoslavie.ru/jurnal/685.htm

«НЕТ ГЕНИЯ БЕСПОЧВЕННОГО»

«Время, вперед!», «Метель», «Ах, Маритана, моя Маритана», Курские песни - для многих как фольклор. «Песнопения и молитвы» - к удивлению многих - написаны под занавес XX в. Все это богатство вкупе с музыкой к кинофильмам и спектаклям, с ораториями и кантатами рождено Г.В. Свиридовым. Самый молодой из классиков XX в., он оставил огромное наследие и не только музыкальное. Среди прочего - его дневники. Фрагменты из них публикуются впервые. О композиторе рассказывает его племянник - директор Свиридовского института, президент Национального Свиридовского фонда, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, доцент Санкт-Петербургского университета А.Белоненко.

- Русскую музыку прошлого века невозможно представить без Свиридова. Изучение его творчества - дело Вашей жизни. Собрание сочинений композитора посвящаете 100-етию со дня рождения?

- Свиридов сам точно определил свою главную творческую задачу: «Воспеть Русь, где Господь дал и велел мне жить, радоваться и мучиться». В наше время, когда Россия выбирает свой национальный путь, его музыка нужна, а глубина постижения им многих сторон жизни еще долго будет востребована. Издание собрания сочинений в 50 томах - моральный долг наследников. Для меня это дело жизни. Издано 9 томов. Выбрали большой формат и твердую обложку - так, как всегда издавали и издают классику, - Баха, Генделя, Бетховена, Глинку, Мусоргского. Проект дорогой, финансируется «Газпромбанком». Полное собрание я, конечно, не увижу, в год получается подготовить только один том. Часть наследия Георгий Васильевич опубликовал при жизни, вторая половина - в разной степени готовности: что-то есть в клавирах, но не зафиксировано в партитурах; есть сочинения в черновиках -например, восстановлен монолог для баса с оркестром на слова Пушкина «Гробница Кутузова»; есть аудиозаписи сочинений, не переведенных в ноты.

- Сегодня мы представляем фрагменты записных книжек Свиридова. Расскажите о них.

- Записи в тетрадях, а их в архиве свыше 180, Георгий Васильевич вел более 40 лет, первая датируется примерно 1956 г. Излагал сокровенные мысли, но не только для себя. Понимал, что это будет интересно людям. Человек страстный и открытый, он не был толерантным, позволял себе высказывания прямые и резкие. Когда обращался к тетрадям, чтобы написать статью, тогда шлифовал стиль, чеканил фразы.

- 10 лет назад Вы выпустили книгу «Музыка как судьба», куда вошли тетради разных лет. Реакция была бурной: от восхищения до возмущения. От одного музыковеда слышала, что племянник, мол, решил перетрясти белье своего гениального дяди…

- Оказалось много обиженных, и для меня это был горький опыт. К счастью, меня консультировал Солженицын, он знал Свиридова, их познакомил Твардовский. Вот я и отправил Александру Исаевичу некоторые тексты с просьбой оценить. Он сказал: учтите, что вас потом будут бить. Так и оказалось. Посоветовал соблюдать одно правило - публиковать все, даже самые нелицеприятные оценки творчества, общественной деятельности, но исключать фразы, где Свиридов переходит на личности. Так я и сделал.

- Вас обвинили в том, что Вы не имели права сталкивать Свиридова с его учителем Шостаковичем. Мне-то как раз показалась важной драматургия их отношений - надоели гладкие и сладкие мемуары.

- Свиридов был достаточно строптив. Его сочинение «Слободская лирика» активно не понравилось Дмитрию Дмитриевичу, он высказал свое мнение в резких тонах, и Свиридов ушел из консерваторского класса Шостаковича. Но эта была только их первая размолвка, она длилась недолго - Шостакович понимал, что такое молодое честолюбие, и видел выдающийся талант Свиридова. Во время войны они опять сблизились и долгие годы, примерно до начала 70-х, оставались в доверительных отношениях. В 1948-м Свиридов был объявлен формалистом, 5 лет его музыка не исполнялась. Все эти годы Дмитрий Дмитриевич поддерживал его, как мог, а после смерти Сталина много сделал, чтобы был снят запрет на исполнение музыки ученика.

- В 48-м досталось и Шостаковичу.

- Знаете, все было намного сложнее, нежели принято думать. Да, Жданов устроил показательный процесс, но вскоре Дмитрий Дмитриевич получает очередную, кажется, 4-ю по счету Сталинскую премию за «Песнь о лесах» и за музыку к к/ф «Падение Берлина». Шебалина сняли с поста директора Московской консерватории, но он возглавил Институт военных дирижеров - это было повышение. И когда Шостакович вступил в партию, то никаких слез не лил, как утверждает легенда: он прекрасно понимал, что сделать это необходимо, дабы увековечить свою музыку в родной стране и издать здесь собрание сочинений. Дмитрий Дмитриевич знал, что в его «утлом теле есть нечто, важное для человечества - то, что нужно сберечь», его гений. Историю советской музыки без фальши еще напишут, поверьте. Настанет время, станут известны многие важные документы, скрытые до сих пор.

У учителя и ученика были разные взгляды, и это шире чем «прав – виноват, за – против». Шостакович впитывал в себя с детских лет столичную культуру. Свиридов же - едва ли не единственный из выдающихся русских композиторов - выходец из крестьян, родился в провинции. Поэтому ему так близок был Есенин. У Шостаковича - традиционный либерально-интеллигентский и, я бы сказал, польский взгляд на Россию: задрипанный мужичонка, каторга, карикатурный поп. Свиридов написал вокальный цикл «У меня отец крестьянин» и кантату «Лапотный мужик». Полюса, правда?

- Свиридов говорил: «Иногда для того, чтобы быть авангардным, очень важно вернуться к традиции». Как он пришел к православной музыке?

- Вот еще его подлинные слова: «Я чувствую тайную связь с землей».

У него вся музыка пронизана православными мотивами. Но 1973 г. важен для Свиридова переходом в сферу духовной музыки. Для спектакля «Царь Федор Иоаннович», поставленного в Малом театре Б.Равенских по пьесе А.Толстого, со Смоктуновским в главной роли, Георгий Васильевич написал три духовных хора. Свиридов, как и Есенин, считал, что без веры, без Христа в России не выживешь. Часто повторял: «Я прожил долгую жизнь и в своей музыке отразил метания русского человека». Метания..

- Он был верующим?

- Он воспитывался в традиционной патриархальной семье, вспоминал, как бабушка водила его в церковь. Уже в зрелые годы заходил в храмы, но был лишен этакой интеллигентской фронды: а мы ходим в церковь! Шостакович заканчивает свое творчество замечательной 15-й симфонией, ее финал - уход в небытие, в замогильную тишину вечности. Завещание Свиридова - хоровой цикл «Песнопения и молитвы». И тут - тоже дистанция огромного размера.

- В высказываниях композитора постоянно звучит тема тревоги за культуру России.

- Свиридов считал, что мы живем в эпоху огромного тектонического перелома в культуре, сравнимого с закатом античности. Будущее русской музыки он видел в возрождении национальных традиций, а не в том, чтобы идти за западным авангардом. Приветствовал Шнитке и Караманова, но полагал, что и Шнитке, и Денисов пытаются встроиться в мировой процесс, хотя и делают это талантливо. Не любил разговоров о том, что музыка - язык межнационального общения, считал, что музыка сродни речи и языку, у коих есть национальное своеобразие и естественность. «Нет гения беспочвенного» - его слова.

Переживал внедрение в русскую музыку додекафонии, хотя Шёнберга уважал: свой язык тот породил сам, выстрадал своей кровью, а не снял с чужого плеча. Остальные брали напрокат. У Свиридова была тревога за будущее русской композиторской школы. Он видел, как постепенно мы сдавали один редут за другим, проигрывая не только в области высокой музыки. Потеряли и массовую муз. культуру, которая в советское время - при всех трудностях - все же развивалась. Музыку для кино замечательные наши композиторы писали, обращаясь к массовой аудитории. Свиридов считал советскую песню 30-50-х годов выдающимся худ. явлением.

- Вы храните вещи и архивы Георгия Васильевича. Не пора открывать музей?

- Музей будет в Курске, на родине Свиридова - по инициативе самих курян, губернатора Михайлова. Курск сегодня стал своеобразной столицей свиридовского творчества. Скромный по столичным меркам Курский муз. колледж проводит ежегодные Свиридовские чтения и по их результатам издает сборники. В Курске проходит и Международный конкурс камерного пения им. Свиридова, во главе опытного жюри прежде стояла И.Архипова, а в последние годы - А.Ведерников. Георгий Васильевич ценил и уважал этих выдающихся русских певцов.

- Вы довольны сегодняшними трактовками свиридовских опусов?

- Свиридов работал со многими замечательными артистами. Сегодняшние исполнители - иные, и не потому, что они плохие. Просто живут в условиях рынка, все надо делать быстро. Из тех, кто обратился к творчеству Свиридова сравнительно недавно, - Ю.Башмет, талантливо исполнивший со своим ансамблем Симфонию для струнных. В.Гергиев буквально открыл контату «Петербург» на слова Блока и монолог для баса с оркестром «Гробница Кутузова». Хворостовский в 1990-е годы, конечно, сыграл колоссальную роль в популяризации наследия Георгия Васильевича - с муз. поэмами на стихи Есенина и Блока он проехал по всему миру. Но это редкие случаи. Надо думать, кто дальше.

Дневники Георгия Свиридова

Из тетради 1963 года

Додекафония, авангардизм - фашизм. Это все происходит от Ницше - «все дозволено». Полная свобода, уничтожение каких-либо закономерностей. В додекафонии есть еще закономерности, выдуманные человеком «от дьявола». Человеком, почувствовавшим себя свободным и равным Богу. Человеком, осмелившимся посягнуть и проникнуть в мир, ему не подвластный. Гениальность Томаса Манна в «Докторе Фаустусе». В мире существует божественная гармония, музыка, рожденная вместе с миром. Люди, одаренные «искрой Божией», слышат музыку времени и несут ее людям. Музыку божественной гармонии. И вот появляется человек, который хочет разрушить божественную гармонию, не услышать музыку и понести ее людям, а создать «новую» музыку и подчинить ей людей стремится он. Равным Богу мнит он себя, обречен погибнуть. То же самое Гитлер - то же самое в идее фашизма. Он посягнул на «Мне отмщение и Аз воздам». Посягнул, осмелился преступить божеские законы. Дал полную свободу немцам. «Все дозволено». Разрушайте, уничтожайте. Я беру на себя грех ваш. Все - от дьявола - обречено на гибель. В России прежде интеллигентское искусство всегда бывало объединено оппозицией к власти, а народное искусство объединяется верой.

«Хованщина» Мусоргского — три пути России.

Первый путь – власть – Хованский.

Второй путь – западный, европеизация России – Голицын.

Третий путь – путь духовный, путь народный – Досифей.

Мусоргский выбирает Досифея.

Из тетради 1965 года

Нобелевская премия Шолохову - полит. акция - оторвать нас от Китая, заставить нас своими телами охранять благополучие и комфорт Европы, заслонить Европу от Китая. Что устарело больше всего? Идея разрушения. Вот почему образы и типы разрушителей (разрушительные) не привлекают в настоящее время внимание художника. Вот почему сейчас не надо писать о Пугачеве, Степане Разине. Нова и свежа идея созидательная. Героями искусства должны стать личности созидательные (пример: интерес к Андрею Рублеву).

Из тетради 1984 года:

Есенин и Клюев

Возражая против какого-либо излишнего критицизма в отношении творчества своего учителя В.А. Жуковского, благородный Пушкин писал: «Зачем нам кусать груди кормилицы нашей?». Увы! Этого благородства решительно не хватало Есенину, позволявшему себе иронически, а иногда и грубо-оскорбительно относиться к Клюеву, который не произнес по адресу Есенина, кажется, ни единого скверного слова. Время укажет, кто из них поступал более достойно. Желание самоутверждения обуревало Есенина, наделенного, как и многие поэты, непомерным честолюбием. Но, конечно, не имевшего и сотой доли той лютой злобы, которая владела, например, Маяковским в отношении всех, кто, как ему казалось, мешал его лит. первенству. Это желание особенно обращалось против Клюева, зависимость от которого сам Есенин чувствовал больше, чем кто-нибудь другой. Отсюда близость Есенина, как и Маяковского, к неопасным для его самолюбия лит. величинам, а подчас и совершенно ничтожным поэтам. Кто знает теперь стихи Шершеневича, Кусикова, Мариенгофа, Эрлиха, Ивнева, Приблудного, Риччиотти и др., составлявших льстивую свиту Есенина?

Дурные слова Есенина о Клюеве (никак не делающие ему чести) специально раздувались критикой и литературоведением с целью уничтожения Клюева как поэта и искоренения его имени из истории русской литературы. Заодно с этим шельмовался и Есенин.

ХХ в. удивителен своим интересом именно к выявлению низменного в жизни и в искусстве, сознательным стремлением Человека уподобиться скоту, отсюда и в Искусстве - культ Варварства, Разрушения, скотоподобия, разврата, насилия и убийства - выявление низменного. Это началось уже в XIX столетии с его интересом к герою-преступнику: Байрон, Стендаль, Бальзак, Пушкин, Достоевский, Толстой (герои нарушающие нравственные заповеди) - до бесконечности, до бесчисленных героев бесчисленных детективных романов, фильмов, в которых убийство является уже обыденным, привычным и обязательным фактом, не имеющим никакой моральной оценки.

Речь идет о духовной колонизации России, превращении ее в провинцию Иудеи, как некогда сама Иудея была провинцией Рима. Поэтому истреблению подлежит, прежде всего, искусство, опирающееся на глубокую традицию, на историческое бытие нации. Сумеет ли она устоять и спасти свое своеобразие? Трудно сказать, пока она еще сопротивляется, но сопротивляться становится все труднее и труднее. Фактически почти все искусство держат в руках люди, ненавидящие Россию и русское.

Реклама занимает огромное место в нашей эпохе. Порождение капитализма, она пронизала всю современную жизнь и стала непременным, обязательным спутником «коммерческого» искусства. Умение «делать» славу стало поистине виртуозным. Этим занимается подчас целый штат людей, состоящих на службе в синдикате управляющих искусством. Раньше композитора судили по его музыке. Она шла впереди своего творца, люди судили о ней, спорили… Медленно устанавливались репутации, даже таких музыкантов как Бетховен, которому Гёте и Стендаль предпочитали Моцарта или Итальянцев. Но теперь действуют по-иному. По возможности смолоду избирается человек, занимающийся худ. промыслом, допустим, поэт или композитор. «Салон» приобрел размах общегосударственный. Он стоит выше государства, которое, казалось бы, всесильно. (Но в этом деле оно не всесильно!).Смолоду надувается слава, безудержно нагнетается. Он еще не создал ничего путного, и вообще едва начал сочинять, а уже поставлен на пьедестал и показывается всему миру. Так возникают «дутые» репутации, дутые фигуры, похожие на большие мыльные пузыри. Эти пузыри, однако, совсем не безобидны.

О «понятности» Пушкина

В связи с разговором о непонятности других поэтов, например, Маяковского, часто говорят: «а вот Пушкин понятен всем». Это - заблуждение. Если бы Пушкин стал понятен всем, он давно бы перестал существовать, был исчерпан и давно забыт. Глубина Пушкина редко кому доступна, она слишком глубока. Есть труднодоступность речи, сознательная ее усложненность, метафоричность, как правило, она связана с недостаточной глубиной мышления, отсюда завитушки языка, гиперболы, разомкнутые строчки, всякие формальные ухищрения. Эта труднодоступность, изысканность, витиеватость речи призвана скрасить неглубокую, ничтожную подчас мысль или такое же душевное движение. Недоступна также речь на чужом языке. А есть труднодоступность мысли или душевного движения, глубина, тонкость, необычность того или другого, хотя мысль или душевное движение выражены на простом, понятном, родном языке.

Рассказ Чехова «Художество»

Герой рассказа - беспутный малый, деревенский шалопай и пьяница, одаренный худ. талантом. Он делает каждый год в день Крещения - Иордань на реке изо льда, дивную, приводящую всех в восторг худ. композицию. И за это его любит вся деревня, прощает ему забулдыжную жизнь, капризы, грубость, пьянство, своеволие и проч. Все это забывается перед лицом искусства, озаренного бессознательно живущей в художнике великой идеей и великим чувством, объединяющим людей, в радости и умилении.Сам же творец этого искусства наслаждается людской радостью и сознанием важности, нужности своего дела для всех. Ему и нужды нет, что через несколько дней его дивное создание растает, разрушится и навсегда исчезнет. Через год он сделает новую Иордань.

Думается, в этом рассказе Чехов (человек необыкновенно глубокий) выразил одну из самых заветных своих мыслей: мысль о народности, важности, нужности искусства, о том, что оно должно соединять людей вокруг Великого, Вечного, без чего люди не могут существовать, без чего они перестают быть людьми.

Из тетради 1985 года

О большом и малом чувстве Родины

В наши дни (кажется, с руки Твардовского) распространилось малое, «местническое» чувство Родины, как чего-нибудь приятного, симпатичного, милого сердцу: две-три березы на косогоре, калитка, палисадник, баян вдалеке, сирень в городском саду, деревенская околица. Все это, разумеется, очень симпатично, но совершенно ничтожно. Понятие Родины очень объемно, оно – всеобъемлюще, грандиозно. Оно включает не только все, чем ты живешь, но и самый воздух, которым человек дышит, его прошлое, нынешнее и грядущее, где суждено жить и нам (как и людям прошедших поколений) своими потомками, своими делами, хорошими и дурными. Родина это совсем не только симпатичное и приятное, но и горькое, и больное, а иногда и ненавистное. Все есть в этом понятии, в твоем чувстве к ней, без которого, почему-то жизнь теряет смысл. Во всяком случае, для меня, а между тем многие люди (русские) живут совсем без Родины, видимо она составляла лишь малую часть их жизни, и, потеряв ее, они мало потеряли.

http://portal-kultura.ru/articles/best/dnevniki-georgiya-sviridova/

Георгий Васильевич Свиридов родился в Фатеже Курской губернии. Его отец был почтовым служащим, а мать учителем. Его отец - сторонник большевиков в гражданской войне, погиб, когда Георгию было 4 года. В 1924 г., когда Георгию было 9 лет, семья переехала в Курск, где он продолжал учиться в начальной школе, где началось его страстное увлечение литературой. Постепенно на первое место в кругу его интересов стала выдвигаться музыка. Там, в начальной школе, Георгий учился играть на своём первом муз. инструменте, балалайке. Учась подбирать на слух, он демонстрировал такой талант, что был принят в местный ансамбль народных инструментов. С 1929 по 1932 г. учился в Курской муз. школе. В 1932 г. переехал в Ленинград, где занимался по классу фортепиано у Исайи Браудо и по классу композиции у М.Юдина в Центральном муз. техникуме, который он окончил в 1936 г.

С 1936 по 1941 г. Свиридов учился в Ленинградской консерватории у П.Рязанова и Д.Шостаковича (с 1937 . В 1937 г. был принят в СК СССР. Мобилизированный в 1941 г. в армию, спустя несколько дней после окончания консерватории, был отправлен в военную академию в Уфе, но был комиссован в конце года по состоянию здоровья. До 1944 г. жил в Новосибирске, куда была эвакуирована Ленинградская филармония. Как и другие композиторы, писал военные песни, из которых самой известной стала, пожалуй, «Песня смелых» на стихи А.Суркова. Кроме того, он писал музыку для спектаклей эвакуированных в Сибирь театров, в том числе - муз. комедии «Раскинулось море широко» (1943), поставленной в находившемся в Барнауле московском Камерном театре.

В 1944 г. возвратился в Ленинград, а в 1956-ом поселился в Москве, писал симфонии, концерты, оратории, кантаты, песни и романсы. C 1957 г. был членом правления СК СССР, в 1962-1974 гг. секретарём, а в 1968-1973 - Первым секретарём правления Союза. В 1963 г. Свиридову было присвоено звание Народного артиста РСФСР, в 1970 г. - Народного артиста СССР, а.в 1965 г. Георгий Васильевич был награждён орденом Ленина. В июне 1974 г. на фестивале русской и советской песни, проходившем во Франции, местная печать представила Свиридова своей искушенной публике как наиболее поэтичного из современных советских композиторов. В последние годы он много болел и в 82 года его не стало.... Гражданская панихида и похороны композитора состоялись 9 января в Москве. После отпевания в храме ХС был похоронен на Новодевичьем кладбище.

http://u.to/b0GpAg]http://www.people.su/98799

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 17 Мар 2016, 22:15 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | Евгения_П:

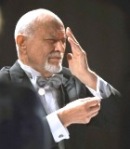

"КАК ПЕСНЯ РОДИЛАСЬ"

27-го января, включив радио, попала на программу В.Минина "Как песня родилась". Он рассказывал о музыке Г.Свиридова, да так рассказывал, что я, заворожённая не только его речью, но больше музыкой, прослушала всю радиопередачу на одном дыхании и жаль было, что она закончилась, хотелось продолжения. Я не мастер описывать свои впечатления, ощущения, росто даю ссылку на аудиозапись этой программы, думаю и вам она будет интересна.

http://www.radiorus.ru/brand/audio/id/59969/

В.Минин – Народный артист СССР, лауреат Госпремии СССР, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Ордена Почета, Ордена Дружбы, лауреат независимой премии в обл. литературы и искусства «Триумф», профессор, создатель и бессменный худрук Московского кадемического камерного хора. Более 60 лет своей жизни маэстро отдал служению хоровой музыке. С созданием

Камерного хора ему удалось реализовать свои давние творческие идеи и воплотить в жизнь мечту о хоре как уникальном ансамбле солистов и ярких индивидуальностей. В.Минин и Камерный хор одними из первых представили на сцене произведения русской духовной музыки, ранее запрещенные к исполнению, приложив затем большие усилия к ее популяризации как в своей стране, так и за рубежом.

NK:

Женя, спасибо тебе огромное за сообщение. Как и ты, я не могла оторваться от прослушивания. Такое эстетическое удовольствие получила и от манеры речи В.Минина, и от исполняемых произведений, и от того, что передача очень познавательна. Ведь, если спросить на улице у прохожих о том, какие произведения Свиридова им известны, то большинство из них назовет (если, вообще, назовет  ) «Время вперед» и что-то из «Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». А, ведь его творчество так многогранно, и В.Минин очень увлекательно рассказывает об этом. Мне удалось в декабре, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Георгия васильевича, побывать на 3-х разных концертах, где исполнялись некоторые его инструментальные произведения и вокальные поэмы «Отчалившая Русь» (ст. С.Есенина) и «Петербург» (ст. А.Блока) В репертуаре О.Погудина и его муз. ансамбля есть только два произведения композитора. Музыканты исполняют «Романс» из «Метели», а О.Е. – «Невесту» из поэмы «Петербург». Мне вся поэма «Петербург» очень нравится, но особенно – «Ветер принес издалёка» и «Богоматерь в городе» ) «Время вперед» и что-то из «Музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». А, ведь его творчество так многогранно, и В.Минин очень увлекательно рассказывает об этом. Мне удалось в декабре, когда отмечалось 100-летие со дня рождения Георгия васильевича, побывать на 3-х разных концертах, где исполнялись некоторые его инструментальные произведения и вокальные поэмы «Отчалившая Русь» (ст. С.Есенина) и «Петербург» (ст. А.Блока) В репертуаре О.Погудина и его муз. ансамбля есть только два произведения композитора. Музыканты исполняют «Романс» из «Метели», а О.Е. – «Невесту» из поэмы «Петербург». Мне вся поэма «Петербург» очень нравится, но особенно – «Ветер принес издалёка» и «Богоматерь в городе»

В. Минин говорит в передаче, что музыка Свиридова подчас бывает трудна, и ещё, что «Музыку Свиридова играют нечасто, а, может быть, это и правильно, потому что постижение его музыки требует сосредоточенности, ибо каждая клеточка его музыки есть концентрация мысли в естественном развитии».

Наверное, это так. Мне когда-то его вокальные произведения казались очень сложными для восприятия, а теперь хочется их слушать и слушать. Понравился вот этот очерк М. Захарчука к 100-летию композитора "Вселенная Свиридова"

http://www.stoletie.ru/kultura/vselennaja_sviridova_936.htm

Празднование 100-летия величайшего композитора Г.В. Свиридова прошло в Екатеринбурге. В этом проекте принял участие его племянник А.С. Белоненко, который многие годы посвятил изучению творчества Свиридова, провёл большую работу по собранию его сочинений и написал о композиторе книгу «Музыка как судьба». В ней можно получить полную и достоверную информацию о жизни и творчестве Георгия Васильевича.

- Какие отношения были между Вами и Георгием Васильевичем?

- За 50 лет нашего общения в разные периоды он мне виделся по-особенному. Когда я был еще чижиком-пыжиком, дядя казался мне большим, огромным человеком, отношение у меня к нему было как к старшему, и я даже боялся его. Потом к этому прибавилось еще и ощущение, что это грандиознейшая личность, рядом с ним я себя чувствовал просто маленьким человечком и прибывал в состоянии постоянного смущения. Ближе к концу его жизни и когда я уже сам встал на ноги, наши отношения приобрели уже не просто родственный, а уже более профессиональный характер. К примеру, Свиридов делился со мной самыми сокровенными мыслями, поэтому я знаю оценки, которые он давал многим людям.

- Как на Вас повлияла музыка дяди?

- Его музыка на многие годы засела в моей душе, она во многом определила мои предпочтения и даже повлияла на мое мировоззрение, несмотря на то, что в молодости я увлекался авангардом, а диссертацию писал по православной музыке

- Что вы помните из детства о Ваших взаимоотношениях с Георгием Васильевичем?

- Он приходил к бабушке (его матери), у которой меня часто оставляли, и работал, а я играл под роялем в спички, воображая их солдатиками. Каждый раз дядя приносил коробку конфет «Сказки Пушкина», которые я получал и замолкал на весь вечер. Так я, когда мне было примерно 5 лет, на всю жизнь запомнил, как он сочинял свои знаменитые песни на слова Р.Бернса. В 1955 г. я слышал их уже на концерте и вспоминал, как Георгий Васильевич сочинял их при мне еще в начале 50-х годов. Мы с дядей любили рассказывать друг другу анекдоты. Однажды я сказал при нем выражение «Отца в зубы, жизнь – копейка», которое он запомнил и даже записал в дневнике. А его любимая фраза была «Мы с братом», которая являлась сокращенной перефразированной репликой из «Ревизора» Гоголя «Ну, как брат Пушкин?».

- Как Вы можете охарактеризовать его?

- Еще Гоголь говорил о великом писателе-современнике: «Пушкин есть явление чрезвычайное, и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он может явиться через двести лет», - то же можно сказать и о Свиридове. Он человек глубокого ума, русский человек во всех его проявлениях, характер у него был очень сильный, знаете, есть такие люди - волевики с колоссальной энергетикой, подчиняющие себе других. Но при этом Георгий Васильевич был очень внимательным собеседником. И часто я видел, как мысли, которые люди приносили с собой, приходя к нему, становились его достоянием. У Свиридова была феноменальная память. Однажды во время войны, когда была эвакуация, он соревновался с Вертинским, кто больше вспомнит стихотворений, так как считалось, что память – это признак гения.

- И у Свиридова была хорошая память?

- Георгий Васильевич помнил практически все произведения, на которые он писал музыку. Еще в детстве учительница в 20-е годы дала ему книжку С.Есенина, и он, будучи мальчишкой, прочитал, и у него засело в голове стихотворение «Я последний поэт в деревне», на которое в 1956 г. он написал музыку, и это была одна часть его поэмы памяти С.Есенина. Представляете, около 30-ти лет он помнил это стихотворение, и, конечно, не только его.

- Наверное, у Георгия Васильевича было много книг…

- Его библиотека может стать предметом исследования. Я пытаюсь организовать музей в Курске, для этого объездил и изучил музеи всех великих композиторов в Европе: у Шумана в Цвиккау, у Генделя в Галле, у Бетховена в Бонне, у Брамса в Гамбурге, у Листа в Веймаре. И каждый раз я особенно интересовался библиотеками, и больше всего меня потрясла сокровищница книг у Вагнера в Байройте. У Свиридова тоже внушительная библиотека, насчитывающая 2-2,5 тыс. томов отборнейшей литературы. Причем Георгий Александрович был активным читателем: он подчеркивал понравившиеся мысли и на полях писал впечатления о прочитанном.

- Какую позицию Свиридов занимал по отношению к политике, государству, власти?

- Это был человек с глубоким духовным внутренним миром, со своими взглядами, порой субъективными, личным отношением ко всему. И в поведении, и в образе он всегда был очень оригинален и стремился докопаться до истины в его понимании, иногда его мнение было противоположно господствующему. Он добивался правды и в творчестве, но одновременно писал так, чтобы давать людям надежду, поэтому его произведения и любимы народом.

- Какие идеи присутствуют в музыке Георгия Васильевича?

- Его музыка несет в себе идею добра, хотя может быть и трагическое содержание, и грустнейшие мысли, ведь он не питал иллюзий по отношению к состоянию в России. В гимне о родине на стихотворения Сологуба: «Победа, свобода ликует в чужой беспечальной дали, но русское сердце тоскует, не видя родимой земли», - это его квинтэссенция, то есть он испытывал тоску по русской жизни, глядя на происходящие в стране беспорядки. Он не мог покинуть родной край, ведь его главной идеей была тайная связь с землей, даже не патриотизм - слово, которое он терпеть не мог. На этой почве у него возникало противостояние с интернационалистами, которые были уверены, что искусство должно быть достоянием всего человечества. Свиридов же понимал, что у музыки, как и у мысли, существует свой язык, доступный одному народу. Он очень тревожно относился к этому языку, негативно относился к его порче.

- Какие темы в музыке были для Георгия Васильевича излюбленными?

Главными были Россия и Санкт-Петербург. Этот город исторически всегда являлся центральным, многие события, происходящие в нем, определяли судьбу всей Родины. Также ключевым моментом в его произведениях была революция, в то время как войну он ненавидел. Он считал, что русских и немцев столкнули. Согласно его теории, есть победители, и те, кто выиграл войну. Вот русские победили в Великой Отечественной, но мы не выиграли ее, выиграли – другие, страны, у которых сейчас высокий уровень благосостояния народа. Судьба России и всего народа очень волновала Свиридова, и он был первым композитором, который поднял эту проблему в своей музыке.

- Какую музыку предпочитал композитор?

- Был открыт всякой музыке, кроме искусственной, которая создана для снобов. Ему была близка простонародная муз. речь, песня городская и крестьянская, слушал и рок. Внимательно следил за массовой советской песней. Его жанр – это песня. Не случайно он любил цитировать высказывание А.Григорьева о дубе, который растет один. Таким однобоким композитором был и он сам. Обычно принято, что композиторы должны писать во всех жанрах, но это полная ерунда: Шопен писал фортепианную музыку, Вагнер – оперы, а Свиридов писал только вокальную музыку для хора или для солистов.

- На какие тексты Георгий Васильевич писал музыку, по каким критериям отбирал?

Свиридов избирательно подходил к выбору текста. Он энциклопедически знал многих классиков, так как с детских лет воспитывался на их произведениях. Но помимо этого он очень внимательно следил за современным поэтическим процессом. Хорошо знал новых поэтов, с некоторыми был лично знаком, например, Прокофьевым, Тихоновым, Твардовским, Маршаком. Свиридов умел находить даже у поэтов не первого ряда такие поэтические строчки, которые, с его точки зрения, обладали худ. достоинствами. И, как правило, он не ошибался, ведь вкус у него был великолепный. Он презирал Евтушенко за то, что тот прислуживал власти и писал газетную лирику, на дух не переносил Вознесенского, считая его поэтом без глубокой идеи. Так что он писал музыку далеко не на всех. Из любимых же поэтов у него были Рубцов и Клюев, на стихотворения которых он создал маленькие кантаты, ценил Кузнецова и Фета, хотя на их произведения не сочинял музыку. Но конечно главные авторы для Георгия Васильевича – это Блок, Есенин, Пушкин, Некрасов, А.Толстой, Кольцов.

- Что вдохновляло Георгия Васильевича на написание музыки?

- Свиридов мог годами носить в своей памяти стихотворения, которые, лишь спустя время, обретали в его голове мелодию, и он стремился скорее запечатлеть ее. Ему приходилось писать много прикладной музыки для кино и театра. Самый яркий пример - композиции «Время, вперед!» и «Метель», которые изначально были кино-музыкой, а потом из нее уже родились сюиты и муз. иллюстрации. Касательно больших замыслов Георгия Васильевича – основных вокальных сочинений, то ясно можно увидеть, что сам дух времени подсказывал, что от него требуется. Например, годы Хрущевской оттепели были эпохой общественного оживления, и поэзия, соответственно, вышла на стадионы. В это время он стал писать музыку под оратории - большие, крупные сочинения, рассчитывая на огромную аудиторию. Например, в Екатеринбурге у памятника Ленину стоял хор из 800 чел. Потом, когда уже закончилась эта бурная весна и начались годы застоя, Свиридов продолжал трудиться. Он не считал это время бесплодным, а был уверен, что оно как раз и создано для углубленной работы русского ума, было разбужено национальное самосознание.

- Что музыка значила для Свиридова?

- Он считал, что музыка является не просто замкнутым искусством, а она принимает участие в духовной жизни нации. Хочется отметить, что не только известные нам историки, такие как Соловьев, Ключевский и Карамзин, но и талантливые композиторы, Глинка, Мусоргский, Бородин, обладали своей историософией России. Они создали миф – легенда «Китеж-град» Римского-Корсакова, мыслили исторически, понимая, что их музыка служит своеобразным инструментом воздействия на общественное самосознание. И для Свиридова музыка никогда не была просто искусством игры или забавой, как сейчас, он стремился обращаться к большой аудитории. Для него музыка была средством беседы с людьми.

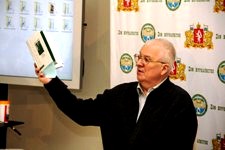

- Вы посетили празднование 100-летия Свиридова в Екатеринбурге, понравилось Вам, как оно прошло?

- Я видел разные варианты отмечания юбилея композитора: в Санкт-Петербурге недавно прошли «Невские хоровые ассамблеи», где в Капелле исполнялись все его сочинения, в Новосибирске состоялся фестиваль «Покровская осень», где выступал хор из 250 чел. Но то, что сделал А.Пантыкин, мне страшно понравилось. Такого я нигде не видел – неожиданная и очень симпатичная форма. Особенно понравился хор консерватории, а маленькие детишки пели славно и живо. Конечно, стоит сказать и о работе Александра Александровича, который аранжировал музыку Свиридова, хотя я услышал не все композиции, но сам ход работы мне принес большое удовольствие. Я слышал, как ОЛЕГ ПОГУДИН исполняет «Невесту» Свиридова на стихи Блока, встречался с джазовыми обработками, но то, что сделал «дедушка уральского рока», получилось совершенно оригинально. Однако хочу заметить, что он еще робко подошел к аранжировке. Если любимая композитором электро-гитара будет звучать еще ярче, то получится великолепный номер. Но все эти новые обработки говорят о том, что Свиридов является предметом народного творчества, и его музыка обладает внутренней притягательностью.

Беседовала Дарья Рябова

16.12. 2015.

http://sokomso.ru/news/2015/intervyu

"Отзвуки вальса" из к/ф. "Метель"

ВРЕМЯ ДЛЯ СВИРИДОВА

20 сентября 2018 г. состоялось торжественное открытие мемориальной доски Г.В. Свиридову. Памятный знак был установлен на стене д. 36 по Б.Грузинской ул., в котором выдающийся русский композитор жил с 1986 по 1998 год. Инициатором установки мемориальной доски стал Российский муз. союз.

- Я счастлив тем, что Российский муз. союз смог прикоснуться к имени этого великого музыканта. Я помню себя учеником хорового училища, и уже тогда портрет Георгия Васильевича у нас висел рядом с Бетховеном, Моцартом, Мусоргским, Чайковским.- сказал ген.директор РМС А.Клевицкий. С событием собравшихся поздравили народные артисты России Н.Губенко и Е.Герасимов, который подчеркнул, что Свиридов стал классиком еще при жизни.

- Пушкин, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Есенин, Блок, Пастернак, Сологуб, Маяковский и многие имена гениальных поэтов России легли в основу муз. произведений Г.В. Свиридова. Я не чувствую и не знаю в своей жизни более русского композитора.- подчеркнул Н.Губенко. Е.Герасимов сравнил творчество Свиридова с ручьем, питающимся из родников. - Когда человек наткнется на этот ручей, напьется этой чистой воды, жизнь его станет чище, добрее и по-настоящему ценной.

Ректор Московской консерватории А.Соколов уверен в том, что творчество Свиридова никогда не потеряет актуальности: - Исполнители, которые выходили на сцену, были его доверенными лицами. У меня в памяти остались многие такие встречи, в том числе в Московской консерватории, когда К.Кондрашин вместе со своим академическим оркестром исполнял «Курские песни». Это было полнейшее откровение, потому что такой глубины проникновения в душу никто прежде не ощущал.

Честь открытия мемориальной доски была предоставлена племяннику и хранителю творчества композитора А.Белоненко: - Это только начало, потому что самое главное - бесконечные рукописи, которые еще подлежат обработке, есть много неисполненной музыки Свиридова, ее надо отреставрировать. В этом я надеюсь на помощь государства, которому мы безвозмездно передаем архив композитора.

В финале церемонии Московский академический камерный хор исполнил произведение из музыки к драме «Царь Федор Иоаннович» - «Любовь святая». Мемориальная доска композитору изготовлена из гранита и бронзы скульптором А.Забалуевым и архитектором И.Воскресенским.

Августин Северин

21.09. 2018, газета "Культура"

http://portal-kultura.ru/article....iridova

|

| |

| |