|

ЛЕОНИД СОБИНОВ **

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 07 Ноя 2011, 20:24 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

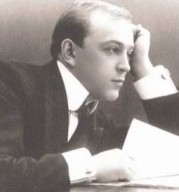

Статус: Offline | ЛЕОНИД ВИТАЛЬЕВИЧ СОБИНОВ

(07.06. 1872 - 14.10.1934)

Русский оперный певец (лирический тенор). Один из крупнейших представителей русской классической вокальной школы. Музыковед Б.В. Асафьев назвал Собинова родником русской вокальной лирики. Его достойный наследник С.Я. Лемешев писал: «Значение Собинова для русского театра необычайно велико. Он совершил настоящий переворот в оперном искусстве. Верность реалистическим принципам театра сочеталась в нем с глубоко индивидуальным подходом к каждой роли, с неустанной, поистине исследовательской работой. Готовя роль, он изучал огромное количество материала - эпоху, ее историю, политику, ее быт. Он всегда стремился к созданию характера естественного и правдивого, к передаче сложной психологии героя». «Чуть духовный мир прояснится, невольно и фразу произносишь иначе - писал он о своей работе над ролью,». Если басы с приходом Шаляпина на сцену поняли, что не могут петь так, как они пели раньше, то это же поняли лирические тенора с приходом Собинова".

Леонид Витальевич родился в Ярославле. Его дед и отец служили у купца Полетаева, развозили по губернии муку, а господам платили оброк. Обстановка, в которой жил и воспитывался мальчик, не благоприятствовала развитию его голоса. Отец был суров характером и далек от какого бы то ни было искусства, но мать хорошо исполняла народные песни и учила петь сына. Детские и юношеские годы он провел в Ярославле, здесь окончил гимназию. Сам Собинов позднее рассказывал в одном из писем: "Последний год, когда я кончил гимназию, в 1889/90 г., у меня появился тенорок, которым я начал подпевать в духовном гимназическом хоре. Кончена гимназия. Я в университете. Здесь опять меня инстинктивно тянуло в кружки, где пели. С такой компанией я познакомился, дежурил ночь за билетами у театра. Мои приятели хохлы пошли в хор и потянули меня. Кулисы были для меня всегда местом священным, а поэтому я всецело отдался новому занятию. Университет отошел на второй план. Большого муз. значения мое пребывание в хоре, конечно, не имело, но любовь к сцене высказывалась ясно. Попутно я пел еще в духовном студенческом хоре, который в этот год основался в университете, и в светском. В обоих хорах я участвовал затем все 4 года, пока был в университете. Мысль о том, что надо бы поучиться петь, приходила в голову все назойливей и назойливей, но средств не было, и я не раз проходил по Никитской, по дороге в университет, мимо Филармонического училища с тайной мыслью, а не зайти ли и не попросить, чтобы поучили. Судьба мне улыбнулась. В одном из студенческих концертов П.А. Шостаковский познакомился с несколькими студентами, в том числе и со мной, попросил нас принять участие в хоре училища, где тогда ставилась для экзамена «Сельская честь» Масканьи. На прощанье Шостаковский предложил мне серьезно поучиться в будущем году, и действительно, в 1892/93 г. я был принят бесплатно учеником в класс Додонова. Принялся за дело я очень ретиво и посещал все обязательные курсы. Весной был первый экзамен, и меня перевели сразу на 3-й курс, поставив за какую-то классическую арию 4 1/2. В 1893/94 г. Филармоническое общество, в числе некоторых его директоров, основало итальянскую оперу. Общество имело в виду создать для учеников училища нечто вроде школ-сцен, и ученики исполняли там незначительные партии. Попал в число исполнителей и я. Пел все маленькие партии, но среди сезона мне доверили уже Арлекина в «Паяцах». Так прошел еще год. В университете я был уже на 4-м курсе.

Кончился сезон, и пришлось с утроенной энергией приняться за подготовку к гос. экзаменам. Пение было забыто. В 1894 г. я кончил университет. Далее предстояла военная служба. Кончена военная служба в 1895 г. Я уже подпоручик в запасе, принятый в состав московской адвокатуры, всецело отдавшийся новому, интересному делу, к которому, казалось, лежала душа, всегда стремившаяся к общественности, к справедливости и защите обиженного. Пение отошло на второй план. Оно стало больше развлечением. В филармонии я посещал уже только уроки пения и оперные классы. 1896 г. закончился публичным экзаменом, на котором я спел на сцене Малого театра акт из «Русалки» и акт из «Марты». Попутно с этим шли бесконечные благотворительные концерты, поездки по городам, два участия в студенческих концертах, где я познакомился с артистами казенных театров, которые серьезно спрашивали меня, думаю ли я пойти на сцену. Все эти разговоры сильно смущали мою душу, но самым главным соблазнителем явилась Сантагано-Горчакова. На следующий год, который я провел так же, как и предыдущий, я был уже по пению на последнем, 5-м курсе. На экзамене спел последний акт из «Фаворитки» и акт из «Ромео». На экзамене был дирижер Б.Т. Альтани, который и предложил Горчаковой привести меня на пробу в Большой театр. Ей удалось взять с меня честное слово, что я пойду. Тем не менее в первый день пробы я не рискнул и, только когда Горчакова пристыдила меня, явился на второй день. Проба была удачна. Дали вторую — опять удачна. Тут же предложили дебют, и в апреле 1897 г. я дебютировал в Синодале в опере «Демон»…"

Успех молодого певца превзошел все ожидания. После окончания оперы публика долго и восторженно аплодировала, а арию «Обернувшись соколом» даже пришлось повторить. Известный московский муз. критик С.Н. Кругликов откликнулся на это выступление доброжелательной рецензией: «Голос певца, так нравящийся в концертных залах не только оказался пригодным к огромному залу Большого театра, но произвел там чуть ли не более еще выгодное для себя впечатление. Вот что значит иметь в тембре металл: такое свойство звука часто с успехом заменяет истинную его силу».

Собинов быстро покорил весь худ. мир. Пленительный голос сочетался у него с покоряющим сценическим обаянием. Одинаково триумфально проходили его выступления на родине и за рубежом. После нескольких сезонов в Большом театре он едет на гастроли в Италию во всемирно известный миланский театр «Ла Скала». Спел в двух операх - «Доне Паскуале» Доницетти и «Фра-Дьяволо» Обера. Несмотря на различный характер партий, Собинов отлично справился с ними: «Тенор Собинов, - целое откровение. Голос его - прямо золотой, полный металла и в то же время мягкий, ласкающий, богатый красками, чарующий нежностью. Это певец, подходящий к жанру данной музыки, которую он исполняет согласно чистейшим традициям оперного искусства - традициям, так мало свойственным современным артистам». - писал один из рецензентов.

Другая итальянская газета писала: «Он пел с грацией, нежностью, легкостью, которые уже начиная с первой сцены завоевали ему всеобщее расположение публики. У него голос чистейшего тембра, ровный, глубоко западающий в душу, голос редкий и драгоценный, которым он управляет с редким искусством, интеллигентностью и вкусом».

Выступив в Монте-Карло и Берлине, Собинов возвращается в Москву, где впервые исполняет роль де Грие. И русская критика восторженно принимает этот новый, созданный им образ. Известная артистка Мунт, соученица певца, писала: "Милый Леня, ведь ты знаешь, что я никогда тебя зря не хвалила; наоборот - всегда была скорее сдержаннее, чем это нужно; но теперь это даже и половины не выражает того впечатления, какое ты произвел на меня вчера. Да, страдание любви ты передаешь удивительно, милый певец любви, истинный брат пушкинского Ленского! Я говорю все это даже не как твой друг, а как артистка, и сужу тебя с самой строгой точки зрения не оперного, не драматического, а широкого искусства. Я так рада, что мне случилось убедиться, что ты не только исключительно музыкальный, великолепный певец, но и очень талантливый драматический актер…"

Известная певица Е.К. Катульская вспоминает: "Леонид Витальевич, являясь на протяжении многих лет моим партнером на оперной сцене, имел огромное влияние на развитие моего творчества. Первая наша встреча была на сцене Мариинского театра в 1911 г. - во 2-м сезоне моей работы в театре. Готовилась новая постановка оперы «Орфей» - шедевра музыкально-драматического гения Глюка, с Собиновым в заглавной партии. Впервые на русской оперной сцене партия Орфея была поручена тенору. Ранее эта партия исполнялась контральто или меццо-сопрано. Я в этой опере исполняла партию Амура. 21 декабря 1911 г. на сцене Мариинского театра состоялась премьера оперы в интереснейшей постановке Мейерхольда и Фокина. Собинов создал неповторимый - вдохновенный и поэтический - образ Орфея. До сих пор звучит в моей памяти его голос. Он умел придавать речитативу особенную певучесть и эстетическую прелесть. Незабываемо чувство глубокой скорби, выраженное Собиновым в знаменитой арии «Потерял я Эвридику. Мне трудно вспомнить спектакль, в котором, так же как в «Орфее» на Мариинской сцене, были бы органично слиты разные виды искусства: музыка, драма, живопись, скульптура и чудесное пение Собинова. Мне хочется привести одну лишь выдержку из многих отзывов столичной прессы на спектакль «Орфей»: "В заглавной партии выступил г. Собинов, создавший в роли Орфея обаятельный по скульптуре и красоте образ. Своим прочувствованным, выразительным пением и худ. нюансировкой г. Собинов доставил полное эстетическое наслаждение. Его бархатный тенор звучал на этот раз превосходно. Собинов может смело сказать: «Орфей - это я! Обладая великолепными качествами певца, музыканта и драм. актера и редким сценическим обаянием, а также особой, неуловимой, собиновской грацией, Леонид Витальевич создал галерею образов, явившихся шедеврами оперного исполнительства являются совершенными образцами в оперном искусстве».»

После 1915 г. певец не заключает нового контракта с императорскими театрами, а выступает в петербургском Народном доме и в Москве в театре С.И. Зимина. После Февральской революции возвращается в Большой театр и становится его худруком. 13 марта на торжественном открытии спектаклей Собинов, обращаясь со сцены к публике, сказал: «Сегодняшний день - самый счастливый день в моей жизни. Я говорю от своего имени и от имени всех моих товарищей по театру, как представитель действительно свободного искусства. Долой цепи, долой угнетателей! Если раньше искусство, несмотря на цепи, служило свободе, вдохновляя борцов, то отныне, я верю, - искусство и свобода сольются воедино».

После революции на все предложения эмигрировать за границу певец дал отрицательный ответ. Его назначили управляющим, а несколько позднее комиссаром Большого театра в Москве. Но Собинова тянет петь. Он выступает по всей стране, едет за границу. Несмотря на то что артист приближался к своему 60-летию, он снова добивается громадного успеха: «Весь прежний Собинов прошел перед слушателями битком набитого зала Гаво. Собинов оперных арий, Собинов романсов Чайковского, Собинов итальянских песен - все покрывалось шумными рукоплесканиями. Об искусстве его не стоит распространяться: оно всем известно. Голос его помнят все, кто когда-либо его слышал. Дикция его ясна, как кристалл, точно сыплется жемчуг на серебряное блюдо. Слушали его с умилением. Певец был щедр, но публика была ненасытна: она умолкла только тогда, когда погасли огни». - писалось в одном из парижских отчетов.

После своего возвращения на Родину, просьбе Станиславского, он становится его помощником в руководстве новым муз. театром. В 1934 г. певец едет за границу с целью поправить свое здоровье. Уже оканчивая свое путешествие по Европе, он остановился в Риге, где и скончался в ночь с 13 на 14 октября.

Собинов вообще был чрезвычайно одаренным человеком, отличным собеседником и очень щедрым и отзывчивым. К.Чуковский вспоминает: "Щедрость его была легендарной. Киевской школе слепых он прислал однажды в подарок рояль, как другие присылают цветы или коробку конфет. Кассе взаимопомощи московских студентов он дал своими концертами 45 тыс. руб. золотом. Раздавал он весело, радушно, приветливо, и это гармонировало со всей его творческой личностью: он не был бы великим артистом, приносившим столько счастья любому из нас, если бы ему не было свойственно такое щедрое благожелательство к людям. Здесь ощущалось то бьющее через край жизнелюбие, каким было насыщено все его творчество".

А уже в 1907 г. критик Н.Д. Кашкин отмечает: «10-летие сценической карьеры прошло недаром для Собинова, и он теперь является зрелым мастером в своем искусстве, совсем, кажется, порвавшим со всякими рутинными приемами и относящимся к своим партиям и ролям как мыслящий и талантливый художник».

Подтверждая слова критика, в начале 1908 г. Собинов добивается огромного успеха на гастролях в Испании. После исполнения арий в операх «Манон», «Искатели жемчуга» и «Мефистофель» не только публика, но и работники сцены устраивают ему бурные овации после спектаклей.

Стиль его искусства был так благороден потому, что был благороден он сам. Никакими ухищрениями артистической техники не мог бы он выработать в себе такого обаятельно-задушевного голоса, если бы этой задушевности не было у него самого. В созданного им Ленского верили, потому что он и сам был такой: беспечный, любящий, простодушный, доверчивый. Оттого-то стоило ему появиться на сцене и произнести первую муз. фразу, как зрители тотчас влюблялись в него - не только в его игру, в его голос, но в него самого.

http://www.belcanto.ru/sobinov.html

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 07 Ноя 2011, 20:36 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | МУЧИТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ИЛИ СУДЬБА ЛЕОНИДА СОБИНОВА

Сравнительно недавно телевидение демонстрировало боевик «Трио»: неплохие актеры, занятный сюжет, который развивался по законам жанра. И вдруг, уже в самом конце, когда уставшие герои устраивались на ночлег на природе, привычное течение фильма резко нарушилось: в простенькую бытовую сценку ворвался поющий голос: «В сияньи ночи лунной...» пел тенор необыкновенной красоты и выразительности. Один из героев фильма замер, затем восхищенно сказал: «Да, это тебе не итальянцы».

Другой отозвался: «конечно, это же ...» и назвал фамилию известного певца.

- «Эх, ты, знаток! Какой там ... это же Собинов! Леонид Витальевич!

А тенор пел и наполнял окружающий мир чарующим лунным звуком. К сюжету этот эпизод непосредственного отношения не имел, но он влился в фильм также органично, как талантливо был задуман и исполнен.

Такие удивительные коленца порой откалывает судьба, что мы вынуждены, рассказывая об адвокатах, своих коллегах и предшественниках, прежде всего, упоминать о необычайном артистизме и редкостном даровании некоторых из них, и снова и снова гордиться тем, что в наших рядах были такие волшебники. Все сказанное необычайно соответствует облику Л.В. Собинова, не только великого певца, но и адвоката, принадлежавшего к славной когорте московской адвокатуры. Интерес к правоведению возник у него еще в гимназические годы. В то время он познакомился со студентами старейшего юрид. учебного заведения - Демидовского лицея. Очевидно, лицеисты весьма серьезно относились к юриспруденции и сумели увлечь юного гимназиста своей будущей профессией.

Окончив гимназию, Собинов не колебался, подал заявление о приеме на юрфак Московского университета и в 1890 г. был зачислен. Его привлекла адвокатская профессия. В студенческие годы он говорил: «Я решил пойти по адвокатской части. Это дело кажется мне более интересным». Но вскоре начал испытывать некоторый психологический дискомфорт. Его страсть к вокалу и стремление стать адвокатом чуть бы не вступили в противоречие и неизвестно, как бы он справился с этим своим внутренним конфликтом, если бы Леонид Витальевич, усердно изучавший право, процесс, историю римского частного права, неожиданно для себя не оказался в университетском хоре.

Еще с давних времен слава хора Московского университета гремела не только в России, и она не умолкала никогда. В середине XX в., под руководством С.В. Попова, хор завоевывал всевозможные награды. Что же касается Леонида Витальевича, - у него была очень хорошая начальная школа пения - в студенческие годы он пел в знаменитом украинском хоре Заньковецкой. Поэтому не случайно, что однажды им заинтересовался директор музыкально-драматического училища Московского филармонического общества. В результате Собинов в 1892 г., не порывая с университетом, поступил в училище и через 5 лет успешно окончил его. В годы учебы он был солистом итальянской оперной труппы, и все годы продолжал усердно заниматься правом. В это трудное для него время Леонид сумел организовать себя так, что вокал и юриспруденция мирно сосуществовали в его душе. Настоящий конфликт наступил позже.

В 1894 г. он в окончил университет, был удостоен диплома 1-й степени и безо всяких трудностей вступил в ряды помощников присяжного поверенного. Судьба привела его в группу, которой руководил Ф.Н. Плевако. Вначале Собинов вел простые дела, громкие процессы Плевако никому не поручал, участвовал в них сам. Об этом времени Леонид Витальевич отзывался так: «Мне приходилось много работать и, кажется, не было дня, чтобы я не выступал в окружном суде, у мирового или в коммерческом суде. Вел множество раскольничьих дел.». Его интересовали больше других цивильные дела. Поэтому, когда беднота обращалась за помощью по ведению дел о возмещении вреда, то их дела поручались Собинову.

Журналист Л.Бородин поведал такую историю: «Одним из процессов, которые вел Собинов, было дело по иску крестьянок Лутченковой и Павловой к Московско-Брестской ж/д в связи с гибелью их мужей-извозчиков, раздавленных при разгрузке вагонов. Дело было на этот раз очень сложным. Ответчики - владельцы дороги положили все силы и связи, чтобы уйти от ответственности. Дело требовало стойкости, хорошего знания гражданского права и процесса. Молодой адвокат (здесь ошибка: Собинов имел лишь статус помощника присяжного поверенного) успешно потрудился и не только выиграл этот процесс, но и добился возбуждения уголовного дела против владельцев дороги».

Чем успешнее работал Собинов в судах, тем острее он чувствовал тягу к музыке, к оперной сцене. В это время он писал: «... стоит только накопиться трудной и неприятной работе по адвокатуре, как я уже начинаю мечтать о том, что, пожалуй, сцена — мое единственное призвание. С рвением бросаюсь тогда к оперным клавирам, и вот здесь какой-нибудь трудный речитатив или плохо удающиеся ноты, часто случайное отсутствие дыхания или голоса начинают возбуждать во мне сомнения в моих способностях быть хорошим артистом. Случись к этому выиграть дело, преодолеть пугающую юрид. трудность, и опять берет верх сознание, что в адвокатуре я, пожалуй, больше на месте. Потом, конечно, все улаживается - и речитативы, и казуистика, но невольная эквилибристика в этой области все-таки оставляет свой неприятный след, а вопрос так и остается открытым» (1897 год).

Но, возможно, незаметно для самого Собинова, служение искусству одерживало в нем верх, а адвокатура, как это ни странно, способствовала этому. В частности, знакомство с присяжным поверенным А.М. Керзиным привело его в кружок любителей русской музыки. Леонид вступил в этот кружок, много и с успехом участвовал в концертах и приобрел большую известность, которая иногда приводила и к некоторым курьезам. Старые адвокаты рассказывали, что когда Собинов появлялся в суде, то судьи, заинтересованно глядя на него, спрашивали: «Ну, что скажет нам наш соловушка?»

Один такой курьезный случай описан в челябинской газете «Адвокат» в 1994 г. в очерке, подготовленном А.М. Болотовым на основе книги В.И. Смолярчука «Адвокат Федор Плевако»: «Однажды в доме Плевако был устроен благотворительный концерт, в котором участвовали известные артисты. Представляя одного из певцов, Федор Никифорович сказал: «Рекомендую. Сейчас будет петь не солист театра, а мой помощник, зовут его Леонид Собинов. Но, если быть откровенным, то не было еще дела, которое он бы не проиграл. Но голос! Вот обозлюсь на эту бездарность и прогоню его в оперу».

Довольно язвительно пошутил Федор Никифорович по поводу бездарности Собинова. Он-то прекрасно знал об его отношении к адвокатуре и успехах на адвокатском поприще, но, наверное, все можно ему простить за последние слова и за предвидение будущего Леонида Витальевича. Его успехи в искусстве и адвокатуре развивались параллельно и, как всегда, не обходилось без курьезов (впрочем, курьезы сопутствовали Леониду Витальевичу всю жизнь). Об одном из них он рассказывает сам: «.... в каком-то концерте я получил первый (лавровый) венок в своей жизни. Я поставил его у себя к стене. Как-то один из моих клиентов-крестьян, в то время, когда я писал ему какое-то прошение, подошел и стал внимательно рассматривать этот венок с красивыми лентами. «Это что же, - спросил он у меня грустно, - после клиента остался?»

И, наконец, в 1897 г. ему предложили дебют на сцене Большого театра. Партия Синодала из оперы А. Рубинштейна «Демон» была исполнена блестяще. Последовало приглашение вступить в труппу прославленного театра. Кто бы мог устоять перед такой заманчивой перспективой? Собинов тоже не устоял — он заключил договор, в котором был предусмотрен пункт о разрешении певцу одновременно заниматься адвокатской деятельностью в течение 2-х лет. В преддверии мировой славы на сцене не забыть об адвокатуре? Это не просто заслуживает уважения, это восхищает беспредельно.

Два года пролетели как единый миг. Формально Собинов потерял право заниматься адвокатской деятельностью, но можно ли забыть о защите нуждающихся, если стремление к защите заложено в душе, а принципы адвокатуры в крови? Конечно, раздвоение личности уже перестало быть мучительным, но защитой Собинов продолжает заниматься и в обычной жизни и даже на сцене. Один такой курьезный случай рассказал читателям журналист Бородин: Однажды, в канун Нового года в Большом театре давали оперу «Мефистофель». Ф.И. Шаляпин, едва закончился спектакль, не успев разгримироваться, в костюме Мефистофеля, бросился на улицу искать извозчика. Нужно было торопиться на встречу Нового года, но лошадь, как назло, едва плелась. Шаляпин нервничал, даже кричал на испуганного возницу, но когда, наконец, доехали, он стал искать в своем театральном костюме деньги и, конечно, не мог их найти. Осмелевший извозчик съехидничал по поводу отсутствия у нетерпеливого седока денег, но этим только еще больше рассердил великого артиста. Шаляпин распахнул шубу, вскинул руки вверх и улицу вдруг огласил демонический хохот Мефистофеля.

Узрев перед собой дьявола с горящими глазами, мужичонка вскрикнул и стегнул лошадку кнутом. Сани мгновенно скрылись. Шаляпин успокоился и пошел к друзьям, среди которых был и Собинов. Через некоторое время он весело рассказывал о своем приключении. Все дружно смеялись, но адвокатская душа Собинова все больше мрачнела и, наконец, он задал Шаляпину точный вопрос о том, запомнил ли он номер извозчика? Тот удивился, он не мог понять настроения Собинова. И тогда Леонид Витальевич четко, как это сделал бы адвокат, дал разъяснение. Он объяснил, что был обижен и до смерти испуган простой беззащитный человек, лишенный праздника и заработка, а затем предложил: найти этого извозчика, извиниться, возместить убытки и, может быть, пригласить в театр, чтобы загладить вину. Все дружно согласились и, как только Шаляпин нашел деньги, сразу же отправились на поиски. Извозчика нашли в полуобморочном состоянии на каком-то постоялом дворе. Под давлением Собинова Шаляпин извинился, вызвал врача, дал изрядную сумму и билеты на спектакль со своим участием. Леонид Витальевич потом заехал за извозчиком, привез его в театр и опекал во время всего представления.

Неизвестны все судебные защиты, которые проводил Собинов, но описанный акт защиты интересов простого незнакомого человека — впечатляет. Прежде всего, восхищает благородство Леонида Витальевича и, конечно, его подлинно адвокатская жилка. Она сказывалась и в его творчестве, помогала ему работать над ролями, вникать в суть и анализировать. Собинов не только обладал дивным голосом но он владел и даром драм. артиста. Выработанная в адвокатскую пору привычка анализировать материалы дела помогала ему, когда требовалось поразмышлять над образом, который должен быть воплощен на сцене. Не случайно одной из самых любимых его ролей был Лоэнгрин из одноименной оперы Вагнера, который является также и автором либретто.

Можно себе представить, с каким чувством Собинов, будучи поглощенный исполнением миссии защитника и принужденный отказаться от нее другим своим необыкновенным даром, исполнял партию Лоэнгрина.

Судьба Лоэнгрина напоминает судьбу самого Собинова. Леонид Витальевич не принадлежал к братству св. Грааля, это образ из легенды, но он принадлежал к другому братству - к реальной, земной корпорации защитников, к адвокатуре. Его никто не предавал, но он, как и Лоэнгрин, покинул братство ради Большого театра, тоже уйдя в неведомое... Сейчас, когда известен его путь, приведший Собинова к мировой славе, такой выбор был оправдан, но в те времена наш Собинов испытывал большие сомнения и они терзали его душу.

В 1905—1911 гг. певец выступает на сценах самых лучших европейских театров. Эти выступления принесли ему мировую славу, но он никогда не порывал с русским искусством, Большим театром. В 1917—1918 гг. он был даже директором Большого театра, но не прекращал исполнительской деятельности. Однажды ему вновь пришлось побывать в роли участника судебного процесса. На этот раз в качестве ответчика по гражданскому делу. 6 января 1907 г. он должен был петь в опере Массне «Вертер», но, заболел дирижер. С другим Собинов провел только одну репетицию, но остался недоволен и чувствовал, что не готов к исполнению на привычном для себя уровне и вынужден был принять нелегкое решение - он отказался участвовать в спектакле. Возник скандал, в результате которого владелец частной оперы Зимин предъявил к Собинову иск о взыскании убытков. Участвуя в зарубежных гастролях во время слушания дела, Собинов не имел возможности лично явиться в суд и обратился за помощью к присяжному поверенному П.Малянтовичу. (он в основном занимался уголовной защитой, гражданских дел почти не вел ).

Собинов понимал, что Малянтович будет испытывать трудности, т.к. он не был знаком с некоторыми деталями театральной и муз. жизни. Поэтому Леонид Витальевич внимательно следил за ходом процесса, вникал во все его тонкости и высказывал свои соображения по ходу процесса. По делу проводилась экспертиза, которая установила: певец имел право отказаться от выступления, так как истец не обеспечил артистов соответствующей подготовкой к спектаклю. Процесс завершился лишь в 1908 г. Газеты этого времени писали, что Собинов, не преследуя материальных интересов, предложил отправить всю сумму, взыскания которой добивался истец, в пользу студентов и голодающих. Истцы согласились с решением Московского окружного суда. Так вновь Леонид Витальевич одержал победу на юрид. поприще.

Победы в искусстве были более значительны. Он спел множество самых известных партий, был признан замечательным исполнителем произведений камерной вокальной музыки. До сих пор его творчество изучается лучшими вокалистами, так как Л.В. Собинов внес много нового, своего в истолкование многих оперных произведений.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

А.Рогаткин

HTTP://WWW.ADVOKATYMOSCOW.RU/ADVOKATURA/HISTORY/BIOGRAF/SOBINOV.PHP

Ария Ленского

Ария певца за сценою

Какое счастье

За окном в тени мелькает

Песенка Герцога

Последний нонишний денёчек

Средь шумного бала

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 19 Окт 2023, 15:04 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | К 89-летию памяти великого артиста

ЛЕГЕНДА БОЛЬШОГО ИМПЕРАТОРСКОГО ТЕАТРА

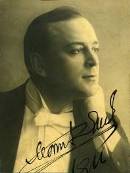

Его называли «сладкоголосым соловьем», «жемчугом на серебряном блюде» и «благоуханным цветком русского пения». В 1911-м «Биржевые ведомости» отмечали: «Краса и гордость нашей сцены, Собинов держит публику в своей чарующей власти».

Л.Собинов – легенда Императорского Большого театра, а затем советского. Успел получить звание Солиста Его Величества, а позже Народного артиста Республики. Практически, первый настоящий Ленский – «юноша в осьмнадцать лет с кудрями, черными до плеч». Дословно по Пушкину, в опере Чайковского «Евгений Онегин». Лирический тенор, стройный красавец, доводивший женщин до обмороков на спектаклях «Онегина».

Мало кто знает, что выдающийся артист довольно профессионально баловался стихами. Этот факт подтверждают многочисленные мемуаристы, об этом говорят газетные и журнальные публикации. На этот счет существуют даже авторитетные свидетельства профессионалов. Сам артист довольно легкомысленно относился к своему поэтическому дару. Он не хранил свои стихи, набрасывал экспромты на клочках бумаги, бумажных салфетках, которые тут же выбрасывал, а иногда прямо на манжетах. Эти мальчишеские поступки заставляли окружающих, бывших в курсе дела, тщательно следить – что это там маэстро выкинул в мусорную корзину, над чем он задумался и почему вдруг лихорадочно стал искать карандаш? Может быть, только благодаря этому мы и имеем сегодня возможность читать поэтические опыты самого знаменитого Ленского? Когда его просили более бережно относится к своей поэтической музе, он смеялся, называя свои стихи праздной забавой. Он всегда смеялся ...

Уже в годы Советской власти Собинов и Чуковский случайно встретились в санатории, куда одновременно получили путевки. Стоят в очереди на лечебную процедуру, на кварцевание. Зашел разговор о поэзии. Корней Иванович вспомнил Некрасова и посетовал, что его дактилические рифмы труднее, чем другие:

«Труднее? Нисколько! – сказал Собинов.

И в доказательство без малейшей натуги набросал следующий превосходный экспромт, весь построенный на дактилических рифмах:

«В уголочке отгороженном,

Лампой кварцевой палим,

Охлаждая жар мороженым,

Стройный, словно херувим,

Сам Корней с улыбкой скромною

Мне ладонию огромною

Машет мило в знак приветствия,

Предлагая то же средствие.

Тут же сестры милосердия

В электрической клети

В исцелении предсердия

Держат птичкой взаперти

И меня, раба блаженного.

Знать, и впрямь я много пенного,

И французского и ренского,

Выпил в славу пола женского».

Форма этого экспромта виртуозна, с этим согласится любой профессиональный поэт. Со стороны техники она безупречна.

«Русский язык так богат, что не только дактилические, но и гипердактилические рифмы не представляют для русского человека никаких затруднений». – сказал он тогда жеи в доказательство привел свой недавний экспромт:

«Ждали от Собинова

Пенья соловьиного,

Услыхали Собинова –

Ничего особенного».

Стихи Собинова печатались в газетах и журналах. Композиторов они вдохновляли на романсы, а потом Леонид Витальевич пел их в концертах.

Всех Собиновых отличала певческая одаренность. Екатерина Федоровна очень любила петь старинные крестьянские протяжные песни и гор. романсы. Глубокие, красивые голоса были у деда и братьев Собиновых (младший из братьев, Сергей, впоследствии выступал под фамилией Собинов-Волгин). Уже в юные годы голос Леонида вызывает восхищение слушателей и признание профессионалов. Талант и труд. Если выделить основную черту характера Собинова, то это будет тщательность в любой работе. Одарённый во всём: от латыни и истории до юриспруденции, от стихосложения до оперного пения, он всегда старался добиваться совершенства. Это ему даже мешало. Он получил только Серебряную медаль в гимназии из-за размолвки с директором по поводу редкого грамматического исключения в латыни. Директор был вынужден признать правоту Леонида, но исключил того из списков золотых медалистов…

Всюду и везде Леонид был лучшим учеником и круглым отличником. Ну кто ещё из оперных певцов мог похвастать тем, что имеет юрид. образование Московского Университета и работает в группе самого известного адвоката России, не проиграл ни одного порученного ему дела! Но при этом ещё и является солистом Большого Театра, которому дирекция в виде исключения разрешила совмещать несовместимое: адвокатуру и ведущие оперные партии! Два года такой напряжённой работы определили выбор Собинова. Он избрал театр.

Собинов не имел иных источников дохода, кроме пения. Да, он был вторым артистом в России после Шаляпина по величине гонораров.его Имя гремело по всему миру и билетов на его выступления было не достать. Но куда уходили кровно заработанные им деньги? Львиную долю заработков Собинов прямо и косвенно жертвовал на благотворительность. По существующему тогда положению артист императорских театров имел право ежегодно выступить в 2-х концертах на любой эстраде. Огромные по тем порам гонорары иные артисты оставляли себе. Но не Собинов. Он неизменно один из концертов давал в пользу недостаточных московских студентов, другой в пользу Медведниковской гимназии, где учились его дети. Кроме того он давал благотворительные концерты в пользу тех или иных групп людей или даже стран, в которых происходило несчастье. В собиновских благотворительных концертах принимали участие такие мастера, как Рахманинов, Нежданова, Качалов, Яблочкина, Щепкина-Куперник.

Однако, во все времена совершенство духа вкупе с талантом вызывает в некоторых людях завистливое отторжение. Подспудно сравнивая масштабы себя и того - другого, завистник не может пережить мысленное принижение себя. И возникает внутренний конфликт «Моцарта и Сальери». Причём, часто именно красота человеческих качеств одного вызывает раздражение в другом. А как иначе расценить клеветнические нападки в печати писателя Л.Андреева на Собинова?

«Мягко журчащие речи о гуманности, божественные голоса гг. Собиновых, сладкие звуки песен и молитв исчезли бы для него в отчаянном вопле насилуемых, голодных, избиваемых»…

При этом невозможно сосчитать, обучение и содержание скольких десятков студентов и гимназистов (в том числе, лично Л.Андреева в бытность последнего студентом) происходило за счёт великого сердцем певца.

Зато остальная Россия – обожала!

«Мы, студенты, его боготворили. Любили мы его по двум причинам: во-первых, конечно, за его несравненный голос. Во-вторых, мы любили его за то, что он никогда не отказывался петь в пользу студентов. Собинов не выходил с таких вечеров. Мы его выносили на руках и торжественно водружали на пролетку лихача…».- рассказывал Н.А. Семашко (известный врач и общественный деятель)

Бесконечны потоки благодарственных писем:

- «Комитет Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым приносит Вам глубокую благодарность за Ваше любезное участие в опере «Лоэнгрин» 13 февраля в Мариинском театре…» (сбор с этого спектакля пошел на нужды Общества).

- «От имени моего Правительства и Итальянской колонии в Москве позвольте выразить Вам искреннюю признательность за Ваше великодушное участие в концерте 7/1- 1909 г. в пользу пострадавших от землетрясения наших братьев - итальянцев в Сицилии и Калабрии.

С искренним уважением

Зав. итальянским королевским консульством».

- «Правление Секции гигиены воспитания и образования при Нижегородском отделе Русского общества охранения народного здравия…выражает глубокую благодарность за отзывчивость на нужды секции».

- «Мы приветствуем сегодня не только талант художника, мы кланяемся гению доброго сердца, чутко откликается оно на каждое горе, на всякую нужду и особенно ему близки печали нашей многострадальной учащейся молодежи…» - писалось в адресе Комитета нуждающимся студентам.

Слова признательности от артистов императорского Большого театра, от слушательниц и Совета пед. курсов, от комиссии для организации товарищеской помощи присяжным поверенным и их помощникам, призываемым на русско-японскую войну, и их семьям, от Московского общества взаимного вспоможения оркестровых музыкантов… Благодарность от чистого сердца чистому сердцем певцу! Никакими ухищрениями артистической техники не мог бы он выработать в себе такого обаятельно-задушевного голоса, если бы этой задушевности не было у него самого. В созданного им Ленского верили, потому что он и сам был такой: беспечный, любящий, простодушный, доверчивый. Оттого-то стоило ему появиться на сцене и произнести первую муз. фразу, как зрители тотчас влюблялись в него - не только в его игру, в его голос, но в него самого".

А сколь многих слабых и обиженных вызволил Леонид Вительевич из тюрем, защитил, опираясь на свою адвокатскую практику.

«… Ты себе не можешь представить, как я доволен, когда удается кого-нибудь вызволить. Это для меня большая радость.» (из письма Собинова)

А скольких этот добрый человек вывел в люди!

Певец А.В. Богданович, знаменитая исполнительница русских песен Н.Плевицкая, возведённая Собиновым из самых низов ко всероссийской известности. Какой крик подняли тогда газеты! «Недопустимы совместные выступления артистов императорских театров и кафешантанной певицы!» Но Собинов был тверд. «Искусство свободно, и все его представители - артисты, где бы они ни служили, равны между собою», - заявлял он громко.

«Я никогда не забуду, как много я обязан тебе в моем культурно-художественном образовании, как и не могу забыть твоей необычайно деликатной и трогательной поддержки, оказанной мне в начале моей карьеры. Близость с тобою - одним из культурнейших и выдающихся артистов России и частое сотрудничество были для меня необычайно важны в моем моральном развитии, а постоянное общение влияло на общий уровень моего образования». - это уже дирижер Эмиль Купер.

Собинов содействовал и открытию театра Музыкальной драмы. «Вы не только не приняли участия в дискредитировании нового, но помогли ему и деньгами, и личным участием в его работе. Нужно было быть или героем, или человеком большой культуры, чтобы во имя идеи, наперекор своим интересам, поддержать дело…»

Вот так пишет Собинову главный режиссер театра Лащицкий: "Эгоизма Собинов не принимал органически. Постыдного самолюбования, свойственного подавляющему количеству современных деятелей культуры, у него не было ни капли. Наоборот, критичное и чуть насмешливое отношение к самому себе помогало Леониду Витальевичу и в творчестве, и в жизни".

Весной 1933 г. в Большом театре состоялось чествование Л.В. Собинова в связи с 35-летием сценической деятельности. Выступавшие отмечали глубину его человеческого обаяния, энергию музыкально-общественного деятеля. В 1934 был зам. руководителя худ. частью Оперной студии Станиславского. Константин Сергеевич писал Собинову: «Сама судьба хочет, чтобы мы опять встретились с Вами… Мы с Вами отлично поймем друг друга и поладим. Мы очень нуждаемся в таком мастере своего искусства, как Вы».

Во время пребывания в Риге 14 октября 1934 г. Собинов умер от сердечного приступа ночью во сне в гостинице «Санкт-Петербург». Его тело перевезли в Москву спец. траурным поездом. Некоторые источники указывают на странные обстоятельства смерти Леонида Витальевича, связывая её с днем ранее совершенным убийством архиепископа Рижского Иоанна (Поммера). Надгробие выполнено страстной почитательницей таланта Собинова и двоюродной сестрой жены певца,, В.Мухиной. Она создала самую лучшую и наинежнейшую свою скульптуру – лебедь, покинувший пределы земного бытия… Собинову было 62 года.

"Средь шумного бала"

https://ok.ru/proslushiv/topic/153733672442667

https://proza.ru/2022/06/06/773

|

| |

| |