|

Н.В. ГОГОЛЬ: СПАСЕНИЕ В ВЕЧНОСТИ СВОЕЙ ДУШИ...

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 02 Фев 2014, 21:50 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | Н.В. ГОГОЛЬ: СПАСЕНИЕ В ВЕЧНОСТИ СВОЕЙ ДУШИ

О том, что Гоголь - христианский писатель, мы узнали сравнительно недавно. Долгие годы автор «Ревизора» и «Мертвых душ» литературоведами представлялся лишь как мастер гротеска, обличитель соц. действительности. Во многом благодаря профессору МГУ, автору нескольких книг о Гоголе В.Воропаеву до нас дошло во всей полноте духовное наследие великого русского писателя. В изданном 9-томном академическом собрании сочинений Н.В. Гоголя впервые опубликовано многое из того, что более полно открывает нам внутренний мир великого христианского писателя, и заставляет по-иному взглянуть на известные еще со школьной скамьи его сочинения.

Профессор МГУ считает, что образ ревизора в одноименном произведении Гоголя следует трактовать в свете Второго Пришествия в мир Христа Спасителя и соответственно, образ Хлестакова, этого лже-ревизора, можно понимать как изображение самозванца - Антихриста. Главной идеей писателя, главным его стремлением было спасение в вечности своей души. Он одним из первых на деле осуществил свою заветную мечту: служение литературе, русскому слову - сделать спасительным в христианском значении этого слова. В этом заключалось своего рода бескровное мученичество писателя, своей судьбой, своим творчеством и своей верой искупавшего грехи отечественной словесности, к тому времени уже окончательно оторвавшейся от церковной ограды, и попытавшегося подвижническим усилием вновь вернуть вольнодумную словесность под покров Церкви. В своей личной судьбе ему это удалось осуществить лишь отчасти, но судьба российской словесности после этого беспримерного подвига стала уже иной.

Его пророческое служение подхватил Достоевский. Эта святая искра, зажженная Гоголем, несмотря ни на какие потуги многочисленных лит. карликов всех времен, не угасла в великой русской литературе и по сей день, ведь его православные книги: «О Божественной Литургии» и «Избранные места из переписки с друзьями» должны по праву стать настольными для каждого русского, серьезно относящегося к делу спасения своей души.

Антон Жоголев

Любовь к церковному пению

Школьный приятель Гоголя В.Любич-Романович вспоминал, что в церкви тот молитвы слушал со вниманием, иногда даже повторял их нараспев, как бы служа сам себе отдельную Литургию. Как-то раз, недовольный пением, он поднялся на клирос и стал подпевать хору, ясно произнося слова молитв. Но священник, услыхавший незнакомый голос, выглянул из алтаря и, увидев постороннего, велел ему удалиться.

Как Гоголь притворился сумасшедшим

В Нежинской гимназии, хотя и редко, но применялись телесные наказания. Однажды, еще в нижних классах, Гоголь чем-то провинился и, чтобы избежать наказания, притворился сумасшедшим.

- Плохо, брат, высекут! - сказал ему кто-то из товарищей.

- Завтра! - отвечал Гоголь.

Но приговор утвержден, явились классные надзиратели. Вдруг Николай вскрикивает так пронзительно, что все испугались, что он сходит с ума. Поднялась суматоха; его повели в больницу. Директор гимназии, И.С. Орлай, дважды в день навещает его. Гоголя лечат, друзья ходят к нему в больницу тайком и возвращаются с грустью: помешался, решительно помешался!

Словом, до того мальчик искусно притворился, что все были убеждены в его помешательстве. И когда после 2-х недель успешного лечения его выпустили из больницы, приятели долго еще поглядывали на него с сомнением и опасением.

По рассказам нежинских соучеников Гоголь еще в школьные годы никогда не мог пройти мимо нищего, чтобы не подать ему, и если нечего было дать, то всегда говорил: «Извините». Однажды ему даже случилось остаться в долгу у одной нищенки. На ее слова: «Подайте Христа ради» он ответил: «Сочтите за мной». И в следующий раз, когда та обратилась к нему с той же просьбой, он подал ей вдвойне, добавив при этом: «Тут и долг мой».

Писатель никогда не расставался с Евангелием. «Выше того не выдумать, что уже есть в Евангелии. Сколько раз уже отшатывалось от него человечество и сколько раз обращалось». - говорил он.

Ежедневно читал по главе из Ветхого Завета, а также Евангелие на церковнославянском, латинском, греческом и английском языках. О.В. Гоголь-Головня, сестра писателя, вспоминала: «Он всегда при себе держал Евангелие, даже в дороге. Когда он ездил с нами в Сорочинцы, в экипаже читал Евангелие. Видна была его любовь ко всем. Никогда я не слыхала, чтобы он кого осудил».

Эмилия Ковриго, сирота, воспитанница матери Гоголя, рассказывала, что в ее отроческие годы он учил ее грамоте, и когда выучил, то первой книгой, которую она с ним прочитала, было Евангелие. «И эти уроки и беседы о любви к ближнему так глубоко запали в мою детскую душу, что никакие невзгоды жизни не могли бы поколебать во мне веры в истину христианской любви, о которой он мне с такой силой говорил и которая на каждом шагу осуществлялась в семье Гоголей».

Как-то в разговоре со своим земляком О.М. Бодянским, Гоголь сказал: «Я знаю и люблю Шевченко как земляка и даровитого художника. Но его погубили наши умники, натолкнув его на произведения, чуждые истинному таланту. Они все еще дожевывают европейские, давно выкинутые жваки. Русский и малоросс - это души близнецов, пополняющие одна другую, родные и одинаково сильные. Отдавать предпочтение одной в ущерб другой невозможно. Нам, Осип Максимович, надо писать по-русски, надо стремиться к поддержке и упрочению одного, владычного языка для всех родных нам племен. Доминантой для русских, чехов, украинцев и сербов должна быть единая святыня - язык Пушкина, какою является Евангелие для всех христиан».

Гоголю не нужно было выяснять, малороссиянин он или русский - в споры об этом его втянули друзья. В 1844 г. он так отвечал на запрос А.О. Смирновой: «Скажу вам одно слово насчет того, какая у меня душа, хохлацкая или русская, потому что это, как я вижу из письма вашего, служило одно время предметом ваших рассуждений и споров с другими. На это вам скажу, что сам не знаю, какая у меня душа, хохлацкая или русская. Знаю только то, что никак бы не дал преимущества ни малороссиянину перед русским, ни русскому пред малороссиянином. Обе природы слишком щедро одарены Богом, и как нарочно каждая из них порознь заключает в себе то, чего нет в другой, - явный знак, что они должны пополнить одна другую. Для этого самые истории их прошедшего быта даны им непохожие одна на другую, дабы порознь воспитались различные силы их характера, чтобы потом, слившись воедино, составить собою нечто совершеннейшее в человечестве».

Т.Берг вспоминает, как однажды на вечере у С.П. Шевырева кто-то из гостей, несмотря на принятое всеми знавшими Гоголя правило не спрашивать его о лит. работах и замыслах, не удержался и заметил ему, что это он смолк: «Ни строки, вот уже несколько месяцев сряду!» Ожидали простого молчания, каким отделывался обычно писатель от подобных вопросов, или ничего не значащего ответа. Николай Васильевич грустно улыбнулся и сказал: «Да! Как странно устроен человек: дай ему все, чего он хочет, для полного удобства жизни и занятий, тут-то он и не станет ничего делать; тут-то и не пойдет работа! Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Джансано и Альбано, в июле месяце. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все приезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением».

В Оптиной Пустыни сохранилось предание, пересказанное прп. Амвросием. Во время пребывания в этой обители Гоголь рассказывал отцу Порфирию Григорову, издателю жития и писем затворника Задонского Георгия, что он видел мощи св. Спиридона Тримифунтского и был свидетелем происшедшего от них чуда. При нем мощи, которые были не только нетленны, но в продолжение XV веков сохраняли мягкость, обносились вокруг города, как это ежегодно совершается 12 декабря (по ст. ст) с большим торжеством. Все бывшие тут прикладывались к мощам, а один англ. путешественник не хотел оказать им должного почтения, говоря, что спина угодника будто бы прорезана и тело набальзамировано, потом, однако, решился подойти, и мощи сами обратились к нему спиною. Англичанин в ужасе пал на землю пред святыней. Этому были свидетелями многие, в том числе и Гоголь.

В своих странствиях по миру Николай Васильевич не расставался с иконой свт. Николая, своего Небесного покровителя. Священник П.Соловьев, находившийся в составе Русской Духовной миссии в Иерусалиме, оставил воспоминания о встрече с писателем в январе 1848 г. на пароходе «Истамбул», следовавшем к берегам Сирии. Гоголь показал ему образ св.Николая Чудотворца и спросил его мнения о качестве изображения: «По всему видно было, что он высоко ценил в худ. отношении свою икону и дорожил ею, как святынею». Священник Иоанн Базаров рассказывает, как однажды в 1847 г. в Висбадене Гоголь обратил его внимание на то, что немцы строят русские православные храмы на горе: «Как будто самый Промысл указывает на то, что Православная Церковь должна стоять выше всех других. И подождите недолго, и она загорится звездою первой величины на горизонте Христианства».

Е.А. Хитрово передает сказанные Гоголем слова: «Если мысли писателя не обращены на важные предметы, то в нем будет одна пустота. Надобно любовью согреть сердца; творить без любви нельзя. А что без любви написано, то холодно. Иногда бывает самодовольство: делаешь что-нибудь хорошо, доволен собою, а после увидишь, как недостаточно. Святые падали, гордясь тем, что благодать им сошла. Однажды Гоголь читал вслух проповедь свт. Филарета, Митрополита Московского, на евангельский стих: «Ищите Царствия Божия». Святитель говорил о краже, то есть, несоблюдении, воскресных дней. По этому поводу Гоголь заметил: «Как это часто со мной случалось! А проку-то и не выходило. Когда внутренне устроен человек, то у него все ладится. А чтобы внутренне устроенным быть, надобно искать Царствия Божия, и все прочее приложится вам».

Екатерина Александровна приводит сказанные Гоголем слова: «Как странно иногда слышать: «К стыду моему, должна признаться, что я не знаю славянского языка!» Зачем признаваться? Лучше ему выучиться: стоит две недели употребить».

Г.П. Галаган, богатый украинский помещик, живший в начале 1840-х годов в Риме, вспоминал, что писатель уже тогда показался ему очень набожным: «Один раз собирались в русскую церковь все русские на Всенощную. Я видел, что и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду и думал, что он удалился. Немного прежде конца службы я вышел в переднюю, потому что в церкви было слишком душно, и там, в полумраке заметил его, стоящего в углу за стулом на коленях и с поникшей головой. При известных молитвах он бил поклоны». Гоголь верил в простоте сердца, так, как верит народ.

Княжна В.Н. Репнина-Волконская вспоминала, имея в виду пребывание писателя в Одессе зимой 1850-51 года: «У матери моей была домовая церковь. Гоголь приходил к обедне, становился в угол за печкой и молился «как мужичок», по выражению одного молодого слуги, то есть клал поклоны и стоял благоговейно» Она описывает приезд Гоголя в их имение Яготино по возвращении из Иерусалима в 1848 г: «Лицо его носило отпечаток перемены, которая воспоследовала в душе его. Прежде ему были ясны люди; но он был закрыт для них, и одна ирония показывалась наружу. Она колола их острым его носом, жгла его выразительными глазами; его боялись. Теперь он сделался ясным для других; он добр, он мягок, он братски сочувствует людям, он так доступен, он снисходителен, он дышит Христианством». Потом в Одессе княжна дала Гоголю прочесть эти строки, и он сказал: «Вы меня поняли, но слишком высоко поставили в своем мнении».

В.Шенрок, биограф Гоголя, рассказывает со слов родственников писателя, что однажды в 1848 г., гостя у своих в Васильевке, он куда-то выехал из деревни, но вдруг, в половине пути, что-то вспомнил, вернулся домой, заказал в церкви молебен о здравии болящей рабы Божией Александры и сейчас же снова отправился в путь. Родные догадались, что он молился за А.О. Смирнову.

В один из приездов в Оптину Пустынь Гоголь прочитал рукописную книгу - на церковнославянском языке - прп. Исаака Сирина, с которой в 1854 г. старцем Макарием было подготовлено печатное издание, ставшую для него откровением. В монастырской библиотеке хранился экземпляр 1-го издания «Мертвых душ», принадлежавший графу А.П. Толстому, а после его смерти переданный отцу Клименту (Зедергольму), с пометами Гоголя, сделанными по прочтении этой книги. На полях XI главы, против того места, где речь идет о прирожденных страстях, он набросал карандашом: «Это я писал в «прелести» (обольщении), это вздор - прирожденные страсти - зло, и все усилия разумной воли человека должны быть устремлены для искоренения их. Только дымное надмение человеческой гордости могло внушить мне мысль о высоком значении прирожденных страстей - теперь, когда стал я умнее, глубоко сожалею о «гнилых словах», здесь написанных. Мне чуялось, когда я печатал эту главу, что я путаюсь, вопрос о значении прирожденных страстей много и долго занимал меня и тормозил продолжение «Мертвых душ». Жалею, что поздно узнал книгу Исаака Сирина, великого душеведца и прозорливого инока. Здравую психологию и не кривое, а прямое понимание души, встречаем у подвижников-отшельников. То, что говорят о душе запутавшиеся в хитросплетенной немецкой диалектике молодые люди, - не более как призрачный обман. Человеку, сидящему по уши в житейской тине, не дано понимания природы души».

Прп. Варсонофий Оптинский рассказывал в беседе со своими духовными чадами, что есть предание, что незадолго до смерти Гоголь говорил своему близкому другу:

- Ах, как я много потерял, как ужасно много потерял...

- Чего? Отчего потеряли вы?

- Оттого, что не поступил в монахи. Ах, отчего батюшка Макарий не взял меня к себе в скит?

Это предание отчасти подтверждается свидетельством сестры Гоголя Анны Васильевны, которая в 1888 г. писала В.Шенроку, что брат ее мечтал поселиться в Оптиной Пустыни. Л.И. Арнольди свидетельствует, что Гоголь был необыкновенно строг к себе и боролся со своими слабостями. Так, в Италии он сам бегал на кухню и учился приготовлять макароны. А между тем очень редко позволял себе такие увлечения и был в состоянии довольствоваться самою скудною пищей, и постился иногда как самый строгий отшельник, а во время говенья почти ничего не ел. Историк В.А. Чаговец, хорошо знавший быт семьи Гоголей, рассказывает, что Николай Васильевич не превосходил набожностью своих родных, проникнутых с самых младенческих лет религиозным настроением. Лишь в отношении соблюдения поста он держался несколько иного взгляда; в постные дни, когда в деревнях готовились разнообразные постные блюда, различные винегреты и т.п., он даже иногда бывал недоволен. «Какой же это пост, когда все объедаются еще хуже, чем в обыкновенные дни?» - говорил он, отодвигая подальше блюдо с какою-нибудь заманчивой постной пищей.

Графиня А.Г. Толстая была женщиной глубоко религиозной. В.Гиляровский передает со слов ее бывшей компаньонки Ю.А. Троицкой, что графиня постилась до крайней степени, любила есть тюрю из хлеба, картофеля, кваса и лука и каждый раз за этим кушаньем говорила: «И Гоголь любил кушать тюрю. Мы часто с ним ели тюрю». Настольной книгой ее были «Слова и речи преосвященного Иакова, Архиепископа Нижегородского и Арзамасского» в 4-х частях, изданные в 1849 г. На книге имелись отметки карандашом, которые делал Гоголь, ежедневно читавший Анне Георгиевне эти проповеди. Она обыкновенно ходила по террасе, а Гоголь, сидя в кресле, читал ей и объяснял значение прочитанного. Самым любимым местом книги у него было «Слово о пользе поста и молитвы».

Ни при каких трудных обстоятельствах Гоголь не оставлял заботы о ближних, в том числе и о крестьянах. О.В. Головня, сестра писателя, вспоминает, как однажды они были в церкви, и брат увидел, что священник им раздал просфоры, а крестьянам нет. Когда возвращались из церкви, он положил руку на плечо сестры и попросил, чтобы она велела к каждой службе печь по 25 просфор, резать их на 4 части и отправлять в церковь, чтобы священник мог раздавать людям. При этом дал ей 25 руб, чтобы не брать у матери муку, и впредь обещал присылать денег. Вместе с сестрой Гоголь заходил в избы мужиков, смотрел, как они живут; ездил на поле к жнецам.

«В то время был плохой урожай и хлеб такой низкий был, что нельзя было жать, и они руками вырывали с корнями. Мы подъехали к жнецам, брат встал, подошел к ним, спрашивал: «Тяжелее рвать, как жать?» - «Жать легче, а рвать - на ладони мозоли поробилися». А он сказал им в утешение: «Трудитесь, чтобы заслужить Царство Небесное». И по отъезде из Васильевки Гоголь не оставлял попечения о крестьянах. Со временем брат присылал матери денег, чтобы она купила хоть по теленку тем мужикам, у кого не было скота, и мне прислал 50 руб., чтобы я по усмотрению своему помогала нуждающимся. Как-то он сказал: «Нельзя осудить человека в чем бы то ни было, сейчас сам то же сделаешь». - рассказывает Ольга Васильевна.

Г.Данилевский, автор исторических романов, лично знавший Гоголя и совершивший в мае 1852 г. поездку на его родину, рассказывал в своих воспоминаниях, что местные крестьяне не хотели верить, что Гоголь умер, и среди них родилось сказание о том, что похоронен в гробе кто-то другой, а барин их будто бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В этом сказании есть глубокая духовная правда: Гоголь действительно переселился в Горний Иерусалим и там из своего чудного, но таинственного и неведомого нам далека, у Престола Господня, молится за всю Русскую землю, чтобы непоколебимо стояла она в Православной вере и чтобы больше было в ней правды и любви, - ведь это и являлось главной заботой великой души великого русского писателя.

Владимир Воропаев

http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=6401

СВАТАЛСЯ ЛИ ГОГОЛЬ К ГРАФИНЕ ВИЕЛЬГОРСКОЙ?

Николай Васильевич, по-видимому, никогда не имел намерения жениться. Современных исследователей продолжает волновать эта тема.

В апреле 1840 г. он писал Н.Белозерскому, черниговскому помещику, с которым был знаком с нежинской поры: "Я же теперь больше гожусь для монастыря, чем для жизни светской"

А в феврале 1842-го признавался Н.Языкову: "Я чувствую, что разорвались последние узы, связывавшие меня со светом. Мне нужно уединение, решительное уединение. Я не рожден для треволнений и чувствую с каждым днем и часом, что нет выше удела на свете, как звание монаха". Эти слова могут служить ответом на вопрос, поставленный Гоголем спустя 3 года в названии статьи "Чей удел на земле выше", вошедшей в книгу "Выбранные места из переписки с друзьями".

Последнее 10-летие его жизни проходит под знаком все усиливающейся тяги к иночеству. Не давая монашеских обетов целомудрия, нестяжания и послушания, он воплощал их в своем образе жизни. Николай Васильевич не имел собственного дома и жил у друзей - сегодня у одного, завтра у другого. Свою долю имения он отказал в пользу матери, и если бы не деньги, получаемые за издания своих сочинений, остался бы нищим. При этом он еще помогал бедным студентам. После смерти писателя все личное имущество его состояло из нескольких десятков рублей серебром, книг и старых вещей, а между тем созданный им фонд "на вспоможение бедным молодым людям, занимающимся наукою и искусством", составлял более 2,5 тыс. руб.

О силе его послушания говорит тот поразительный факт, что по указанию своего духовного отца он сжег главы незаконченного труда и фактически отказался от худ. творчества. Насколько труден этот шаг был для Гоголя, можно судить по его признанию в "Авторской исповеди" "Мне, верно, потяжелей, чем кому-либо другому, отказаться от писательства, когда это составляло единственный предмет всех моих помышлений, когда я все прочее оставил, все лучшие приманки жизни, и, как монах, разорвал связи со всем тем, что мило человеку на земле, затем чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме труда своего".

Современники не оставили никаких свидетельств о его близких отношениях с какой-либо женщиной. В письме к В.Жуковскому от 10 января 1848 г., излагая свои воззрения на искусство, он говорит, что не должен он связывать себя никакими узами на земле, в том числе и жизнью семейной. Живописцу А.Иванову он замечал, что для него едва ли позволительны мечты о женитьбе. "Вы нищий, и не иметь вам так же угла, где приклонить главу, как не имел его и Тот, Которого пришествие дерзаете вы изобразить кистью! А потому евангелист прав, сказавши, что иные уже не свяжутся никогда никакими земными узами" (из письма от 24.06. 1847 г.). В литературоведении, однако, сложилось убеждение, что Гоголь был влюблен в графиню А.М. Виельгорскую и даже пытался сделать ей предложение.

В новейшем издании переписки Гоголя с Виельгорскими этот эпизод освещается следующим образом: "По семейному преданию Виельгорских, в конце 1840-х годов Гоголь решился сделать предложение Анне Михайловне. Однако предварительные переговоры с родственниками сразу же убедили его, что неравенство их общественного положения исключает возможность такого брака".

В биографическом словаре "Русские писатели" об этом сказано более подробно. Весной 1850 г. Гоголь предпринимает первую и последнюю попытку устроить свою семейную жизнь - делает предложение А.М.Виельгорской, но получает отказ. Было ли причиной отсутствие ответного чувства или же сопротивление знатных родителей (ее мать - урожденная принцесса Бирон), но факт тот, что отказ глубоко ранил Гоголя. С чувством уязвленной гордости и горького смирения пишет он Виельгорской, что должен был лучше узнать свою роль: "Чем-нибудь да должен же я быть относительно вас: Бог не даром сталкивает так чудно людей. Может быть, я должен быть не что другое в отношении (вас), как верный пес, обязанный беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего".

Несмотря на то, что авторы по-разному датируют сватовство Гоголя, их суждения основываются на одном и том же источнике - разысканиях В.Шенрока, посвятившего отношениям Гоголя с Виельгорскими спец. работу. На основании его переписки с графиней Анной Михайловной и некоторых устных свидетельств биограф пришел к заключению, что Николай Васильевич сделал предложение, вероятно, в 1848 г., когда после возвращения из Иерусалима ездил на короткое время в Петербург. Позднее, в IV томе своих "Материалов для биографии Гоголя", Шенрок относит сватовство писателя предположительно к 1850 г ,оговаривая, что это не больше, как предположение, когда прекратилась переписка Гоголя с Виельгорскими. Обоснование самого факта сватовства осталось прежним. Каково же это обоснование?

Известно, что графиня Анна Михайловна была одной из постоянных корреспонденток Гоголя, в отношении которой он мыслил себя духовным наставником и учителем, стремясь поддерживать в ней интерес к России и всему русскому. "Тут-то, по-видимому, и явилось у Гоголя желание видеть Анну Михайловну своей женой. Давая ей советы и наставления, касающиеся русской литературы, он начинает в то же время затрагивать вопросы, относящиеся к разным сторонам жизни. Он советует ей не танцевать, не вести праздных разговоров, откровенно высказывает ей, что она нехороша собой, что ей не следует искать избранника в большом свете посреди пустоты. В свою очередь, исполненные задушевного участия расспросы Анны Михайловны о здоровье Гоголя, об успехе его лит. занятий поддерживали в нем надежду на взаимность. Одним словом, отношения ее к Гоголю незаметно перешли за черту обыкновенной дружбы и сделались чрезвычайно интимными. Но здесь-то началась фальшь их положения. Виельгорские, как большинство людей титулованных и принадлежащих высшему кругу, никогда не могли бы допустить мысли о родстве с человеком, так далеко отстоявшим от них по рождению. Анна Михайловна, конечно, не думала о возможности связать свою судьбу с Гоголем. Оказалось, что Виельгорские, при всем расположении к Гоголю, не только были поражены его предложением, но даже не могли объяснить себе, как могла явиться такая странная мысль у человека с таким необыкновенным умом. Впрочем, мы должны сделать оговорку: собственно говоря, Гоголь только обратился с запросом к графине через А.В. Веневитинова, женатого на старшей дочери Виельгорских, Аполлинарии Михайловне. Зная взгляды своих родственников, Веневитинов понял, что предложение не может иметь успеха, и напрямик сказал о том Гоголю". - пишет Шенрок.

В свое время профессор А.И.Кирпичников высказал сомнение в сватовстве Гоголя, отмечая противоречия в построениях биографа: если Гоголь делал предложение в 1848 г., то все интимности, отмеченные им в переписке молодой графини с Гоголем, являются после предполагаемого сватовства и отказа; если же оно произошло в 1850 г., то нельзя не признать крайне странным сватовство Гоголя через посредников на девушке, которую он не видел 1,5 года. Да и сам Шенрок, чувствуя неубедительность своих умозаключений и колеблясь в выборе даты - к какому году следует отнести предложение Гоголя, замечает, что "воспоминание о нем сохранилось в семейных преданиях родственников Анны Михайловны, а из переписки о существовании его можно догадываться только по единственному письму..."

Письмо Гоголя не датировано и начинается словами: "Мне казалось необходимым написать вам хотя часть моей исповеди".

Шенрок полагает, что оно было написано после получения Гоголем отказа по поводу сделанного им предложения, и склонен приурочивать его к 1850 г. когда прекратилась переписка Гоголя с Виельгорскими. Комментаторы Академического издания датируют это письмо 1850 г. Весной Николай Васильевич предлагает графине с семьей пожить в их подмосковной деревне. Свою схему выстраивает И.Золотусский, относя вышеуказанное письмо к маю 1849 г., что совершенно справедливо. Прямая ссылка на него есть в письме Гоголя к графине Анне Михайловне от 3 июня 1849 г.: "Вот отчего мне казалось, что жизнь в деревне могла бы больше доставить пищи душе вашей, нежели на даче". Золотусский называет слухами и легендой устные сообщения Веневитиновых о сватовстве и основывает его единственно на майском письме Гоголя к графине, при этом он не берет в расчет внутреннего, почти монашеского устроения Гоголя.

Между тем при внимательном прочтении этого письма нельзя найти никаких указаний на сватовство Гоголя. Речь идет о неких недоразумениях, рожденных на определенной почве. Можно предположить, что на мгновение он утратил свой обычный строгий контроль над собой и незадолго до этого признавался графине: "Наконец, я испытал в это время, как не проходит нам никогда безнаказанно, если мы хотя на миг отводим глаза свои от Того, к Которому ежеминутно должны быть приподняты наши взоры, и увлечемся хотя на миг какими-нибудь желаньями земными наместо небесных. Но Бог был милостив и спас меня, как спасал уже не один раз" (из письма от 30 марта 1849 г).

Не следует преувеличивать полушуточных любезностей Гоголя о "верном псе, обязанном беречь в каком-нибудь углу имущество господина своего". Это никак не похоже на любовное признание, хотя исследователи на подобные слова и опираются в своих заключениях. В том же письме он настойчиво возвращает себя на уровень прежнего наставника графини, приглашая ее пожить в деревне и заботиться там о крестьянах, а не о себе. Тем более, что после этих недоразумений переписка Гоголя с Виельгорскими не прервалась. Меньше всего можно доверять как документу неким семейным преданиям. Еще протопресвитер В. Зеньковский заметил, что рассказ Шенрока слишком неопределенен, чтобы на него можно было серьезно опираться. Высказывание графа В.Соллогуба, женатого на дочери Виельгорских, Софье, что Анна Михайловна - единственная женщина, в которую влюблен был Гоголь, на которое обычно ссылаются, также не содержит в себе никаких свидетельств о его сватовстве.

В Рукописном отделе РНБ в Санкт-Петербурге хранятся письма Анны Васильевны, сестры писателя, к А.М. Черницкой, автору статей о Гоголе, в том числе об отношении его к матери. Из этих писем видно, что в семье Гоголя отвергали саму возможность подобного сватовства: "Меня очень огорчил Шенрок, хотя еще не читала его статьи, но из его писем знала, и писала ему, что это сватовство невероятно! Возвратясь из Иерусалима, он не в таком был настроении, говорил, что желает пожить с нами в деревне, хозяйничать, построить домик, где бы у каждого была своя комната. Мне кажется, он не думал о женитьбе, всегда говорил, что он не способен к семейной жизни! Я написала Шенроку об этом".

В другом письме к тому же адресату Анна Васильевна сообщает, что Н.Берг (поэт-переводчик и историк, автор воспоминаний о Гоголе) предлагал Шенроку написать статью "Сватовство Гоголя" (вероятно, для редактировавшейся им газеты "Варшавский Дневник"): "Я в негодовании, как ему могут это предлагать! Берется писать его биографию и совсем его не знает".

Итак, нельзя не признать, что вопрос о сватовстве Гоголя к графине Виельгорской не имеет сколько-нибудь серьезного научного обоснования. В этой связи вспомним слова о нем, сказанные В.Жуковским: "Настоящее его призвание было монашество. Я уверен, что если бы он не начал свои "Мертвые души", которых окончание лежало на его совести и все ему не давалось, то он давно бы стал монахом и был бы успокоен совершенно, вступив в ту атмосферу, в которой душа его дышала бы легко и свободно"

В.А. Воропаев , Московский журнал

http://www.mosjour.ru/index.php?id=780

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 16 Апр 2018, 16:45 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | ЖИВАЯ ДУША ГОГОЛЯ

Более 200 лет прошло со дня смерти писателя, но до сих пор не утихают споры вокруг этой личности. Кем был Николай Васильевич? Почему так жил и так умер? Что питало его бессмертное творчество?.. Гоголь остро ощущал свою нерасторжимую связь с Родиной, предчувствовал заповеданную ему высокую миссию, он благословил русскую литературу на служение идеалам добра, красоты и правды. Все отечественные писатели, по известному выражению, вышли из гоголевской «Шинели», но никто из них не решился сказать подобно Гоголю: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так, и зачем всё, что ни есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи?..»

Он был воодушевлён идеей патриотического и гражданского служения: «Назначение человека - служить, и вся наша жизнь есть служба. Писатель, если только он одарён творческою силою создавать собственные образы, воспитайся прежде всего как человек и гражданин земли своей...» - повторял автор «Ревизора» и «Мёртвых душ». Размышляя о церкви, о православном и католическом духовенстве, Гоголь замечал: «Римско-католические попы именно оттого сделались дурными, что чересчур сделались светскими».

Православные же священники призваны избегать тлетворного светского влияния и напротив - оказывать душеспасительное воздействие на мирян через самоотверженное проповедническое служение Слову Истины: «Духовенству нашему указаны законные и точные границы в его соприкосновениях со светом и людьми. У Духовенства нашего два законных поприща, на которых они с нами встречаются: Исповедь и Проповедь. На этих двух поприщах, из которых первое бывает только раз или два в год, а второе может быть всякое воскресение, можно сделать очень много. И если только Священник, видя многое дурное в людях, умел до времени молчать о нём, и долго соображать в себе самом, как ему сказать таким образом, чтобы всякое слово дошло прямо до сердца, то он уже скажет об этом так сильно на Исповеди и Проповеди. Он должен с Спасителя брать пример».

Творчество самого писателя имеет исповедальный характер, носит учительную направленность, звучит как художественно-публицистическая проповедь. Пророческие предвидения об общественно-духовном кризисе и путях выхода из него не только стали нравственным ориентиром для следующего поколения русских классиков, но и проливают свет на эпоху сегодняшнюю, звучат на удивление современно: «Я почувствовал презренную слабость моего характера, моё подлое равнодушие, бессилие любви моей, а потому и услышал болезненный упрёк себе во всём, что ни есть в России. Но высшая сила меня подняла: проступков нет неисправимых, и те пустынные пространства, нанесшие тоску мне на душу, меня восторгли великим простором своего пространства, широким поприщем для дел. От души было произнесено это обращение к Руси: “В тебе ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться ему?..” В России теперь на каждом шагу можно сделаться богатырём. Всякое звание и место требуют богатырства. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места (все места святы), что нужно богатырских сил, чтобы вознести их на законную высоту. Важно, чтобы мы всей душой осознали свою причастность всеобщему делу возрождения России, усовершенствования жизни, а для этого, необходимо осуществление простого правила. чтобы каждый честно выполнял своё дело на своём месте. Пусть каждый возьмёт в руки по метле! И вымели бы всю улицу».

Эти строки из «Ревизора» неоднократно цитировал Н.Лесков, и нам не мешает вспоминать их чаще.

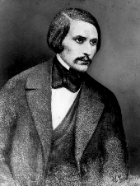

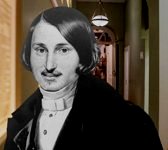

Единственный дошедший до нас фотопортрет Н.В. Гоголя. Фото С.Левицкого

В апокрифическом рассказе о Гоголе» «Путимец» Лесков вложил в уста молодого Гоголя - заветную мысль о способности русских людей к быстрому нравственному возрождению: «А мне всё-таки то дорого, что им всё дурное в себе преодолеть и исправить ничего не стоит; мне любо и дорого, что они как умственно, так и нравственно могут возрастать столь быстро, как никто иной на свете я ценю, я очень ценю! Я люблю, кто способен на такие святые порывы, и скорблю о тех, кто их не ценит и не любит!»

Велико было внимание писателя к тайнам бытия, разделённого на уделы света и мрака. Борьба с чёртом, с силами зла - постоянная гоголевская тема. Он ощущал действенность этих сил и призывал не бояться их, не поддаваться, противостоять им. В письме к Аксакову 16 мая 1844 г. он предлагал использовать в борьбе с «нашим общим приятелем» простое, но радикальное средство в духе кузнеца Вакулы, отхлеставшего напоследок чёрта хворостиной, в повести «Ночь перед Рождеством»: «Вы эту скотину бейте по морде и не смущайтесь ничем. Он, точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы на следствие. Пыль запустит всем, распечёт, раскричится. Стоит только немножко струсить и податься назад - тут-то он и пойдёт храбриться. А как только наступишь на него, он и хвост подожмёт. Мы сами делаем из него великана, а на самом деле он чёрт знает что. Пословица не бывает даром, а пословица говорит: “Хвалился чёрт всем миром овладеть, а Бог ему и над свиньёй не дал власти”».

Мысль о бессилии нечистой силы перед лицом твёрдого духом и стойкого в вере человека - одна из любимых у Гоголя - восходит к древнерусской житийной традиции. В «Повести временных лет» говорится: «Бог один знает помышления человеческие. Бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом».

В то же время посрамление и одоление чёрта даётся совсем не просто, что и показывает Гоголь в «Вечерах на хуторе близ Диканьки». Высмеять зло, выставить его напоказ в комическом и уродливом виде, значит почти победить его. Однако в финале повести есть намёк на несмягчаемую силу чертовщины. В образе плачущего ребёнка воплощается тема страха перед нечистью. При виде изображения чёрта в аду дитя, «удерживая слезёнки, косилось на картину и жалось к груди матери».

Писатель даёт понять, чтобы окончательно победить «врага рода человеческого», нужны радикальные средства иного порядка - противоположно направленная, высшая Божья сила.

Болея душой за судьбу Руси, Гоголь, согласно его глубоко лирическому, одухотворённому признанию, дерзнул «вызвать наружу всё, что ежеминутно перед очами и чего не зрят равнодушные очи, - всю страшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздроблённых, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога». Для этого «много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести её в перл создания». Эти творческие жемчужины, несомненно, из духовной, Божественной сокровищницы Творца.

Основное свойство классики - быть современной во все времена. Так же, как и Новый Завет в каждое мгновенье и для каждого остаётся новым, каждый раз заново обновляя и возрождая человека. Гениальные гоголевские типы оживают и воплощаются постоянно. Белинский справедливо размышлял: «Каждый из нас, какой бы он ни был хороший человек, если вникнет в себя с тем беспристрастием, с каким вникает в других, то непременно найдёт в себе, в большей или меньшей степени, многие из элементов многих героев Гоголя. Не все ли мы после юности, так или иначе, ведём одну из жизней гоголевских героев? Один остаётся при маниловской тупой мечтательности, другой буйствует a la Nosdreff, третий - Плюшкин и проч.».

Путешествуя в пространстве и во времени, приспосабливаясь к нему, гоголевские персонажи по-прежнему вполне узнаваемы и в нынешней жизни - продолжают оставаться жидоморами -чичиковыми, собакевичами, дубинноголовыми коробочками, петрушками, селифанами, кувшинными рылами, ляпкиными-тяпкиными, городничими, держимордами. В современной коррумпированной чиновничьей среде, как в гоголевских «Мёртвых душах», по-прежнему «мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет. Все христопродавцы». Хлестаков в «Ревизоре» - это уже не просто нарицательный тип, а всепроникающее явление.

«Этот пустой человек и ничтожный характер заключает в себе собрание многих тех качеств, которые водятся и не за ничтожными людьми. Редко кто им не будет хоть раз в жизни. Предуведомлении для тех, которые хотели бы сыграть как следует “Ревизора”» Не случайно Хлестаков кричит оцепеневшим от подобострастного ужаса чиновникам: «Я везде, везде!»

Открыв всеобъемлющую фантасмагорию хлестаковщины, Гоголь приходил к суду и над самим собой. Относительно своей книги «Выбранные места из переписки с друзьями» он писал В.Жуковскому: «Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё. Право, во мне есть что-то хлестаковское».

В апреле 1847 г. в письме к А.Россет писатель каялся: «Я должен Вам признаться, что доныне горю от стыда, вспоминая, как заносчиво выразился во многих местах, почти а la Хлестаков. Я не любил никогда моих дурных качеств... взявши дурное свойство моё, я преследовал его в другом званье и на другом поприще, старался себе изобразить его как смертельного врага...»

Писатель обращался к исследованию глубин человеческой природы. В его произведениях не просто помещики и чиновники; это типы общенационального и общечеловеческого масштаба, сродни героям Гомера и Шекспира. Русский классик формулирует законы национальной жизни и целого мира. Вот один из его выводов: «Чем знатнее, чем выше класс, тем он глупее. Это вечная истина!»

Мысль о Божественной сущности слова была основополагающей для Гоголя. Он обострённо ощущал священную сущность слова: «Чувствовал чутьём всей души моей, что оно должно быть свято».

Это привело его к основным убеждениям: «Опасно шутить писателю со словом»; «Чем истины выше, тем нужно быть осторожнее с ними»; «Обращаться с словом нужно честно. Оно есть высший подарок Бога человеку».

Эти афористически выраженные христианские писательские убеждения определили смысл главы IV «О том, что такое слово» «Выбранных мест из переписки с друзьями» и пафос этой книги в целом: «Слово гнило да не исходит из уст ваших! Если это следует применить ко всем нам без изъятия, то во сколько крат более оно должно быть применено к тем, у которых поприще - слово и которым определено говорить о прекрасном и возвышенном. Беда, если о предметах святых и возвышенных станет раздаваться гнилое слово; пусть уже лучше раздаётся гнилое слово о гнилых предметах».

Как никогда актуальны гоголевские мысли об особой ответственности всех, кто наделён этим Божественным даром: со словом надо обращаться трепетно, бесконечно бережно, честно.

Незадолго до смерти, после посещения Оптиной Пустыни - писатель изменился и внешне, и внутренне. По свидетельству А.К. Толстого, «он был очень скуп на слова, и всё, что ни говорил, говорил как человек, у которого неотступно пребывала в голове мысль, что “с словом надо обращаться честно”. По его собственному признанию, он стал умнее и испытывал раскаяние за гнилые слова, срывавшиеся с уст его и выходившие из-под пера под влиянием дымного надмения человеческой гордости - желания пощеголять красным словцом.

Монах Оптиной Пустыни отец Порфирий, с которым был дружен Гоголь, в письме убеждал его: «Пишите, пишите и пишите для пользы соотечественников, для славы России, и не уподобляйтесь оному ленивому рабу, скрывшему свой талант, оставивши его без приобретения, да не услышите в себе гласа: “ленивый и лукавый раб”».

Писатель много молился, виня и себя самого в духовном несовершенстве. «Помолюсь, да укрепится душа и соберутся силы, и с Богом за дело. Учиняя строжайший суд над самим собой, предъявляя себе высочайшие духовно-нравственные требования, писатель являлся поистине титанической и трагической личностью и готов был пройти своим многотрудным путём до конца. - писал он накануне паломнической поездки по святым местам.

После его смерти И.С. Тургенев писал И.Аксакову 3 марта 1852 г.: «Скажу вам без преувеличения: с тех пор, как я себя помню, ничего не произвело на меня такого впечатления, как смерть Гоголя. Эта страшная смерть - историческое событие, понятное не сразу: это тайна, тяжёлая, грозная тайна - надо стараться её разгадать, но ничего отрадного не найдёт в ней тот, кто её разгадает... все мы в этом согласны. Трагическая судьба России отражается на тех из русских, кои ближе других стоят к её недрам, - ни одному человеку, самому сильному духу, не выдержать в себе борьбу целого народа, и Гоголь погиб! Главное, он сумел пробудить в нас сознание о нас самих».

Посмертная маска Гоголя

По справедливому суждению Н.Чернышевского, Гоголь «сказал нам, кто мы таковы, чего недостаёт нам, к чему должны стремиться, чего гнушаться и что любить». В предсмертных записях он оставил пасхальный завет воскрешения «мёртвых душ»: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник».

Непреходящими остаются православные идеи христианского писателя о духовном возрождении России, воскрешении «мёртвых душ». Полная ожиданий и надежд Россия и сегодня всё так же обращается к своему великому сыну в поисках правды о себе самой. И недалеко уже то время, которое виделось Гоголю, «когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подымется из облечённой в святый ужас и блистанье главы, и почуют в смущённом трепете величавый гром других речей...»

Алла Новикова-Строганова, доктор фил. наук, профессор, член СП РФ

05.03. 2018. газета "Вечный зов"

https://www.vzov.ru/2018/03-05/24.html

ТАЙНА ХУТОРА БЛИЗ ДИКАНЬКИ

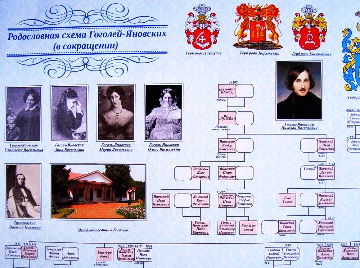

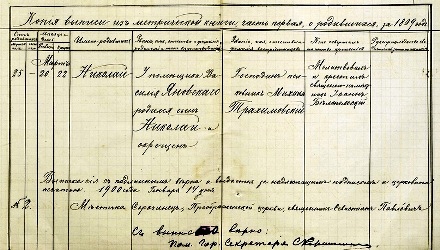

Три огромных дуба, как три богатыря, замерли у опушки небольшого леса, словно охраняя оживленную автотрассу Полтава - Шишаки. Между их мощными стволами прорисовывается живописная картина виднеющегося вдали села, украшенного разноцветными хатынками. Это легендарная Диканька. Это название очевидно, было связано с окружавшими ее лесами. Впервые в документах она упоминается в 1658 г., когда возле нее произошел бой между полковником Мартином Пушкарем и гетманом И.Виговским: первый тянулся к России, второй - к Польше. Сегодня Диканька - небольшой районный центр, находящийся в 29 км. от Полтавы, с населением всего 9 тыс. чел. Уже почти 200 лет она хранит тайну о своем знаменитом земляке. У Николая Васильевича прадед был священником, дед окончил Киевскую Духовную академию, отец - Полтавскую семинарию.

В диканьском краеведческом музее мне прочитали отрывок из письма Гоголя к своей матери: «Я просил Вас рассказать мне о Страшном Суде, и Вы мне, ребенку, так хорошо, так понятно, так трогательно рассказали о тех благах, которые ожидают людей за добродетельную жизнь, и так разительно, так страшно описали вечные муки грешных, что это потрясло и разбудило во мне чувствительность. Это заронило и произвело впоследствии самые высокие мысли».

Современники Гоголя утверждали, что он был очень набожным, во время молитв стоял в церкви на коленях с поникшей головой и часто бил поклоны. Сильное влияние на творчество будущего писателя оказала и тайна его рождения, и удивительная судьба родителей - Василия Опанасовича и Марии Ивановны.

Еще в 14-летнем возрасте Василию Опанасовичу приснился чудный сон: в церкви священник показал ему девушку, с которой нужно было идти под венец, Утром он сказал родителям, что сегодня увидит свою будущую невесту, а вечером, возвращаясь домой, они заехали в гости к своим знакомым Трощинским, у которых на воспитании была годовалая девочка (родная мать, будучи многодетной, отдала ребенка своей сестре). Увидев ее, юный Вася тут же объявил, что это и есть его будущая супруга…Когда Маше исполнилось 13 лет, жених попросил ее руки, но получил от ворот поворот: родная тетя, сославшись на очень юный возраст племянницы, попросила его немного подождать. Через год молодые, несмотря на волнение родственников, все-таки сыграли свадьбу. Их первые двое детей родились мертвыми. Опасаясь за жизнь третьего, юная Мария Гоголь-Яновская, несмотря на беременность, отправилась из своей Васильевки в соседнюю Диканьку. Возможно, она тоже хотела стать свидетельницей одного чуда, о котором долгое время гудела вся Полтавская губерния: после большой грозы в диканьском лесу вдруг появилась икона Николая Чудотворца (с тех пор тот лес называется Николаевским). После того как ее отнесли в сельский храм, снова прогремела молния, и снова икона оказалась на том же самом лесном пне, где ее обнаружили впервые. Духовенство восприняло это знамение как указание свыше: на том месте в лесу построили церковь, а в ее иконостасе поместили чудотворный образ Николая Угодника. Говорят, что именно перед ним юная Мария дала свой обет: в случае появления на свет долгожданного сына его назовут Николаем…

Сейчас эта явленная икона находится в Полтавском худ. музее. По мнению специалистов, она уже не подлежит реставрации из-за сильно потрескавшейся и осыпавшейся краски - уцелел только фрагмент руки. Но не случайно вышло так, что когда кто-то из верующих принес священнику другой образ Николая Чудотворца, его размеры точь в точь совпали с размерами прежней иконы. А вот сам Николаевский храм сохранился до сих пор. В годы гонений его закрыли, а батюшку, невзирая на преклонный возраст, откомандировали на принудительные работы за то, что он скосил бурьян: по мнению компартийцев, трава, растущая на церковном дворе, не должна принадлежать батюшкиной буренке.

Если издали посмотреть на белоснежное круглое здание церкви, то создается впечатление, что она зависла в воздухе. По мере приближения ощущения будут усиливаться из-за разноцветной гаммы, характерной для украинского села гоголевской эпохи: белые стены, зеленая полусфера купола, маленькая позолоченная маковка с крестом, сделанный из дуба иконостас, бело-серый мрамор пола, живописные картины. По-настоящему насладиться этой неописуемой красотой можно лишь во время Божественной литургии, когда раскрываются лепестки купола. В этот миг трудно понять, где ты находишься - на Небе или на земле…

Валентин Ковальский, Кмев

14.10. 2005. газета "Благовест"

https://blagovest.cofe.ru/Pravosl....Dikanki

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 25 Мар 2019, 17:25 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | «СЛУЖИТЬ И НЕБУ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ»

4 марта исполнилось 167 лет со дня смерти великого писателя. Что сделало его особенным не только для всей русской литературы, но для русского православия? Каким он был на самом деле? И какую борьбу вел, чтобы оставаться честным перед собой и своим читателем? Рассказ «Храни Бог всякого от битвы с друзьями» из книги Н.Голдовской «О верных друзьях и вере. Живые портреты классиков».

Как-то на улице меня остановил пожилой мужчина. Я думала, ему нужна помощь. А он, может, пошутить хотел. Сказал:

- Вы похожи на нашего русского писателя Гоголя. Он ваш родственник?

- Да, - ответила ему.

И я действительно ощущаю себя его родственницей. Прежде всего - мы в одной Церкви, а здесь все братья и сёстры, соединены Кровью Христовой. К тому же он задавал себе в жизни такие же вопросы, которые мне тоже близки. Ошибался, путался, но всегда искал Истину. С большой буквы.

«Много, много в это трудное время совершилось в душе моей, и да будет вовеки благословенна воля Пославшего мне скорби и всё то, что мы обыкновенно приемлем за горькие неприятности и несчастья. Без них не воспиталась бы душа моя, как следует, для труда моего; мертво и холодно было бы всё то, что должно быть живо, как сама жизнь, прекрасно и верно, как сама правда». - писал Гоголь осенью 1845 г,

Николай Васильевич родился в местечке Великие Сорочинцы Полтавского уезда. До него в семье уже появилось двое детей и оба умерли. Мать писателя дала обет перед образом Николая Чудотворца: если родится мальчик, назовёт его именем этого святого. Видно, по молитвам святителя, ребёнок был особенно восприимчив к вере. Когда поступал в Нежинскую гимназию, только один предмет сдал хорошо - Закон Божий. Довольно быстро он завоевал признание. Его «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» (а здесь был и «Тарас Бульба»), «Петербургские повести» читала вся Россия. Его пьесы шли на лучших сценах, в том числе на сценах императорских театров. «Мёртвые души» произвели буквально ошеломляющее впечатление на читающую публику. Он прочно стал писателем №1 в России. Критики и поклонники ждали продолжения поэмы, да и автор считал её главным делом своей жизни. Но как могла продолжиться книга? Кое-кто из читателей надеялся, что во II томе будет острая сатира, смех сквозь невидимые миру слёзы, а писатель решил иначе. Он хотел, чтобы души его героев ожили, узнали Христа, возродились - через покаяние. И начинает готовить публику к такому повороту: он пишет книгу

Его главная мысль проста: Россия имеет бесценное богатство - Православие. Научиться бы жить им. 30 июля 1846 г. Гоголь сообщает своему другу П.Плетнёву: «Все свои дела в сторону и займись печатаньем этой книги. Она нужна, слишком нужна всем. Эта книга разойдётся более, чем все мои прежние сочинения, потому что это до сих пор моя единственная дельная книга…»

Ещё одно письмо Плетнёву - 20 октября: «Ради Бога, употреби все силы и меры к скорейшему отпечатанью книги. Это нужно, нужно и для меня, и для других; словом, нужно для общего дела. Мне говорит это моё сердце и необыкновенная милость Божия, давшая мне силы потрудиться тогда, когда я не смел уже и думать о том, не смел и ожидать потребной для того свежести душевной.И всё мне далось вдруг на то время: вдруг остановились самые тяжкие недуги, вдруг отклонились все помешательства в работе, и продолжалось это всё до тех пор, покуда не кончилась последняя строка. Это просто милость Божия, и мне будет грех тяжкий, если стану жаловаться на возвращение трудных, болезненных припадков.Друг мой, я действовал твёрдо во имя Бога, когда составлял мою книгу; во славу Его святого имени взял перо; а потому и расступились передо мною все преграды и всё, останавливающее бессильного человека».

В январе 1847 г. Плетнёв пишет Гоголю: «Вчера совершено великое дело: книга твоих писем пущена в свет. Но это дело совершит влияние своё только над избранными; прочие не найдут себе пищи в книге твоей. А она, по моему убеждению, есть начало собственно русской литературы. Всё, до сих пор бывшее, мне представляется как ученический опыт на темы, выбранные из хрестоматии. Ты первый со дна почерпнул мысли и бесстрашно вынес их на свет. Обнимаю тебя, друг. Будь непреклонен и последователен. Что бы ни говорили другие, иди своей дорогою…»

Гоголь начинает получать отклики на новую книгу. А.О. Смирнова, супруга калужского губернатора: «Книга Ваша вышла под Новый год. И Вас поздравляю с таким вступлением, и Россию, которую Вы подарили этим сокровищем. Странно! Но Вы, всё то, что Вы писали доселе, Ваши „Мёртвые души“ даже, - всё побледнело как-то в моих глазах при прочтении Вашего последнего томика. У меня просветлело на душе за Вас». Крупный помещик и писатель С.Т. Аксаков: «Друг мой! Вы грубо и жалко ошиблись. Вы совершенно сбились, запутались, противоречите сами себе беспрестанно и, думая служить небу и человечеству, оскорбляете и Бога, и человека».

Читающее общество разделилось. Многие, считавшие Гоголя своим, пришли в негодование, но самые уничтожающие слова адресовал писателю В.Белинский: «Проповедник кнута, апостол невежества, поборник обскурантизма и мракобесия, панегирист татарских нравов - что Вы делаете! Взгляните себе под ноги, ведь Вы стоите над бездною. Что Вы подобное учение опираете на православную церковь, это я ещё понимаю: она всегда была опорою кнута и угодницею деспотизма; но Христа-то зачем Вы примешали тут? Что Вы нашли общего между Ним и какою-нибудь, а тем более, православною церковью? Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину Своего учения. И оно только до тех пор и было спасением людей, пока не организовалось в церковь…»

Тут, как ни странно, демократ Белинский проявил себя как правоверный иудей времён Христа. Именно иудеи ждали, что Господь освободит их от римского владычества, но Христос говорил об ином: «…создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её». Белинский громил Гоголя: «…русский человек произносит имя Божие, почёсывая себе зад. Он говорит об образе (иконе): "Годится - молиться, а не годится - горшки покрывать". Приглядитесь попристальнее, и вы увидите, что это по натуре глубоко атеистический народ. Если Вы любите Россию, порадуйтесь со мною, порадуйтесь падению вашей книги! Она не будет иметь успеха, и о ней скоро забудут. Пусть Вы или само время докажет мне, что я заблуждался в моих об Вас заключениях. Я не раскаюсь в том, что сказал Вам, что должно с искренним смирением отречься от последней Вашей книги и тяжкий грех её издания в свет искупить новыми творениями, которые бы напомнили Ваши прежние».

Получив это послание, Гоголь не на шутку рассердился. В порыве гнева начал писать Белинскому такой же обличительный памфлет, повторял его слова: «Вы стоите над бездною!» Но всё-таки Николай Васильевич был христианином. Покровительство Николая Угодника помогало ему всегда. И Гоголь ответил Белинскому: «Желаю Вам от всего сердца спокойствия душевного, первейшего блага, без которого нельзя действовать и поступать разумно ни на каком поприще».

Появление книги моей разразилось точно в виде какой-то оплеухи: оплеуха публике, оплеуха друзьям моим и, наконец, ещё сильнейшая оплеуха мне самому. После неё я очнулся, точно после какого-то сна, чувствуя, как провинившийся школьник, что напроказил больше того, чем имел намерение. Я размахнулся в моей книге таким Хлестаковым, что не имею духу заглянуть в неё. Но тем не менее книга эта отныне будет лежать всегда на столе моем, как верное зеркало, в которое мне следует глядеться для того, чтобы видеть всё своё неряшество и меньше грешить вперёд…» - делился Гоголь с В.Жуковским.

Его не покидает его природный юмор, он не теряет спокойствия и присутствия духа. Но вот что сообщает Аксакову 10 июня 1847 г.: «Знаю только, что сердце моё разбито и деятельность моя отнялась. Можно вести брань с самыми ожесточёнными врагами, но храни Бог всякого от этой страшной битвы с друзьями! Тут всё изнеможет, что ни есть в тебе. Друг мой, я изнемог…»

Через некоторое время Николай Васильевич выполняет своё давнее желание и отправляется на Святую землю. В его письме Жуковскому есть такие слова: «Моё путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика чёрствость моего сердца. Друг, велика эта чёрствость! Я удостоился провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом Гробе вместо алтаря, и при всём том я не стал лучшим, тогда как всё земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное».

Время всё расставило по местам. Книга действительно совершила переворот. Она заговорила о духовном поиске человека на земле, об очень непростой, запутанной, больной и всё-таки такой прекрасной нашей жизни. Священномученик Иоанн Восторгов сказал о Николае Васильевиче: «Это был писатель и человек, который правду свою и правду жизни и миропонимания проверял только правдой Христовой».

«Выбранные места» Гоголя уже в XIX в. помогали людям разбираться, где - правда, где - ложь. Это, оказывается, нужно во все времена. Благодаря этой книге искренне обратился к вере, стал оптинским иеромонахом отец Климент (Зедергольм). А в XX в. через «Выбранные места» приходили к вере тысячи людей. Гоголь стал для них, как и для меня, ближайшим родственником.

Книга представляет собой сборник коротких историй о выдающихся личностях XIX–XX вв., об их взаимоотношениях, дружбе, творчестве, пути к вере. Написанные с тонким чувством юмора, изящным слогом, истории легко читаются и, несмотря на простую форму, отличаются глубиной и превосходным знанием темы.

04.03. 2019. Православие и мир.

https://www.pravmir.ru/sluzhit....gogolya

ГОГОЛЬ. ИСКУШЕНИЯ ТАЛАНТА

«В сей день я только получил ваше письмо с деньгами. Около 20-ти дней шло оно, да более недели пролежало уже здесь на почте по той причине, что я переменил прежнюю свою квартиру. Вы не ошиблись, почтеннейшая маменька, я точно сильно нуждался в это время, но, впрочем, всё это пустое; что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли ещё будет на жизненном пути, всего понаберёшься, знаю только, что если бы втрое, вчетверо, всотеро раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге». - сообщал матери Николай Васильевич,

Над письмом стоит дата: 30 апреля 1829 г. Н.Гоголю только-только исполнилось 20 лет. Он ещё не знаком с Пушкиным и Жуковским, но уже верит: лит. путь им выбран верно. Правда, обстоятельства - жмут. И ему всё-таки хочется пожаловаться родному человеку: «Вы не поверите, как много в Петербурге издерживается денег. Несмотря на то, что я отказываюсь почти от всех удовольствий, что уже не франчу платьем, как было дома, имею только пару чистого платья для праздника и халат для будня; что я тоже обедаю и питаюсь не слишком роскошно и, несмотря на это всё, по расчёту менее 120 руб. никогда мне не обходится в месяц. Как в этаком случае не приняться за ум, за вымысел, как бы добиться этих проклятых, подлых денег, которых хуже я ничего не знаю в мире…»

Через 3 года уже известный молодой писатель Гоголь начал новую повесть «Портрет». Герой её 1-й части тоже молод. Почти ровесник писателя. Это художник Чартков: «Старая шинель и нещегольское платье показывали в нём того человека, который с самоотвержением предан был своему труду и не имел времени заботиться о своём наряде, всегда имеющем таинственную привлекательность для молодости».

Художнику интересно, какие картины ценят. И он останавливается возле лавки, где ими торгуют. Простой народ предпочитает что-то яркое, лубочное. Ему не нужны творческие открытия и поиски. Не нужно то, чем занимается Чартков, а это - великое искушение: зачем что-то делать, если только единицы поймут и оценят? Но у Чарткова талант. Учитель требует от него самоотверженной работы: шаг за шагом изучать основы профессии, худ. приёмы. Вглядываться в мир, свет, краски. Талант дан сверху. Он требует умножения. За отношение к нему придётся отвечать перед Небом. Денег у художника нет. А тут ещё на последний двугривенный (20 коп.) он купил портрет старика с лицом бронзового цвета: «Портрет, казалось, был не кончен; но сила кисти была разительна. Необыкновеннее всего были глаза: казалось, в них употребил всю силу кисти и всё старательное тщание своё художник. Они просто глядели, глядели даже из самого портрета, как будто разрушая его гармонию своею странною живостью».

Ночью то ли явно, то ли во сне Чартков увидел: старик вышел из портрета и пересчитывал золотые монеты. А утром хозяин квартиры с квартальным полицейским пришёл выселять Чарткова. Потому как тот за жильё задолжал. У квартального благожелательное отношение к художникам и художествам. Он посоветовал Чарткову расплатиться с хозяином квартиры картинами, но хозяин отказался. Молодой человек снова услышал: его творения не нужны. Под рукой квартального рассыпалась рамка портрета старика. Оттуда выпала трубочка с тысячей золотых. В одно мгновение подхватил её художник. У него не было ни гроша - и вдруг такое богатство! Началось ещё одно искушение - деньгами. Чартков смотрел на золотые монеты и думал, что с ними делать? Перед художником открылись два пути.

Первый: «Теперь я обеспечен по крайней мете на 3 года, могу запереться в комнату, работать. На краски у меня теперь есть; на обед, на чай, на содержанье, на квартиру есть и если поработаю 3 года на себя, не торопясь, не на продажу, я зашибу их всех и могу быть славным художником».

Путь второй: «но из внутри раздавался другой голос слышнее и звонче. И как взглянул он ещё раз на золото, не то заговорили в нём 22 года и горячая юность. Теперь в его власти было всё то, на что он глядел доселе завистливыми глазами, чем любовался издали, глотая слюнки. Ух, как в нём забилось ретивое, когда он только подумал о том! Одеться в модный фрак, разговеться после долгого поста, нанять себе славную квартиру, отправиться тот же час в театр, в кондитерскую… и прочее, и он, схвативши деньги, был уже на улице. Прежде всего, зашёл к портному, оделся с ног до головы и, как ребёнок, стал обсматривать себя беспрестанно; накупил духов, помад, нанял, не торгуясь, первую попавшуюся великолепнейшую квартиру на Невском проспекте…»

Чартков стал использовать талант для себя - для материального обеспечения жизни. Сделался модным живописцем, стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гулянья, щегольски одеваться. В общем, превратился в ремесленника, возможно, хорошего. Ценили же его картины, но вот беда: душа чувствовала в себе силу таланта, - неразвитого, задавленного, не вошедшего в область духа. Но слава к нему пришла - ещё оно искушение. Гоголь уверен: «Слава не может дать наслажденья тому, кто украл её, а не заслужил и потому все чувства и порывы его обратились к золоту».

Художник разбогател, набил сундуки миллионами, уже начинал верить он, что всё на свете делается просто, вдохновенья свыше нет. Однажды он увидел картину подлинного мастера и пришёл в ужас от своего выбора. Бросился домой, начал писать, но основы для свободного, полётного творчества он не заложил. Этим надо было заниматься с молодости, годами, постепенно. И Чартков возненавидел тех, кто остался верен таланту, возненавидел их произведения, на аукционах скупал, а потом уничтожал картины высоких мастеров. Рассудок его помутился, наступила тяжёлая смерть.

Действие 2-й части повести проходит на аукционе. Там продаётся портрет старика с живыми глазами. Молодой человек, художник, убеждает публику уступить картину ему. И рассказывает историю портрета - историю зла, погубившего много талантливых людей. Написан портрет его отцом по заказу самого старика-ростовщика. Отец был самоучкой: «Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете. И внутреннее чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени высокого».

Отец художника говорил: «Не в гостиную понесу я мои картины, их поставят в церковь. Кто поймёт меня, поблагодарит, не поймёт - всё-таки помолится Богу». В конце жизни он пришёл в монастырь, сын навестил его и получил такое благословение: «Путь твой чист, не совратись с него. У тебя есть талант; талант есть драгоценнейший дар Бога - не погуби его. Исполни, сын, одну мою просьбу. Может быть, тебе случится увидеть где-нибудь тот портрет. Ты его узнаешь вдруг по необыкновенным глазам и неестественному их выражению - во что бы то ни стало, истреби его…» Тут рассказчик посмотрел в сторону портрета, висевшего на стене. Публика тоже повернулась к нему, но портрета - не было. Его украли под шумок: зло продолжает действовать в мире и искушать таланты.

Некоторые современники Гоголя повесть не приняли. Особенно один критик. И в 32-33 года Николай Васильевич её переписал. Но все мысли о таланте, его небесном происхождении и искушениях оставил. Так что критик опять негодовал. Почему? Можно предположить. Во-первых, Гоголь говорил о служении и молитве Богу через талант. Это раздражало неверующих людей. Во-вторых, повесть обличала тех, кто не захотел посвятить жизнь умножению таланта и предпочёл служить себе - используя талант. Так или иначе, эти люди оправдывали свой выбор. Но оправдания - нет. Есть только покаяние. Таланты освещают нашу жизнь. Зло усиленно борется с ними. И всегда будет искушать их деньгами, сиюминутной известностью, якобы ненужностью для других: «Никому это не надо!»

Идут века. Бог по-прежнему щедро раздаёт людям таланты: слова, рисования, композиции, целительства, милосердия, любви… Каждому человеку, получившему талант, надо пройти через искушения. Те же самые. Ничего нового. И сделать выбор: стать преуспевающим середнячком - или светочем. Искушения продолжаются всю жизнь. Молодой Гоголь чувствовал это: «что за беда посидеть какую-нибудь неделю без обеда, того ли ещё будет на жизненном пути, всего понаберёшься, знаю только, что если бы втрое, вчетверо раз было более нужд, и тогда они бы не поколебали меня и не остановили меня на моей дороге».

Наталия Голдовская

15.09. 2022. Семейная православная газета

http://sp-g.ru/?p=4372#more-4372

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 06 Апр 2019, 19:22 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | К 210-летию со дня рождения

«Мне хочется знать, оживет ли как следует Чичиков?» И Гоголь ответил: «Да, это непременно будет»

Какое прозвище получил Гоголь в гимназии за любовь к одиночеству, почему наборщики фыркали, когда печатались “Вечера на хуторе близ Диканьки”, правда ли, что “Мертвые души” были названы поэмой в шутку, в чем, по идее Гоголя, причина всех пороков и как смерть писателя от меланхолии стала потрясением для всех его друзей.

Свой талант Николай получил от отца: помещик средней руки и мелкий чиновник В.А. Гоголь-Яновский был хорошим рассказчиком и большим мечтателем. В свободное время баловался сочинительством и актерской игрой, но серьезно к этим увлечениям никогда не относился. Мать, М.И. Косяровская, была первой красавицей Полтавщины. Сын, похоже, внешне был не в нее, зато унаследовал от маменьки глубокую веру и богобоязненность.

Церковь в соседней деревне – Диканьке – в которой был крещен будущий писатель, была освящена в память Николая Угодника.

"Таинственный Карло" – такое прозвище получил мальчик в гимназии за любовь к одиночеству. Учебное заведение было весьма посредственным: орфографические ошибки можно найти даже в классных журналах, а учитель русской словесности открыто презирал Пушкина и не знал его творчество настолько, что правил его стихи, которые гимназисты в шутку выдавали за свои. Но даже при таком низком уровне образования Коля был средним учеником, да и в кругу товарищей так и не стал своим. Учеба в гимназии особого следа в воспоминаниях писателя не оставила.

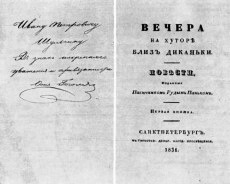

Первым его настоящим успехом в литературе стала повесть «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала. Малороссийская повесть из народного предания, рассказанная дьячком Покровской церкви». Повесть положила начало сборнику «Вечера на хуторе близ Диканьки», который заметил и высоко оценил сам Пушкин. Александр Сергеевич писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыгать и фыркать. Фактор (распорядитель работ) объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая его книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно веселою книгою».

Николай I присутствовал на премьере «Ревизора». Много смеялся, произнес историческую фразу: «Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!» – и велел смотреть комедию министрам. Но мнения просвещенной публики резко разделились. Одни восхищались пьесой, видели в ней глубокий смысл, другие возмущались, обвиняли в клевете и очернении русской жизни, третьи просто недоумевали. Гоголя постоянно преследовали припадки тоски. «Причина той веселости, которую заметили в первых сочинениях моих, показавшихся в печати, заключалась в некоторой душевной потребности. На меня находили припадки тоски, мне самому необъяснимой, которая происходила, может быть, от моего болезненного состояния. Чтобы развлекать себя самого, я придумывал себе все смешное, что только мог выдумать. Выдумывал целиком смешные лица и характеры, поставлял их мысленно в самые смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это, для чего, и кому от этого выйдет какая польза. Молодость, во время которой не приходят на ум никакие вопросы, подталкивала. Вот происхождение тех первых моих произведений, которые одних заставили смеяться так же беззаботно и безотчетно, как и меня самого, а других приводили в недоумение решить, как могли человеку умному приходить в голову такие глупости. Может быть, с летами и с потребностью развлекать себя веселость эта исчезнула бы, а с нею вместе и мое писательство. Но Пушкин заставил меня взглянуть на дело сурьезно» («Авторская исповедь», 1847).

Идею «Мёртвых душ» писателю подсказал Пушкин: «Пушкин находил, что такой сюжет «Мёртвых душ» хорош для меня тем, что даёт полную свободу изъездить вместе с героем всю Россию и вывести множество разнообразных характеров».

Сам Гоголь считал, что для того, чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней поездиться самому. В октябре 1835 г. он сообщал Пушкину: «Начал писать «Мёртвые души». Сюжет растянулся на предлинный роман и, кажется, будет сильно смешон. Но теперь остановил его на третьей главе. Ищу хорошего ябедника, с которым бы можно коротко сойтись. Мне хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь».

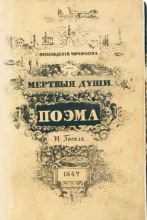

Почему прозаический текст назван поэмой? Одни считали, что Гоголь сделал это в шутку – человек, с первых шагов заявивший о себе как о сатирике, просто обязан быть несерьезным. С этим мнением категорически был не согласен Белинский. В своей статье о «Мертвых душах» критик писал: «Нет, не в шутку назвал свой роман поэмой Гоголь. И не комическую поэму он разумел под этим. И грустно думать, что этот высокий лирический пафос, эти поющие, гремящие дифирамбы блаженствующего в себе национального самосознания будут далеко не для всех доступны. Высокая вдохновенная поэма пойдет для большинства за преуморительную шутку».

Обложку к первому изданию «Мертвых душ» Гоголь рисовал сам: домики с колодезным журавлем, бутылки с рюмками, танцующие фигурки, греческие и египетские маски, лиры, сапоги, бочки, лапти, поднос с рыбой, множество черепов в изящных завитках, а венчала всю эту причудливую картину стремительно несущаяся тройка – и надпись крупным шрифтом: «поэма» – крупнее даже, чем название. Возможно, это жанровое определение было связано с общим замыслом произведения, с содержанием задуманных II и III томов, которые были обещаны читателю в последней, 11-й главе первого тома.

Это центральное произведение Гоголя, в создании которого он видел смысл своей жизни. Он был убежден, что Господь для того и дал ему писательский дар, чтобы создать «Мертвые души». П.Анненков замечал, что «Мертвые души» «…стали для Гоголя той подвижнической кельей, в которой он бился и страдал до тех пор, пока не вынесли его бездыханным из нее».

Сохранилось свидетельство А.М. Бухарева, в монашестве архимандрита Феодора, лично знакомого с Николаем Васильевичем: «Я спросил у Гоголя, чем закончатся «Мертвые души». Он как бы затруднился ответить на это. Но я спросил только: «Мне хочется знать, оживет ли как следует Чичиков?» И Гоголь ответил: «Да, это непременно будет» и что этому будет способствовать его встреча с царем». «А другие герои? Воскреснут ли они?» Гоголь ответил с улыбкой: «Если захотят».

По всей видимости, пути к такому возрождению Гоголь и собирался показать во II и III томах «Мертвых душ».

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 06 Апр 2019, 19:47 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline |

Гоголь лепил героев поэмы из русских пословиц. И.М. Снегирев, виднейший фольклорист, издавший в IV томах сборник русских пословиц. Николай Васильевич активно пользовался этим изданием во время написания своей поэмы. Так, Манилов стал воплощением пословицы «ни в городе Богдан, ни в селе Селифан», Собакевич вырос из пословицы «Неладно скроен, да крепко сшит». И даже эпизодические герои, вроде сапожника М.Телятникова (промелькнувшего лишь строчкой в списке купленных Чичиковым у Собакевича крестьян) отмечены меткой пословицей: «Что шилом кольнет, то и сапоги, что сапоги, то и спасибо».

I том «Мертвых душ» создавался в течение 7 лет. С каждым годом задуманный как легкий шуточный плутовской роман, этот труд все больше воспринимался писателем как оправдание всей жизни: «Ты спрашиваешь, пишутся ли «Мертвые души». И пишутся, и не пишутся. Пишутся слишком медленно и не так, как бы хотел, и препятствия этому часто происходят и от болезни, а еще чаще от меня самого. На каждом шагу и на каждой строчке ощущается такая потребность поумнеть, и притом так самый предмет и дело связаны с моим собственным внутренним воспитанием, что никак не в силах я писать мимо меня самого, а должен ожидать себя. Я иду вперед, – идет и сочинение; я остановился, – нейдет и сочинение. Поэтому мне и необходимы бывают часто перемены всех обстоятельств, переезды, обращающие к другим занятиям, не похожим на вседневные, и чтенье таких книг, над которыми воспитывается человек».

Все чаще Николай Васильевич сосредотачивает внимание на своем внутреннем мире и прибегает к религиозной литературе. Все пороки, которыми наделены герои «Мертвых душ», очень узнаваемы. Но целью своей Гоголь видел не обличение, а поиск причин падения и – главное – путей его преодоления. Ведь «Собакевич плох не тем, что груб и недалек, а тем, что смотрит на жизнь абсолютно материалистически, для него не существует ничего такого, что нельзя потрогать и съесть. Манилов плох не тем, что обладает развитым воображением, а тем, что без веры в Бога работа его воображения оказывается абсолютно бесплодной. Плюшкин плох не тем, что бережлив, а тем, что ни на минуту не задумывается о Боге и о заповедях Божиих, и потому его бережливость превращается в безумие». Причина всех пороков, таким образом, по Гоголю – это безбожие.

«Именно безбожие превращает их личностные черты - порой сами по себе вполне нейтральные - в нечто чудовищное».

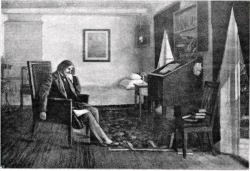

Летом 1845 г. писателя одолевает мучительный душевный кризис. Он пишет завещание, сжигает рукопись II тома «Мёртвых душ» и решает уйти в монастырь. Замыслу этому не суждено было исполниться – было решено продолжать работу над поэмой, служа обществу на лит. поприще. Так была возобновлена работа над поэмой, а в уме зародилась еще одна идея – стать наставником для находящихся в поиске истинного пути душ. Для этого Николай Васильевич решает собрать в одну книгу всё писанное им в последние годы к друзьям в духе поучений и наставлений. Так появились «Выбранные места из переписки с друзьями». Этот сборник вызвал неоднозначную реакцию общественности, от писателя отвернулись многие друзья. Гоголя обвиняли в прелести и самомнении. Он мучительно переживал провал этой книги и с 1847 г. в его письмах уже практически не слышно прежнего высокомерного тона проповедничества и назидания.

худ. И.Репин. Гоголь сжигает "Мертвые души"

Создание II тома шло трудно и с надрывом. Гоголь старается сосредоточиться на своих духовных переживаниях, соблюдает все посты, читает душеполезные книги и превращается чуть ли не в монаха в миру, подвижника и аскета. В поисках ответов на одолевающие неразрешенные вопросы писатель отправляется в Иерусалим, но и там не находит утешения.

«Мое путешествие в Палестину точно было совершено мною затем, чтобы узнать лично и как бы узреть собственными глазами, как велика черствость моего сердца. Друг, велика эта черствость! Я удостоился провести ночь у гроба Спасителя, я удостоился приобщиться от Святых Тайн, стоявших на самом гробе вместо алтаря, и при всем том я не стал лучшим, тогда как все земное должно бы во мне сгореть и остаться одно небесное» (Гоголь - В. Жуковскому, 28.02. 1850.)

В последние годы жизни писатель еще раз вернулся к духовной теме и уже более сдержанно и смиренно написал «Размышления о Божественной Литургии», где высказал все свои мысли о пути спасения. Б.Зайцев отмечал, что в этой книге Гоголь «как музыкант в конце своей жизни перешел от сочинения светских произведений к сочинению произведений духовных».

«Размышления» по праву можно назвать одним из лучших сочинений русской духовной прозы.

В ночь с 11 на 12 февраля 1852 г. Гоголь снова сжег рукопись II тома «Мертвых душ». В слезах он признавался знакомому: «Вот что я сделал! Хотел было сжечь некоторые вещи, давно на то приготовленные, а сжег все! Как лукавый силен, вот он к чему меня подвинул!». Уничтожение рукописи, создававшейся долгие годы, стало для писателя трагедией, потрясшей и без того расстроенный рассудок. «Надо меня оставить; я знаю, что должен умереть», – произносит Гоголь за неделю до своей кончины.

Лечащий доктор А.Т.Тарасенков безуспешно пытается отыскать причину болезни и способы лечения: «Никаких объективных симптомов, которые бы указывали на важное страдание».

Современники, видевшие писателя в последние дни, не могли поверить, что меланхолия может стать причиной смерти.

«Он все-таки не казался так слаб, чтоб, взглянув на него, можно было подумать, что он скоро умрет. Он нередко вставал с постели и ходил по комнате совершенно так, как бы здоровый», – вспоминал Н.Берг.

Гоголь, несмотря на уговоры друзей, продолжал строго поститься, а 18 февраля слёг в постель и вовсе перестал есть. 20 февраля врачебный консилиум принял решение о принудительном лечении. Результатом стало окончательное истощение и утрата сил; вечером того же дня писатель впал в беспамятство.

«Для нас он был не просто писатель. Он открыл нам нас самих», – написал Тургенев после смерти Гоголя.

«Мертвые души» стали зеркалом, в которое не страшно смотреться только при одном условии: если в голове звучит ободряющее напутствие автора «Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк, прелазай иначе, есть тать и разбойник».

Людмила Кириллова

01.04. 2019. Православие и мир

https://www.pravmir.ru/mne-hoc....o-budet

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 10 Апр 2019, 10:24 | Сообщение # 6 |