|

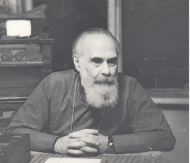

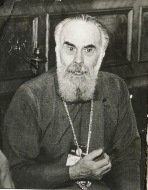

МИТРОПОЛИТ АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 21 Май 2012, 00:18 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | " Я НЕ ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК, НО ВСЕ, ЧТО Я ГОВОРЮ О БОГЕ - ПРАВДА...” *

- В наш журнал пишут разные люди, как правило, искренне ищущие Истину. Часто нам задают один и тот же вопрос, сформулировать который можно так: Зачем ходить в храм, выполнять какие-то правила, придуманные священниками? Ведь человек уже встретил Господа, зачем же эту светлую встречу омрачать какими-то условностями: заучиванием молитв, чтением всевозможной церковной литературы? Ведь самое главное в жизни человека уже произошло: он уверовал!

- Самое основное - это встреча с Богом и то, что человек встретил Бога, выбрал Его своим Богом, посвятил Ему свою душу и жизнь. И если бы человек жил в отрыве от всего христианского общества, то он мог бы на этом остановиться. Например, в древности люди узнавали о существовании христианской Церкви, принимали крещение и порой больше никогда не имели общения с Церковью, потому что жили в других частях римского государства или в местности, где не было христианских общин и священников. Поэтому, конечно, главный вопрос в том, чтобы сохранить в себе этот живой опыт, опыт встречи с Богом.

Наше богослужение, церковные правила развивались очень постепенно, и развивались они в помощь, а не в ограничение молитвенной свободы или лирической открытости Богу. Иногда у нас нет слов. Рвется душа к Богу и хочет Ему что-то сказать, но слов нет. А если посмотреть в молитвенник, то можно найти слова, которые написали святые. Потому что они тоже оказались в таком же положении, им хотелось что-то сказать от себя Господу. И они это выразили в той или иной молитве. Но тут надо учитывать то, что, во-первых, совершенно немыслимо идентифицироваться, слиться с десятком молитв вечернего или утреннего правила, как будто они просто твои. Ведь каждая из них написана каким-то одним святым, и он вложил туда свой опыт о Боге, о своей собственной судьбе, о том, как он видит жизнь и мир. И когда мы их читаем, мы не можем просто сказать: “Я всецело заодно с этим святым”. Но я могу быть честным и сказать: “Я ещё неопытный, я не знаю точно, как выражать самое глубинное, что во мне есть по отношению к Богу". И вот я возьму ту или иную молитву, именно те молитвы, которые уже доходят до моей души, и буду читать. Причем буду говорить вместе со святым - от себя. Что-то я могу сказать честно его словами, но от себя. Чего-то я сказать не могу, я ничего об этом не знаю. Приведу пару примеров.

Помню, когда я был подростком, то "насмерть" поссорился с товарищем. Я пришел к моему духовнику, отцу Афанасию и говорю: “Батюшка, что делать? Когда я читаю молитву “Отче наш” и дохожу до слов “и оставь нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим”, я не знаю, как это сказать, потому что не прощаю, не могу простить и никогда не прощу”. Отец Афанасий сказал: “А в чем проблема? Когда дойдешь до этих слов, скажи: “Господи, не прости мне моих грехов, так же как я не прощаю Кириллу, моему другу”. Но я не мог так сказать, я хотел быть прощенным. А батюшка сказал: “Хочешь, но не можешь. Иди домой…”. Через некоторое время я вернулся и услышал слова духовника: “Ну, если не можешь, тогда “перепрыгни” через эти слова”. Я попробовал, но не смог, потому что хотел быть прощеным. Опять вернулся. И услышал: “А ты хотел бы быть в состоянии ему простить - чтобы хоть это доброе намерение Бог принял от тебя?” -“Конечно, хотел бы!” - “Когда дойдешь до этого места скажи: “Господи, в меру того, как мне хочется простить его, Ты и меня прости!”. И так батюшка меня через эту молитву “протянул” до момента, когда я сообразил: я поссорился из-за пустяка - и ради этого себя лишаю Божьего прощения?…

Другой пример того, как мы можем пророй положиться на слова молитвы и на молитву святого, когда у нас нет ни веры достаточной, ни уверенности. У меня был такой позорный случай. Когда я жил с бабушкой и мамой, у нас в квартире завелись мыши. Они полками бегали, и мы не знали, как от них отделаться. Мышеловки мы не хотели ставить, потому что нам было жалко мышей. Я вспомнил, что в требнике есть увещевание одного из святых диким зверям. Там начинается со львов, тигров и заканчивается клопами. И я решил попробовать. Сел на койку перед камином, надел епитрахиль, взял книгу и сказал этому святому: "Я ничуть не верю, что из этого что-то получится, но раз ты это написал, ты, значит, верил. Я твои слова скажу, может быть, мышь поверит, а ты молись о том, чтобы это получилось". Я сел. Вышла мышь. Я её перекрестил: “Сиди и слушай!”- и прочел молитву. Когда я кончил, перекрестил её снова: “Теперь иди и скажи другим”. И после этого ни одной мыши у нас не было! Вот вам два примера, оба позорные в том, что касается меня. Но это говорит о том, что мы не можем просто взять молитву святого и прочесть ее, как будто она наша, и думать, что мы на уровне святого или "отделались". Вопрос в том, что читать те или иные молитвы не так просто. Надо эти молитвы продумывать, “процеживать”. Надо выбирать те молитвы, которые тебе подходят.

Есть в одном письме святителя Феофана Затворника слова, где он говорит, что когда ты читаешь псалом, и на второй строчке все твое внимание уйдет в слова и они тебе в душу ударят, останься с этими словами. И вот этому надо учить людей. То же самое относится к хождению в церковь. Там люди могут встретить Бога каким-то особенным образом. Но если им надо встретить Его под контролем правил, они, может быть, и не придут второй раз. В Париже у нас была дама, заведующая домом престарелых. Она была искренне верующей, приняла православие по убеждению. Она была французской графиней, очень элегантной, культурной женщиной. Когда она первый раз поехала в Россию, то пошла в храм в своем лучшем платье, в лучшей шляпке, с накрашенными губами. А старушка в храме повернулась, посмотрела на неё и сказала: “Миленькая, да в храм нельзя входить разряженной, как проститутка. Дай-ка я тебя поправлю!” Она плюнула в платок и вытерла ей лицо…

Так часто случается, когда человек приходит ещё незрелый. Ему все указывают: того не делай, этого не делай. А надо дать человеку войти и на своем уровне погрузиться в то, что происходит в церкви. Знаете, богослужение, молитва похожи в каком-то смысле на то, как мы можем пойти на концерт и слушать произведения великого композитора. Всего мы не можем воспринять, но что-то до нас доходит. И по мере того, как мы снова это слышим, мы созреваем и все глубже и глубже уходим в этот музыкальный, психологический, а затем духовный мир данного композитора. То же самое нам надо делать с людьми, которые приходят в церковь. То есть не требовать от них невозможного.

- Владыка, в Церкви, по идее, люди должны быть если не святыми, то хотя бы стремящимися к Свету, к Господу. Почему же даже в этом святом месте мы часто встречаем недостойных людей?

- Вопрос справедливый. Я думаю, что дело священников и сознательных мирян - воспитывать других людей в правде, в чистоте. Это просто несчастье, что на самом деле в Церкви порой происходит то, о чем вы говорите. Но все-таки это Церковь, откуда - вот что меня поражает - Христос не уходит! Потому, что Он пришел грешников спасти, и Он пришел с ними быть и хоть Своим присутствием что-нибудь в них изменить. И если мы верны Христу, то можем забыть, что за человек стоит рядом.

Думаю, что мы всегда можем найти в другом человеке много нехорошего. Однако если я знаю, что пришел в Дом Божий, что здесь живет Христос, что Он до сих пор распят ради тех людей, которые недостойны Его воплощения, Его учения, Его смерти и Воскресения, то закономерен вопрос: “А я-то каков? Неужели я могу осудить этого человека, которому никто никогда не помог стать другим? Что я могу сделать для этого человека?” Не просто сказать что-то красивое, а что-то сделать для него, на себя посмотреть и начать себя уважать.Мне кажется, что первое, чему мы должны научиться - это уважать себя самих и, конечно, другого.

- Одна знакомая жаловалась мне, что ее сын стал... ходить в православный храм! Он был художником, но бросил искусство, к науке стал относиться с подозрением, свое прошлое увлечение стал называть исчадием ада. С тревогой она спрашивала меня, не является ли Православная Церковь такой же сектой, как некоторые другие религиозные организации? Ведь именно в секте человек становится косным, не способным воспринимать все многообразие мира. Может быть, говорила она, Православная Церковь - символ косности, не успевающей за современностью?

- Быть христианином - это значит быть таким человеком, который может в любую ситуацию, в любые занятия внести свет Божий. Конечно, есть развратная музыка и есть возвышенная музыка, есть искусство, того или иного рода; но не искусство виновато, а виноват данный человек, который ищет и старается выразить что-то, что в нем есть, и оно у него выходит уродливо. Так же, как человек, у которого нет слуха, но который хочет петь - у него все, что он ни запоет, звучит ужасно. И нет такой сферы в культуре, которая не может быть освященной. Если мы возьмем историю Церкви, то, например, святой Иоанн Дамаскин писал стихи и музыку. Многие иконы были написаны святыми. А научные исследования - это попытка как можно глубже познать мир, каким Бог его сотворил, и то, что с ним произошло из-за человеческого отпадения от Бога.

После средней школы я учился в Сорбонне, изучал физику, химию и биологию, а затем учился на медицинском факультете, где я получил откровение о Боге. Я одновременно начал открывать и тайны мироздания, и то, что писали святые отцы и духовные авторы. И это слилось у меня в одно. Это не значит, что так обязательно случится, но это не вина науки, литературы или музыки. Я думаю, что мы должны быть готовы встретить всё, что есть на свете в области знания, культуры, вглядеться, что в этом есть такое, что говорит истину о Боге и о человеке. И помочь другому разобраться в этом.

- Владыка, в августе этого года должна состоятся канонизация новомучеников и исповедников, пострадавших в годы советской власти. Среди них в лике святых предполагается прославить последнего Российского Императора Николая II и всю царскую семью. Сейчас в нашей стране существует множество мнений по этому поводу, ибо личность царя вызывает много вопросов. Каково Ваше отношение к канонизации и Императору Николаю?

- Я думаю, что канонизация царской семьи законная вещь и справедливая. Потому, что происходит не канонизация монархии как таковой, а канонизация человека или группы людей. Это не попытка занять позицию “монархисты против немонархистов”. Это признание того, что из себя представлял Государь император как человек и как он рассматривал свое место в России. Как человек, мы знаем, он был нравственным, чистым, с открытой душой. Его отношение к своему служению было классическим: монарх перед Богом представляет всю свою Родину и всех своих подданных. Поэтому, когда пришло время распятия России в ужасах гражданской войны, революции и последующих десятилетий, он счел невозможным от этого уйти. Ему предлагали бежать из России в Англию, но он отказался, потому что считал, что представляет Россию перед Богом и народом, и что если его страну распинают, то и он должен принять распятие. Это, как мне кажется очень точно выражено в стихах, которые записала одна из дочерей государя, великая княжна Ольга:

… И у преддверия могилы

Вдохни в уста твоих рабов

Сверхчеловеческие силы

Молиться кротко за врагов.

Они именно отдавали свою жизнь в единстве с русским народом и с Родиной. Именно это важно для канонизации: личная нравственность, личное осознание ответственной солидарности с судьбой России, с русским народом…

- Сейчас распространено мнение что необязательно регистрировать брак. Если люди верны друг другу и любят друга - почему они должны дожидаться какого-то обряда и до этого срока откладывать близость?

- Знаете, за столетия у нас сложилось сложное отношение к любви человеческой, к телесному и душевному общению и к браку как таковому. Один из отцов Церкви писал, что мир не мог бы существовать без таинств, и во всем языческом мире осталось одно таинство после падения человека - это брак. Потому что это то действие, через которое Бог соединяет двух воедино и присутствует в этом единстве. Но это значит, что эти двое должны действительно друг друга любить, они должны стать действительно едиными. В христианском опыте брак - это икона взаимного отношения Христа и Церкви! В сущности, разница между сожительством по любви в полной чистоте и браком церковным в настоящем смысле слова именно в том, что в светский брак еще не есть икона Христа и Церкви. И вот если говорить в этом смысле о браке церковном по отношению к гражданскому или просто взаимной любви, соединяющей 2-х, тут есть ещё один момент: самое главное здесь то, что в церковном браке Христос вступает в семью и раскрывает новые горизонты взаимоотношений между людьми.

- Многие люди, приходя в храм, замечают там очень много обыденных отношений, бытовых сцен - а ведь именно от этого большинство из них бежали и пришли в Церковь! Они ждут чистых, сейчас принято говорить - “неформальных” - отношений между людьми...

- Знаете, в древности, в самом начале, люди соединялись с Церковью, зная, что это смертельно опасно. Первое поколение христиан было чистым, потому что принадлежать Церкви значило быть готовым на мученичество. Потом Церковь была признана государством, и положение изменилось. Теперь принадлежать к Церкви ничего подобного не значит. И потому, в этом смысле, Церковь стала в значительной мере светским обществом, которое верит в Бога, во Христа. Но в этой Церкви есть главные моменты, которые спасительны. В этой Церкви есть люди, которые, действительно, всю жизнь отдали Христу, для которых встреча со Христом было переменой всего. И они незаметно в этой среде находятся. Кроме того, Церковь - это место, где мы можем встретить Бога, так, как мы не можем встретить Его на улице. Хотя и бывает, что мы Его встречаем совершенно в неожиданных обстоятельствах. Это больше относится к войне, чем к мирному состоянию. Мне довелось видеть, как люди просыпаются от греховной жизни на войне. Или, например, в период, когда у нас в эмиграции была неописуемая беднота и голод, но маленькая группа людей создавала маленький храм в каком-нибудь подвальном помещении, и этот храм был местом убежища для Христа Спасителя... В мире, который Его отверг, люди голодные, холодные, бедные создавали место, которое Ему полностью принадлежит.

Но когда тихо и мирно - оказывается, что это делать гораздо трудней. Ведь мы говорим о Церкви как о Доме Божьем. Это место, где Бог живет. Это место, куда мы приходим к Нему и понимаем, что Он тут есть. И порой люди это чувствуют. Я помню одного человека, который как-то зашел в наш храм. Он должен был передать посылку нашей прихожанке, хотя сам был безбожником. Он хотел прийти к концу службы, но когда зашел в храм, ему “не повезло” - служба ещё не отошла. Он сел в глубине церкви. После, когда все уже ушли, он продолжал сидеть. Я подошел к нему и попросил выйти, так как нужно было закрывать храм. А он говорит: “Я хочу знать, в чем тут дело? Я неверующий, но у меня чувство, что что-то здесь происходит. От чего такое ощущение? От мерцания свечей, от заунывного вашего пения или это коллективная истерика? В чем дело?” Я ответил, что, с моей точки зрения, это Божье присутствие, но если Бога нет, то у меня нет ответа для него. Этот человек захотел прийти в храм ещё, но только тогда, когда не будет людей. Он опасался какого-либо “гипнотического влияния”, как он сказал. Приходил три-четыре раза и все время чувствовал чье-то присутствие. “Знаете, я заметил ещё, что люди приходят в церковь с одним выражением лица, а уходят с другим, с каким-то просветленным. А когда они идут по ступенькам и что-то получают от вас, то у них глаза другие. Значит что-то происходит. Если ваш Бог пассивный, Он мне не нужен, но если активный - это дело другое. Давайте встречаться и говорить о Нем”… Через год он крестился.

Этот храм и люди в нем, конечно, не святые; но самые обыкновенные люди, коллективно стоящие в присутствии Христа - вдруг делаются носителями чего-то. И если ты обращаешь внимание не на людей, а на то, что создается соборностью, тогда ты можешь уловить что-то, несмотря на греховность людей. Знаете, я священник уже 50 лет с лишним, и я нехороший человек, но то, что я говорю о Боге, - правда. И если то, что я говорю – правдиво, то, несмотря на мою греховность, это может до человека дойти. Есть такое японское присловье: “Если ты стреляешь из лука в цель, твоя стрела не пробьет центра мишени, если одновременно не пробьет твоего сердца".

http://sinergia-lib.ru/index.php?page=antony&id=712

|

| |

| |

| NK | Дата: Понедельник, 21 Май 2012, 13:59 | Сообщение # 2 |

|

Группа: Проверенные

Сообщений: 323

Статус: Offline | Замечательно, что на сайте появилась православная страничка. Замечательно, что открылась она интервью с митрополитом Антонием Сурожским. Потому что в этом интервью есть ответы на многие вопросы, которые возникают у людей, только пришедших к вере в Бога или людей, задумавшихся об этом. От банальных (с виду):

- «Зачем ходить в храм, учить молитвы, читать церковную литературу, если ты уже уверовал?» (это для тех, кто считает, что главное – Бог в душе, а принимать участие в жизни Церкви не нужно);

- «почему часто встречаются в храме недостойные люди?» до более глубоких (канонизация царской семьи, разница между сожительством по любви в полной чистоте и церковным браком и др.)

Интервью очень понравилось. Особенно запали в душу два фрагмента. Один, о том, как духовник постепенно, по шажочку, привёл Антония Сурожского (когда он был подростком) к прощению друга, благодаря сознательному, а не формальному чтению молитвы «Отче наш».

Другой, о том, как неверующий человек, зайдя в храм только для того, чтобы передать посылку, попал на службу и вдруг почувствовал что-то необъяснимое для себя, а потом пришёл к вере. Когда увидела вот эти сведения об Антонии Сурожском: «После средней школы я учился в Сорбонне, изучал физику, химию и биологию, а затем учился на медицинском факультете, где я получил откровение о Боге…», то вспомнила пятнадцатилетней давности «увещевания» одной своей знакомой. Тогда я делала первые шаги к вере. Знакомая говорила: «Как ты можешь в это верить?! У тебя же техническое образование! Ты же учила физику!» Жаль, что тогда я не знала об образовании Антония Сурожского. Это, наверное, было бы для неё поводом задуматься. Впрочем, прошло несколько лет, и она крестила свою внучку.

P.S. Ещё очень понравился фрагмент об избавлении от мышей в квартире по молитве святому.

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 05 Авг 2012, 21:40 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | О СЛОВЕ БОЖИЕМ

Митрополит Сурожский Антоний. Как часто с любовью вспоминается это имя людьми, лишь недавно вставшими на путь реального воцерковления, решившимися не называться, а быть христианами, услышать Бога и ответить на Его любовь. Все они, обращаясь к наследию владыки Антония, находили образец честного отношения к себе и к своей вере, причем образец этот был не из далеких времен христианской древности, а в жизни нашего современника, служившего Богу на Западе, в условиях главенства секулярного мира, навязывающего отнюдь не христианские ценности. Сегодня все мы живем в этом секулярном и, можно сказать, языческом мире, где понятие веры во Христа является скорее бесплатным приложением к образу жизни современного человека, который, по слову русского философа И/Ильина, преследует одновременно различные цели и служит, одновременно разным «богам» [И.А. Ильин. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний. - М.: Дар, 2005].

Именно такой внутренне разделенный человек (а таковым может быть как неофит, так и церковный человек со значительным «стажем» жизни на приходе) в творениях вл.Антония призывается встать на трудный, но благодатный путь борьбы с неискренностью и самообманом, на путь реальной жизни под водительством не собственных мечтаний, а Духа Святого. Иными словами - на путь спасения. Миссионерская значимость творений вл. Антония определяется особым живым слогом, чуждым высокопарных и далеких от жизни рассуждений, что почти сразу ставит человека перед выбором предстояния Богу Живому или следования удобным, но мертвым схемам внешнего благочестия, на путях которого нет Христа. Митр. Антоний Сурожский позволяет нам по-новому осмыслить такие, казалось бы, простые понятия, как покаяние, смирение и послушание. Каждого из нас он призывает по-настоящему научиться слушать и слышать Бога, и иметь мужество следовать услышанному. Конечно, голос Божий мы можем услышать и в вещаниях собственной совести, и в творениях св.отцов, в проникновенных словах старцев. Однако именно в Священном Писании Господь ясно дает слышать Себя и призывает каждого из нас к Себе.

Наше время, несмотря на очевидное внешнее распространение Православия и даже некоторой моды на него, характеризуется поразительным невежеством в отношении Cвщ.Писания среди абсолютного большинства православных христиан. Именно поэтому трезвое и пленяющее искренностью слово вл.Антония помогает нам вернуться к истинно отеческому отношению православного христианина к этой Книге книг. Проповеди вл.Антония помогают нам увидеть значимость Cвщ. Писание, пути подготовки к его чтению, а главное - к реализации его в собственной жизни.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА БОЖИЯ

Вл.Антоний вслед за блаж.Иеронимом ["Мы едим Его Тело и пьем Его Кровь в Божественной Евхаристии. Но также при чтении Свщ.Писания» называет Свщ.Писание Таинством, которое обновляет, дает жизнь, открывает нам вечность и все остальные другие таинства… где действует Бог. В Писании Сам Бог приходит в нашу жизнь. Но как это Божье посещение меняет каждого из нас? Слышим ли мы, то что Бог говорит нам в Своем Слове? Проникает ли оно в наши глубины, как семя, падающее в добрую землю, принося плод не размышлений, не переживаний только, но жизни? Эти вопросы ставит перед собой и нами вл. Антоний. Отношение к Слову Божию он отождествляет с нашей готовностью встретить в своей жизни Самого Бога: «Примем слово Божие, - говорит владыка, - будто прямо от Бога, - от любимого и возлюбившего нас Бога. И начнем жить» . Именно начать жить, а не только гностически потреблять библейские тексты, видя в самом знании текста Писания смысл и цель подобных штудий, призывает нас известный пастырь. Что же говорит митр.Сурожский Антоний о нашем «слышании» и «знании» Свщ.Писания?

«Год за годом повторяется по воскресеньям чтение одних и тех же отрывков из Свщ. Писания. Почему снова такое понятное, так хорошо известное место читается, зачем - разве мы этого не знаем»? - так выражает недоумение многих христиан вл.Антоний. «Нет, не знаем! - также решительно отвечает он. Потому что узнать по слуху тот или иной отрывок, вспомнить все, что там сказано, это еще не значит “знать”. Мы знаем отрывок Свщ. Писания только тогда, когда он для нас стал жизнью, то есть когда мы живем так, как там говорится/ Услышать - это значит отозваться, и не только на одно мгновение, а отозваться навсегда. Мы слушаем слово Божие изо дня в день, из недели в неделю и из года в год, и остаемся такими холодными, потому что мы не хотим слышать. Мы хотим услышать то слово, которое нам желанно. И жизнь остается мелкой и бедной, без глубины, без вечности и без вдохновения. Не в этом ли причина, что лишь ограниченный процент православных христиан имеет обычай регулярно обращаться к Слову Божию, чтобы жить Писанием, думать и говорить с его помощью? Разве не сбывается на нас слово древнего пророка Иеремии, говорящего: «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать; вот, слово Господне у них в посмеянии; оно неприятно им» (Иер. 6:10).

По мысли вл. Антония, о чтении Слова Божия следует говорить в категориях синергии, как о соработничестве с Богом. А до тех пор, пока «Евангелие остается для нас внешним законом, пока Евангелие остается Божественной волей, отличной от нашей воли или противной ей, мы не евангельская община, способная дать миру откровение благой вести».

В полемике с сектантством православное богословие особый упор делает на тот факт, что Свщ. Писание было дано Богом через Церковь и для Церкви, указывая тем самым на невозможность понимания глубины Писаний вне Православного Предания. Однако как это положение понимается нами не в полемическом ракурсе, а в положительном смысле? Для вл.Антония Писание принадлежит не абстрактной Церкви, а каждому литургическому собранию, которое имеет Писание не только «на скрижалях каменных», но и «на плотяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3).

На каждой службе мы предстоим перед словом Божиим и думаем, что этим мы становимся народом Божиим; но от нас требуется гораздо большее, если мы хотим быть таким народом Божиим, который может сказать, что Божественное слово принадлежит ему. Евангелие родилось в Церкви. Именно изнутри этой общины родилось познание Бога, любовь к Богу, видение также состояния и судьбы, становления и призвания человека. Народ Божий - это такая община, которая свидетельствует о чем-то, что является ее жизнью, предметом ее любви, ее радостью. Библейский народ - это не народ, который читает Библию, верно хранит ее и возвещает ее; подлинный народ Божий, подлинный народ библейский, подлинный народ евангельский должен быть такой общиной, которая могла бы сама написать Священное Писание, проповедовать его из собственного опыта, дать ему начало, родить его. Если мы не такая община - мы не принадлежим поистине ни Евангелию, ни народу Божию. Это ли мы видим в действительности? Желаем ли мы стать снова такой общиной, которая желает научиться жить согласно слову Самого Бога, научиться быть таким народом, жизнь которого согласна со словом Евангелия? Какие же реальные шаги предлагает нам владыка Антоний Сурожский на пути возрождения в нашей повседневности православного отношения к Слову Божию?

КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ

Первое условие для извлечения пользы от последовательного чтения Евангелия вл.Антоний видит в честном и серьезном отношении к этому делу, с единственным желанием - открыть истину, понять, что там сказано. При чтении Евангелия человек непременно натыкается на различные места, которые по-разному отзываются в нашей душе. Среди них владыка указывает на непонятные и даже чуждые нам речения, которые необходимо принять к сведению и читать дальше, ожидая момента, когда мы дорастем до того, чтобы их лучше понять. Другие места могут вызвать отказ и несогласие, что служит знаком человеку: Евангелие и я не созвучны в каком-то отношении. И, наконец, будут такие места, на которые он может отозваться всем сердцем, всей душой, которые кажутся такими прекрасными, такими значительными, что на них необходимо особо остановиться и прочувствовать их силу.

«Готовность честно, открыто, без страха отозваться на что бы то ни было, что дойдет до нашего сознания, что зажжет нашу душу радостью, восторгом и побудит нас не только созерцать красоту, а осуществлять то, что мы обнаружили в себе, в Боге через Евангелие», - таково по Антонию Сурожскому первое условие для чтения Евангелия. Но, слушая Слово Божие, мы часто получаем лишь какое-то мгновенное наслаждение, без всякого намерения жить по слову, которое тронет душу. Бывает, что мы удерживаем слова Писаний в памяти и повторяем их другим, и любуемся их смыслом, но они не приводят в движение нашей воли и не могут изменить нашей жизни... Причину этого вл. Антоний видит в отсутствии в нас глубины и решимости, которая нас заставила бы сказать: «если это правда, то я буду жить так, уже без пощады к себе, без всякой жалости к себе; ради жизни я буду поступать наперекор всем стремлениям, всей лжи, и неправде, и мертвости, которые во мне есть».

Далее, чтобы получить какую-то пользу от чтения Евангелия, нужна выдержка и последовательность. Необходимо вникать в смысл Евангелия, то есть удостовериться в понимании того, что сказано (для этого владыка советует обратиться к помощи словарей и разных переводов библейских текстов). Потому что от того, насколько глубоко понимается слово, оно доходит глубоко или остается поверхностно. Для того, чтобы Слово Божие действительно преображало нашу жизнь вл. Антоний призывает внимательно прислушиваться к тому, что Бог говорит, и вглядываться в то, что Он творит, всматриваясь во все ситуации, которые описаны в том или другом евангельском отрывке. И каждый из нас должен постараться и найти свое место в толпе, Его окружающей, слушать, как если бы мы присутствовали действительно, когда Он произносил эти слова, слушать, как если бы мы стояли в толпе, когда Он целил, спасал, звал к покаянию людей, пришедших к Нему. И наконец, надо читать Евангелие регулярно, предварительно прочитав молитву о Божием просвещении, не торопясь и вслушиваясь в каждое слово. И раньше чем вернуться к обычному делу, владыка советует остановиться, сесть и помолчать несколько минут в тишине, вслушиваясь в то, что Бог говорил нашему сердцу.

ЧТО СТОИТ ИСКАТЬ В ЕВАНГЕЛИИ?

Каждый из нас встречался со стереотипом, будто Православие - это религия запретов, которая, отнимая у человека «радости этого мира», ничего не дает взамен, что Заповеди Божии - лишь система предписаний и запретов. Подобный подход и в Евангелии видит книгу грозного Божьего суда, требований Господних, где каждый может увидеть лишь обличение своего несовершенства и греха.

Часто даже «духовники советуют читать Евангелие… и отмечать все те указания на греховность, которые там есть, и ставить перед собой вопрос: греховен ли я в этом или нет? И делая это, люди проходят мимо самых светлых моментов в Свщ. Писании». Однако для вл. Антония Евангелие не повод для страха и уныния - это прежде всего книга радости и надежды: радости о том, что среди нас Господь, не далекий, не грозный, а родной, свой, как самый близкий друг, облеченный в человеческую плоть, знающий из личного Своего опыта, что значит быть человеком. И радость и надежда о том, что на каждой странице Господь требует от нас, чтобы мы были достойны величия своего человечества, не дает нам стать меньше, чем человек, - хотя мы и грешим так часто и недостойны бываем и себя, и Его. Поэтому, по совету вл. Антония, читая Свщ. Писание, нужно не только искать то, в чем Евангелие нас обличает, а искать еще больше в Евангелии те места, от которых горит сердце, возбуждается желание последовать этим указаниям, яснеет ум, крепость воли возрастает , то, что в Евангелии так глубоко нас трогает, что чувствуется как бы сродство, близость с Богом. Только так Благая весть сможет привнести в нашу жизнь что-то настолько новое, что станет возможно жить, а не только влачить какое-то существование или существовать по необходимости.

О ПРОПОВЕДИ СЛОВА БОЖИЯ

Особое значение имеет опыт вл. Антония для того, кто призван Церковью проповедовать Слово Божие, и прежде всего - для священника, которого владыка вслед за св.отцами именует пятым евангелистом. По совету владыки, проповедь не нужно говорить никому, кроме как самому себе и в итоге делиться с людьми тем, что этот отрывок совершил над самим проповедником. Обращаясь к слушающим его, священник в первую очередь должен обратиться к самому себе с вопросом: что говорит мне этот отрывок? К чему он меня обязывает? Как я слышу? И если я слышу - что скажу? Если слово, которое священник говорит в проповеди, ударяет его душу, если глубоко вонзается, как стрела, в его собственное сердце, оно ударит и в чужую душу и вонзится в чужое сердце. Но если проповедник будет говорить «вот этим людям» то, что, ему думается, им полезно знать, то большей частью это будет бесполезно, потому что ума это, может быть, коснется, но ничью жизнь это не перевернет. А вдруг случится так, что Христос говорит слова, на которые проповедник сам не умеет отозваться?

Здесь многое поясняет опыт самого владыки. Однажды во время литургии он читал Евангелие и, будучи очень усталым, понял, что текст до него не дошел. И в течение всей службы он переживал с ужасом тот факт, что Господь обратился со Своим словом, а у него ничего не дрогнуло в душе. И когда пришло время проповедовать, он вышел и сказал: вот что случилось, Вы понимаете, какой это ужас? Господь мне говорит такие-то слова, а я могу Ему сказать только: «Не доходит, мне нечего Тебе отвечать. Слова падают как будто на каменную почву»… В этом для многих страшном примере мы видим живой образец цельности и искренности, тех ценностей, к которым вл. Антоний призывает нас в своих проповедях. Именно цельность его душевных сил не позволила разуму идти впереди сердца и «теоретически» говорить о том, на что сердце не откликнулось, говорить без стремления поделиться живым опытом, говорить о Боге без Бога. Это и есть то самое состояние, когда проповедник понимает каждое слово, может даже от ума, от какой-то небольшой начитанности им людям комментарий, это было бы неправдой, ведь душа не загорелась, сердце осталось тяжелым и бесчувственное. Это был бы кимвал звучащий. В этом случае он проповедует Христа, не посвятив себя Ему полностью, черпая свои представления о Нем через вторые и третьи руки, а не от Него Самого. Слушатели это чувствуют и не желают больше искать Христа и познавать Его.

КАК ЧИТАТЬ ЕВАНГЕЛИЕ СООБЩА

Говоря о литургическом возвещении Евангелия, а также о т.н. келейном чтении, вл. Антоний упоминает еще одну форму приобщения к сокровищам Слова Божия - Евангельские чтения в кругу собратьев («группы изучения Евангелия»). И первый вопрос, который задает сам себе владыка: надо ли читать сообща? Зачем нам вместе читать то, что относится ко мне так лично?

Евангелие говорит не только обо мне или для меня, но обо всех. Каждый из нас может воспринять тот же самый евангельский текст, те же самые слова - с тем же вдохновением, но с более или менее глубоким пониманием. И поэтому надо помнить, что Евангелие дано всем и что каждый из нас, вслушиваясь, вдумываясь, вчитываясь, живя Евангелием, может его понимать с новой и новой глубиной. Поэтому очень важно, чтобы где только есть такая возможность, люди собирались маленькими группами и читали Евангелие вместе, и делились своим опытом. Причем делиться этим опытом не для того, чтобы обогатить свой ум. Ведь когда мы делимся тем, что является для нас самым драгоценным, самым святым, самым животворящим, мы делаешь дело любви. Проповеди вл. Антония показывают, что он видел смысл в организации небольших групп прихожан (по четыре-восемь человек, чтобы мог быть настоящий обмен между людьми ), которые могут помолиться вместе, и в мире своих душевных сил прочесть некоторый отрывок из Евангелия - негромко, внимательно, без драматичности, трезво и благоговейно. После этого, помолчав немного, дать время каждому отозваться, поставить какой-нибудь вопрос или даже высказать некое недоумение. И затем ждать, что, может, кто-нибудь, у кого есть опыт, или кто продумал, или кто прочел нечто на эту тему, сможет отозваться и сказать: "Знаешь, я, может, не все понимаю, но вот как я понимаю этот отрывок, вот как мне его объясняли, вот как его объясняет тот или другой духовный писатель"... И так можно вчитываться вместе в Евангелие, друг другу помогая понять, но тоже, в конечном итоге, поддерживая друг во друге решимость и готовность не только умом понимать, не только сердцем отзываться, но всей волей укрепляться в решимости жить согласно Евангелию во всем, что мне лично и нам вместе стало понятно.

Вот если так приступить к чтению Евангелия сообща, то поддержка единомысленников, поддержка друзей, поддержка людей, которые на одном с тобой пути в Царство Божие, может оказать большую помощь, и от нее не надо отказываться. Значит, стоит вчитываться в Евангелие поодиночке и с любовью делиться со всеми своим пониманием, и из этого общения черпать силы жить. Стоит отметить, что в настоящее время существует опыт создания подобных групп изучения Евангелия («Евангельских чтений») во многих епархиях РПЦ, включая Ростовскую епархию. В своей деятельности они в большинстве случаев руководствуются теми принципами изучения Свщ. Писания, которые были так близки приснопамятному владыке Антонию. Осмысляя духовный опыт митрополита Сурожского Антония в изучении и проповедании Слова Божия, мы неизменно приходим к выводу, что наша вера во Христа и Его Евангелие - это не мировоззрение, это жизнь, открывшаяся перед нами, это новая глубина жизни. А если это не так, то мы еще не стали учениками Христовыми - мы только слушатели. Потому что в понимании вл .Антония быть учеником - значит услышать весть, воспринять ее и жить согласно этому благовестию; не как по указке и по приказу извне, а как если бы нам открылось новое понимание, исходя из которого, мы должны жить.

иеромонах Дамаскин (Лесников)

http://missionerdona.ru/old....emid=88

О ПРИЗВАНИИ И СЛУЖЕНИИ СВЯЩЕННИКА

«Мы делаемся членами Христова воинства, а воинство призвано к борьбе, призвано воевать. Мы теперь делаемся не только спасаемыми овцами стада Христова, мы теперь делаемся Его посланниками в мир, мы Им посылаемся через весь мир пронести весть евангельскую, и, если нужно, доказать ее истинность, правду ее жизнью и смертью. И порой жизнью доказать правдивость учения Христова бывает трудней, чем мгновенной смертью».

Антоний (Блум), митр. Сурожский

Митрополит Сурожский Антоний. Его имя известно многим. Но за внешними атрибутами выдающегося проповедника, богослова и «автора» множества книг (как известно, книг владыка не писал, записывали за ним, его живую речь), стоит прежде всего очень вдумчивый христианин и благоговейнейший священнослужитель. Говоря о призвании и служении священника, хотелось бы отметить именно эту сторону его личности: благоговейного, трепетного отношения к священнослужению в Церкви как служению Богу и людям, которое он воспитывал, взращивал в себе в течение многих лет своей жизни.

«ПЕЧАТЬ БОЖИЯ»

Размышляя о призвании человека к священству, митрополит Антоний выделяет три основных момента. Во-первых, призвание непосредственно от Бога, когда человек слышит в своей душе слова Господа: «Будь моим священником, паси Моих овец». Во-вторых, это серьёзная, осмысленная готовность пойти по пути страданий Христовых, решительный положительный ответ на вопрос Христа: «Можешь ли пить Мою чашу, готов ли погрузиться в тот ужас человеческого страдания, который и Я испытал?» (Мф. 10:38-39). В-третьих - свидетельство людей из церковной общины, желающих видеть конкретного человека священником, готовых доверить ему и молитву, и богослужение, и проповедь, готовых идти к нему на исповедь. Люди как бы со стороны прозревают в этом человеке «Божию печать». Но свидетельство должно исходить не только от церковной общины. Владыка убеждён, что в итоге всё решает видение епископа: «Я не представляю себе, чтобы епископ имел право поставить человека, на котором он не видит этой (Божьей) печати».

СВЯЩЕННИКИ И МОНАХИ

Будущему священнику необходимо избрать один из двух путей: монашество или брачную жизнь.Этот выбор требует от человека определённой зрелости. Нельзя «принуждать людей вступать в путь, о котором они никакого понятия не имеют». Ведь и для монашества, и для супружества необходимо созреть в личностном плане, чтобы потом, став священником, не быть «недорослем», не быть тем, в чьей душе звучит лишь две три, струнки, а не весь орган. Только многолетнее самоиспытание, считает владыка, способно явить в будущем священнике «чудо поющей арфы». Церкви «нужны люди расцветшие, люди живые до глубин, которые могут в других родить жизнь; и это - роль священника и роль монаха».

РЕАЛИЗМ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Частью подготовки к священнослужению является правильное отношение студента духовной школы к своему образованию. Оно может дать первый значимый опыт смирения, столь необходимый будущему священнику. Как учащийся, так и окончивший курс семинарии или академии, должны относиться к полученным знаниям с благоговением, как к бесценному Божьему дару.Тот, кто окончил духовную школу, «должен помнить, что всё это знание ему не принадлежит, что это ему был подарок,- подарок от Бога, так же как ум, которым он оказался способным воспринять эти знания, и подарок со стороны Церкви, гражданского общества, семьи, друзей, древней и современной литературы. Если он обладает этими свойствами, то есть умом, образованностью и прочим, он должен научиться быть благодарным, но не демонстрировать их». Впрочем, это не должно становиться поводом к пассивности и лжесмирению: «не побеждённость, а активное смирение, активная примирённость, активный внутренний мир делают нас посланниками, апостолами, людьми, которые посланы в тёмный, горький, трудный мир, и которые знают, что там их природное место или благодатное место».

Думающий о принятии сана должен воспитывать в себе подлинно евангельскую нищету духа. А «нищи духом те, которые сознают, что всё, что у них есть, - от Бога, и вместо того, чтобы ради приобретения ложного смирения отказываться от этого, отрицать это, они… обращаются к Богу с благодарностью за то, что Он это им дал». Поэтому «каждого студента нужно учить этому: всё, что у него есть, всё богатство - ему дар от Бога; и когда люди хвалят его, чтобы он внутренне не принимал, а превращал похвалу, которую получает, в благодарение Богу и в сокрушение сердечное». Можно сказать и так: тот, кто желает действительно идти по пути смирения, должен стремиться к тому, чтобы и Бог, и люди, окружающие его, «не видели в нём того, чего в нём нет», смирение - «это прежде всего реализм; когда на мысль, будто я гениален, я спокойно себе отвечаю: Не будь дураком, ты очень посредственный человек».

ГРЕХ СВЯЩЕННИКА

Порою из уст студента духовных школ можно услышать размышления о своём крайнем недостоинстве и невозможности принятия священного сана. Действительно, нет достойных этой величайшей чести. Однако если человек по-настоящему думает о священстве, он обязан давать правильную оценку своей греховности. Такую оценку, когда грехи «как нож впиваются в твою душу». Только в этом случае человек может «примириться со Христом, несмотря на то, что ты еще ничуть не стал лучше; но ты осознал, что ты собой представляешь» Ответственность достойного несения сана священника столь велика, что владыка даже одобряет опыт тех священников, которые, совершив «один раз преступление против того или другого основного внутреннего закона», «никогда больше не служили, отказавшись от своего священства, потому что знали, что перед Богом они не могут больше предстоять в священном сане». Каждый, имеющий намерение стать священником, должен задуматься над этим.

АРМЕЙСКОЕ СЛУЖЕНИЕ

В последнее время много обсуждался вопрос об армейской службе студентов духовных школ. В связи с этим интересна роль армии в жизненном пути и пастырском служении митрополита Антония. Андрей Блум пошёл в армию по призыву в 1939 г. В самом начале Второй мировой войны будущий митрополит Антоний работал хирургом французской армии в большом военном госпитале, расположенном недалеко от линии фронта. Владыка позже вспоминал, что армия стала для него, тогда уже тайно принесшего монашеские обеты молодого врача, хорошей монашеской школой. Беспрекословное подчинение приказам офицеров позволяло оставаться внутренне свободным, научало ценить эту свободу при внешней стеснённости действий. Ведь в армии человек выполняет приказы не добровольно, а заповеди Христа нужно исполнять только свободно. Оказывается, что последние исполнить гораздо сложнее, чем внешние приказы. В условиях жёсткой армейской дисциплины христианин трудится, прежде всего, над тем, чтобы остаться свободным от греха, сохранить праведность ради Христа (Рим. 6:18). И иерархическое подчинение или различные трудности службы этому отнюдь не мешают. Наоборот, они развивают внутреннюю собранность, внимание, «то состояние, когда мы собраны внутри себя, живём в глубинах и из этой глубины можем видеть надвигающееся на нас нападение».

Армейская служба научила вл. Антония правильно относиться и к материальным ценностям. У солдата нет ничего своего, всё казённое. Вещи не связывают его, не загоняют в рабство себе. Армия -это и школа укрепления в вере. Чувство опасности и незащищённости, которое испытывает любой солдат в условиях армейской, а тем более военной жизни, научает его искать помощи лишь у Бога, полагаться только на Него. Владыка считал, что в военной ситуации чувство страха естественно для человека, но следует отличать его от проявления трусости, которая выявляет в человеке самые низменные черты. Армейский быт, его скудость и простота, необходимость взаимовыручки научили вл. Антония смотреть на жизнь не только с точки зрения себя самого, но и с позиции других, и это было очень важное приобретение.

ЛИТУРГИЯ

Центральное Таинство Церкви - Евхаристия - как осуществление Боговоплощения в мире, совершается в абсолютном смысле Самим Христом и никакая священническая благодать, «даже никакая человеческая святость не может дать человеку ни права, ни власти принудить Бога воплотиться в хлеб и вино, и никакая человеческая власть не может этот хлеб и это вино соединить с Божеством Христа силой Духа Святого». Однако именно это положение позволяет говорить о многоразличном и предельно ответственном участии в совершении этого таинства священнослужителя. Прежде всего, священник должен понимать, что Таинство Евхаристии дано только собранию, общине христиан, православный священник не может совершать его в одиночку, сам по себе. Евхаристия совершается в единстве Церкви, священник такой же соучастник Евхаристии, как и любой другой член церковной общины. Развивая эту мысль владыки, следует отметить, что поскольку и без священника Литургия также не совершается, то сколь достойным должен быть священник того доверия, которое оказано ему Богом: быть свидетелем и со-творцом освящения людей через Евхаристию, непрекращающуюся жертву Христа.

Владыка, как известно, очень благоговейно относился к каждому священнодействию. Было практически невозможно видеть его разговаривающим с кем-либо во время богослужения. Он предстоял Богу «в страхе и трепете». Поэтому с такой глубокой болью он переживал проявление невнимательности, непонимания важности момента службы со стороны тех, кто приходил в храм. Для владыки Антония богослужение всегда исключало посторонние разговоры, а всё то, что касалось самой службы, должно было быть приготовлено заранее. Стремление сохранить во время молитвы в храме тишину, внешнее спокойствие, пресечь излишнюю суетливость, - это своего рода завет митрополита Антония всем своим собратьям - священникам и архиереям.

Глубоко русский по духу, владыка неизменно боролся с «русской привычкой» разговаривать во время богослужения. Известен также случай, когда он приостановил службу из-за того, что две дамы, вошедшие в храм, стали о чём-то очень оживлённо беседовать. Для владыки Антония был непреложен закон: «когда мы вступаем в храм, мы уже должны быть погружены в страшное чудо нашей встречи и нашего соединения с Богом». Потому что «Церковь - это не только человеческое общество, какими бы ни были его свойства, но что это общество одновременно и равно человеческое и Божественное: Бог и человек в их встрече, в их взаимной отдаче друг другу, в их соединении; это место этой встречи, это сама сущность этой встречи». Поэтому закономерно, что высокое призвание священнослужителя: дьякона, священника, епископа, - владыка Антоний видит в поручении «освящать мир, если нужно, ценой своей жизни» «И связь между народом, прислужником, иподиаконом, диаконом, священником, епископом должна быть совершенно тесна. Это одно тело, в котором каждый исполняет свою какую-то задачу, но задача всех — весь мир освятить, то есть вырвать из плена зла и отдать Богу».

http://vstrecha-mpda.ru/upload....arp.pdf

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 28 Окт 2012, 20:44 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7541

Статус: Offline | МЕСТО ПРЕОБРАЖЕНИЯ

Сегодня я хочу поговорить вот о чём: из алтаря выйти вот сюда, в храм, где мы находимся, и поставить перед собой вопрос, что он собой представляет. Я говорю о храме как о Церкви одновременно, то есть в том смысле, что Церковь - это полнота всех верующих, собравшихся вокруг своего Бога. Церковь, так же как Church, так же как немецкое Kirche, это как бы переделка греческого κυριακός; δόμος, дом Господень. Храм, где мы находимся, это дом Господень. Это, с одной стороны, царская палата, потому что место, где Бог присутствует во всей полноте Своего величия, Своей святости, Своей непостижимой красоты, - это действительно царская палата. В этом смысле Церковь является местом, где пребывает во всей полноте, видимо или невидимо, ощутимо или нет, полнота Всесвятой Троицы, но не только. Мы являемся частью Церкви, мы являемся как бы окружением Святой Троицы, Которая пребывает здесь, среди нас. И мы должны себя воспитывать, чтобы отдавать себе отчет в том, что представляет собой храм, церковь, где мы находимся.

Это место непостижимой встречи, но по-иному, нежели в алтаре. Мы так привыкли входить в храм как к себе домой, что порой забываем, как страшно - не в смысле испуга, а в смысле трепета духовного - это место. Как редко бывает с нами то, что было с мытарем, когда он вошел в Иерусалимский храм и не смел отдалиться от двери, стоял у притолоки, бил себя в грудь, говорил Богу, что он грешник и поэтому недостоин даже вступить в это пространство, которое свято, потому что оно посвящено Богу. Место это - подарок земли Живому Богу. И этот подарок земли, я думаю, можно уразуметь в двух как бы измерениях. С одной стороны, как я уже сказал, это царская палата, здесь живет Бог во всем Своем величии, во всей Своей непостижимости, во всей Своей святости. Для большинства из нас - почти неощутимо, для святых или для таких грешников, как мытарь, так ощутимо, что с трепетом, с молитвой вступаешь в храм, останавливаешься у двери и думаешь: куда я, грешный, недостойный, хрупкий человек, смел войти?! Это место, где только Бог имеет право пребывать, это Его дом. И я, в каком-то смысле, допущен в него, сначала как гость, когда еще не знаю ничего, когда я прихожу извне, и мне дано вступить в это святое пространство и посмотреть: что же здесь делается?

А иногда Бог дает ощутить нечто человеку, что ставит перед ним вопрос, и он ищет, потому что чует что-то и не понимает, но знает, что ему нужно понять. Так много лет назад нашел Бога человек, который случайно, можно сказать, оказался в нашем храме. Я уже вам рассказывал о нем и не буду сейчас повторять, как за непривычной для него обстановкой православного храма неверующий англичанин уловил, как он сказал, «густоту», присутствие, которое постепенно раскрылось для него как присутствие Бога, в Которого он изначально не верил, Которого не знал. Вот какое это место: это место Боговселения, Бог здесь живет. И мы должны входить в храм с чувством, что мы вошли в область, где Живой Бог живет полнотой Своей Божественной жизни и готов с нами поделиться Божественной Своей жизнью, постольку поскольку мы способны ее принять, ей открыться.

Но это не все, есть и другая сторона. В мире, в котором мы живем, Бог - изгнанник. Столько есть стран сейчас, где безбожие победило. Столько есть человеческих душ, в которых безбожие царствует. И храм теперь, особенно в некоторых странах, стал местом убежища для гонимого Бога. Вы понимаете, что это значит? Бог изгнан из душ, Бог изгнан из домов, Бог изгнан из страны, из жизни, и есть какие-то люди, которые порой с риском для своей жизни, как это было в периоды гонений и древней Церкви, и современных десятилетий, дают Ему приют. Они говорят: «Господи! Ты наш Бог, и Ты изгнанник, Ты по миру ходишь, и негде Тебе главу преклонить. Вот Тебе место, которое будет принадлежать только Тебе. Мы будем его строить, мы будем его охранять, мы будем делать все, чтобы это место было достойно Тебя, а Ты здесь, Господи, живи». А сделать храм достойным Бога мы можем только тем, что каждый из нас всей силой души, всей силой воли, всем убеждением своим, всей тоской своей, может быть, всей любовью своей сделает все возможное, чтобы Богу с нами было хорошо, чтобы Ему наше присутствие не было страшно, не было отвратительно, чтобы мы не были ни внутренне, ни жизнью, недостойной нашей веры и Божьего к нам доверия, предателями Бога, в Которого верим. Вот что представляет собою храм, какое это дивное, непостижимо дивное место.

Я хотел бы здесь напомнить вам о Преображении Господнем, потому что мы, как части этого храма, можем чему-то научиться из рассказа о Преображении. Вы помните: Христос поднялся на гору и взял с Собой трех учеников. Эти три ученика уже в первые столетия были определены как образы веры, надежды и любви. Они пришли на гору помолиться со Христом. И что же они увидели, что перед ними открылось? Перед ними открылось, что Христос встретил Моисея и пророка Илию, которые стали говорить с Ним о грядущем Его распятии, о том, что Ему надлежит умереть по любви к миру, умереть для того, чтобы спасти мир: и нас, и Своих современников и всех, кто до Него жил, и всех тех, кто потом будет жить. И в этот момент, потому что Он весь горел жертвенной любовью, весь светился этой любовью, Его лик стал светел, как солнце, Его одежды стали такими белыми, какими их нельзя выбелить на земле (Мк 9:2-8; Лк 9:28-35). На одной из икон, не рублевской, а Феофана Грека, мы видим, как лучи света падают от Него на все, что Его окружает: на камни, на почву, на цветы, на траву, на все, и каждый раз, как луч Божественного света касается какого-либо предмета, в этом предмете ответно зажигается свет, он именно ответно светится. Это опять-таки показывает, что мир порабощен последствиям человеческого греха, но как таковой остался безгрешен и способен ответить божественным сиянием - сиянию Божию (Свет преображения, который видели апостолы на Фаворе (Мф 17:1-б; Мк 9:2-8; Лк 9:28-36), по учению отцов Церкви, - «свет, присущий Богу по Его природе: вечный, безначальный, вневременный и внепространственный, существующий вне тварного бытия». По словам Григория Паламы, этот свет, с одной стороны, «не восприемлем чувственно», а с другой — «зрим очами телесными» (Гомилия 34, на Преображение).

И Церковь, уже не храм только, а все мы, - в положении этих апостолов и в положении всех верующих с тех пор. Мы собрались вокруг Христа, Его свет в нас живет. Все светлое, что в нас есть, - это Его свет. Это диво, и дивно то, что это возможно для нас так же, как было для апостолов, несмотря на нашу грешность. Потому что в грешности есть два аспекта. С одной стороны - слабость, бессилие, неспособность вырасти в полную меру нашего призвания, может быть, постепенное восхождение к тому, чего мы ищем, но до чего еще не доросли. Или грешность может быть отречением от Бога, отвращением от Него. Этого в Церкви нет. В Церкви мы грешны своей слабостью, своей забывчивостью, своей нерешительностью. МЫ увлекаемся не тем, что в нас самое высокое и святое, но мы не отворачиваемся от Христа, Которому мы дали приют в этом храме, когда Он изгнан из стольких мест. В этом храме, где Он Господь и Хозяин, мы Его приютили, и Он этот приют превратил в Царство Божие, пришедшее в силе, в место, где Он царствует среди нас, которые Его признали, и не только приняли, а выбрали своим Царем, Господином, Господом. В этом смысле храм является местом Преображения, где полнота Божества присутствует, где изливается на нас весь свет Божественный, где мы воспринимаем Его с трепетом, благоговением, любовью, благодарностью. И одновременно, когда мы оглядываемся на себя самих, мы видим, как мы недостойны той любви, которой нас одаряет Господь. И поэтому мы можем ликовать о том, что мы - дети Божии, и вместе с тем исповедовать свои грехи. Мы одновременно и мытарь, который у притолоки стоит, и бьет себя в грудь, и говорит: я недостоин войти в это святое пространство; и вместе с этим можем ликовать о том что Господь нас, какие мы есть, не называет, как сказано в Евангелии, рабами, а называет друзьями (Ин 15:15) - потому что Он с нами поделился всем, что мы могли воспринять, и понести, и понять. Это так изумительно!

С одной стороны - наша греховность, с другой стороны - Божественная святость, а между ними, соединяя их, превосходя недостоинство наше, - покаяние, наше признание, что, да, мы грешны и недостойны Божественной любви, но что мы так за нее благодарны и готовы все, все сделать, что только можем, чтобы утешить Господа в том, что мы грешники. В каком-то смысле утешить Его в том, что из-за моей личной греховности Он стал человеком для того, чтобы умереть на кресте. Вот что представляет собой это пространство, где полнота Божества невидимо обитает, но уже не так, как я говорил об алтаре, а обитает крестно, потому что Преображение нам говорит о том, что полнота сияющего Божества здесь ради того, чтобы умереть, вернее, о том, что Он умер для нашего спасения. Если это воспринять, разве можно бестрепетно войти в храм, разве можно без трепета посмотреть на каждого человека, который находится здесь, с мыслью: он так Богом любим, что, если бы только он на свете существовал как грешник, Господь стал бы человеком и готов был умереть, чтобы этот человек мог жить?! Строго говоря, в Церкви не может быть ненависти друг ко другу, не может быть вражды, не может даже быть безразличия. Как мы можем быть безразличны? Как мы можем пройти мимо человека, за которого Бог по любви отдал Свою жизнь? Вот что мы собой представляем, мы, вот здесь, малая община, которая собралась сегодня вечером, и большая община, которая бывает здесь на богослужениях, и более широкая община, которая охватывает и ту, и другую.

А за пределами храма есть притвор и есть весь мир. Я хочу сказать вам нечто и об этом. В древности в притворе стояли те люди, которых называют оглашенными. О них мы молимся, но мы не знаем, в сущности, опытно, кто они. Это люди, до которых дошел какой-то оклик или человеческого голоса, как проповедь Иоанна Крестителя, как проповедь святых, которые шли, чтобы открыть Христа не ведающим Его, или отклик на прикосновение Самого Бога до глубин человеческой души. Но эти люди еще не знают, они что-то услышали и ощутили и пришли для того, чтобы познать Бога. Эти люди раньше стояли в притворе, теперь они стоят в храме, но, в сущности, это одно и то же. Они стоят на грани двух миров, они еще не облеклись во Христа, они еще не стали храмом Святого Духа, но до них уже дошла благая весть.

А за этим, дальше - весь мир. Но мир не чужд Богу Весь мир (не только люди, но и вещество этого мира) создан был Богом любовью для того, чтобы этот мир приобщился к той полноте жизни, которая есть Божественная жизнь. Весь мир создан для этого. Бог создал весь мир для того, чтобы отдать Себя этому миру, чтобы этот мир был пронизан Божественной жизнью, счастьем, которое мы называем блаженством. Вот мир, который вне, и как мы на него должны смотреть. С одной стороны, этот мир, может, Бога не знает и поэтому порой на Него восстает, он, может быть, научен Бога отрицать, ненавидеть или, возможно, запутан. Но этот мир дорог Богу до такой степени, что Бог его создал, стал человеком, жил как человек, умер за него и воскрес для того, чтобы все приобщить Себе. В этом мире дышит Святой Дух, в этом мире Дух Святой действует по-разному. Святой Феофан Затворник говорит, что в Церкви Дух Святой принят каждым человеком с открытым сердцем. Он через Крещение, через Миропомазание пронизывает человека, и человек соединен и со Христом, и с Ним. А вне? Вне Дух Святой разлит по всей вселенной. Когда был сотворен мир, нам сказано, что Святой Дух дышал над миром при его создании, и этим дыханием Он вызывал из хаоса мирского все формы, всю жизнь, все становление, которое развивалось через миллионы лет. И теперь, говорит Феофан, Святой Дух во всем мире, даже там, где Бога отрицают, где о Нем не знают, находится, как море, которое бьет о скалы. Он бьет о каждую скалу в надежде, что она раскроется и станет вместилищем для Него.

Поэтому и на внешний, пусть безбожный, мир мы должны смотреть как на место, где действует Святой Дух, о Котором сказано: Дух дышит, где хочет (Ин 3:8), не по нашему велению и не по нашим соображениям, а там, где нужна вечная жизнь и спасение. Как это дивно! Как мы можем, зная это, смотреть на храм, в котором мы находимся, на эти стены, на эти врата, которые ведут нас в алтарь, и на ту дверь, через которую извне, из запутанного мира, где мы проводим наши дни, мы входим сюда, и на этот мир, запутанный - да, оскверненный, растерянный, который так дорог Богу Это мир Преображения, потому что, если вы вспомните рассказ о Преображении, он не кончается тем, что ученики увидели Христа во славе, он кончается другим. Ученики сказали: как нам здесь хорошо быть!

Останемся здесь, построим три палатки, Тебе, Моисею и Илии, и пребудем здесь... Христа они видели во славе, Его слава, свет Его как бы переливался к ним, они были охвачены вечностью - куда же уходить? И Христос сказал: нет, Я нужен в долине, Я нужен в равнине. Я нужен там, где обо Мне и, может быть, об Отце Моем не знают пойдем... И когда они спустились с горы, с чем они встретились? С человеческим горем, с человеческим бессилием верить (о, люди малой веры!), с человеческим несчастьем (Мф 17:14-21). Так же и мы. Мы находимся здесь на горе Преображения со Всей слабостью нашей. И мы призваны стать такими учениками, которые могут выйти отсюда со Христом, нося в себе опыт знания, память о том, что здесь произошло с нами, и принести это Внешнему миру, не проповедуя как бы «с высоты» нашего знания, а делясь нашим изумлением о том, что здесь с нами произошло. Когда мы оглядываемся на храм, мы видим ограниченное пространство, как бы малый корабль, который несется по волнам житейского моря. И, глядя на стены, мы видим изображения святых, Божией Матери, чудес Господних, которые нам напоминают о том, что случилось. И с этим мы должны выйти из этого храма, с Вестью для других.

http://azbyka.ru/tserkov....l.shtml

ПРОПОВЕДЬ "О ЦЕРКВИ"

Как вы заметите в самом скором времени, я не ученый богослов; по образованию я врач; но в течение всей жизни сознательной я старался продумать свою веру и понять то, чем мы живем в том чуде, каким является Православная Церковь, Церковь Христа. И мне хочется сказать вам именно о Церкви. О Церкви мы говорим в Символе веры: верую во Едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь... Она для нас является предметом веры; но, с другой стороны, мы Церковь наблюдаем и в истории. Церковь веры нам представляется в каком-то изумительном сиянии святости, красоты, величия. Церковь на земле в ее истории, в ее становлении порой представляется нам тусклой, а порой трагичной, а порой вызывает недоумение: какое соотношение есть между Церковью, которую мы исповедуем как святую, и той Церковью, которую мы собой представляем. Я именно настаиваю на этом слове - мы, потому что речь не идет о какой-то Церкви вне нас, которую мы наблюдаем, а именно о той Церкви, которой мы являемся, которая страдает от наших грехов, которая немощна нашей немощью. И вот мне хочется сказать об этих 2-х аспектах Церкви и, может быть, прибавить и еще нечто.

Церковь не является только обществом верующих, собранных во имя Божие. Определение катехизиса, как бы оно ни было точно, не исчерпывает тайны Церкви, как никакое определение не может исчерпать тайны. Все определения, которые у нас есть в богословии, в опыте церковном, раскрывают перед нами тайну, но ее не только не исчерпывают, но даже не стремятся ее до конца выразить. Но вот что мы знаем определенно о Церкви: что это место, где Бог и человек встретились, где они заодно, где они составляют одну таинственную семью. И Церковь в этом смысле является одновременно и равно Божественным и человеческим обществом в двух планах: мы составляем Церковь - люди грешные, борющиеся, падающие, восстающие, немощные; но человечество в Церкви представлено также одним Человеком, Единственным, Кто в полном смысле человек - это Господь наш Иисус Христос. Он человек совершенный и Он человек до конца. Он человек во всем нам подобный, кроме греха, и Он человек, в котором мы можем видеть в осуществленном виде все то, к чему мы призваны, все совершенство, всю красоту, все величие человеческой природы и, вместе с этим, тайну соединения человека с Богом, Богочеловечество. Он для нас является в Церкви единственным до конца осуществленным видением того, что человек собой представляет, - Он и Пречистая Дева Богородица.

Таким образом, в Церкви нам явлен образ истинного, подлинного человека во всей его святости и во всем величии; и святой Иоанн Златоустый в одной из своих проповедей говорит: если ты хочешь познать, что представляет собой человек, не обращай своих взоров ни к царским палатам, ни к палатам вельмож земных, а подними свой взор к престолу Божию, и ты увидишь Человека, восседающего во славе одесную Бога и Отца. И таким образом, в Церкви человечество нам явлено и в немощи нашей, и в Его совершенстве и святости. Но не только человечество Христом присутствует, живет и действует в Церкви. Вся полнота Божества в Нем обитала телесно (Кол. 2, 9), и в Нем, через Него вся полнота Божества уже вошла в тайну Церкви как человеческого общества Но Бог присутствует не только Христом в Церкви, но и Духом Своим Святым. Мы читаем и в Евангелии от Иоанна, в конце 20 главы, и в начале книги Деяний о даровании Святого Духа Церкви и ее живым, возрожденным членам. Эти два рассказа не во всем идентичны. Можно сказать, что было два дара, два различных момента этого дарования Духа Святого Церкви. Вы помните рассказ о том, как впервые явился Спаситель Своим ученикам после Воскресения. В страхе, в горе, подавленные, недоумевающие, они скрылись после крестной смерти Христа в доме Иоанна Марка. Для них Великая пятница была как бы последним днем.

Когда мы присутствуем, участвуем в службах Великой пятницы, как бы глубоко мы ни переживали их, мы знаем, знаем не только знанием, но опытом нашей жизни, что не пройдет двух дней, как в этом же храме мы будем петь Христос воскресе, обнимать друг друга в радости победы Божией над смертью, над рознью, над всем. Но для учеников до первого явления Христа после Его Воскресения была только смерть Христова. Ничего не оставалось, кроме, в лучшем случае, недоумения, а в худшем - отчаяния о том, что Бог был побежден человеческой злобой и ненавистью, что можно было продолжать существовать, но что жить больше было нельзя, потому что самая жизнь со смертью Христа ушла для них с земли. И вот перед ними предстал Господь, и первое Его слово им, в их буре колебаний, отчаяния, сомнения, недоумения, было: Мир вам! Как это им было нужно!

Если то, что я сейчас сказал так коротко и так неумело, дошло до вас, вы же должны понять, что именно мира-то у них не было; а Христос им его дает: тот мир, который земля дать не может, тот мир, который земля отнять не может, мир Божий, который единственно Он, Христос, нам может дать... И затем дунул на учеников и сказал: примите Святого Духа. В этот момент это малое стадо, эти десять учеников, которые тогда были собраны (потому что Фомы с ними не было, а Иуда погиб), стали как бы сосудом, содержащим присутствие Святого Духа; так же как Дух Святой сошел на Иисуса Христа, когда Он восходил из вод Иорданских после Своего крещения, и пребыл на Нем, так теперь Дух Святой сошел на тело Христово - на Его апостолов и пребыл в них, но ни на ком и ни в ком из них в отдельности от других. Дух им был дан как телу Христову в его целокупности, в его цельности; Он никому из них не принадлежал лично, но Он жил в этом новом теле Христовом. Неделю спустя Фома оказался вновь среди своих собратьев, когда пришел Христос, и ему не нужно было отдельно получать дар Святого Духа, потому что этот дар был дан Церкви, а он был членом Церкви, будь он там или не будь он там в момент этого дарования. А затем, в день Пятидесятницы, потому что Церковь стала этим сосудом, этим местом селения Святого Духа, на каждого из учеников, которых Христос приготовил к этому принятию в течение сорока дней до Своего Вознесения, беседуя с ними о будущем Церкви и Царства Божия, на каждого ученика сошел Святой Дух и сделал его по-новому единственным, неповторимым, уже не чадом плоти, а чадом Царства Божия, как мы говорим в молитве при крещении.

Дух Святой пребывает в Церкви этим даром общим и этим дарованием личным; и каждый из нас при крещении и миропомазании вступает в Церковь и вместе с другими, потому что он член тела Христова приобщается этой тайне духоношения и получает дар Святого Духа лично. И вот Церковь является и местом селения Святого Духа; каждый из нас в отдельности и все мы в совокупности нашей являемся храмом Святого Духа. Но даже слово храм мало для того, чтобы выразить эту тайну нашей приобщенности. Храм - это сосуд, храм - это обрамление; наше соотношение с Духом Святым глубже: мы не только содержим Его, оставаясь Ему как бы чуждыми, - Он пронизывает нас, Он становится нашей жизнью. Он присутствует в Церкви Христовой и в каждом из нас. Конечно, Его присутствие различно; конечно, мы не приносим одинаковые плоды, потому что соотношение наше с Богом не механично. Бог не делает за нас то, что мы призваны сделать во имя Его и для Него; и поэтому у нас есть задача стяжания Святого Духа; аскетическим подвигом, чистотой сердца, очищением ума, обновлением плоти, направленностью всей нашей воли согласно воле Божией мы должны стать способными дать свободу Духу Святому действовать в нас, гореть в нас полным пламенем. Можно сказать, что каждый из нас подобен еще не просохшему дереву, которое загорелось, отчасти дымит, отчасти горит, а отчасти высыхает и бывает охвачено этим огнем, пока мы, наконец, не будем так охвачены, что каждый из нас в отдельности и все мы вместе станем подобными купине неопалимой, которая горела огнем Божества и не сгорала в нем. И вот Церковь, даже в нашем лице, через этот дар Святого Духа наполнена Божеством, и наше человечество в ней и в Нем постепенно изменяется, постепенно перерабатывается каким-то порой незримым, а порой и ощутимым образом.

Я хочу вам дать пример того, как это бывает ощутимо. Несколько лет тому назад в наш лондонский храм зашел - не по своей воле, а просто для того, чтобы встретить верующую православную знакомую женщину - неверующий человек. Он надеялся прийти к концу службы, но милостью и провидением Божиим он пришел раньше и стал сзади. Он стоял молча, ничего не ожидая, не молясь, потому что он в Бога не верил, и вдруг (как он мне потом говорил) ощутил, что в этой церкви какое-то непонятное, никогда не испытанное им присутствие, что в этой церкви что-то есть, чего он никогда вне ее не встречал. Он приписал это влиянию пения, красоты церковной, икон, молитвы всех собранных, одним словом, приписал это влиянию на его душу чисто земных и человеческих действий и состояний. Но это его настолько озадачило, что он решил прийти и проверить, так ли это, или есть в этом месте нечто, чего он никогда не встречал дотоле. Через некоторое время он пришел до службы, когда никого не было, ничего не происходило; долго стоял, наблюдал, следил за собой и пришел к заключению, что в храме нечто - или Некто - присутствует, что это, вероятно, то, что люди называют Богом. Но и этого оказалось для него недостаточно; как он мне сказал, "какое мне дело до того, есть Бог или нет, если Он на меня никакого не может иметь влияния, если я Его буду ощущать только как внешнее присутствие или внешнюю силу?".

И он решил ходить в церковь и наблюдать уже не за своим состоянием, а за людьми: что с ними случается. Наблюдать не в смысле: как они себя ведут, как держат, как молятся, что делают, а происходит ли что-нибудь с ними. И он наконец ко мне пришел и сказал: "Я три года к вам хожу, наблюдал людей и пришел к заключению, что Бог, Который живет в этом храме, не только в нем живет, но действует. Я не знаю, становятся ли люди, которые у вас здесь бывают, лучше, но я вижу, что с ними что-то происходит, какое-то преобразование, преображение; они силой Бога, Который здесь присутствует, меняются; и мне необходимо быть измененным, и поэтому я к вам пришел: я хочу крещения, я хочу, чтобы и меня менял Бог"... Вот что человек - чужой, ничем с нами не связанный, не русский, человек, который не мог быть увлеченным русскостью или чувством, что он вернулся на какую-то свою родину, по-человечески ощутил. Вот как Дух Святой присутствует и даже в нас, при нашей немощи, действует, и сияет, и доходит.

И надо еще прибавить, что во Христе и в Духе мы так соединены с Отцом, как никто, нигде, никак не может быть соединен. Вы помните слова Спасителя: никто не приходит ко Отцу как только Мною (Ин. 14, 6), никто не знает Сына, кроме Отца, никто не знает Отца, кроме Сына и того, кому изволит Сын Его открыть (Мф. 11, 27) - потому что соотношение между Божественным Сыном и Отцом так непостижимо для нас, Их единство, Их непостижимая разность таковы, что только приобщаясь тому, что есть Христос, мы можем начать приближаться к пониманию того, Кто и что Небесный наш Отец. И когда мы говорим об Отцовстве в этом отношении, мы не говорим о том, что Бог добр, милостив, что Он источник нашего бытия и что поэтому в каком-то нравственном отношении, бытийном отношении мы являемся как бы Его сынами, дочерьми, детьми; нет, наше соотношение с Отцом во Христе и силой Святого Духа - нечто совершенно непостижимое иначе как опытом, но невыразимое словом. Это для нас непостижимо, но это наше призвание, и это самое содержание Церкви, это самая ее жизнь. Разве после этого мы может не говорить о том, что Церковь есть тайна, что Церковь свята всей святостью Триединого Бога, Который в ней живет, всей зачаточной и постепенно нарастающей святостью святых и грешников, которые Богом постепенно преображаются в новую тварь...

Вот та Церковь, о которой мы говорим верую, потому что, по слову Послания к евреям, вера - это уверенность в вещах невидимых. Да, для внешнего глаза это невидимо; внешний человек видит только человеческое общество: в некотором отношении привлекательное, в некотором отталкивающее. В каждом из нас и греховность, и устремленность к добру борются; разве Павел, великий Павел не говорил о том, что в нем два закона борются, закон жизни и закон смерти, закон духа и закон плоти (Рим. 7, 15-25)? - так же и в нас. Но все это мы знаем, знаем опытом, нашей соединенностью со Христом, действием Святого Духа, Который неизреченно нас учит молиться и четко, страшно нас учит называть Бога - Отцом нашим (Гал. 4, 6), потому что мы так едины, хотя бы зачаточно, со Христом Духом Святым. Вот во что мы верим, вот что мы знаем, вот почему можно жить в Церкви и почему можно не бояться смерти. Апостолы скрылись в Великую пятницу по страху перед смертью и страданием, потому что тогда они знали единственно временную жизнь на земле; но когда Христос воскрес, когда они стали живым телом Христовым (по слову одного из наших православных богословов: расширением, распространением воплощенности Христовой через века), тогда им стало не страшно умирать, потому что все, что можно было у них отнять, это - временную, преходящую жизнь, а они знали в себе жизнь вечную, которую никто, ничто отнять не может. И этот опыт приобщенности Богу так ярко иногда выражается у отцов Церкви.

Мне вспоминается один из гимнов святого Симеона Нового Богослова. После причащения он вернулся в свою келью, малую, ничтожную келью, где стояла деревянная скамья, служившая ему и скамейкой, и кроватью. Был он уже стареющим человеком; и он говорит: я с ужасом смотрю на эти старческие руки, на это стареющее, ветшающее тело, потому что приобщением Святых Тайн это - тело Христа; смотрю с трепетом и ужасом на эту ничтожную, малую келью - она больше небес, потому что содержит присутствие Бога, Которого не могут охватить небеса... Вот та Церковь, в которую мы верим, вот та Церковь, которую мы проповедуем, вот победа наша, победившая мир (1 Ин. 5, 4). Мне хочется сказать нечто и о другой стороне Церкви, о нас. Апостол Павел в свое время говорил: из-за вас имя Божие хулится (Рим. 2, 24). Если бы мы были теми христианами, которыми мы должны становиться и которыми некоторые святые с такой славой были! Я сейчас думаю о Симеоне, о котором я говорил, думаю о Максиме Исповеднике, о Сергии Радонежском, о Серафиме Саровском, которые сияли, как свет во тьме.

Но что же мы за общество? Мы - больное общество, мы больны смертностью, мы больны грехом, мы больны колебанием между добром и злом; и вместе с этим мы являемся чудодейственным обществом, благодаря которому, в его немощи, в его, скажем даже, ничтожестве присутствует вся слава, о которой я говорил. Мы сами порой гибнем и тонем, как Петр, когда он пошел по волнам и вместо того, чтобы думать о Христе, подумал о возможной своей смерти в разбушевавшихся волнах. И вместе с тем через это общество, через наше немощное присутствие вся эта полнота делается доступной тому миру, в котором мы живем. И это дивно... Что же мы может сделать для того, чтобы это больное, немощное, греховное общество все-таки вырастало в лице каждого из нас и в нашей совокупности в Церковь, о которой мы говорим верую, - во Святую Церковь?..

Вы помните, как апостол Павел горевал о своей собственной немощи и как он взмолился Богу о том, чтобы отнята была она от него, и как Спаситель ему ответил: Довольно тебе благодати Моей: сила Моя в немощи совершается (2 Кор. 12, 9). В какой, однако, немощи? Было бы самообманом думать, что как бы я ни был ленив, труслив, малодушен, как бы ни мало было во мне порыва, все равно Бог надо мной будет действовать, и кончится все хорошо. Неправда, этого не бывает! Бог взыщет любого грешника, Бог каждого из нас как бы держит над бездной; но вырасти в полную меру нашего призвания мы можем только, став, по слову апостола, сотрудниками Божиими, впрягшись вместе с Ним под одно иго... О какой же немощи говорит Павел? Я попробую изъяснить вам то, что мне кажется верным об этой немощи. Есть та греховная немощь, о которой я сейчас бегло сказал; но есть другая немощь, немощь отдающаяся, немощь, которая дает силе действовать в себе. Вы, наверное, помните, как когда вы были маленькие, ваша мать, или отец или кто-нибудь другой вдруг решил вас учить писать. Вы сели, не зная, что будет, вам вложили в руку карандаш, которым вы не умели пользоваться, и не знали, чего ожидать; а потом вашу руку взяла мать и стала водить вашей рукой; и пока вы понятия не имели о том, что должно произойти, пока ваша рука свободно двигалась в движении материнской руки, линии были такие прекрасные: и прямые, и округлые, и все было гармонией. В какой-то момент ребенок вдруг думает: теперь я понял, я буду помогать и начинает дергать карандашом: вот, хочу помочь; я вижу, что движение идет кверху - я доведу его до верха, уклоняется куда-то в сторону - я поведу его в сторону... И получаются каракули. Вот так человек пишет историю на земле.