|

ВЫСТАВКИ В ГМИИ им. А.С. ПУШКИНА

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 25 Сен 2019, 20:14 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7551

Статус: Offline | «"РУССКИЙ ЙОРДАНС". КАРТИНЫ И РИСУНКИ ЯКОБА ЙОРДАНСА ИЗ СОБРАНИЙ РОССИИ»

Выставка расскажет о знаковых работах фламандского художника Якоба (Жака) Йорданса и об интересе к его творчеству в России. Впервые будут показаны практически все произведения мастера, которые находятся в собраниях российских музеев: ГМИИ им. Пушкина, Эрмитажа, Екатеринбургского МИИ, Нижегородского и Пермской худ. галереи. Одна из работ художника предоставлена Свято-Троицкой Александро-Невской лаврой. В экспозиции 18 картин и 31 рисунок, отражающие основные этапы творческой биографии мастера, разнообразие видов и жанров, в которых он работал, и эволюцию его стиля.

Автопортрет. Около 1615.

Якоб (Жак) Йорданс (1593–1678) - один из самых значительных живописцев фламандской школы наряду с Рубенсом и Ван Дейком. Он работал практически во всех жанрах: создавал картины на религиозные, мифологические, исторические сюжеты, писал портреты и натюрморты, отдавая предпочтение бытовым композициям с элементами бурлеска. В юном возрасте Йорданс начал учиться живописи у популярного в свое время антверпенского исторического живописца и портретиста Адама ван Ноорта, который сейчас также известен как один из учителей Рубенса. Произведения Йорданса отличают барочная выразительность пластических форм, прославляющая красоту и изобилие материального мира, торжественное звучание колорита и изобретательность в построении композиции. Он уравнял в своих работах возвышенные и земные темы, что отвечало общей жизнеутверждающей направленности фламандского искусства. В творческом формировании художника важным этапом стало такое интернациональное течение, как караваджизм, однако Йорданс остался независимым в глубоко индивидуальных живописных приемах и тематике своего искусства

В названии выставки сделан акцент на том, что в экспозиции объединены работы художника, находящиеся именно в российских собраниях. Большинство из них оказались в России уже во 2-й половине XVIII в. и происходят из лучших европейских коллекций того времени: британской (Роберта Уолпола), французской (Пьера Кроза), немецких (Эрнеста Гоцковского и графа Генриха фон Брюля). Часть картин была куплена императрицей Екатериной II для основанного в 1764 г. Эрмитажа.

Именно Екатерина II приобрела из одного берлинского собрания монументальную работу Йорданса «Оплакивание Христа», а затем подарила ее Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге. Русская аристократия вслед за императрицей стала собирать картины фламандских мастеров золотого века, и, в частности, произведения Йорданса. Российские музеи обладают интересной, хотя и численно небольшой, коллекцией его живописи, позволяющей показать лучшие образцы его искусства почти во всех жанрах. Хронологически эти произведения относятся к периоду с момента получения художником звания свободного мастера гильдии Святого Луки в Антверпене до середины 1660-х годов.

Важной частью выставки стали 4 картины, предоставленные российскими региональными музеями, - «Христос и самаритянка» (Нижегородский худ. музей),

«Мелеагр и Аталанта» (Екатеринбургский музей изобразительных искусств),

«Павел и Варнава в Листре» и «Пир короля» (обе - Пермская худ. галерея). До сих пор они были мало известны как специалистам, так и широкой публике. Впервые в Москве будет выставлена работа «Оплакивание Христа», хранящаяся в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры. Произведение во 2-й раз (после Эрмитажа) за 225 лет покинуло лавру для экспонирования в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

В течение последних лет несколько картин художника прошли серьезную реставрацию, над их изучением работали ведущие российские ученые. В частности, картина из Екатеринбургского МИИ «Мелеагр и Аталанта», прежде считавшаяся репликой известного произведения Йорданса, на основании обнаруженной реставраторами авторской подписи была определена как подлинная работа мастера, относящаяся к раннему периоду его творчества.

Выставка работает до 30 ноября

https://www.pushkinmuseum.art/events....lang=ru

Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых» – главный проект Пушкинского музея 2022 г, продолжающий рассказ о великих династиях московских коллекционеров, начатый выставкой «Щукин. Биография коллекции» в 2019 г. Наиболее полная и масштабная реконструкция прославленных собраний объединит шедевры из разных музеев. В экспозицию войдут произведения, принадлежавшие Ивану и Михаилу Морозовым: 67 работ из Эрмитажа, 63 – из Третьяковской галереи и 103 – из ГМИИ им. А.С. Пушкина. На выставке будут представлены работы М.Дени, П.Ренуара, К.Моне, П.Гогена, А.Матисса, П.Пикассо, В.Васнецова, К.Коровина, И.Левитана, М.Шагала, Б.Кустодиева, В.Серова, В.Сурикова.

На выставке представлено более 600 экспонатов - около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.

Выставка работает до 30 октября

С 18 по 30 октября время работы Главного здания для посетителей продлено до 22:00, вход и кассы до 21:00 (за исключением 22 октября, в этот день Главное здание будет работать в обычном режиме – до 20:00, вход и кассы до 19:00). Входные билеты на дополнительные сеансы можно приобрести на сайте музея.

https://pushkinmuseum.art/events....lang=ru

https://pushkinmuseum.art/visitor....u] https://tickets.pushkinmuseum.art/event....2-10-21

https://pushkinmuseum.art/events....lang=ru

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 30 Янв 2021, 14:08 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7551

Статус: Offline | ЗДАНИЯ ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ В МОСКВЕ ОБЪЕДИНИТ СИСТЕМА ПОДЗЕМНЫХ ГАЛЕРЕЙ

В центре Москвы на Волхонке возводится «Музейный квартал» - комплекс зданий ГМИИ им. Пушкина, которые составят единое целое благодаря системе подземных коммуникаций.

В декабре 2020 г. проект планировки территории ГМИИ им. А.С. Пушкина одобрила Градостроительно-земельная комиссия Москвы. О том, как архитекторы предлагают соединить 9 корпусов музея, рассказывает сайт Архитектурного совета Москвы.

Проект создали специалисты архитектурного бюро Meganom Ю. Григоряна. Затем в Институте Генплана Москвы с учетом этих предложений разработали проект перепланировки всего квартала. Согласно концепции, под гл. зданием ГМИИ появится большое подземное пространство. Для этого строители используют свайные конструкции существующего фундамента и расширят нынешние подвальные помещения. Здесь разместятся вместительный гардероб, кафе, музейные магазины, туалеты. Это, как предполагают авторы проекта, решит проблемы очередей и сделает музейное пространство более удобным для посетителей.

Площадь подземных помещений только под главным зданием составит около 6 тыс. кв. м. Таким образом, бывшие подвалы музея превратятся в единый коммуникационный узел, который соединит главное здание с остальными его корпусами. Здесь должны быть построены 3 подземные галереи. Так, один переход пройдет к Музею изящных искусств с реставрационным и выставочным центром, другой будет вести к Галерее старых мастеров, по третьему можно будет попасть в Галерею искусств стран Европы и Америки XIX-XX в. Общая площадь застройки составит 5,7 г.

Проект предполагает ремонт М.Знаменского пер. на участке от ул. Волхонка до Колымажного пер. Его цель - расширить и благоустроить пешеходную зону. Изменится схема движения транспорта в Колымажном пер.: движение на участке от ул. Волхонка до М.Знаменского пер. здесь сделают односторонним, попутно оборудовав в переулке доп. парковочные места. Общая площадь подземного пространства, которое будет создано в рамках строительства «Музейного квартала», - 20,5 тыс. кв. м. Работы над его созданием ведутся уже 10 лет.

Строительные работы во дворе ГМИИ им. Пушкина, апрель 2018.

Проект «Ризосфера» предполагает сохранение не только офиц. признанных памятников историко-культурного наследия, но и рядовой застройки минувших столетий. В данном случае предметом музеефикации должна быть сама гор. среда. «Здесь все, как в Москве и немного иначе - все здания становятся единой коллекцией архитектуры, публичное пространство насыщено искусством», - говорится в описании проекта.

Охватывая разрозненные фрагменты комплекса и соблюдая многочисленные требования законодательства по охране памятников, ризосфера втягивает в себя и преобразует все микросферы, не являющиеся предметом охраны - зоны благоустройства, места для экспонирования паблик-арта, временные объекты или те, которые считаются таковыми, а потому фактически ускользают от действия законодательства. «Городок», который расположится между зданиями музея, будет представлять собой единое пешеходное пространство с парковыми дорожками и бульварами. Для удобства посетителей здесь установят скамейки и элементы единой стационарной информационной системы, а часть покрытия оборудуют системой зимнего подогрева с использованием тепловой энергии, выделяемой метрополитеном. В целом это пространство получит четкое внутреннее структурирование: на нем, помимо бульваров, улиц и проездов, расположатся 9 площадей с собственными названиями - например, здесь появится новый выставочный корпус «Агора» с многосветным Большим залом высотой 12 м в центре и несколькими галереями по периметру, а в корпусе «Сейф» разместится фондохранилище музея. Несмотря на то, что архитекторы предлагают значительно сократить проезжую часть Волхонки, они намерены сохранить один из наиболее узнаваемых элементов гор. ландшафта в этом районе - автозаправочную станцию напротив храма ХС. Она станет составной частью павильона, открывающего вход на территорию «городка».

27.01. 2021.

http://rublev.com/novosti....galerei

Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО МОГ

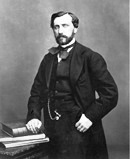

«Звонили колокола по скончавшемуся императору Александру III, и в это же время отходила одна московская старушка. И, слушая колокола, сказала: „Хочу, чтоб оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заведение памяти почившего государя“... С этих-то старушкиных тысяч и начался музей», - так, по воспоминаниям Марины Цветаевой, начинал ее отец, Иван Владимирович Цветаев, рассказ о Музее изящных искусств.

Мечта о нем родилась намного раньше, возможно, в ту минуту, когда в 1875 г. недавний выпускник Петербургского университета, 27-летний магистр римской словесности и доцент Варшавского университета, впервые ступил на землю Италии, «той благословенной страны, видеть которую для человека, занимающегося изучением античного мира, всегда составляет венец желаний».

Но еще раньше, в 20-е годы XIX в., мысль о таком музее увлекла княгиню З.Волконскую. Проведшая большую часть жизни в Италии, воспитанная в духе энциклопедистов XVIII в., широко и разносторонне образованная, она мечтала создать в Москве эстетический музей - в те времена он мог бы стать одним из первых в мире музеев такого рода. Вместе с Шевыревым и Погодиным княгиня Волконская даже представила докладную записку в Совет Московского университета, но ей отказали, и «прекрасная греза» княгини тихо угасла...

«Думала ли красавица, меценатка, европейски известная умница, воспетая поэтами и прославленная художниками, что ее мечту о русском музее скульптуры суждено будет унаследовать сыну бедного сельского священника, который до 12 лет и сапогов-то не видал...» - скажет Иван Владимирович 31 мая 1912 г. на открытии Музея изящных искусств им. Александра III. Но до этого счастливого дня еще долгие, долгие годы. А пока молодой филолог занимается научной работой, защищает докторскую диссертацию, преподает. В 1890 г. занимает кафедру теории и истории изящных искусств Московского университета. Авторитет профессора Цветаева в научном мире высок, он действительный член Московского археологического общества и почетный член Петербургского университета, Российская АН наградила его медалью «За усердный труд на пользу и славу Отечеству».

К этому времени все помыслы Ивана Владимировича уже сосредоточены только на одном - на создании при университете Музея античного искусства, который представил бы «в историческом порядке судьбы скульптуры, зодчества и живописи у древних и новых народов» и через это дал бы «учащемуся юношеству и публике необходимые средства к изучению искусств, к облагораживанию их вкусов и развитию в них эстетических понятий».

Он говорит о музее и его задачах с кафедры, в дружеских беседах, на страницах различных изданий, выпускает брошюры. Ища благотворителей, Цветаев скажет на открытии Первого съезда российских художников: «Может ли Москва - духовный центр России, центр ее колоссальной торговли и промышленности, родина и местожительство старых и славных аристократических фамилий, , покрывшая себя славой широких христианских и просветительных благотворений, - может ли такой город, в котором бьется пульс благородного русского сердца, допустить, чтобы в его всегда гостеприимных стенах остались без подобающего крова вековечные создания гениального искусства, собранные сюда со всего цивилизованного света, и притом такие создания, которые в очень большом числе впервые вступают в Россию и двойников которым нет в нашем отечестве нигде? Может ли Москва это потерпеть?» Москва этого потерпеть не могла, и молодой профессор принимается за дело.

Для строительства музея Гор. дума предоставляет участок на Воробьевых горах, но это далеко от университета, и Цветаев обращается к самому вел. князю Сергею Николаевичу. При его содействии музей получает землю бывшего Колымажного двора на Волхонке. (Вел. князь был избран председателем Комитета по устройству музея и до своей трагической гибели всемерно поддерживал начинания Цветаева.) По предложению Ивана Владимировича Императорская академия художеств проводит конкурс на лучший проект фасадов здания музея. Были отмечены 7 проектов, среди них - проект Р.И. Клейна, который и стал гл. архитектором.

Но самое трудное и необходимое - найти средства. Казна выделила всего 200 тыс. руб. Остальное надо было искать у частных лиц, и эту труднейшую задачу взял на себя Иван Владимирович. Он просит, доказывает, убеждает и своей несокрушимой верой приобретает все новых и новых сторонников.

«В таком деле, как наше, без веры в лучшие стороны людей обойтись нельзя. Со скептицизмом ничего нового, ничего большого не сделаешь. Это чувство разрушает, а не созидает. Скептицизм удобное свойство для осторожного чиновника, а в нашем созидательном деле главный рычаг - вера, которая, по Писанию, горами ворочает. И я буду держаться этой веры, при всяких обстоятельствах дела. Обманут ее ныне, она восторжествует завтра. Побьет ее сегодня какой-нибудь Иван, зато приголубит и укрепит ее своей симпатией и щедростию завтра какой-нибудь Петр».

Главным жертвователем музея становится владелец заводов в Гусь-Хрустальном Ю.С. Нечаев-Мальцев. Благородное дело, за которое взялся Цветаев, стало близким и ему. Постепенно деловые отношения переросли в искреннюю дружбу, их даже так и называли «Цветаев-Мальцев». 31 декабря 1898 г. Иван Владимирович записывает в дневнике: «Доходят последние часы 1898 г., этой великой эпохи в истории создания нашего музея. Этот год принес мне такие радости и музею такие благодеяния, о которых не было и грез. Завершение грандиозного плана здания, открытие действий Комитета, лучезарный день 17 августа, превративший никому не известный факт закладки во всероссийское событие, получение земли от города - все это пришлось на этот незабвенный год. Такое возвышение действительности над возможностью самых необузданных грез, конечно, уже не повторится в истории создания моего милого музея».

Строительство началось и, несмотря на огромность сделанного, главное было впереди. Надо было думать не только о постройке здания, но и о наполнении его экспонатами. Цветаев ведет обширнейшую переписку со многими музеями мира, заказывает копии, покупает подлинники античных скульптур, привлекает к работе известных российских художников - Поленова, Васнецова, Верещагина, Айвазовского, Серова. Сам выезжает в экспедицию на Урал для отбора отделочного камня. Едет в Италию, Германию, Египет...

Из письма к Нечаеву-Мальцеву, 1907 г.: «Вы сетуете на меня за сделанные приобретения памятников искусств для музея. В свое оправдание могу сказать, что разыскивание их по всей Европе стоило мне больших самопожертвований и больших трудов, принесенных мною благу музея. Бог знает кто и когда проделал бы этот многолетний путь безвозмездно для нашего учреждения. Я вынес много лишений и всяческих неудобств ради этой высокой цели и нашел для музея много такого, что долго-долго туда не поступило бы. Без любви, без увлечения, без стремления к этому специальному знанию в нынешнем мире коллекции не собрать бы. Как-нибудь выкарабкаемся из долгов. А приобретенное навсегда будет украшать музей».

Нечаев-Мальцев дает на музей сотни тысяч, но иногда упирается из-за какой-нибудь мелочи: «Что Вы, голубчик, вконец разорить хотите? Да это же какая-то прорва, наконец! Пусть государь дает, его же родителя - имени...»

Да и нельзя же все расходы переложить на Нечаева-Мальцева, и Цветаев ищет новых благотворителей. Снова просьбы, уговоры, увещевания при этом ни одной жалобы, раздражения или обиды на непонимание и холодность к его детищу.

«Надо быть готовым ко всему, считаться со всем. Не заставишь думать всех, как ты хочешь, думаешь, веришь сам. Необходимы терпение и уважение права чужой собственности, равно как и права других на свои убеждения. Нельзя каждый отказ твоей мечте, твоему излюбленному делу объяснять исключительно грубостью вкусов, недостатком умственного и сердечного развития и одним скряжничеством. Недавний скряга на Музей искусств завтра или перед своим смертным часом, в духовном завещании, явится устроителем целого филантропического учреждения. Надо быть терпеливым», - записывает он.

Своей тактичностью, уважительным отношением к людям, пониманием их слабостей Иван Владимирович располагал к себе многих. «Это прирожденный министр финансов, потому что так искусно добывать деньги из совершенно неожиданных источников, как это Иван Владимирович умел, да еще настраивать дающих деньги к благодарности, - они его благодарили за то, что он деньги от них получал, это никакому графу Витте никогда не удастся», - говорил профессор Московского университета историк Любавский. Все свои свободные деньги Цветаев также отдает на музей и приводит в ужас сына Андрея просьбой дать адрес портного, который мог бы перелицевать костюм. «Да проще новый купить!» - «Это вам проще...»

Судьба не была так уж благосклонна к Ивану Владимировичу... В 1904 г. в музее вспыхнул пожар. Пострадало здание и часть коллекции. Он тяжело переживал это несчастье, но не отчаялся и старался подбодрить Клейна: «Оправляйтесь духом и нервами и Вы, дорогой Роман Иванович. Работы еще много и без ниспосланного нам горя. Будем стараться быть молодцами и философами. Нуждаясь в укреплении сам, говорю Вам: мужайтесь!»

Волнения 1905 г. поставили под угрозу продолжение строительства: обсуждался вопрос о консервации здания. В это трудное для всех время Цветаев пишет Клейну: «Что ждет в ближайшие два года наше с Вами дело? Я не считаю его погибшим ни в коем случае. Слишком много сделано. Неокончание так широко веденного предприятия равносильно нашему бесславию в глазах современников, равносильно их праву упрекать нас в легкомыслии расчетов, в неуменье соразмерить средства с целью и в неисполнении обязательств, принятых относительно университета. Но независимо от этих соображений наше общее дело должно двигаться потому, что оно привлекло всю нашу с вами любовь, все увлечение, перед которым все иные дела померкли в их значении. Успехи музея стали равносильны нашей жизни последних лет. И мы не можем не напрячь всех сил, чтобы он додвигался до благополучного конца...»

В июле 1906 г. умерла от чахотки Мария Александровна, жена Ивана Владимировича, его незаменимый помощник во всех делах. «Она вела всю его обширную переписку и, часто, заочным красноречием своим, какой-то особой грацией шутки или лести, строкой из поэта, каким-нибудь вопросом о детях и саде - той человеческой нотой в деловом письме, личной - в официальном, иногда же просто удачным словесным оборотом, сразу добивалась того, чего бы только с трудом и совсем иначе добился мой отец. Главной же тайной ее успеха были, конечно, не словесные обороты, которые есть только слуги, а тот сердечный жар, без которого словесный дар - ничто. И, говоря о ее помощи отцу, я прежде всего говорю о неослабности ее духовного участия, чуде женской причастности вхождения во все и выхождения из всего - победителем. Помогать музею было прежде всего духовно помогать отцу: верить в него, а когда нужно, и за него». - вспоминала М.Цветаева.

Смерть жены подорвала здоровье Ивана Владимировича - он тяжело заболел. Врачи запретили ему читать и писать, но быть оторванным от музея он не мог и, ведя переписку через помощника, оставался в курсе происходящего. Чуть только он почувствовал себя лучше, с головой ушел в работу, в музейные дела: снова обсуждает с Клейном отделку залов и парадной лестницы, хлопочет об отоплении здания, ищет специалистов-мозаичников, благотворителей, заказывает новые экспонаты, договаривается о покупке голицынской коллекции, снова уговаривает Нечаева-Мальцева оплатить очередные расходы, следит за доставкой экспонатов и даже сам распаковывает коробки. А проблемы все появляются и появляются, и решить их может только Цветаев. При этом он занимается делами Румянцевского музея, директором которого был, продолжает научную работу, преподает в университете.

Занятость и усталость не сделали его раздражительным. Он был добродушен и ласков с детьми - Валерией и Андреем от первого брака, Мариной и Асей от второго.

«Помню его седеющим, слегка сутулым, в узеньких золотых очках. Простое русское лицо с крупными чертами; небольшая редкая бородка, кустившаяся вокруг подбородка. Глаза - большие, добрые, карие, близорукие, казавшиеся меньше через стекла очков. Его трогательная в быту рассеянность создавала о нем легенды. Нас это не удивляло, папа всегда думает о своем музее. Как-то сами, без объяснений взрослых, мы это понимали». - напишет потом Ася, Анастасия Цветаева.

Дети выросли вместе с музеем и называли его «наш младший брат». Через много лет, в эмиграции, Марина Ивановна напишет: «Музей Александра III есть 14-летний бессеребреный труд моего отца и три мальцевских, таких же бессеребреных миллиона» .

Наконец, наступил долгожданный день открытия музея - 31 мая 1912 г.

«Белое видение музея на щедрой синеве неба». На открытии - сам государь и все высшие сановники Москвы и Петербурга. Профессор Цветаев сопровождает царскую семью по залам музея. «И было тихое торжество радости: не папе дарят что-то сейчас сильные мира сего, а он дарит всем, кто сейчас здесь, всей России - созданный им музей!» - писала Анастасия.

«Чуть склонив набок свою небольшую седую круглую голову - как всегда, когда читал или слушал (в эту минуту читал он прошлое, а слушал будущее), явно не видя всех на него глядящих, стоял он у главного входа, один среди белых колонн, под самым фронтоном музея, в зените своей жизни, на вершине своего дела», - писала Марина.

Год спустя, незадолго до смерти, он скажет одному из своих учеников: «Я сделал все, что мог...»

Людмила Киричек

журнал "Новый Акрополь"

https://www.newacropolis.ru/magazines/4_2005/cvetaev/

Масштабный проект ГМИИ им. А.С. Пушкина, организованный совместно с Эрмитажем. Впервые с 1937 г. на выставке будет показано более 50 работ великих испанских художников XVI–XIX вв., среди которых Эль Греко, Диего Веласкес, Франсиско де Сурбаран, Хусепе де Рибера, Бартоломе Эстебан Мурильо, Франсиско Гойя, Мариано Фортуни, Хоакин Соролья, Игнасио Сулоага. В экспозицию также войдут предметы декоративно-прикладного искусства, скульптура и графика из собрания Пушкинского музея.

Цель выставки – показать эволюцию испанской живописи от маньеризма до импрессионизма, а также представить историю коллекционирования и бытования произведений искусства Испании в России. Основная глава этой истории связана с Императорским Эрмитажем, где коллекция испанской живописи начала создаваться еще в XVIII в.; сегодня она насчитывает более 150 работ и является самой крупной за пределами Испании. Собрание начало формироваться с единичных поступлений в составе приобретенных Екатериной II коллекций Иоганна Эрнста Гоцковского, графа Генриха Брюля, лорда Уолпола. Затем в начале XIX в. Александр I приобрел 84 испанские картины у антиквара Уильяма Кузвельта, в чьей галерее в Амстердаме он лично отобрал часть произведений. Это стало основой испанского собрания Эрмитажа, которое пополнялось до начала ХХ в. из разных источников – как европейских, так и российских. Испанская коллекция Пушкинского музея формировалась фрагментарно и на 150 лет позже – с момента создания в 1924 г. Картинной галереи. В 1920–1930-х годах поступали произведения из Румянцевского музея, из дворца графов Шуваловых в Санкт-Петербурге, а также из других национализированных частных собраний.

Коллекция картин испанских художников XIX в. из собрания музея впервые будет показана в полном составе; российскому зрителю она известна лишь по отдельным произведениям. Работы происходят из знаменитых московских купеческих собраний 2-й половины XIX – начала ХХ в.: С.Третьякова, И.Остроухова, М.Морозова, М. Рябушинского,, Ивана и Сергея Щукиных. Завершит экспозицию полотно П.Пикассо 1903 г. «Старый еврей с мальчиком» из собрания Пушкинского музея, построенное на диалоге с работами старых испанских мастеров, и прежде всего с живописью Эль Греко.

Выставка работает до 4 февраля 2024 г.

https://pushkinmuseum.art/events....lang=ru

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 24 Янв 2025, 13:09 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7551

Статус: Offline | Выставка "ВСТРЕЧА ДВУХ ШЕДЕВРОВ ФРАГОНАРА"

Впервые с начала XX в. музей представляет вместе парные картины «Мальчик со шкатулкой» и «Савоярка» франц. живописца яркого дарования Жан-Оноре Фрагонара. Написанные во 2-й половине 1770-х годов для известного парижского коллекционера Луи Габриэля маркиза де Вери и купленные потом русским коллекционером князем Н.Б. Юсуповым, картины были разлучены в 1930-е годы. Долгожданная встреча савояров Фрагонара проходит в рамках выставочного проекта.

Картины можно датировать периодом 1775–1779 гг. – к тому времени относится формирование собрания маркиза де Вери, его покровительство Фрагонару. Снискавший себе славу одного из самых модных живописцев Парижа, он отказался выставлять свои работы на Салоне в Лувре, и коллекционер покупал все картины непосредственно в мастерской художника. Ранее ошибочно считалось, что на картинах изображены в театральных костюмах дочь Фрагонара Розали и его сын Александр‐Эварист. Наряды, в которых показаны девушка с сурком и мальчик со шкатулкой, напоминают одежду уроженцев региона Савойя на севере Италии. Савояры, или савойцы, – их атрибуты шарманка и сурок – были известны во Франции XVIII в. как странствующие артисты, которых часто сопровождали просившие милостыню дети.

Фрагонар изобразил молодую савоярку, которая предлагает взглянуть на сурка в полуоткрытой коробке. Эти пойманные высоко в Альпах дрессированные зверьки развлекали городских жителей Франции во время посещения ярмарок. А маленький савояр на второй картине показывает монету, возможно, плату за просмотр редкостей в его шкатулке. Выбранная Фрагонаром тема и сама манера исполнения выдают влияние искусства голландских и фламандских художников предшествующего столетия.

После смерти коллекционера маркиза де Вери в 1785 г. его собрание, считавшееся на тот момент лучшей парижской коллекцией современной франц. живописи, было выставлено на аукцион. Там парные работы Фрагонара были проданы неизв. собирателю. В 1790 г. савояры появились вновь на анонимной распродаже в Париже. Следующим владельцем этих картин стал князь Н.Б. Юсупов.

При жизни князя его коллекция находилась в подмосковном имении «Архангельское» – парные картины фигурируют в описи усадьбы за 1815 г. В 1837 г., вскоре после смерти Н.Б. Юсупова, значительная часть произведений, в том числе и савояры, были перевезены сыном князя, Борисом Николаевичем, в петербургский дворец князей Юсуповых на набережной реки Мойки.

В 1924 г. картины поступили в ГМИИ. Коллекция Н.Б. Юсупова серьезно пополнила и придала неповторимость разделу старой франц. живописи музея. Но в 1930-е годы советское государство продавало за границу произведения западноевропейских мастеров из музейных собраний. Так «Мальчик со шкатулкой» оказался в галерее Андре Вейля в Париже, тогда как «Савоярка» осталась в собрании музея. В 2007 г. эта картина была приобретена российским коллекционером на аукционе «Сотбис».

В рамках камерного выставочного проекта, который раскрывает малоизученные страницы из истории юсуповского собрания и коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина, парные картины Фрагонара, разъединенные в 1930-е годы, спустя почти век впервые демонстрируются вместе.

Выставка работает до 2 февраля 2025.

https://pushkinmuseum.art/events....lang=ru

Выставка "ЗАГАДКИ ПИКОВОЙ ДАМЫ"

Выставка посвящена атрибуции 19 портретных миниатюр, которые происходят из усадьбы князей Голицыных Большие Вязёмы. Ранее считалось, что многие миниатюры служили декоративным дополнением к портретам родных князя Б.Голицына – владельца усадьбы. Однако недавние исследования позволили связать все произведения с фигурой его матери, княгини Натальи Петровны. Атрибуция портретных миниатюр дала возможность приоткрыть завесу тайны над историей этой семьи и узнать больше о жизни и характере знаменитой княгини, ставшей прототипом главной героини повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».

Именно для Натальи Петровны, часто гостившей в имениях детей, была собрана эта коллекция. Здесь присутствуют изображения ее родителей, портрет рано умершего брата-близнеца Андрея Чернышёва в образе принца с картины Антониса ван Дейка. Разгадка назначения именно этого портрета позволила окончательно убедиться в том, что планшетка с миниатюрами не носила декоративного характера. Рядом были размещены портреты трех сестер княгини - Анны, Дарьи и Марии. Было там и изображение ее любимого дяди З.Г. Чернышёва.

Портреты Натальи Петровны с дочерьми и Владимира Борисовича, ее супруга, с сыновьями на фоне условных интерьеров выполнил блестящий миниатюрист Жан-Батист Жак Огюстен. Ко временам юности Натальи Петровны отсылают портреты европейских монархов, при дворах которых ее семья была радушно принята: два крошечных изображения Франца I Стефана и Марии Терезии, миниатюрный портрет Людовика XV, ставшего свидетелем триумфа Натальи Петровны на балах в Париже и Версале. Из бисквитного фарфора выполнены профили Людовика XVI и Марии-Антуанетты, ко двору которых княгиня приехала в 1783 г. уже замужней дамой с 4 детьми.

Планшетка с миниатюрами служит свидетельством непростого характера Натальи Петровны, подмеченного А.С. Пушкиным: в подборку вошли портреты только 2-х из 4-х ее детей во взрослом возрасте - Бориса и Софьи Строгановой, тогда как изображения Дмитрия и Екатерины, видимо, были намеренно исключены. Открытие назначения и смысла планшетки с миниатюрами позволяет приподнять завесу над историей этой семьи и узнать больше о жизни и характере знаменитой княгини. Большинство миниатюр экспонируется впервые. Их дополняют живопись, графика и редкие книги из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина.

Выставка работает до 19 января 2025.

https://pushkinmuseum.art/events....lang=ru

ЕЛИЗАВЕТУ ЛИХАЧЕВУ СНЯЛИ С ПОСТА ДИРЕКТОРА ПУШКИНСКОГО МУЗЕЯ

На ее место назначена Ольга Галактионова, ранее возглавлявшая РОСИЗО

Харизматичная Е.Лихачева, которая так лихо подняла Музей архитектуры им. Щусева, за что и получила повышение, с Пушкинским музеем явно не справлялась. В-первых, в культурной среде дружно критиковали новый логотип ГМИИ, откуда убрали силуэт основного здания музея, заменив его на буквы «П» и «М». Во-вторых, странным показалось, что говоря о реконструкции музейного городка, Лихачева переложила всю ответственность за нее на строителей. Недавняя большая выставка фламандского натюрморта получилась скучной, что особенно стало очевидно на фоне проекта Эрмитажа, где те же произведения была «разыграны» потрясающе: питерский вариант стал самой яркой выставкой ушедшего года.

Еще один прокол - осенью прошлого года из Нижегородского филиала ГМИИ без шума уволили А.Курицына, который выступает под псевдонимом Синий Карандаш. Лихачева отмолчалась, тогда как в филиале началось черт знает что: ведь Курицына уволили задним числом, а выставки, которые он готовил, подвисли в воздухе.

Еще скандал в Екатеринбурге, где с молотка ушло здание начала ХХ в., которое много лет пытались реконструировать под музей (а пока проекты там делали как могли). Ряд сотрудников уволились в знак протеста, вопрос с площадкой под замену повис с воздухе. Некоторые связывают снятие Лихачевой с тем, что она назвала закрытие Музея истории ГУЛАГА «глупостью», но вряд ли это так - не одна она вступилась за музей. Так что все вышеназванные причины малоубедительны: Елизавету убрали по совокупности «достижений».

И вот новый директор в ГМИИ - О.Галактионова: "Для меня такое назначение - это прежде всего - большая ответственность, не говоря уже о том, что сам факт - крайне волнующий. Главной задачей на данный момент вижу - во всем соответствовать репутации и духу такого музея с большой историей и традициями, как ГМИИ им. Пушкина. Меня уже много спрашивают о планах. Пока не готова говорить - нужно вначале освоиться, проникнуться, понять, а уже потом - планировать".

Профессионал, хорошо известная не только в музейной сфере: училась в Российской академии живописи, ваяния и зодчества И.С. Глазунова на факультете истории искусств, в РАТИ на режиссерском факультете (актерская группа мастерской М.Захарова), получила продюсерское образование в Нью-Йоркской киноакадемии. Галактионова работала на ТВ, она - автор и продюсер около 50 док. фильмов. Последние 3 года возглавляла РОСИЗО, который под ее руководством стал делать проекты-блокбастеры: «ДК СССР», «Кукрыниксы. 100 лет», «Филонов. Художник мирового расцвета», «Бессмертие подвига». Не исключено, что в ее назначении определенную роль сыграл и личный фактор - Любимова и Галактионова давно знакомы, в хороших отношениях. Так что министр культуры, можно сказать, поставила на ГМИИ своего человека, но не только из личных симпатий, реальных заслуг назначенца, но и из-за кадрового дефицита, который испытывает культурная отрасль.

17.01. 2025.

https://www.mk.ru/culture....ka.html

https://rg.ru/2025....ia.html

ПРОКОЛЫ МИНИСТРА ЛЮБИМОВОЙ

Из ГМИИ им. Пушкина убрали Е.Лихачёву. Хорошо это или плохо? Однозначного ответа тут нет. Лихачёва была очень к месту в музее архитектуры. Она из него сделала конфетку. Об этом музее, когда Лихачева стала там руководителем, сразу заговорили во всех худ. кругах столицы. Туда пошёл на экскурсии народ, там закипела жизнь. А дальше большую ошибку совершила уже министр культуры России О.Любимова…

Понятно, что её с Пушкинским музеем достали и верхи, и низы. Лошак демонстративно вела в Пушкинском музее радикально либеральный курс и чуть ли не публично плевала на охранителей. Под стать себе она и команду подобрала. Кого Лошак взяла к себе советницей? Бывшую директрису Российского госархива литературы и искусства Горяеву, которая в итоге привела крупнейшее архивохранилище к пожару (к слову, Росархив до сих пор утаивает от общества масштабы бедствия: нам боятся сообщить, сколько же архивных дел безвозвратно уничтожил пожар). Как вела Горяева архивные дела, ни для кого не секрет: она привечала в основном одних либералов. Кто пользовался её благосклонностью, тоже известно. Вспомним хотя бы некую Н.Громову, специализировавшуюся вроде бы на Луговском, Берггольц и др. поэтах 30–50-х годов прошлого века, а теперь обливающую нашу страну грязью из Израиля. Так что, конечно же, Лошак следовало из Пушкинского музея убирать, тут и обсуждать нечего. Но надо было думать, кого вместо Лошак назначать.

Выбор в пользу Лихачёвой был изначально ошибочным. Пушкинский музей – это совсем другой масштаб, нежели Музей архитектуры, и этот масштаб был не по плечу Лихачёвой. А потом следовало знать ее убеждения и характер. Она повела себя не как руководитель большого, но очень проблемного музея, а как рядовой искусствовед со своим независимым мнением. Вместо того, чтобы предложить масштабные содержательные проекты, по которым соскучился народ, Лихачёва полезла в большую политику и стала регулярно выступать со скандальными заявлениями. Ну кто тянул её за язык делать громкие заявления о Сталине, тем более что заявления были не по делу и носили хамский характер. Уж Лихачёва должна знать, как много в своё время Сталин сделал для развития советского искусства. Что-что, а в искусстве вождь разбирался и знал ему цену. Тут и спорить не с чем.

О.Любимова и Е.Лихачева

А зачем Лихачёва стала позировать перед телекамерами в майке с неприличными надписями? Захотела перещеголять министра Любимову? Но та всех пыталась послать по известному адресу, одев неприличную майку, когда ещё была юной дурочкой и мало что соображала в политике. Любимова тогда просто хотела понравиться мальчикам. А Лихачёва пошла дальше. Она поместила на собственной маечке суждения о сексе на англ. языке. И в этом порыве хулиганства, видимо, забыла про свой нынешний, далеко не младенческий возраст. Естественно, эта игра во фриков вызвала в обществе лишь возмущение. От Лихачёвой тут же отвернулись толпы недавних её почитателей.

Да, она хорошо известна в кругах искусствоведов, но в коридорах власти о ней многие ещё пару лет назад даже не слышали. Для верхов она ещё вчера была никем. Соответственно и действовать ей следовало хотя бы первое время осмотрительнее, не делая провокационных заявлений ни о Сталине, ни о музее ГУЛАГа. Простите, но Лихачевой уже скоро будет полтинник, а она так и не научилась всё просчитывать. Возможно, она была убеждена, что на скандалах ей будет проще раскрутиться самой, а заодно сделать дополнительную рекламу Пушкинскому музею. Но устроенные ею скандалы только раскололи искусствоведов на несколько враждебных лагерей, да разозлили простых созерцателей прекрасного. И, видимо, министру Любимой ничего не оставалось, как срочно заняться поиском замены Лихачёвой.

17.01. 2025. Литературная Россия"

https://litrossia.ru/item/prokoly-ministra-ljubimovoj/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 08 Апр 2025, 16:57 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7551

Статус: Offline | «СДЕЛАТЬ ПУШКИНСКИЙ СНОВА ВЕЛИКИМ»

Спустя 2,5 мес после назначения новый директор ГМИИ им. А.С.Пушкина О.Галактионова впервые поделилась тем, в каком состоянии музей сейчас и какая работа предстоит. Все это время никаких комментариев Ольга Николаевна не давала - потребовалось время, чтобы подготовиться к конструктивному разговору. И он наконец состоялся. Главные тезисы нового руководства одного из крупнейших музеев России - в нашем материале

Прежде новый директор ГМИИ им. А.С.Пушкина 4 года занимала пост ген. директора РОСИЗО. С момента увольнения Лихачевой новое руководство не делало никаких громких заявлений, но наконец тишину нарушили, чтобы рассказать о планах музея при новом руководстве, и зашли сразу с громкой цитаты: «Моя главная задача - Make Пушкинский Great again». И вот как планируют это сделать.

Наведение порядка. Концепция музея уже заложена в его названии - это музей изобразительных искусств, он междисциплинарный. Помимо искусства Запада, Востока, Севера и Юга важно также отечественное и в том числе современное российское искусство. Коллекцию музея планируют пополнять, но для начала необходимо провести ревизию: Навести порядок, а дальше - активно заниматься творчеством и выставками. Повторно рассмотрят покупки последних лет. На данный момент списка, с чем музей планирует попрощаться, нет, но есть работы, которые в свое время вызвали дискуссию.

«Это обычная практика в мировых музеях - прореживание коллекции. Работы выводятся на аукционы, и далее вопрос решается в рамках правового поля», - пояснила Ольга Николаевна.. Возник вопрос и о недавнем приобретении музея, картине Никаса Сафронова. Эта работа не в основном фонде, а в научно-исследовательском и к разговору о ней вернутся после ревизии. Не оценили слова по поводу «снова сделать музей великим». Получается, он сейчас не таков?

«Мне важно, чтобы этот музей был, есть и оставался впредь одним из величайших музеев мира, чтобы человек из другого города мечтал приехать в Пушкинский музей и увидеть его экспозицию, чтобы сюда стремились, чтобы сюда стояли очереди. Я хочу, чтобы наше государство было сильным, и его основа - это культура. Она определяет нацию. Я в этом уверена», - ответила О.Галактионова.

Одним из важных направлений, в котором музей уже плотно и плодотворно работает, является «здоровое современное искусство», которое будет аккумулировано вокруг одного из главных музеев страны. Будут искать новые имена, но как именно собираются этим заняться, осталось интригой. О модной нынче цифровизации и мультимедиадизации Галактионова высказалась осторожно: «Я за то, чтобы это использовалось разумно. Мультимедийность имеет свойство быстро устаревать, и с этими вещами надо быть очень аккуратным. А вообще я за междисциплинарность во всех направлениях. Сейчас время такое».

Многих волнует, что будет с нынешними сотрудниками музея, ведь, как известно, новое руководство часто приводит с собой свою команду. Однако некоторые кадровые изменения все же предстоят. Команда при новом руководстве будет формироваться по принципу использования сильнейших кадров, которые уже работают в музее: «Увольнений пачками, я надеюсь, не будет. Здесь есть замечательные специалисты, надо правильно использовать данное», - подытожила Ольга Николаевна. Но есть нюансы: найти новые сильные кадры не так-то просто. И их надо растить, и этим тоже планируют заняться в Пушкинском, так как есть дефицит. Кстати, Галактионова отметила еще один большой дефицит, который она подмечает не только как директор Пушкинского, но и как деятель культуры, - реставраторы, археологи и искусствоведы. «Через 10 лет у нас никого не будет. Какие выставки-блокбастеры? О них и говорить нельзя будет!»

К слову, о блокбастерах. Сейчас на верстке новый выставочный план. Первый потенциальный выставочный хит ожидается уже с 23 апреля — «Подвиг музея». Экспозиция о подвигах музейщиков во время Великой Отечественной, когда люди спасали произведения искусство ценой своей жизни. Сыпались и другие названия грядущих проектов, но все же главный блокбастер Пушкинского музея — постоянная экспозиция. «Мы это видим по количеству народа, который каждый день приходит в музей. Это важно сохранять, преумножать и пополнять», - отмечает директор.

Еще один вопрос, который всех волновал, - знаменитые «Декабрьские вечера Святослава Рихтера»: им быть или не быть?

«Не понимаю, как мог этот вопрос возникнуть? Их отменить невозможно, это очень важная часть музея. Безусловно, «Декабрьские вечера» продолжатся, и это будет мультидисциплинарная история, которую мы дополним правильным выставочным сопровождением».

Итог всем проектам и намерениям нового директора можно уложить во фразу, которую Галактионова сама же повторила несколько раз: «Я не привыкла делать блокбастеры, я привыкла хорошо работать». А главным критерием, по которому можно будет судить о том, что Пушкинский движется в правильном направлении, директор назвала «работу музея как часы». Имеется в виду популяризация фондов музея и отечественной культуры, как продолжение великого дела И.В. Цветаева, создателя Музея изящных искусств. «Мне бы хотелось, чтобы меня сравнивали с ним, а не только с великими и замечательными предшественниками», - подытожила Галактионова.

Марина Чечушкова

2603. 2025. МК

https://www.mk.ru/culture....as.html

https://vk.com/club23141780?w=wall-23141780_34445

Выставка "К 100-ЛЕТИЮ КАРТИННОЙ ГАЛЕРЕИ ГМИИ ИМ. ПУШКИНА"

Картинная галерея сегодня насчитывает свыше 3-х тыс. произведений от Средних веков до наших дней. Проект расскажет о важном этапе истории музея, когда к египетской коллекции и собранию слепков добавились живописные произведения Рембрандта, Франса Снейдерса, Гверчино, Никола Пуссена и др. признанных мастеров. Развернутая на Белом полу небольшая экспозиция, снабженная пояснительным текстом, документами и фотографиями, повествует о начальном периоде формирования Картинной галереи и основных этапах ее истории.

История Картинной галереи берет начало в 1924 г. и делится на несколько этапов. К тому времени музей обладал собранием слепков, произведениями ранней итальянской живописи, подаренными М.С. Щекиным, и приобретенной у В.С. Голенищева коллекцией памятников искусства и культуры Древнего Египта. В 1924 г. был расформирован Румянцевский музей, располагавшийся в Доме Пашкова, а его фонды были распределены между разными московскими музеями. В Музей изящных искусств, как до 1932 г. назывался ГМИИ, поступило 593 произведения из Румянцевского музея. И в ноябре на открытом торжественном заседании ученого совета Музея изящных искусств его директор Н.И. Романов объявил о создании нового отдела - Картинной галереи. Тогда же для публики открылись два новых зала - нидерландской и немецкой, а также голландской живописи, а к концу 1925 г. 4 зала итальянской и франц. живописи XVII–XIX вв. Из числа поступивших в этот период работ сегодня можно увидеть знаменитые картины: «Артаксеркс, Аман и Эсфирь» Рембрандта, «Святой Себастьян» Гверчино, «Мясная лавка» Франса Снейдерса.

Период с 1924 по 1930 г. был временем бурного роста коллекций. Помимо собрания Румянцевского музея, важными источниками формирования Картинной галереи были Эрмитаж и Третьяковская галерея. Среди переданных произведений - «Пейзаж с Геркулесом и Какусом» Никола Пуссена, «Вакханалия» Питера Паувела Рубенса, «Давид с головой Голиафа» Доменико Фетти, «Святое семейство» Джузеппе Марии Креспи, «Портрет старушки» Рембрандта, «Утро молодого человека» Питера Хендрикса де Хоха, «Мадонна с Младенцем» Лукаса Кранаха Старшего и др. шедевры. Особенно активной была собирательская деятельность музея в 1930-е годы, когда Картинная галерея пополнилась рядом выдающихся произведений. Благодаря передаче византийских икон из Третьяковской галереи и Исторического музея возник новый и исключительно важный по своей значимости раздел - Искусство Византии XIV–XVI вв. В то же время из ГМИИ в разные музеи страны также были переданы сотни первоклассных произведений, до революции находившихся в Императорских собраниях Санкт-Петербурга и в частных коллекциях. Кроме того, по требованию советских властей Пушкинский музей выдал 500 картин для продажи за рубеж.

Тяжелые испытания выпали на долю музея в годы Второй мировой войны, когда вопрос сохранения худ. сокровищ стоял особенно остро. Картины были упакованы в ящики и спец. эшелоном вывезены в Новосибирск, где они находились в здании местного театра. Экспонаты вернулись в музей в ноябре 1944 г. В послевоенный период принципиально важным для истории Картинной галереи стал 1948 г. Тогда в ГМИИ была передана часть собрания расформированного Музея нового западного искусства, включавшего знаменитые коллекции С.И. Щукина и И.А. Морозова. Это всемирно известные работы Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Эдгара Дега, Поля Сезанна, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса, Пабло Пикассо. Поступление обогатило музей произведениями мирового уровня и существенно раздвинуло хронологические рамки собрания, в котором появились работы мастеров XX столетия.

На выставке будут показаны важные архивные документы, свидетельствующие об истории формирования Картинной галереи, и 2 картины из запасников Пушкинского музея: «Святой Иероним, внимающий трубному гласу» Гверчино и «Городок в Лациуме» Гаспара Дюге.

Выставка работает до 27 апреля

https://pushkinmuseum.art/events....lang=ru

МУЗЕЙ ДАЕТ ЧУВСТВО ЗАЩИЩЕННОСТИ

Один из главных отделов в Пушкинском музее - отдел рукописей. Он был создан в 1945 г. как научный отдел по учету, хранению, изучению и публикации документов по истории музея и его коллекций. Сейчас около четверти от общей численности фондов отдела - это материалы, связанные с деятельностью самого музея со дня его открытия (1912 год!) и до настоящего времени.

Здесь работают «летописцы музея» - люди, которые сохраняют память об историко-культурной среде, в которой создавался и развивался музей. Кандидат исторических наук, зав. отделом рукописей Н.Александрова пришла в Пушкинский в апреле 1992 г. и уже никуда не уходила. Наталья Владимировна рассказывает о первой прочитанной лекции, работе под лозунгом «бумажки - это очень интересно» и перед какими картинами из собрания музея «сердце по-настоящему трепещет».

https://vk.com/club23141780?w=wall-23141780_34731

ПУШКИНСКИЙ МУЗЕЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ. К 80-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Самое уязвимое в конструкции музея - стеклянная крыша. Все, что можно было, из-под стеклянных перекрытий передвинули к стенам. В залах в сентябре 1941 г. оставались слепки - 19 больших неразборных статуй, 57 памятников, вмонтированных в стены, 8 архитектурных памятников. Во время обороны Москвы крупные слепки, находившиеся в залах, невозможно было разобрать и убрать в подвал, поэтому для них придумали защитные конструкции из бруса, досок и фанеры. Для каждого памятника, остававшегося в зале, были разработаны спец. меры безопасности. Мраморный «Уваровский саркофаг» решили закрыть ящиком с крышкой и засыпать песком. Для «Колодца Моисея» (слепка работы Клауса Слютера) планировали сделать навес, а пророков связать канатами на мешках. Пергамский алтарь предлагалось закрепить и завесить от дождя.

После начала войны штат музея был сокращен и, чтобы остаться работать в музее, сотрудники переходили на другие должности. Старший научный сотрудник отдела античного искусства Н.Лосева стала пожарным, экскурсовод М.Никифорова заняла пост сторожа у центрального входа под колоннадой, реставратор Е.Болотникова перевелась на должность бухгалтера-кассира. В музее и в военное время проходили выставки и издавались небольшие каталоги к ним. Все силы были брошены на поддержание нормального функционирования музея ради сохранения и самого уникального здания, и оставшихся коллекций. Помимо бесконечных авральных музейных работ, сотрудников мобилизовали на разгрузку дров, заготовку леса, переборку овощей, строительство метро.

Несмотря на все это, сотрудники музея продолжали заниматься научной работой, читать лекции для широкой аудитории и отдельно на Казанском вокзале для солдат, отправляющихся на фронт, выпускать альбомы с фотографиями предметов искусства, обсуждать доклады коллег, защищать диссертации. И.А. Кузнецова писала Т.С. Айзенман из Москвы 18 ноября 1942 г.: «В музее я бываю часто… снова холод и тоска. Все сотрудники сгрудились в одном из зальцев Барбизона, где сооружена печка. Сейчас там происходит научная сессия трех музеев: нашего, Западного искусства и Восточных культур…».

Эта убеждённость в необходимости своего дела и помогла сохранить музей.

https://vk.com/club23141780?w=wall-23141780_34626

|

| |

| |