|

ПАВЛОВСК ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 11 Ноя 2014, 22:06 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ПАВЛОВСК ВОЗВРАЩАЕТ УТРАЧЕННЫЕ ШЕДЕВРЫ

В музее-заповеднике «Павловск» сразу 2 события. После реставрации открыта Пиль-башня. Это сооружение конца XVIII в. восстановили по архивным документам. И пополнение в коллекции Большого Павловского дворца – туда вернулась картина XVIII в. «Молодая девушка перед зеркалом», которая была утрачена в ходе распродаж музейных ценностей в 20-е годы.

Настоящая сельская идиллия. На гравюре 1803 г. – Пиль-башня и водяная мельница. Рядом пасутся коровы и козы. И всё это на территории императорского парка недалеко от Павловского дворца. Мода на сельские пейзажи и средневековые развалины в Россию пришла в конце XVIII в. из Европы. Почему башня называется «Пиль», историки спорят до сих пор. Одна из версий – раньше на этом месте находилась пильная мельница – лесопилка. Поэтому сооружение и назвали Пильной или Пиль-башней. По второй версии эти руины получили название от английского слова peel – пограничная башня. Дело в том, что сооружение построили совсем рядом с диким лесом. И башня являлась некой границей между цивилизацией и дикой природой. Считается, что автор романтической постройки – итальянский архитектор Винченцо Бренна. Башню выложили из кирпича, стены украсили фресковой живописью. Она имитировала разрушающуюся кирпичную кладку. На крыше – настоящая солома. За внешней бедностью было скрыто роскошное убранство. Кожаные диваны, мраморный камин, дубовый пол. Здесь после прогулок любила отдыхать Мария Федоровна – жена Павла Первого – читала книги и вела свой дневник.

«Все в интерьере восстановили по историческим данным: окраску стен, которая сейчас вызывает изумление – сочетание розового с голубым. Восстановлен камин, но он в очень жалком состоянии после того, как обгорел. Воссозданы живописные полотна на плафоне и над дверью», – говорит архитектор ГМС «Павловск» Л.Лаппо.

Вернуть на свое место мебель пока нельзя, говорят музейщики. Неизвестно, как башня переживет зиму. Еще год назад, до реставрации, здание буквально трещало по швам – и уже, действительно, было похоже на руины. От близкого соседства с речкой, стены отсырели. По ним пошли трещины.

«Подвалы, которые существовали в период до 1917 г., оказались засыпаны грунтом. И подсос воды весь пошел наверх. У лестницы был обратный наклон: вода не стекала, а затекала на стену. И вся эта штукатурка была мокрая», – рассказывает замдиректора по ремонту и реставрации объектов культурного наследия ГМЗ «Павловск» А.Моргунов.

Гидроизоляцию башни восстановили, кирпичные стены укрепили. Всю зиму за состоянием сооружения будут следить специалисты. Может быть весной мастерам снова придется воссоздавать фрагменты росписи. И только тогда в новый павильон пустят посетителей. Но уже сегодня в музее можно увидеть еще один шедевр XVIII в. В Большой Павловский дворец вернулась картина немецкой художницы Анны-Доротеи Тербуш-Лисиевской «Молодая девушка перед зеркалом». Она была утрачена в годы советской власти – продана на аукционе в Берлине в 1929 г.

«Мы знали, что она продана. Только и всего. А затем нам с помощью друзей Павловска было сделано предложение и мы эту вещь приобрели у частного лица. При этом хозяин ее происхождения не знал. Безусловно, мы его не обманывали, потому что это вскроется», – поясняет директор ГМЗ «Павловск» В.Дементьева.

После 1929 г. судьба картины неизвестна. Предполагается, что в последнее время она была в частной коллекции во Франции. «Молодую девушку перед зеркалом» вернули на ее историческое место – во Фрейлинскую комнату дворца, где она висела еще с 1799 г. – по велению императора Павла Первого.

7.11. 2014.

https://www.newstube.ru/media....hedevry

2017 год:

ЦВЕТЫ И МУЗЫКА ПАВЛОВСКОГО ПАРКА

Цветы и музыка - особенность фестиваля цветочного и ландшафтного искусства «Императорский букет». Тема XVII Фестиваля – «В Аркадии счастливой…». В ее основу дизайнеры разных стран положили воспоминания о жизни большой семьи императора Павла Петровича и его супруги Марии Фёдоровны, воспоминания о стране детства, где всё безоблачно и идеально, вокруг красота и гармония.

Дворец и парк украсили цветовые композиции, связанные с именами императорской семьи. В собственном садике на фоне разноцветного калейдоскопа газонов вазы с цветочно-овощными букетами напоминали об увлечениях огородом как самой императрицы, так и детей, которых в большой императорской семье учили трудолюбию в маленьком собственном садике. Парадный плац Павловского дворца украсили цветочные «Карусели», «Платья княжон» и «Детские лошадки». Музыка звучала в парковых и павильонах: у Трех граций в собственном садике - арфа, в Розовом павильоне -вибрафон и рояль, представляя муз. композицию по «Сказке о царевиче Хлоре» (пьеса, написанная императрицей Екатериной II для внуков) в необычном формате песочного шоу в исполнении Е.Барсуковой с участием известного музыканта П.Чижика (вибрафон) и пианиста Д.Кириллова. В Розовом павильоне парфюмеры раскрыли секреты богатой палитры розовых запахов, радуя посетителей.

Два дня проходил Фестиваль в Павловске. Цветные композиции не очень долговечны, но они надолго сохраняются в памяти, заставляя нас возвращаться в чудесный старинный Павловский парк. Как говорит директор ГМЗ «Павловск», В.Дементьева: «Не ищите причин, не ищите повода для прогулок в Павловском парке! Просто найдите время. В любой день и погоду. Полной грудью вздохните воздух Липовой аллеи, и уже не важно, какую аллею, дорожку или тропинку вы выберете для своего путешествия… Здесь особая атмосфера гармонии…»

23.07.2017. Павловск. Фото Людмилы Калясиной

http://дворцы-сады-парки.рф/cvety-i-muzyka-pavlovskogo-parka

2019 год:

С 28 декабря по 9 января

Финальным аккордом уходящего 2019 г. в музее-заповеднике «Павловск» станет Арт-фестиваль «Зимний сказочный сад». Это завершающее событие цикла «Павловские сезоны - Времена года». Казалось бы, совсем недавно «Сиреневый променад» встречал пору весеннего цветения, «Летний день под липами» радовал солнцем, а «Осенняя пастораль» в Садоводстве Боде дарила роскошные краски урожая. И вот уже на пороге Новый Год.

Торжественное открытие фестиваля состоится в воскресенье, 29 декабря в 16:00, когда наступающие вечерние сумерки засияют праздничными огнями. Перед гостями парка словно оживут волшебные грезы, что видятся уснувшим до весны деревьям. Посетителей ждёт музыка, весёлые игры и танцы, забавы и сюрпризы. В 16:30 на глазах у изумлённой детворы глыба льда под руками мастера превратится в новогоднюю скульптуру. Сияющие декорации «Зимнего сказочного сада» будут радовать публику до конца зимних каникул. Приглашаем всех в Павловск!

http://www.pavlovskmuseum.ru/news/calendar/2320/

2021 год:

ПАМЯТНИК ЛЕГЕНДАРНОМУ ДИРЕКТОРУ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА "ПАВЛОВСК"

Памятник А.И. Зеленовой, директору музея-заповедника «Павловск», планируется установить в конце 2021 – начале 2022 г. Место установки определено Постановлением Правительства Санкт-Петербурга (N745): в сквере на Садовой ул, между Березовой и Госпитальной ул.

Анна Ивановна словно присела на банкетку и смотрит на свой любимый Павловский парк. Высота скульптуры составит 2 м, постамента – 1, 5 м, плинта-основания – 15 см. Конкурс на лучший проект памятника проводился еще в 2000-х гг. по инициативе музея и общественности Павловска, но из-за отсутствия финансирования до реализации проекта дело не дошло. В 2015 г. Общественная организация «Красивый Павловск» вернулась к этой теме и организовала выставку проектов памятника – как уже существующих, так и новых. В этой выставке участвовало 16 проектов. По результатам опроса общественного мнения наибольшее число положительных отзывов получила модель, выполненная скульптором, академиком РАХ, В.Горевым и архитектором О.Романовым, главой Санкт-Петербургского Союза архитекторов. К сожалению, летом 2019 г. В.Горевой ушел из жизни, не успев доработать модель в размер сооружения. Сейчас над ее завершением работают ученики его творческой мастерской. Гипсовая модель в размер сооружения должна быть завершена в течение 2-х месяцев. По завершении работы ее представят общественности, затем памятник отольют в бронзе. Точные сроки установки будут определены позднее.

В 2015 г. Комитет по градостроительству и архитектуре проводил опрос среди петербуржцев, какие памятники необходимо установить в ближайшее время. «Многие петербуржцы проголосовали именно за памятник Анне Ивановне Зеленовой. Для нас это большая поддержка общественности в стремлении отдать долг памяти самоотверженности и профессионализму легендарного директора «Павловска» – отметила В.Дементьева, директор музея-заповедника.

А.И. Зеленова была назначена директором Павловска 21 августа 1941 г. Именно она организовала эвакуацию самых ценных музейных экспонатов, а также захоронение в подвалах дворца и в парке тех предметов, что не успели вывезти в тыл страны. Сразу после освобождения Павловска от оккупации, увидев обугленный в пожаре и разрушенный дворец, она взялась за его восстановление, убедив власти в возможности и необходимости комплексной реставрации дворцово-паркового ансамбля. Уже в 1957 г. первые парадные залы приняли посетителей. В послевоенной Европе Павловск стал первым значительным объектом наследия, возрожденным в ходе масштабной научной реставрации. На памятнике Анна Ивановна изображена сидящей на банкетке-лестнице. Исторически этот предмет мебели был специально изготовлен по проекту К.Росси для Дворцовой библиотеки Павловска, также созданной по его проекту. Банкетка-лестница не уцелела в огне войны, но была воссоздана в ходе реставрации.

http://www.pavlovskmuseum.ru/news/calendar/2675/

А.И. Зеленова (1913-1980) принадлежит к плеяде выдающихся деятелей культуры России, от лица музейщиков вписавшей самые яркие и нетленные страницы в огненную летопись борьбы народа в годы ВОВ, как в блокадном Ленинграде, так и в период возрождения уникального ГМЗ «Павловск» из пепла и руин. Назначенная 6 июля 1941 г. Управлением культурно-просветительных предприятий Исполкома Ленгорсовета отв. уполномоченным по эвакуации музейных ценностей дворцово-паркового ансамбля Павловска, а с 18 августа 1941г. став его директором, в сложных и опасных для жизни условиях быстро приближающегося фронта, она руководила под бомбёжками спасением музейных сокровищ и покинула дворец, когда гитлеровцы показались на окраине парка.

Ей удалось уйти в Ленинград, где она проработала все 900 дней блокады. Дежурила в Исаакиевском соборе, где хранились свезённые ценности всех пригородов, проветривала ящики с экспонатами, откачивала воду из подвалов собора, организовывала выставки - в читальном зале Публичной библиотеки оформила 50 выставок, в доме Всеобуча выставки, посвященные великим русским полководцам, оформляла всю войну Окна ТАСС на Невском у Аничкова дворца, читала лекции в госпиталях, следила за сохранностью Летнего дворца и домика Петра, делая хранительские обходы после бомбёжек. Делала по заданию ГИОП обмеры гор. решеток и мебели в помещениях Генштаба, была одним из авторов Музея обороны Ленинграда (её раздел - начало войны). Создала методику восстановления ГМЗ «Павловск» после Победы. Позднее эту методику Управление рекомендовало всем пригородам, пострадавшим в годы оккупации. Была ранена на Дворцовой пл. у Капеллы - осколок снаряда перебил ключицу.

Сразу после освобождения пригородов Ленинграда от оккупантов, она первой пришла в заснеженный, заминированный, разрушенный и разграбленный Павловск и с беззаветной самоотверженностью первопроходца стала инициатором, организатором и руководителем комплексной научной реставрации дворцово-паркового ансамбля. Под её руководством павловсккие дворец и парк вновь приобрели достоверность, качество и значение памятника мировой культуры. Восстановление дворца-музея и парка подрядными организациями А.И. Зеленова начала 2 апреля 1944 г. и завершила основной объём к 22 апреля 1970 г. Итого - на восстановительные работы она затратила 26 лет 20 дней. Степень разрушенности дворца и парка не давала надежды на возрождение: руины вместо дворца и парковых павильонов, взорванные мосты, 70 тыс. вырубленных деревьев, 600 дотов, дзотов и блиндажей, груды военной техники, тела погибших солдат и тотальное заминирование. Но всё преодолело неукротимое стремление А.И. Зеленовой возродить ГМЗ и обеспечить высокое качество работ. Высокий уровень комплексных восстановительных работ для неё было главной и принципиальной задачей. Создавая в блокадном Ленинграде в 1943 г. методику восстановления Павловска после Победы, она считала, что «сохраняя музейные ценности нашей страны, мы тем самым помогаем противостоять тому целеустремленному вандализму, с которым фашисты набрасываются на всё то, что говорит о национальной гордости великороссов».

Именно в Павловске возникла ленинградская школа комплексной научной реставрации памятников архитектуры. Ещё в период блокады Ленинграда, в 1942 г, А.И. Зеленова была назначена начальником музейного отдела Управления культурно-просветительскими предприятиями исполкома Ленгорсовета (УКППЛ), где начала создавать свою комплексную систему восстановления дворцовых пригородов. К её личным заслугам можно отнести:

1. Когда дворцы в Гатчине и Пушкине были отданы военным, она отстояв свой, Павловский дворец от военных моряков, перевела в Павловский дворец центральное хранилище музейных фондов пригородов Ленинграда вместе со штатом музейных сотрудников дворцов, сосредоточив таким образом инициативу по реставрационным вопросам в своих руках.

2. При первой же возможности, когда Екатерининских дворец г. Пушкина был ещё занят военными, она, добившись поддержки Ф.И. Грибкова, руководителя финуправления Ленгорисполкома, решала вопрос об обеспечении финансированием Екатерининского дворца как музея, что позволило начать выселение военных служб из дворца.

3. Она была инициатором использования Гатчинского дворца по прямому назначению, т.е. только в качестве дворца-музея. И до выселения режимных предприятий из Гатчинского дворца продумала систему финансирования реставрационных работ, а именно: по примеру ЖЭКов (ЖАКТов) того времени, когда уезжающие жильцы обязаны были сдать свою жилплощадь в отремонтированном виде или сдать деньги на ремонт, она предложила, чтобы весь комплекс реставрации оплатило министерство электронной промышленности СССР, занимавшее Гатчинский дворец. Что и было принято к исполнению. Оплата шла с 1976 по 1991гг.

Анна Ивановна была скромным, целеустремленным и бескомпромиссным человеком. Она отказалась от предложенной ученой степени без защиты диссертации за свою методику восстановления Павловского дворца-музея и парка, так как считала, что «нельзя зарабатывать ученые степени на такой всенародной трагедии, как война». В 1962 г. она отказалась от предложения министра культуры Е.Фурцевой стать представителем страны в ЮНЕСКО, так как в это время у неё был самый разгар работ по восстановлению худ. отделки Северной анфилады парадных залов и завершение проектных работ по возрождению Южной парадной анфилады Павловского дворца. По состоянию здоровья Анна Ивановна уже нуждалась в облегчении условий труда. Сохранились мед. документы, которые свидетельствуют, что ещё перед войной врачи требовали, чтобы Зеленова сменила работу, так как ей категорически запрещался труд, связанный с нагрузкой на опорно-двигательный аппарат.

А.И. Зеленова в Кабинете-Фонарике. Последняя фотография в музее

За личные качества и самоотверженный труд А.И. Зеленову особо высоко ценил Н.Н. Белехов, начальник Инспекции Охраны памятников Ленинграда, отмечая, что она «буквально жертвует своей жизнью во имя Павловского дворца». За заслуги в области культуры она была награждена в блокаду Почётной грамотой СНК СССР в 1942 г. и медалью «За оборону Ленинграда», а после войны получила звание Заслуженного работника культуры РФ и была награждена орденом Октябрьской революции. А.И. Зеленова была депутатом Ленгорсовета и систематически избиралась депутатом Павловского совета народных депутатов. Благодаря самоотверженному труду музейщиков п/р А.И. Зеленовой в 1977 г. трудовой коллектив, дворец-музей и парк Павловска были награждены орденом Знак Почёта, первыми среди памятников истории и культуры. 20 января 1979 г. Анна Ивановна была вынуждена уволиться c должности директора музея из-за разногласий с «партийной верхушкой» Ленинграда (в частности с Ю.Ф. Соловьевым, 1-м секретарем Ленинградского горкома КПСС).Через год, в январе 1980 г. она умерла от инфаркта в возрасте 66 лет и была похоронена на Павловском кладбище. В 2005 г. А.И. Зеленовой было посмертно присвоено звание Почетного гражданина г. Павловска.

http://annazelenova.ru/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 07 Ноя 2021, 12:42 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | "МЕЛЬКАЮТ ВЕТРЕНЫЕ МОДЫ"

Является ли костюм произведением искусства? На этот вопрос, вызывающий, как правило, бурную полемику историков, искусствоведов, исследователей костюма и моды, вот 15 лет дает утвердительный ответ первый в России Музей костюма. Он разместился в7 залах Северного полуциркульного флигеля Павловского дворца, расположенного на берегу реки Славянки в пригороде Санкт-Петербурга.

"Это не музей моды, а именно костюма, потому что в нашей коллекции нет такого количества экспонатов, чтобы полноценно проследить развитие моды. Но есть много вещей уникальных, памятных. В основном это подлинные вещи представителей российского императорского дома. Они достаточно точно датированы и распределены в хронологическом порядке". говорит кандидат искусствоведения, хранитель фонда тканей и костюма музея-заповедника "Павловск" Н.М. Вершинина.

Всего в коллекции музея около 160 предметов. Вроде бы не так много, ведь учету подлежат костюмы не целиком, а отдельно каждый предмет: юбка, лиф, мундир, штаны и даже каждая перчатка и туфля в паре. Однако "мал золотник, да дорог". В утонченных интерьерах Павловского дворца собраны уникальные вещи. Когда-то они принадлежали государыне Екатерине II, первым владельцам этих мест - императору Павлу I и его супруге Марии Федоровне, их детям - будущим российским самодержцам Александру I и Николаю I, а также тем, чья судьба так или иначе была связана с этой пленяющей неповторимым очарованием царской загородной резиденцией.

Неизв.худ. Портрет принцессы Софии-Доротеи Вюртембергской в возрасте 12 лет - будущей императрицы Марии Федоровны

История великолепного дворцово-паркового ансамбля началась в 1777 г., когда Екатерина II подарила 362 десятины земли в 5 верстах к югу от Царского Села своему сыну Павлу и невестке Марии Федоровне. Поводом послужило рождение в их семье первенца - будущего царя Александра I. С того момента местность, получившая название "село Павловское", а позднее - "город Павловск", стала любимым местом летних "каникул" супружеской четы. Прославленные зодчие и художники - Чарльз Камерон, Винченцо Бренна, Джакомо Кваренги, Пьетро Гонзаго - каждый в свое время создавали гармоничный облик дворца и парка. Павловск был любимым детищем сначала великой княгини, затем императрицы Марии Федоровны. С самого начала и до последних дней своей жизни она принимала деятельное участие в обустройстве дворцово-паркового ансамбля. Даже во время европейского Гран-тура, который великокняжеская чета совершила под именем графа и графини Северных, Мария Федоровна писала: "Свой домашний уголок, колоннада, храм в Павловском доставляют мне удовольствия более, нежели все красоты Италии". Так что совсем неслучайно многое в Музее костюма связано именно с ней.

Мария Федоровна всегда внимательно следила за модными тенденциями. Она, пожалуй, сильно удивилась бы, когда б узнала, что в России мод первой трети XIX в. потомки прозвали "модой пушкинской поры", а не модой времени ее императорского величества, чей внешний вид служил примером для подданных. Кто-то может возразить, что в пушкинскую эпоху вдовствующая императрица была немолода. Однако даже когда седьмой десяток лет жизни Марии Федоровны подходил к концу, она могла произвести более яркое впечатление, чем еще не достигшая 30-летия супруга ее сына, императора Николая I, Александра федоровна.

Утреннее платье с фижмами великой княгини Марии Федоровны, по легенде, выполнено в мастерской французского "министра моды" Розы Бертен

Что же касается моды на платья с фижмами, то есть с каркасом из китового уса, который придавал пышную форму юбкам, то, в

соответствии с модой эпохи рококо Марии Федоровне довелось носить юбки на фижмах. По контрасту с плотно затянутым корсетом лифом они создавали эффект осиной талии. Подобные платья шили из шелковых тканей нежных оттенков, обильно украшали кружевом, лентами, бантами, искусственными цветами, ориентируясь на стиль французского двора времен Марии-Антуанетты и ее "министра моды" Розы Бертен. В Музее костюма представлено более скромное, но очень изысканное утреннее платье великой княгини 1784 г. с подлинными фижмами, которые крайне редко встречаются в собраниях музеев и в частных коллекциях. Такие туалеты Мария Федоровна носила в пору своей молодости, самого расцвета красоты. О том, что она была хороша собой, свидетельствовали многие современники. Одним из самых убедительных будет описание, данное ее знаменитой свекровью. Императрица Екатерина II так отзывалась о будущей невестке: "...она стройна, как нимфа, цвет лица - смесь лилии и розы, прелестнейшая кожа в свете; высокий рост с соразмерною полнотою, и легкость поступи". А вот что писала о ней подруга детства баронесса Оберкирх: "...хороша как Божий день; ...созданная для картины". Именно такой она предстает на многочисленных портретах 1770-х г. В Музее костюма некоторые из них соседствуют с ее нарядами тех лет.

Мария Федоровна застала правление 4-х монархов: своей свекрови - Екатерины Великой, своего супруга - Павла I и 2-х своих сыновей - Александра и Николая Павловичей. За эти годы сменялись, конечно, и моды, которым она неуклонно следовала. Как тут не вспомнить строки из великого романа Александра Сергеевича:

"...мелькают годы -

И с ними вслед одна другой

Мелькают ветреные моды

Разнообразной чередой".

Великий поэт довольно хорошо разбирался в нюансах не только модного, но и "старомодного" костюма, упоминая далее, что в XVIII в. "Ламуш и фижмы были в моде". "Ламуш", или "ля муш", то есть "мушка" - искусственная родинка из тафты, которую кокетливые дамы эпохи рококо приклеивали на лицо. Кто знает, быть может, и немецкая принцесса София-Мария-Доротея-Августа-Луиза Вюртембергская, прежде чем стать российской великой княгиней Марией Федоровной, на заре своей юности была неравнодушна к этому "авантажному изъяну" на лице. Свидетельств тому нет. Справедливости ради нужно сказать, что немецких принцесс отличали благонравие и скромность. А переход в статус великой княгини уже попросту не допускал применения столь фривольных орудий женского кокетства. Тем более что Мария Федоровна, по словам княгини Ливен, "любила свой сан и умела поддерживать свое достоинство".

Фрагмент бального платья императрицы Марии Федоровны из атласа и муара. 1824..

Всего сохранилось 15 костюмов, принадлежавших Марии Федоровне. 9 из них находятся в Павловске. Это довольно много, если вспомнить, что после ее знаменитых предшественниц осталось в лучшем случае по паре экземпляров. "Собранные вместе платья императрицы дают представление едва ли не обо всех типах костюма того времени - парадном, домашнем, вояжном, визитном, бальном, орденском, а также о смене модных стилей и направлений в период 1780–1820-х г.", - говорит хранитель. Эти наряды являют собой как бы генеральную линию всей музейной экспозиции. Помимо утреннего платья с фижмами к XVIII в. относится также уникальный наряд великой княгини - платье начальницы ордена Святой Екатерины. Это единственный сохранившийся образец женской орденской одежды в отечественных музеях.

Платье начальницы ордена Св. Екатерины императрицы Марии Федоровны — единственное в России

Обладательницей высшей в Российской империи награды для дам, учрежденной Петром I в 1714 г., Мария Федоровна стала, еще будучи Софией-Доротеей Вюртембергской - во время свадебного сговора в Берлине, когда было объявлено, что ее мужем станет наследник русского престола.Несмотря на свое специальное назначение, платье - яркий образец рафинированной моды эпохи рококо. Оно состоит из глубоко декольтированного лифа, юбки с широкими фижмами и невероятной окружности подола, более 4 м., а также почти двухметрового шлейфа. Характерные для моды того времени кружевные рукава "а-ля пагода" были реконструированы в ходе реставрации.Согласно орденскому статуту, платье пошито из серебряного глазета в сочетании с зеленым бархатом и золотой отделкой. До наших дней костюм дошел в неполном составе. Нет "епанчи зеленой бархатной с горностаями", "шляпы зеленой бархатной с полукружием алмазным", орденской ленты, банта с девизом "За любовь и Отечество", знака и звезды ордена. Для того чтобы дать посетителям представление о законченном виде наряда, сотрудники музея нашли изящный выход из ситуации. Недостающие предметы, за исключением мантии, кропотливо воссоздали студенты ГИТИСа, регулярно приезжающие в музей на занятия. Такая реконструкция на пользу дела.

Фрагмент придворного платья императрицы с объемной золотной вышивкой

Представление о характерных изменениях в дамской моде первых десятилетий XIX в. дает темно-малиновое визитное платье императрицы. После победного окончания войны с Наполеоном в 1814 г. началось всеобщее увлечение военной тематикой в разных видах декоративно-прикладного искусства. Исключением не стал и женский костюм. Как писал Александр Грибоедов в "Горе от ума": "И в женах, дочерях - к мундиру та же страсть!"

Визитное шелковое платье императрицы с элементами военного костюма. 1820

Платье Марии Федоровны, как и других модных дам, обзавелось подобием эполет на рукавах-"фонариках", с гусарского ментика на его лиф перешли бранденбуры - застежка из двойных петель и пуговиц, сделанных из шнура или позумента, длинные рукава расширились книзу, слегка прикрывая кисть, как на военном мундире. В этом наряде императрица "изволила присутствовать на смотре Польских войск в Варшаве в 1818 г.", будучи в гостях у своего сына цесаревича Константина Павловича, наместника царства Польского в те годы. По сути, именно Мария Федоровна положила начало коллекции Музея костюма в Павловске еще в далеком 1826 г. В это время по распоряжению вступившего на престол годом ранее императора Николая I проводилась ревизия и перераспределение мемориальных костюмов почивших августейших родственников. "Императрица отобрала часть из них для себя в качестве памятных, и некоторые предметы по ее указанию были отправлены на хранение в Гатчину и Павловск", - рассказывает хранитель музея. Однако еще задолго до этого Мария Федоровна уже многие годы бережно хранила одежду обожаемого супруга-императора, убитого в результате заговора придворных 12 марта 1801 г.

Особенно дорогую для нее одежду покойного супруга, которая была на нем в последний день жизни, и его постель из Опочивальни в Михайловском замке императрица всегда брала с собой при переезде из одной резиденции в другую. Из записок графини Эдлинг известно, что во время пребывания в Павловском дворце Мария Федоровна раскладывала эти вещи в соседней с ее кабинетом комнате, через которую, к ужасу графини, "постоянно проходили не только члены императорской семьи, но все придворные и обыватели дворца".

После еще одной трагической потери в жизни "матери династии", как часто именуют Марию Федоровну, родившую 4-х сыновей и 6 дочерей, личный "мемориальный музей" императрицы пополнили предметы, "имевшие значение драгоценных реликвий для его хозяйки". Это были личные вещи ее первенца - императора Александра I, скоропостижно скончавшегося 19 ноября 1825 г. в Таганроге.

Мундир офицерский лейб-гвардии Московского полка императора Александра I

"В Павловске хранились как святыня вещи, ему принадлежавшие", - писал русский историк М.Семевский, упоминая, что в библиотеке дворца находился "стеклянный ларец, поставленный на аналое чернаго дерева. В нем сохраняется подвенечный кафтан Великаго Князя Александра Павловича... белаго глазета с серебряным шитьем по борту, по обшлагам рукавов и лацканам карманов".

В XIX в. в результате разнообразных перемещений мемориальных предметов между дворцами, а в ХХ в. - между музеями, постепенно складывалось уникальное собрание, ставшее основой Музея костюма в Павловске. Свадебный шлафрок Александра I, детские мундиры Александра и Николая Павловичей, уникальное "русское" придворное детское платье с почти трехметровым шлейфом 8-летней великой княжны Екатерины Павловны, редкое платье княгини Лович - морганатической жены наследника престола Константина Павловича, в разное время пополнили коллекцию. Сегодня в музее можно увидеть также наряды антагонисток в модных предпочтениях - императриц Марии Федоровны (Дагмар) и Александры Федоровны - супруг Александра III и Николая II.

Дамская шляпа из соломки. Начало ХХ в. Французский веер "Катание на лодке". Середина XIX в.

А еще - расписные веера, изящные туфельки, роскошные шляпы, кружевные зонтики и многое другое. Собрание музея продолжает расти, однако его история - это история не только приобретений, но и печальных утрат.

Во время войны Павловский дворец серьезно пострадал от пожара, устроенного при отступлении немецкими захватчиками, а 70 тыс. деревьев великолепного парка были вырублены ими под корень. До этих страшных событий сотрудникам музея удалось эвакуировать или спрятать в Павловске самые ценные экспонаты.

"От дома того - ни щепки,

Та вырублена аллея,

Давно опочили в музее

Те шляпы и башмачки", - писала Ахматова осенью 1940 г.

В стихотворении она вспоминала свою юность, проведенную в этих местах, однако эти строки невольно всплывают в памяти, когда речь заходит о судьбе дворца-музея в Павловске. Спасти получилось не все... Был безвозвратно утрачен в годы войны костюм Екатерины II. Утрата утреннего платья императрицы тем печальней, что это был один из редчайших повседневных нарядов государыни, доживших до ХХ в. На память о нем остались лишь фотографии начала прошлого столетия. Большинство костюмов императрицы не пережило даже XIX в. Исключение составляют лишь наряды специального назначения. Это ее коронационное и венчальное платья, которые, согласно традиции, после церемоний были сразу же переданы в Оружейную палату, где и хранятся до сих пор. Настоящим чудом сотрудники Музея костюма в Павловске считают сохранение 48 предметов форменной одежды Екатерины II, из которых им удалось собрать 13 полных комплектов так называемых мундирных платьев государыни. Это самая большая коллекция подобной одежды российских музеев.

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 07 Ноя 2021, 13:29 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline |

Ж.-Б. Лампи. Портрет Екатерины II. Около 1793 г.

Мундирные платья императрицы оставили благодаря появившейся в XIX в. среди европейской и русской аристократии моде на коллекционирование оружия и обмундирования. Николай I, великие князья Константин и Михаил Павловичи после посещения ряда дворов европейских родственников стали создавать собственные Арсеналы, куда вошли и полковые платья Екатерины II. В настоящее время в экспозиции Музея костюма представлено одно из самых нарядных - платье по форме Морского флота. Оно сшито из белого и зеленого шелка и отделано шитьем золоченой канителью, мишурой, блестками и фигурными пластинками из золоченой фольги.

Мундирное платье императрицы Екатерины II по форме Морского флота

Остальные наряды императрицы, коих в соответствии с ее статусом было немало, в XIX в. постигла довольно печальная участь. Хотя изначально ничего не предвещало. После кончины Екатерины II в 1796 г. император Александр I, которому, по замечанию хранителя музея, "она кофточки вязала, стихи сочиняла, колыбельные пела", трепетно храня память о любимой бабушке, распорядился "хранить в порядке и опрятности" ее гардероб, занимавший 5 комнат Зимнего дворца. Спустя 30 лет, уже при втором внуке императрицы, Николае I, не имевшем сентиментальных воспоминаний о ней, "после проведенной дворцовыми служителями проверки... предметы гардероба Екатерины были признаны "ветхими" и "негодными к употреблению". Десятки пар шелковых туфель, парчовые корсеты, фижмы, расписные веера, зонты, булавки, другие предметы были уничтожены.

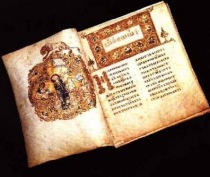

С Екатериной II и ее гардеробом так или иначе связано немало интересных историй утрат и - гораздо реже - находок. При проверке оставшегося после нее имущества был обнаружен уникальный предмет - Остромирово Евангелие - самая древняя русская рукописная книга. Памятнику древнерусской словесности на тот момент исполнилось 749 лет. Личный секретарь императрицы Я.А. Дружинин так вспоминал об этом событии: "При осмотре, произведенном мною, хранящегося в гардеробе покойной государыни Екатерины II платья, нашел я в прошлом 1805 г. сие Евангелие. Оно нигде в описи и в приходе не записано и потому неизвестно, давно ли и от кого туда зашло. Вероятно, поднесено было Ея Величеству и отдано для хранения в комнаты ее, а потом сдано в гардероб". С 1806 г. и поныне Остромирово Евангелие хранится в специальном сейфе Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

Придворное платье императрицы Марии Федоровны, в котором она была на последнем ужине перед убийством ее супруга императора Павла I

Если бы платья могли говорить, сколько интересных исторических фактов они могли бы подтвердить, сколько мифов развеять. Но, увы... Они лишь молчаливые свидетели, надежно хранящие секреты. Лишь иногда, волею судеб, завеса тайны слегка приоткрывается. Как случилось с эффектным, асимметричного покроя придворным нарядом из гардероба Марии Федоровны. Платье из атласа цвета морской волны и бархата песочного цвета с завышенной линией талии и небольшим шлейфом сшито по французской моде последних лет XVIII в. - периода Директории, завершившего Французскую революцию. Как гласит опись, составленная в 1832 г. (спустя 4 года после кончины императрицы), это то самое "Платье зеленое атласное, которое Ея Величество имела накануне кончины покойного Императора Павла Петровича 11 марта 1801 г.". Именно в этом наряде "нежнейший и вернейший друг" Мария Федоровна во время воскресного ужина в Михайловском замке последний раз в жизни видела своего "дорогого и обожаемого князя".

И.Н. Крамской. Портрет императора Александра III и императрицы Марии Федоровны. 1885.

Так называли они друг друга в письмах того времени, когда, по выражению иностранных дипломатов, "в императорской семье царствовало согласие, которое никогда прежде не случалось замечать в столь высокой степени". В наши дни этот наряд занимает центральное место в экспозиции музея. Секреты кроя отдельных костюмов помогают раскрыть зеркала, размещенные в выставочном пространстве. Встречающийся не столь часто экспозиционный прием дает возможность рассмотреть наряды со спины, где порой находятся самые интересные конструктивные особенности или декор. Как, к примеру, узкие и длинные откидные рукава на придворном "русском" платье Марии Федоровны, о наличии которых посетителю музея было бы сложно догадаться. Или милая деталь моды 20-х годов XIX в. - изящный бант, закрывающий на спинке платья застежку широкого пояса.

Ваза парная Императорского фарфорового завода. 1760-е годы

В оформлении музея тоже есть своя загадка. Внимательный посетитель непременно обратит внимание на обилие васильков, встречающихся в экспозиции в том или ином виде. Это оммаж, с одной стороны, увлечению императрицы Марии Федоровны цветоводством, с другой - ее любви к этим скромным цветам, которые первая хозяйка Павловска ценила не менее, чем роскошные розы. Как-то раз серьезно заболевшему И.А. Крылову она прислала букет васильков вместе с приглашением поправить здоровье в Павловской резиденции. Известный баснописец в благодарность за внимание царственной особы написал басню "Василек", а букетик засушил и сохранил на память. Васильки можно увидеть даже на тарелках веджвудского сервиза, которым ежедневно пользовалась императрица и который ныне красуется в витрине Музея костюма.

Предметы сервиза "с позолоченным бортом и с вензелем "М". Мануфактура Дж. Веджвуда. Англия. 1817.

Кстати, название "Музей костюма" совсем не означает, что здесь демонстрируется только одежда. Рядом с нарядными платьями и строгими мундирами размещены портреты или скульптурные изображения тех, кто их носил. В витринах выставлены предметы из стекла, фарфора или бронзы, на которых орнамент может перекликаться с рисунком или вышивкой на ткани нарядов. Это сделано для того чтобы был виден общий стилистический язык для разных видов декоративно-прикладного искусства.. Созданный гением портного костюм может быть таким же произведением искусства, как скульптура или картина. Только вместо мрамора и красок используются сложные сочетания многоцветных тканей, изысканных кружев, утонченных или, напротив, вызывающе роскошных вышивок, нередко наполненных особым символическим смыслом. Костюмы, хранящиеся в Музее костюма ГМЗ "Павловск", привлекают внимание посетителей не только благодаря сложнейшему крою и богатому декору, но также их мемориальной и худ. ценности.

Татьяна Нагорских

фото - Александра Бурова

05.09. 2021. журнал "Русский мир"

https://rusmir.media/2021/09/05/kostyum

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 10 Июл 2023, 17:40 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ПАВЛОВСК: ОТ РАДОСТИ ДО УТЕШЕНИЯ

худ. Карл-Фердинанд фон Кюгельхен. 1799-1801.

Что такое Павловск? Императорская резиденция, великолепный дворцовый ансамбль и парк. Поздний классицизм и английское палладианство. Идеи Просвещения и энциклопедизм. Естественность и строгость. Это все понятно. Но какова душа Павловска? Об этом так запросто и не скажешь. Как не расскажешь в двух словах о хозяевах этих мест - одном из самых неоднозначных русских императоров, Павле I, и его супруге Марии Федоровне.

Тут все переплелось. И многое здесь - не то, чем кажется.Когда-то на месте Павловска находилось скромное новгородское поселение Городок на Славянке, но за давностью лет от него не осталось и следа. Уже в середине XVIII в. здесь были просто охотничьи угодья - лесной забаве тут предавалась Екатерина II, когда отдыхала в Царском Селе. В 1777 г. эти земли императрица передала сыну Павлу. Это был подарок на рождение в семье цесаревича Александра. И сразу здесь развернулось строительство.Первыми появились два небольших усадебных дома - Паульлюст и Мариенталь. Оба на почтительном расстоянии друг от друга, хотя это были дома мужа и жены. Но эта дистанция - не знак аристократической холодности, расстояние подчеркивало простор и доверие в чувствах супругов.

Конец 1770-х - начало 1780-х годов - самое счастливое время Павла Петровича и Марии Федоровны. Они были молоды, полны надежд, с интересом всматривались друг в друга и мир вообще. Что до мира, то именно в начале 1780-х супруги отправились в длительное путешествие за границу. И впечатления от этой поездки, как и чувства, которые их переполняли, сильно повлияли на облик и интерьеры строящегося в это время в Павловске большого дворца.

Во время путешествия по Европе супруги видели немало прекрасных архитектурных образцов, подмечали интересные тенденции в организации ландшафта и оформлении интерьеров - многое хотелось перенести на русскую землю. К тому же, хоть супруги и разъезжали по разным странам под именами графа и графини Северных, все, кто хотел знать, знали, кто скрывается под этой вымышленной фамилией. Поэтому чету везде встречали самые высокопоставленные особы, которые одаривали путешественников щедрыми дарами. Все эти презенты хотелось вписать в убранство строящегося Павловского дворца.

Подаренные Людовиком XVI гобелены и фарфоровые вазы, переданная папой римским Пием VI мозаика, а также приобретенные в огромном количестве скульптуры и картины итальянских, австрийских, голландских мастеров должны были занять достойное место в новом доме наследника русского престола. Все было очень разным, многое самодовлеющим, и эти приобретения было чрезвычайно трудно гармонично связать в одну концепцию, еще труднее было помирить идеи Павла Петровича и Марии Федоровны с представлениями о прекрасном архитекторов Чарльза Камерона и Джакомо Кваренги. Между заказчиками и исполнителями шла довольно бурная переписка, рождение шедевра сопровождалось муками. Однако все было не зря. Дворец получился изящным и в то же время строгим, а главное - благодаря сочетанию разных стилей - необычным. Сама композиция позволяет открывать дворец по-новому с разных ракурсов.

Если смотреть с берега Славянки или Моста Кентавров, видишь античную виллу. Если знакомишься с дворцом со стороны парадного входа, открывается палаццо с изящными галереями. С других позиций вместо блистательного дворца выглядывает что-то совсем строгое, скромное, обманчиво неброское - это пристроенные служебные корпуса. Однако вся эта разность и привлекает особое внимание к дворцу, придает ансамблю сложность, рождает вопросы - дворец хочется узнать ближе, разгадать его тайну. Внутри вопросов возникает еще больше.

Гости попадают во дворец через Египетский вестибюль. Почему египетский? Египтомания Россию тогда еще не захлестнула. Сфинксы, египетские мосты и ворота в Петербурге появятся позже. Некоторые исследователи усматривают в этом влияние масонства: египетская тема давала простор для игры с символами, которые складывались в своеобразные шифры, прочесть их могли лишь посвященные. Загадка - это то, что сбивает с толку, сразу перенастраивает человека. Вот только что он гулял по чудесному парку, ощущал легкость и безмятежность, а теперь у него куча вопросов: почему на лестнице 7 ступеней, зачем такая строгая симметричность и система отражений, аллегорией чего является каждая статуя, откуда такие странные символы на барельефах, в которые вписаны кажущиеся такими понятными медальоны со знаками зодиака? Ответов нет. Но они и не нужны. Нужен настрой. Нужно войти в это состояние продуктивной напряженности, чтобы суметь воспринять все остальное.Ведь дальше интереснее.

Дальше купольный Итальянский зал. У таких помещений во дворцах всегда особое значение. Сакральное, можно сказать. Круг - символ вечности, многоярусность - знак наслоения смыслов. К тому же такая планировка придает особую торжественность, а верхний свет по-особому расставляет акценты. Такие залы предназначались для особых событий, и потому на их убранство тратились колоссальные силы и средства. Камерон в обустройстве этого пространства наследовал римскому Пантеону, он спроектировал зал с арками, нишами и окружными галереями для скульптуры. Завершил отделку Винченцо Бренна, он заполнил ниши подлинными произведениями античности, привезенными Павлом Петровичем из Италии. Сегодня из первоначального убранства зала сохранились на своих местах древнеримские рельефы "Три грации" и "Обряд римской свадьбы", а также статуи "Эрот, натягивающий тетиву лука", "Пляшущий сатир", "Венера с голубем", "Сатир, играющий на флейте". Вверху между нишами находятся профильные портреты императоров Октавиана Августа и Домициана, императриц Фаустины старшей и Фаустины младшей - все это датируется I–II вв. н.э .И это только начало. С каждым новым залом впечатление от интерьеров дворца, от осознания того, какая здесь проделана титаническая работа, причем в большей степени интеллектуальная, только усиливается.

Каждое новое пространство - Кавалерский зал, Залы войны и мира - это аллегория. Все тут наполнено метафорами, аллюзиями, все - словно огромная зашифрованная книга. Где же ключ к этому шифру? Конечно, в библиотеке!

Филологу невозможно оставаться здесь беспристрастным и справедливым. Конечно, весь дворец великолепен, но самое интересное, самое удивительное в нем - это его библиотеки. Да и вообще - книги. Ведь они тут повсюду. Нет, дело не в масштабах, не в цифрах и необычных фактах. Если сравнивать объемы дворцовой библиотеки и книгохранилища какого-нибудь среднего университета, то ничего сверхъестественного тут нет. Самое интересное - это, конечно, связь личности императора и его читательских пристрастий. Вcе же время обошлось с Павлом I несправедливо. Фигура этого недолго правившего монарха окружена множеством мифов, но сегодняшние стереотипные представления о нем далеки от истины. Какие ассоциации рождаются у нынешнего обывателя при упоминании читательских интересов Павла I? Рыцарские романы, книги по военному делу и... все? Библиофилия - это страсть его матери. А Павел Петрович, пожалуй, в пику матери, литературу мог бы и вовсе не жаловать. Известны ведь его поздние указы о запрете ввоза книг из-за границы и усиление цензуры. Но все не так просто. Сколь ни различны были мать и сын, но любовь к чтению и собирательству книг - это их общее свойство. Как и разделение личной тяги к знанию и полит. соображений, ведь и Екатерина не была последовательной просветительницей, ограничивала печать и ссылала неугодных философов в Сибирь.

Павел упоенно читал с ранних лет, его увлекали истории о храбрых рыцарях. Хотя любимой его книгой стал "Дон Кихот" Сервантеса. Об этом красноречиво говорят сами стены дворца, декорированные гобеленами с изображением хитроумного идальго. Однако уже в детстве цесаревич читал серьезную философскую литературу: французских просветителей Монтескье, Руссо, Д’Аламбера, Гельвеция, труды римских классиков, исторические сочинения западноевропейских авторов. Уже в 10-летнем возрасте наследник престола выделял Вольтера - вот почему во дворце он глядит на нас своими острыми, сверлящими глазками практически из каждого угла. В противовес безбожнику Вольтеру Павел читал и много религиозной литературы. Митрополит Платон, занимавшийся духовным воспитанием Павла, позже вспоминал, что его подопечный "по счастью, всегда был к набожности расположен, и рассуждение ли или разговор относительно Бога и веры были ему всегда приятны".

В этой разности можно усмотреть хаотичность, случайность чтения. Но, скорее, то была попытка охватить мир во всем его разнообразии. А о том, каким серьезным читателем был Павел I, говорят его записи. Он не глотал книги, не пролистывал на скорую руку, он делал выписки и извлечения. В библиотеке Павловского дворца сохранились тетради с выписками Павла I из сочинений Цицерона, "О духе законов" Монтескье, исторических трудов Дэвида Юма, "Опытов" Монтеня, "Записок" полководца Монтекукколи, "Записок" герцога де Сюлли и "Мемуаров" кардинала де Реца. Кроме того, Павел любил заниматься систематизацией и каталогизацией своих собраний. В общем, в чтении цесаревич был педант, а не легкомысленный потребитель. До чего же хочется посмотреть эти тетрадки!

Какое нестерпимое желание обуревает при виде всех этих огромных шкафов в Библиотеке Росси и маленьких шкафчиков с мраморными столешницами в кабинетах и гостиных дворца. Как хочется сесть в резное кресло или за огромный академический стол хотя бы с десятком книг, случайно выбранных из многотысячных собраний, увидеть все эти пометки на полях, открывающие шифр к тайникам души. Создавали это волшебство множество талантливейших людей своего времени. Парадную библиотеку дворца обустраивали, как и многое здесь, сначала Камерон, потом Бренна. Огромный библиотечный зал, симметричный Картинной галерее, создавал Росси под чутким руководством уже вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Можно ли было эту магию разрушить? Увы! Библиотека была варварски разграблена нацистами во время войны. Книги были вывезены в Германию, а все эти невероятные шкафы и огромные столы сгорели во время пожара. Но справедливость на свете все-таки существует. Коллекция книг Павла I после войны была обнаружена в Австрии и возвращена на родину. В воссозданных интерьерах библиотеки книги заняли те места, которые занимали в начале XIX в. - в соответствии с каталогами Марии Федоровны. Сейчас коллекция собственно императорской библиотеки насчитывает почти 12 тыс. книг.

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 10 Июл 2023, 19:10 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | После знакомства с библиотекой дворца и осознания уровня начитанности Павла I удивляться трудно. Но затем изумлять начинает Мария Федоровна. Императрица ведь тоже отчасти является заложницей определенного образа.

"Проста в общении, любит быть дома и упражняться чтением или музыкой", - писал о ней после знакомства сам Павел. Известна и любопытная подробность: цесаревич вручил своей избраннице инструкцию из 14 пунктов, как должна вести себя жена наследника престола, но документ этот невесте ни разу в жизни не пригодился, до того она была сама по себе чудо. Вся дальнейшая жизнь принцессы Вюртембергской в России только укрепляла сложившийся в самом начале образ. Благородная дама, достойная рыцаря, преданная жена и заботливая мать, рачительная хозяйка, благодетельница, защитница слабых, покровительница искусств. И все это действительно Мария Федоровна. Она такой и была. Когда дело касалось искусства, жена Павла I не ограничивалась ролью собирательницы книг, картин и скульптур и привечанием писателей, поэтов и художников, она и сама немного творила. Конечно, в этом еще нет ничего особенного. Легко представить Марию Федоровну за мемуарами или с кистью над акварелями, но вот чтобы вообразить ее за токарным станком, нужно обладать очень развитым воображением. А между тем Мария Федоровна увлекалась изготовлением мебели, мастерила канцелярские приспособления, создавала весьма сложные украшения. В Павловском дворце сохранились вещи, сделанные ее руками.

В 1800 г. императрица подарила супругу великолепный стол, ножки для которого она выточила из слоновой кости. Позже этот стол украсил чернильный прибор из янтаря, тоже изготовленный Марией Федоровной. В Парадной библиотеке императора Павла I сегодня также красуется модель храма Весты - это уже совместная работа Марии Федоровны и мастера Н.Фая. Храм украшают медальоны с вензелями императрицы и ее детей. В залах дворца можно увидеть и другие вещицы работы царственной особы - письменные приборы, шкатулки, камеи. На этом фоне увлечение Марии Федоровны садоводством, конечно, не кажется чем-то особенным. Масштаб же и глубина изучения вопроса тоже не удивляют. В пристрастии к книгам по ботанике и ландшафтному дизайну Мария Федоровна вполне похожа на свою знаменитую свекровь. Однако и тут все дело в мелочах. Супруга Павла I пошла дальше Екатерины II, она не только следовала господствующей садовой моде, но и увлеченно экспериментировала.

Создавая Собственный сад, она пробовала разные сочетания, выводила новые сорта растений. К тому же не ограничивалась цветниками, а разбила самый настоящий огород, причем сама работала на грядках. После смерти мужа такая деятельность отвлекала императрицу от грустных дум и возвращала в счастливую молодость, когда супруг был ею по-настоящему любим, когда с ним связывались все надежды на будущее и сам этот парк создавался как царство радости и любви.

Во второй половине жизни Павловск стал для Марии Федоровны местом, дающим ей утешение и силы. Царица выращивала в своих угодьях не один только декоративный виноград. На участке близ Дворца росли кабачки, тыква, капуста, артишоки, спаржа. Также здесь культивировались разные лекарственные растения. Мария Федоровна заботилась, чтобы вся эта пестрая разность создавала гармоничную многоуровневую композицию, приятную не только глазу и вкусу, но чтобы и сами ароматы органично сочетались между собой, даря отдыхающему в саду чувство радости и покоя. Сегодня музейные работники стараются поддерживать в Собственном саду эту созданную некогда атмосферу.

Вообще, природа, окружающая Дворец, это отдельное произведение искусства. Даже не верится, что все здесь - дело рук человеческих. Мода на английские парки, то есть на такое благоустройство приусадебной территории, при котором максимально подчеркивалась красота природы в ее как бы естественном виде, пришла в Россию при Екатерине, в 1770-е годы, но расцвета это искусство достигло на самом рубеже веков. Такие шедевры, как Баболовский парк в Пушкине или Английский парк в Петергофе (ныне большей частью утраченный), могут показаться первой пробой пера по сравнению с Павловским парком. Тут, что называется, развернулись. Территория вокруг Павловского дворца в два раза превосходит площадь любимого парка Екатерины II в Царском Селе. Важны опять же не количественные показатели, а возможности, которые давало столь обширное пространство. Человек, художник, творец тогда может в высшей степени проявить свое созидательное начало, когда он не спорит с главной силой мироздания, не дерзает затмить природу своим вмешательством.

Мосты, лестницы, павильоны, ротонды прекрасно вписываются в ландшафт, если они могут позволить себе роскошь занять свое собственное, единственно возможное место. Не обязательно даже пытаться придать строениям мнимо естественные формы - сооружать мосты из хаотичных каменных глыб и обвивать беседки плющом. В пейзажных садах так же возможна скульптура, затейливые орнаменты, сложные лестничные марши, как и в строгих регулярных парках. Главное - как это все вплетено в природу.

Вот хотя бы тот же Мост Кентавров. Чудо ведь что такое! Кентавры как живые. Они полноправные обитатели этих сказочных мест. Они - часть окружающей среды. Весной, когда все зеленеет и цветет, они - воплощенная радость, издали они похожи на вздымающиеся гребни волны. Осенью они сливаются с посеревшими голыми деревьями и на их лицах проступает страдание. Они - торжество человеческой фантазии и через это - гимн цивилизации. И они - поклонение земле, стихии, ее непостижимости. Здесь, в Павловском парке, напротив дворца, они, как нигде, по-настоящему дома. Но как так вышло?

Первый ответ - рациональный. Он уходит все в то же заграничное путешествие Павла Петровича и Марии Федоровны. Они были в Риме, гуляли, посетили Капитолийский музей, где и увидели скульптуры кентавров Аристея и Папия. Увидели и захотели себе таких же. Разве могут быть препятствия для монаршей четы? Но что, если есть и другой ответ? А вдруг кентавры - это сами Павел и Мария? Метафорично, разумеется. Такие же двойственные. Говорят, кентавров отличает добрый характер и буйный нрав. Это так похоже на несчастного Павла. Его доброту отмечали многие приближенные, в первую очередь его учителя. Но как часто он насаждал свое добро силой, указами, распоряжениями, не терпя возражений! Мария Федоровна, быть может, в меньшей степени противоречива - мягкая, почтительная, но токарный станок... Да и не только станок. С годами и она становилась все тверже и со временем даже обрела прозвище "чугунная императрица".

А Храм дружбы в низине Славянки? Сооружение его Павлом с посвящением венценосной матери - это ли не насмешка? Не осквернение ли это самой природы? Всем известно, какой была дружба между сыном и матерью. Но храм так строг и красив, настолько он органичен в излучине реки, огибающей берег почти правильным кругом, что сама мысль о том, что этого храма могло здесь не быть, кажется невероятной. Павел построил этот павильон для Екатерины II в благодарность за подаренные ему земли. И ведь благодарность была искренней - Павловск он полюбил всей душой. Так что какими бы сложными ни были его отношения с матерью, но ведь случались у них, как у всех, и прояснения. Храм дружбы - символ одного из них. И здесь все так. Как будто строго и официально, но в то же время естественно - на своем месте.

Розовый павильон, Колоннада Аполлона, Амфитеатр, мосты, пруды, ротонды, острова - все создает единый ансамбль. Всего много, но глаз не устает, впечатления не сменяют друг друга хаотично, как в сумасшедшем калейдоскопе. В природном обрамлении, на просторе, среди подъемов, спусков, лужаек, лесных чащ и под огромным небом все выглядит удивительно гармонично. И каждый архитектурный шедевр раскрывается во всей своей внутренней сложности. Странно понимать, что это чудо могло быть уничтожено безвозвратно во время войны. Павловск был оккупирован, и нацисты не жалели ничего, что не могли забрать, увезти, присвоить. Дворец был почти полностью разрушен пожаром, оставались лишь стены. Парк изуродовали с каким-то особым остервенением. Неимоверные усилия были затрачены реставраторами при восстановлении всего ансамбля и наполнении этого шедевра его прежним содержанием. Работы шли до конца 1970-х годов! Теперь здесь все почти точно так же, как 200 лет назад, и ничего, кроме спец. стендов, не напоминает о страшном разорении. Разве что музейные работники слишком строги и настороженны. Но это и хорошо. А то мало ли.

Марина Ярдаева

05.07. 2023. журнал "Русский мир"

https://rusmir.media/2023/07/05/pavlovsk

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 14 Июл 2023, 20:57 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline |

В Колонном зале Павловского дворца открылась 3-я выставка современного декоративно-прикладного искусства. Классически строгий выставочный зал сияет блеском искусно ограненных кристаллов и драгоценных камней; магический рисунок керамики манит новыми тайными знаниями; мельчайшая вышивка крестом достигает масштаба живописных шедевров, а объемные цветы из фарфора, кажется, трепещут от малейшего дуновения воздуха. Эмали и гильоше, батик и роспись тканей, лаковая миниатюра, изысканные мозаики, резьба по дереву – все направления декоративно-прикладного искусства представлены здесь в непревзойденных образцах.

Эта выставка неслучайно проводится в стенах Павловского дворца. Со времен первых владельцев в Павловске всегда ценили лучших отечественных мастеров декоративно-прикладного искусства: в коллекции есть первоклассные изделия тульских златокузнецов, фарфор и худ. стекло Императорского завода и частных производств, прекрасные предметы мебели, выполненные по эскизам российских архитекторов. Ценно, что и сегодня в России есть мастера, создающие произведения на высоком худ. уровне.

Павловск стал первым музеем, который поддержал современных художников, и поэтому самые лучшие вещи, выполненные участниками проекта, демонстрируются прежде всего здесь. На выставке представлено около 400 произведений, - это работы мастеров из различных регионов России. На этот раз основной акцент сделан на фарфор, керамику и текстиль, хотя ювелирка, лаковая миниатюра, работа с камнем – традиционно на самом высоком уровне.

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3157/

В ПАВЛОВСКЕ ЗАВЕРШИЛИ РЕСТАВРАЦИЮ МЕБЕЛЬНОГО ГАРНИТУРА ИЗ УГЛОВОЙ ГОСТИНОЙ

Это гарнитур создан по эскизам Карла Росси в 1817 г. из Угловой гостиной из 11 предметов, фанерованных волнистой березой с резными золочеными накладками. Обивка мебели декорирована вышивкой на античные мотивы. Именно она сильнее всего пострадала от времени, и прежде всего от ультрафиолета и пыли. И это несмотря на то, что во дворце принимаются необходимые меры защиты, тем не менее, за долгую историю многоцветная вышивка практически полностью утратила свою красочность, и реставрационный совет Павловска решил передать подлинные обивки в фонды, а для экспозиции сделать точные копии. Вышивки для кресел были выполнены ранее, а финальным аккордом реставрационных работ стало воссоздание панно для дивана. на лицевой стороне вышитого оригинала краски выцвели, и реставраторы взяли за основу оттенки, различимые на обратной стороне.

На выполнение вышитой панели размером 120×70 см, а также бордюра 170Х15 см ушло более года и 40 катушек ниток (длиной 500 и 300 м) 24 оттенков. Благодаря кропотливой работе профессионалов вышивка снова радует посетителей залов Павловского дворца своей изысканной палитрой. По эскизам Карла Росси для интерьеров Павловского дворца создано три мебельных гарнитура - для Угловой гостиной, для кабинета Павла Петровича и для Библиотеки Росси.

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3174/

В разгар летнего сезона 15-16 июля музей-заповедник «Павловск» приглашает на праздник. Именно ему – знаменитому русскому баснописцу И.А. Крылову, современнику императрицы Марии Федоровны, по приглашениям которой он не раз гостил в Павловске, посвящается традиционный праздник цветов. Ведь басни Крылова, подобно стихам Пушкина, – «наше все», тем более, что множество крылатостей ушло в народ, став пословицами и поговорками.

В Павловском парке всё в эти дни – цветочные композиции и театрализованные представления, экскурсии и мастер-классы, музыка и даже модный показ, – всё посвящено творческому наследию Крылова. Здесь 200 лет назад он написал свое стихотворение «Василек», сравнив Марию Федоровну с солнцем, чьи лучи тепла и заботы распространяются на всех вокруг. И, конечно, одна из 8-ми цветочных композиций, созданных к празднику флористами Павловска, посвящена «Васильку» (в Лабиринте).

В 6-ти других вдумчивый посетитель найдет перекличку с баснями «Стрекоза и муравей» (у Вольерного пруда), «Зеркало и обезьяна» (у Галереи Гонзаго), «Листы и корни» (на Вырезной аллее), «Лев и барс» (в Собственном садике), «Соловьи» (у Итальянской лестницы), «Квартет» (на Втором Большом круге). Наконец, у памятника Марии Федоровне разместится композиция «Букет баснописцу» - словно императрица лично приветствует и благодарит своего знаменитого гостя. Иван Андреевич непосредственно связан с Павловском. Посвящая праздник Крылову, вместе с посетителями музей-заповедник заново перелистает страницы истории, вспомнит чудесные стихи, погружаясь в атмосферу «золотого века» Павловска.

Праздник начнется в 13.00 на Парадном плацу у Павловского дворца: И.А. Крылов лично поприветствует публику, прибыв сюда в сопровождении героев басен – Стрекозы, Осла, Ягненка, Льва, Обезьяны и Козла. Этих персонажей потом не раз можно встретить на дорожках парка и на площадках праздника, где расположены цветочные композиции. Так, на Больших кругах можно увидеть театрализованное представление «Квартет», послушать выступление духового оркестра и концерт «Музыкальное попурри», а также взять урок танцев у попрыгуньи Стрекозы. У Итальянской лестницы зазвучит флейта, в Собственном садике – арфа, в розарии Розового павильона - вибрафон. В Зеленой библиотеке, которая расположится на Вырезной аллее, вы познакомитесь с увлекательными историями из жизни Ивана Андреевича, который отличался искрометным юмором и страстью к еде. Павильон Вольер станет отправной точкой для экскурсий «Парк времен И.А. Крылова». Детские программы «В гостях у дедушки Крылова» развлекут юных посетителей на площадке у павильона Молочня.

В субботу 15 июля в галерее Гонзаго в 15.00, в Розовом павильоне в 17.00 пройдут показы Модного дома петербургского дизайнера Елены Ткаченко «Божественная роза», ведь к празднику павловские розы достигают пика своего цветения.

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3179/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 27 Авг 2023, 13:55 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ ОТКРЫЛОСЬ САДОВОДСТВО БОДЕ

Самое потаённое место Павловского парка сейчас - это Садоводство Боде. Здесь за зеленой оградой из кустов и деревьев творят чудеса садовники, агрономы и бравые косари! Все эти труженики спешат скорее закончить свою работу, чтобы посетители парка смогли оценить красоту дворцового садоводства. Во всех всемирно известных парках Европы и России, начиная с конца XVIII в., садоводства являлись неотъемлемым элементом формирования дворцово-парковых ансамблей. Увлечение ботаникой и агрономией было свойственно образованному обществу и императорским особам. Императрица Мария Федоровна, следуя моде и собственным вкусам, серьезно и глубоко изучала науку растениеводства. На грядках императорского огорода соседствовали лекарственные, съедобные и декоративные травы, овощи и цветы. Такое решение было наиболее эффектно с эстетической точки зрения, с учетом ведущего принципа русского изящного садоводства - сочетания красоты и пользы.

Сегодня в возрожденном Садоводстве Боде по-прежнему царят польза и красота: здесь можно полюбоваться удивительным сочетанием растений (более 200 видов), в том числе, старинных сортов, которые нечасто встречаются даже в питомниках. Взор посетителя порадуют яркие вспышки причудливой наперстянки, голубоглазой немофилы, огненно-красного мака, нежные цветы лесной лужайки и многие другие красочные растения.

Увидеть многоцветье декоративного огорода, изумиться диковинам (да-да, у нас растут артишоки!) и порадоваться новинкам, можно на празднике «Осенняя пастораль», который состоится 27 августа на территории Садоводства Боде. Старший мастер садово-паркового отдела Н.Шубакова рассказывает о растениях, которые в этом году впервые посажены в Садоводстве. Они и красивы, и полезны. Таков, к примеру, дрок красильный, все части которого можно использовать для окрашивания тканей. Олеандр вот-вот распустит свои цветы, доказывая, что его можно выращивать не только в теплолюбивых регионах и в домашних условиях, но и в прохладном климате северо-запада России. Олеандр способен помогать в исцелении сердечно-сосудистых недугов. Название «традесканция» происходит от фамилии известных английских садовников, естествоиспытателей и коллекционеров - отца и сына Джона Традесканта. В Павловске появилась названная в их честь традесканция виргинская, известная еще с 1629 г. Это растение Традесканты открыли в Виргинии, перевезли его в Европу, а потом оно появилось и в России. Растение обладает кровоостанавливающими, противовоспалительными и ранозаживляющими свойствами. А еще в парке появился лавандин, или лаванда гибридная. Когда он разрастется и войдет в полную силу, то станет еще более ароматен, чем ближайшая родственница. За эти свойства его любят использовать в парфюмерии. А еще… Приходите на праздник в Садоводство Боде, и вы услышите много интересных историй про наши чудесные растения!

Садоводство Боде открыто ежедневно до 15 октября.

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3224/

СЕКРЕТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕБЕЛИ ДАВИДА РЕНТГЕНА

В августе исполнилось 280 лет со дня рождения знаменитого западноевропейского мебельщика Д.Рентгена. Работы его мастерской - часы и бюро, игральные и туалетные столики - с готовностью приобретали августейшие особы во всех странах. В России его слава началась с эпохи Екатерины II, для резиденций которой мебель Рентгена закупали целыми караванами. Предметы выполняли из ценных пород дерева и украшали вазонами, жемчужниками, бронзовыми накладками и другим декором.

В залах Павловского дворца можно увидеть 15 предметов мебели, выполненных мастерской Рентгена. в своих произведениях мастер часто использовал секретные механизмы. Так, с виду обычный столик из Малинового кабинета, мог служить пристенной консолью, а благодаря трем раскладывающимся столешницам его можно было использовать для игры в карты, в стоклеточные шашки, а также как письменный стол. В боковых встроенных ящиках можно было хранить карты, письма, а в секретном центральном ящике скрыта поверхность для игры в трик-трак (или нарды). Мебель Давида Рентгена хранится в крупнейших музеях мира.

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3226/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Суббота, 21 Окт 2023, 16:45 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | В ПАВЛОВСКОМ ПАРКЕ ПОЯВИЛИСЬ ЭКЗОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ

Общество нидерландистов подарило Павловску экзотические для нашего региона растения - клен Гиннала и павловнию.

Нидерландисты - это специалисты, увлеченные языком, историей и культурой Нидерландов. Павловск исторически связан с этой страной: младшая дочь Павла I и Марии Федоровны - вел. княжна Анна Павловна - вышла замуж за принца Оранского и впоследствии стала королевой Нидерландов. (В честь их бракосочетания на острове Ливен в Павловском парке была построена беседка - так называемый Храм Любви. Он утрачен еще до революции, но в Павловске планируют восстановить Храм Любви в ходе реставрации исторического ландшафта острова Ливен).

Один из подарков Общества нидерландистов - клен Гиннала, или клен приречный. Его природная зона произрастания - Дальний Восток, Корея, Япония и Китай. В Петербурге он впервые появляется в 1860 г., когда ученый ботаник Карл Максимович привозит клен Гиннала из дальневосточной экспедиции. Растение подарили Императорскому Ботаническому саду, где клен показал себя в полной красе и был рекомендован для оформления императорских резиденций. Среди кленов он считается долгожителем, поскольку может достичь 100-летнего возраста. Его любят за красивые разрезные листья и багряный цвет листвы в осеннюю пору. Когда-то такие деревья были и в Павловске. И вот клен Гиннала снова здесь.

В мае 2023 г. члены Общества нидерландистов преподнесли Павловску несколько саженцев павловнии. Растение исторически происходит из Китая, потом перекочевало в Японию, где его роскошная красота поразила европейцев. Немецкий врач, ботаник и этнограф Филипп Зибольт, будучи на службе у нидерландской короны, в 1820-е годы состоял лекарем при голландской колонии в Японии. При возвращении в Европу он захватил с собой семена этого растения и вместе с коллегой Йозефом Цуккарини описал свойства этого экзота. Растение назвали павловнией - в честь той же самой Анны Павловны. С именем Анна к тому времени уже был связан один из ботанических родов растений. Немецкие ботаники решили, что русское отчество - это второе имя - так и появилось название павловния. Растение славится быстрым ростом, крупными листьями и роскошным цветением, очень теплолюбивы. Первое лето в Павловске они провели в Садоводстве Боде, а сейчас их отправили на зимовку в теплицы - до новых теплых дней.

СТАРИННАЯ ЛИПА: ИСТОРИЯ ОДНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ

Историческая липа - ровесница первых владельцев Павловска - получила новую жизнь в молодом деревце, выращенном из саженца. Посаженная еще при закладке Павловского парка в 1780-е годы, старинная липа, пережившая августейших хозяев Павловска и уцелевшая в оккупации, пострадала от недавнего урагана. На это же место сотрудники музея-заповедника высадили дерево той же породы - липу мелколистную. Это обычное правило, которым руководствуются специалисты: все исторические посадки в Павловске на учете, обозначены на спец. карте, и в случае утраты того или иного дерева здесь высаживается та же порода методом «пень в пень». Иногда новые деревья приобретаются, но часто для обновления посадок самосевные саженцы берут из самого Павловского парка и подращивают в небольшом питомнике в Садоводстве Боде. Так было и с новой липой, которая заменила упавшее великовозрастное дерево. Но у новой липы с прежней буквально «кровная связь»: много лет назад рядом с основным стволом старого дерева появилась прикорневая поросль. Зная, что старой липе уже более 200 лет, специалисты бережно отделили и перенесли ее «дочку» в Садоводство Боде. За 30 лет она превратилась в прекрасное дерево, в котором и воскресла «липа вековая».

ФЛОРУ ОТПРАВИЛИ НА ЗИМОВКУ

В Павловском парке начали закрывать мраморную скульптуру на зимний сезон. Одной из первых в деревянный короб спрятали статую римской богини Флоры на галерее Гонзаго. Это одна из скульптур XVIII в., приобретенных первыми владельцами Павловска – вел. князем Павлом Петровичем и его супругой – во время их Гран Тура в Европу. Вслед за этой статуей за зимовку в деревянные короба на галерее Гонзаго скроются скульптуры - аллегории времен года. Скульптура органично вписывается в антураж галереи Гонзаго. Пристроенная ко дворцу в 1797 г. по проекту В.Бренна, галерея в 1808 г. была расписана известным театральным художником Пьетро Гонзаго. 7 композиций, написанных на стене в технике фрески, создают эффект глубины пространства.

Вслед за скульптурой галереи Гонзаго на зимний отдых деревянными коробами закроют все беломраморное убранство Павловского парка – львов, античных божеств, аллегорические композиции и вазы. всего в Павловске закрывают футлярами около 60 объектов.

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3252/

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3256/

https://pavlovskmuseum.ru/news/calendar/3258/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 04 Мар 2024, 11:03 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | В «ПАВЛОВСКЕ» ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ДВЕ ВАЗЫ РАБОТЫ БЕРЛИНСКОЙ ФАРФОРОВОЙ МАНУФАКТУРЫ

В музее-заповеднике «Павловск» отреставрировали две декоративные вазы работы Берлинской королевской фарфоровой мануфактуры. Они уже вернулись на свое место - в Кабинет молодого человека 1820-1830-х годов в экспозицию «Русский жилой интерьер конца XVIII - начала XX вв.»

Каждая ваза выполнена в форме амфоры с невысоким горлом и двумя ручками в виде изогнутых завитков и установлена на небольшом прямоугольном плинте из природного сланца. На тулове в восьмиугольных медальонах - изображения лиры и грифонов, над которыми помещен орел с распростёртыми крыльями, по сторонам в круглых медальонах - изображения дельфинов. Под медальонами размещен орнаментальный узор с акантовыми листьями. Подобная роспись типична для периода раннего ампира.

Двухсотлетняя жизнь предметов отразилась на их сохранности: конструкция ваз расшаталась, что привело к сколам фарфора в нижней части тулова; были деформированы и покрыты ржавчиной металлические стержни и гайки, соединяющие 2 части тулова с каменным плинтом. В ходе реставрации мастера разобрали вазы на составные части и передали их в работу профильным специалистам - по фарфору, металлу и камню, которые провели десятки восстановительных мероприятий. Фарфор расчистили от поверхностных загрязнений, сколы в нижней части тулова тонировали, с внутренней поверхности удалили следы коррозии.

Вазы происходят из собрания усадьбы Грузино под Новгородом, принадлежавшей графу А.А. Аракчееву, преданно служившему двум императорам - Павлу I и Александру I. Гербовый девиз графа гласит: «Безъ лести преданъ». Эти слова украшали фасад дома в Грузино, который граф превратил в своеобразный мемориальный комплекс своих августейших покровителей. Особое место в этом своеобразном пантеоне занимала память об императоре Александре I. Аракчеев бережно хранил все, к чему в усадьбе прикасалась рука его державного друга. По всей видимости, вазы берлинского фарфора были подарены Аракчееву прусским королем Фридрихом Вильгельмом III в декабре 1808 г. во время посещения Санкт-Петербурга, когда граф неоднократно сопровождал гостя на различных военных мероприятиях.

Александр I неоднократно посещал Грузино, а убранство помещений, в которых он останавливался во время своих визитов сохранялось с особой тщательностью. Для императора в усадебном доме было отведено 3 комнаты: Малиновая, Синяя и Белая. Они была оформлены в стиле раннего ампира и украшены портретами, гравюрами, изделиями из бронзы и фарфора. Судя по колористике ваз - сочетание темно-красного и фисташкового цветов - они могли служить украшением Малиновой комнаты, которая использовалась в качестве приемной.

После смерти Аракчеева усадьба сменила множество владельцев, а в 1931 г. стала филиалом Ленинградского музея революции. В годы ВОВ предметы из усадьбы были эвакуированы в Иркутск. В ходе ожесточенных боев архитектурный ансамбль и парк были практически уничтожены. В 1956 г. многие предметы из Грузино поступили в собрание Павловского дворца-музея, в том числе и вазы берлинского производства. В экспозиции Открытого фонда русского фарфора в Павловском дворце экспонируются чашки и блюдца из кофейного сервиза графа А.А. Аракчеева также из кабинета усадебного дома в Грузино.

В ПАВЛОВСКИЙ ДВОРЕЦ ВЕРНУЛИСЬ ТАГАНЫ

Золоченые таганы с вазами из исторического собрания «Павловска» после реставрации вернутся в жилые комнаты императрицы Марии Федоровны Павловского дворца. После расчистки от полувековых загрязнений бронзовые таганы вновь сверкают позолотой, радуя своим благородным обликом.

«Таганы с вазами» работы франц. бронзовщиков были доставлены в Павловск 14 февраля 1785 г. Сначала их поставили в Парадную спальню Марии Федоровны, а в 1802-м году переместили на 1-й этаж в Туалетную комнату. В начале XX в. пара этих таганов размещалась в кабинете вел. князя Константина Константиновича, который в ту пору владел Павловском (под кабинет была обустроена Белая столовая). Он жил в Павловске круглогодично, и от жара часто протапливаемого камина таганы покрылись копотью. Избавиться от нее можно было только путем перезолочения. В 1913 г. работы были выполнены в мастерской петербургского мастера бронзовых дел Гаврилова.

в коллекции Павловска 9 пар бронзовых таганов и 2 каминные балюстрады. Это едва ли не самое большое музейное собрание таких предметов в России. Таганы выполняли одновременно утилитарную и эстетическую функцию – служили подставкой для дров, ограждая комнату от жара горящего огня и привнося в интерьер доп. декоративный нюанс. В залах Павловска можно увидеть старинные таганы «со зверями», с «воинской арматурой», и даже с изображением воздушного шара – времен первых полетов человека в поднебесье.

https://vk.com/pavlovskpalaceandpark

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Понедельник, 05 Авг 2024, 16:04 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | Выставка "ШОКОЛАДНЫЙ ВАЛЬС"

Как настоящий бал не может обойтись без шоколадного лакомства, так конфеты и шоколад вызывают неуемное желание закружиться в вальсе. Выставка «расскажет» о бальной культуре XIX в., традиции угощений, десертных подачах, о шоколаде и конфетах, непременных спутниках балов, а также о крупнейших производителях шоколада – поставщиках Двора Его Императорского Величества.

Музей костюма создает прекрасный антураж для этой выставки: исторические наряды, в том числе, платья императриц – прекрасная иллюстрация роскоши той эпохи. В дополнение основной экспозиции музея из фондов Павловска впервые за много лет покажут бальное платье, мужской фрак и жилет, а также детское платье начала XX в. Мебель в стиле модерн, чайные пары и шоколадники – отличный «аккомпанемент» бальной темы.

Большие витрины повествуют о бальных традициях, где каждый аксессуар выполняет свою определенную функцию: перчатки, веер, карне – книжица для записи номера танца и имени партнера, схемы бальных танцев, и другие «тайные» предметы, о роли которых знают лишь посвященные. Рядом - рекламные открытки «детского маскарада», маски, муляжи шоколадных рыбок (шоколад в «маске» рыбки – все предстает на балу не тем, чем на самом деле является), фарфоровые обманки и ноты «Сладких танцев» - «Шоколадный вальс». Помните у Пушкина: «Во дни веселий и желаний я был от балов без ума. Верней нет места для признаний и для вручения письма».