|

РОССИЯ, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ...

|

|

|

|

|

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Мар 2021, 11:17 | Сообщение # 6 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7546

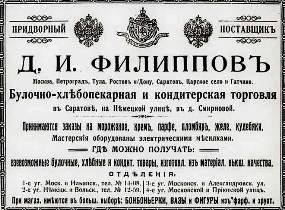

Статус: Offline | ИЗ ИСТОРИИ ОТКРЫТОК

Забытые карточки и методы их изготовления

Так уж повелось, что Россия во многом отставала от развитых стран запада, поэтому поздравительные карточки, известные в Европе еще до учреждения открыток как почтовых отправлений, вошли в моду в России уже в открыточную эру. Часто предназначение таких карточек отличалось от привычного западного. Поздравительные карточки чаще всего закупались за границей, а в России на них делали надписи на русском языке и иногда дорисовывали российскую символику.

Вопрос о том, в какой стране обычно изготовлялись, например, карточки с шелком, или, хотя бы, где они впервые были выпущены и откуда пошла мода на них - остается открытым. В России принято считать, что они изготовлялись в Европе, возможно, в Германии. В Европе же считают, что мода на них пришла, чуть ли не из Японии или Китая, при этом упоминая, что все то, что доподлинно неизвестно, обычно относят к этим странам Азии. Подобные карточки, особенно непочтовые, обычно не имеют знаков издателей. Возможно, что очень высокое качество их изготовления служило визитной карточкой издателя и не требовало дополнительных знаков. Недаром же, что некоторые забытые технологии, такие как высечка, и по сей день относят к секретам гильдии, подразумевая, что не всем дано постичь тайну их высокого качества.

В зарубежных странах подобные карточки использовались повсеместно потому, что столь своеобразный способ поздравления был знаком и популярен в обществе задолго до почтовой эры. Россия же во многом обязана появлению подобной культуры поздравления частным фабрикантам и купцам. Сувенирно-рекламные карточки, прославляющие изготовителя, вкладывались в упаковочные коробки, стеклянные банки с продукцией. Покупатель, использовав продукт по назначению, потом долго хранил такие карточки - можно ли было выбросить такую красоту? А хранить оригинальную рекламу фабрики - значило всегда помнить об изделии и покупать новые - может быть там будет новый подобный сувенир? Особенно преуспело в таком методе рекламы московское "Товарищество А.А.Абрикосова сыновей". Так, свой успех на Всероссийских художественно-промышленных выставках в Москве - Товарищество получило высшие награды - Абрикосовы решили отметить исключительно нарядной карточкой, прославляющей эти даты.

Нарядный мальчик символизирует 1882 - год 1-ой награды, полученной фабрикой на выставке. Словно "эстафету" от него продолжает не менее нарядная девочка, которая символизирует 1896 - год получения 2-ой награды. Вряд ли подобная карточка была специально заказана Абрикосовыми - скорее они просто удачно использовали типичный сюжет поздравления. В самом деле, детские образы и сегодня являются часто востребованными в рекламе. Ведь кто как не дети - традиционные потребители всяких сладостей? А радость, с которой эти дети, одетые во взрослые наряды, прославляют 2 даты в истории фабрики, должна была настраивать покупателей помнить о них, об их счастливом детстве и вместе с ними о фабрике Абрикосовых. Трудно себе представить более оригинальную и действенную рекламу! На карточке нет изображений конфет, то есть, продукция фабрики не навязывается покупателю, но в то же время реклама обращена к его душе - она подчеркивает его лучшие родительские чувства.

По этой карточке можно судить о российских традициях, связанных с такими непочтовыми карточками. Они изготовлялись не в России, поскольку исконно русские сюжеты в них обычно не встречаются. В России на них наносились надписи и некоторые другие изображения, не нарушающие исходной картинки. Так, после 1896 г. на упаковке продукции Абрикосовых стали появляться 2 изображения герба Российской империи в знак высоких наград, что и показано на карточке. Сюжет, чаще всего типично западноевропейский, поздравительный использовался как праздничная картинка, обычно никак не связанная со случаем ее использования в России. Эти и подобные им рекламные карточки выполнялись чаще всего с применением тиснения, сложных виньеточных узоров, высечки и использованием небумажных материалов, особенно шелка. Зарубежные исследователи открыток объясняют особый интерес к шелку у дореволюционных издателей некоторым кризисом в текстильной промышленности, сложившемся к концу XIX в. Применение шелка в открытках не имело ничего общего с шелкографией, хотя она также использовалась дореволюционными издателями. Шелкография позволяла выпускать открытки, отличающиеся повышенной яркостью и красочностью. Однако ни в Золотой век открытки, ни сегодня шелкография не считается диковинной технологией. Гораздо интереснее изучать открытки, выполненные с применением забытых способов. Шелк помещался в открытки либо вручную, либо машинным способом. Очень часто шелком подчеркивали тканевую основу национальных флагов, либо платьев на старинных черно-белых фотографиях или же литографических открытках. Особенно интересными представляются двухслойные открытки или же непочтовые карточки. Шелк впрессовывался на открыточную бумагу машинным способом, потом выполнялось тиснение поверхности, покрытой тканью. И, наконец, поверх столь интересной "подкладки" вклеивался еще один слой, украшенный высечками.

Иногда шелк заменялся раскрашенной бумагой, но оригинальная высечка компенсировала "грубый" бумажный фон. Тиснение применяется сегодня особенно часто и является, чуть ли не единственным "художественным" методом известным дореволюционным издателям открыток и сохранившимся до наших дней.

Высечка - особая технология, используемая обычно при изготовлении открыток, визиток и тому подобной продукции. Современные дизайнеры подчас даже не знают, что это такое. Этого слова, например, нет в БСЭ. Технология настолько оригинальна, что секреты высечки передаются из поколения в поколение, а найти какое-нибудь руководство по этой технологии весьма затруднительно. Высечка выполняется при помощи оригинальных высекальных штампов, которые используются для пробивания различных отверстий в бумаге, что придает изделию необычность и привлекательность. Причем ручной метод изготовления штампов, известный в XIX в., даже совершенней и, естественно, дешевле современного лазерного. Но, не следует думать, что изготовление высекального штампа - относительно простое дело. Существовали даже мастера, которые специализировались только на изготовлении таких штампов. Причем как тогда, так и сегодня мастерам приходится сгибать стальную линейку на глаз, хотя они и следует готовому дизайнерскому рисунку. Порой для изготовления такого штампа требовалось несколько дней непрерывной работы. Но трудоемкость операции окупалась исключительной красотой готовой карточки.

Часто поздравительные карточки, обрамленные виньетками с высечкой, были настоящими произведениями искусства. Длинный поздравительный текст обычно не предполагался. Красота карточки передавала все ненаписанные, подобающие случаю слова. Мы ничего не знаем ни о дарителях подобных карточек, ни об адресатах, но те чувства, которые первые испытывали к последним донесли до нас прекрасные поздравительные карточки. Впрессованный шелк, простенький "сюжет" с голубем и изящная высечка передают необычайное очарование старых поздравительных карточек.

Изготовители и дарители карточек наверняка не думали, что они сохранятся до XXI в. Но бережное отношение к ним нескольких владельцев, аккуратное хранение позволяют нам и сегодня любоваться подобными атрибутами дореволюционной жизни. Мы ничего не знаем и о Д.Я. Коткове, но его визитная карточка также сохранилась до наших дней благодаря исключительному изяществу ее исполнения.

Изображенный на ней натюрморт с грибами и горшком искусно подчеркивает интерес владельца визитки к изящным вещицам, а может быть, в какой-то мере, и род его деятельности. Много ли современных визиток, выполненных обычно слишком однообразно, сохранится такое долгое время? Надо сказать, что если старые поздравительные карточки родственны почтовым, то визитки родственны, главным образом, поздравительным карточкам. И то и другое передавалось из рук в руки, и то и другое изготавливалось на высоком худ. уровне. Другое дело, что изучение дореволюционных визитных карточек не относится не только к филокартии, но и к делтиологии - зарубежной науке об открытках. Но, поскольку предназначение и визитных карточек и непочтовых коллекционных открыток было иногда примерно одинаковым, и те и другие заслуживают нашего внимания. Привлекательна карточка Товарищества паровой фабрики Эйнем. В коробки с продукцией фабрики часто вкладывались открытки, рекламные карточки или даже ноты специально сочиненной мелодии, вроде "Вальс-монпансье".

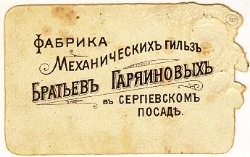

Если фабрика Эйнем - довольно известное в прошлом предприятие, то сколько было до революции других предприятий, весточки о которых донесли до нас изящные карточки!

Вот, например, карточка фабрики механических гильз неких Братьев Гаряиновых в Сергиевом Посаде.

Эта визитная карточка, по всей видимости, была изготовлена за границей, а в России ее оборотную сторону "украсила" реклама фабрики.

Символика непочтовых карточек обычно была достаточно однообразна и узнаваема. Художники использовали несложные символы, понятные для обывателей. В противном случае, такие карточки рисковали бы остаться невостребованными покупателями, что не устраивало издателей. Так, на многих карточках присутствуют виньетки - орнаменты из цветов, стилизованные изображения сердца, голубь, несущий в клюве запечатанный конверт. Причем, письмо от любимого изображалось именно в виде конверта, но не как открытка. Возможно, что это подчеркивало способ пересылки таких удивительных открыток по почте - именно в конверте. Подобные карточки обычно очень интересны, порой загадочны, если рассматривать их в натуре. Плоская страница не способна передать выпуклостей таких "эксклюзивных" открыток. Между тем, разобраться во всех тонкостях технологии, применяемой дореволюционными издателями, способен только хорошо подкованный специалист. Оригинальная, хорошо продуманная комбинация различных методов позволяла создавать настоящие шедевры издательского искусства. Эра почтовых открыток и одновременный технический прогресс привели к тому, что открытки все меньше и меньше изготовлялись вручную с применением оригинальных технологий. Даже "валентинки" стали печататься на фабриках. Это делало издателей ленивыми, а открытки однообразными. Поэтому и сегодня такие поздравительные карточки воспринимаются как нечто необыкновенное.

http://www.philocartist.su/articles/articles46.html

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 30 Мар 2021, 12:26 | Сообщение # 7 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7546

Статус: Offline | "УХОДИТ ЖАНР ЭПИСТОЛЯРНЫЙ..."

Но почтовые открытки по-прежнему помогают осмысливать происходящее и напоминают об утраченном... Старинные почтовые открытки... Для одного человека это просто кусочки разноцветного картона. Для другого - фамильные реликвии, порою единственные напоминания о потерянных или разбросанных по свету друзьях и родственниках. Для третьего - любопытный коллекционный материал, удобная форма вложения денег. Однако, независимо от того, как относятся к ним люди, всякая открытка - всегда уникальный исторический документ, своеобразная визитная карточка эпохи.

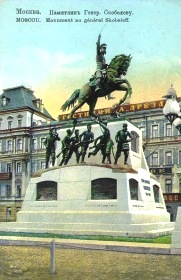

Несмотря на массу существующей спец. литературы и опубликованных документов, старинные почтовые открытки остаются хранителями уникальной информации о не доживших до наших дней исторических и архитектурных памятниках. Вот дореволюционная открытка, запечатлевшая памятник "Белому генералу" М.Скобелеву. Тому самому, что участвовал в Хивинском походе, Ахалтекинской экспедиции, подавлении Кокандского восстания, а особенно прославился, командуя российскими войсками сначала под Плевной, а потом при Шипке в Русско-турецкую войну в 1877-1878 гг.

Памятник был открыт 24 июня 1912 г. в Москве, на Тверской ул. перед домом градоначальника, на месте нынешнего памятника Ю.Долгорукому. Деньги на монумент собирали по всей России. Для создания памятника в печати был объявлен конкурс ("тендер", говоря нынешним языком), который выиграл до этого неизвестный публике подполковник А.Самсонов.

Открылся памятник через 30 лет после смерти Скобелева. Россия по отношению к "Белому генералу" оказалась памятливой и благодарной. На торжественное открытие монумента прибыли посланцы из Ферганской обл. с венком, на ленте которого была надпись: "Белому генералу, умиротворившему Фергану, обогатившему туземное население, вплетшему жемчужину Востока в корону русского царя". Надпись на ленте венка из Болгарии гласила: "Ловеч, Плевен, Шейново - незабвенному витязю освободительной войны, славному генералу Скобелеву. Благодарный болгарский народ". В тот день прозвучали на площади и такие слова: "... Москва счастлива, что на ее долю выпало быть хранительницей... этого народного достояния..."

Увы, памятник прославленному полководцу не простоял и 10 лет. 1 мая 1918 г. в соответствии с декретом "О снятии памятников царей и их слуг и выработке проектов памятников Российской социалистической революции" он был снесен. Как и полагалось, с соответствующим пропагандистским обеспечением - с музыкой духового оркестра, пением "Интернационала", революционными речами и мельтешением красных косынок.

О БАШНЕ СТОЛИЧНОЙ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО

Судьбу памятника Скобелеву разделило великое множество скульптур, сооружений и просто зданий, некогда украшавших российские города. Немалая часть их осталась запечатленной на старинных открытках. Особое место среди них занимает Сухарева башня, некогда находившаяся в районе нынешней столичной ст. м. "Сухаревская". По определению специалистов, она представляла собой "крупнейшее произведение гражданского зодчества России конца XVII в. в стиле "нарышкинского барокко". В 1933 г. принимается решение о сносе памятника. Основание (типичное для той эпохи): она якобы мешает... уличному движению. Авторитетные советские архитекторы разрабатывают проекты планировки площади, которые позволяют сохранить башню. В защиту памятника пытается выступить "буревестник революции" М.Горький. 27 августа 1933 г. И.Грабарь и др. авторитетные деятели советской культуры обращаются с коллективным письмом к Сталину и Кагановичу, в котором робко пытаются объяснить нецелесообразность слома Сухаревой башни. Подобному поступку моментально была дана партийная оценка. Выступая на совещании московских архитекторов-коммунистов, Каганович назвал проект старых архитекторов против сноса Сухаревой башни проявлением "ожесточенной классовой борьбы".

Окончательные акценты в партийной оценке дискуссии о судьбе памятника расставила телеграмма, посланная Сталиным и Ворошиловым Кагановичу. "Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что ее надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы, возражающие против сноса, - слепы и бесперспективны". По сути, это был приговор Сухаревой башне. В апреле 1934-го памятник начали ломать. К.Юон, Щусев, И.Жолтовский и др. деятели советской культуры в очередной раз обратились к Сталину с просьбой приостановить снос исторического сооружения. Ответ был быстр и более чем конкретен: "Решение о разрушении башни было принято в свое время правительством. Лично считаю это решение правильным, полагая, что советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня. Жалею, что, несмотря на все мое уважение к вам, не имею возможности в данном случае оказать вам услугу. Уважающий вас - И.Сталин".

В те апрельские дни В.Гиляровский писал в письме к дочери: "... Великолепная Сухарева башня, которую звали невестой Ивана Великого, ломается... Ты не думай, что она ломается, как невеста перед женихом, кокетничает, как 200 лет перед Иваном Великим - нет. Ее - ломают..."

Снос Сухаревой башни был официально признан ошибкой очень скоро, еще до того как были убраны руины с площади, переименованной из Сухаревской в Колхозную. С 70-80-х гг. в прессе началось обсуждение идеи восстановления памятника. В мае 1980 г. авторитетная "Литературная газета" опубликовала письмо группы деятелей советской культуры - архитектора-реставратора П. Барановского, писателя О.Волкова, художника И.Глазунова, писателя Л.Леонова, академика Д. Лихачева и др. Название письма говорило само за себя: "Восстановить Сухареву башню". С того времени прошло почти 20 лет. Идея восстановления уникального памятника ждет своей реализации. Разумеется, на фоне нынешних столичных "сложностей" проблему Сухаревой башни первостепенной назвать трудно. А о былом величии снесенного памятника по-прежнему напоминают старинные открытки, незаурядное качество которых остается предметом зависти современных полиграфистов.

"ОТКРЫТКЕ, В НАТУРЕ, НЕ ВЫЖИТЬ?"

Положа руку на сердце, признаем, что шансов выжить у почтовой открытки в конкуренции с телефоном и электронной связью практически никаких. Особого повода для сожаления здесь на первый взгляд нет. Современные средства связи куда оперативней и надежней, чем по старинке отправляемая по почте открытка. Это значит, что кусочки цветного картона, спещренные чьим-то почерком и увенчанные почтовой маркой, уйдут в прошлое. Станет достоянием истории и все имеющее какое-либо отношение к почтовым открыткам. И о многом свидетельствующие особенности человеческого почерка, и оттенки чьих-то чувств, которые можно было доверить только бумаге, и еще многое другое. На смену всему этому придет уже всем известный телеграфно-телефонный стиль общения с уже до боли знакомыми блоками-штампами. Теми самыми, в которых густо перемешались и циничная деловитость, и "недобранная" культура, и всепроникающий уголовный налет: "Ну ты, в натуре, как?", "Набери меня по мобиле...", "Факсану утром" и т.д. Тем не менее отечественные издательства по-прежнему выпускают почтовые открытки. Не предвидится пока и полной отмены почтовых услуг. А это значит, что по-прежнему будут существовать увлеченные люди, посвящающие свою жизнь коллекционированию почтовых открыток. И по-прежнему эти открытки будут помогать нам осмысливать происходящее и напоминать об утраченном.

Борис Земцов

http://www.philocartist.su/articles/articles5.html

СЛУШАЯ СТАРЫЕ ПЛАСТИНКИ

Матушка Марина Захарчук живет в селе Новенькое Ивнянского района Белгородской обл., где служит в Михаило-Архангельском храме ее супруг, священник Лука, они воспитывают 5-х детей. А еще матушка сотрудничает с «Белгородскими епархиальными ведомостями» и пишет глубокие и поэтичные рассказы, воспоминания…

- Все мы родом из детства. Но понимаем это только тогда, когда жизнь потихоньку начинает склоняться к закату. Конечно, мы не можем знать, сколько еще осталось до вечной пристани, но почему-то все чаще вспоминается тот далекий уже берег, где было начало, исток нашей жизни. Закроешь глаза в минуту редкого отдыха - и словно листаешь старый альбом с ожившими картинками...

… Идут из лесу двое: бабушка и внучка. Бабушка напевает: «Грусть и тоска безысходная…» - «…сердце уныло поет», - подхватывает внучка.

- Да ты откуда знаешь?

- Я-то, бабушка, с пластинки, а вот ты откуда?

- Как - откуда? Моя мама всегда это пела.

Мама бабушки - молодая красавица на старом фото, не поверишь, что простой человек, так хороша. А голос певца, оставшийся во мне с детства, - это М.Вавич.

На старой, тяжелой граммофонной пластинке - надпись по-английски: «Русский бас». По-русски: «М.И. Вавич, артист Санкт-Петербургских театров». Бас не бас, но так поет только этот голос, я и сейчас бы отличила его от сотен других. Сегодня это имя известно, пожалуй, только специалистам в области русской муз. культуры. А в начале ХХ в. певец этот наверняка увлекал не только молодых красавиц, но и серьезные аудитории. В доме моего детства и сейчас хранятся 2 его пластинки. Вместе с легендой или былью - теперь уж не узнать точно - о том, что лучший свой романс, слова и музыку которого он написал сам, «Грусть и тоска безысходная», певец посвятил и спел одной из обитательниц этого дома…

Психологи утверждают: характер человека, его манера поведения, личностные качества почти на 100% процентов зависят от того, как он жил и воспитывался в раннем детстве, до 5, максимум - 7-него возраста. Я почти не помню, как воспитывали меня, но всю жизнь во мне звучат мелодии старых пластинок. Главным предметом моего детства был патефон. Потом - проигрыватели разных видов. Старшая сестра, укладывая меня в тихий час, не пела колыбельных, а ставила пластинки с классической музыкой. А еще до моего рождения в доме был граммофон. От него в моей памяти осталась огромная воронкообразная труба - усилитель звука, которую, наверное, было жалко выбросить бабушке. И стопка пластинок, таких тяжелых и хрупких, что мне не разрешали к ним прикасаться. Матово-черные, толщиной с мой детский палец, с царапинами и зазубринами, они напоминали мне бабушкино лицо - так же испещренное морщинами и такое же доброе и ласковое. В центре пластинок на плотно приклеенном кружке улыбались дети с крылышками - то ли Ангелы, то ли амуры, и тянулись надписи на старорусской орфографии. А песни были, за исключением военных маршей и куплетов из оперы-буфф (провозвестницы эстрадной музыки), совсем не похожими на толстощеких детишек с этикеток. То ли время было иным, то ли первые хозяева этих пластинок специально собрали именно такую фонотеку, но почти в каждой песне - трагедия: человека, семьи, страны.

«Спишь ты, спишь, моя родная, спишь в земле сырой», - звонко выводит детский голосок, оплакивая рано умершую мать и себя, оставшегося с жестокой мачехой и отцом, который «своему бедняге-сыну стал совсем чужой». Перевернешь пластинку - и тот же мальчишеский голосок сурово и нежно запевает: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне». Трагедия маленькой земли, уничтоженной Первой мировой войной, трагедия семьи, из которой один за другим уходят на войну сыновья. Пришел черед и старика-отца. «А младший сын, двенадцать лет, просился на войну. А я сказал ему: нет-нет, малютку не возьму. - Отец, отец, возьми меня с собою на войну. Я жизнь отдам за родину, младую жизнь мою».

Когда звучала эта пластинка, я всегда плакала. А через день просила снова: «Папа, включи «Трансвааль». Потом, научившись читать и включать проигрыватель, я захотела узнать имя певца.

Надпись на пластинке гласила: «Хор Двора Его Императорского Величества. Солист - мальчик хора». Наверное, юному солисту еще не положено было имя на пластинке, его нужно было заслужить. Что сталось с мальчиком, оплакавшим в песне беду чужой страны, в революционном вихре страны родной? Этого уже никогда не узнать. В 5 или 6 лет мне на день рожденья подарили блестящую и легкую «долгоиграющую» пластинку тогдашнего кумира детей и взрослых - Р.Лоретти. Я тоже полюбила его песни и даже повесила на стенку фотографию своего итальянского ровесника. Но безымянный «мальчик хора» навсегда остался первым и лучшим воспоминанием детства. А любовь к хорошей (в моем детском восприятии - не эстрадной) музыке помогала и помогает мне всю жизнь. Она росла во мне вместе с моей коллекцией пластинок, которую я пополняла на деньги, сэкономленные на школьных обедах. Но любимейшими оставались пластинки старые, бабушкины-прабабушкины.

Их нельзя было слушать часто: современные иглы портили и без того шипящую, заигранную запись. Но иногда мне разрешали привести подруг, и мы, затаив дыхание, слушали и нежное сопрано блистательной А.Вяльцевой, и почти мужское контральто цыганской звезды В.Паниной, и бархатный баритон М.Вавича. Больше всего было записей Н.Плевицкой. Наверное, потому, что дом со старыми пластинками находился в Курске - родине этой великой крестьянки, поднявшейся на дворцовые сцены с песнями своего сословия. Завсегдатаям аристократических салонов певица рассказывала о крестьянине, везущем на кладбище жену, которая умерла от родов «и покинула на мужа пятерых сирот», о гибели «Варяга», о пожаре Москвы 1812 г., о событиях «на старой Калужской дороге» и в «диких степях Забайкалья»… Одна песня особенно печалила и пленяла: «Умер бедняга в больнице военной, умер в разлуке с женой, без материнского благословенья этот солдат молодой…».

Короткий и сдержанный рассказ о судьбе разлученного войной с матерью, с молодой женой, с малюткой-сыном безымянного солдата. «Всю глубину материнской печали трудно мне вам передать», - поет Плевицкая, но «передает» так, что невозможно удержаться от слез. «Спи же, товарищ наш одинокий, спи и покойся себе в чужой стороне на Дальнем Востоке, - вечная память тебе», - голос певицы замирает на самых низких нотах.

«Музыка народная, слова К.Р.», - надпись на пластинке. В детстве я думала, что этот К.Р. - такой же безымянный, как и тот «мальчик хора». И лишь много лет спустя узнала, что под этими инициалами скрывалось имя Великого князя К.К. Романова. Как же неоднозначна наша история, в том числе литературно-музыкальная! Почти неграмотная крестьянка поднимается на столичную сцену, а Великий князь «смиряется» до народной песни, да так, словно сам был этим беднягой-солдатом.

Все мы родом из детства. И у нас растут у кого - дети, у кого - внуки и уже правнуки. И их нужно учить знать и любить свою историю и культуру. В том числе и музыкальную. Всегда ли мы помним об этом? Как-то в одной из газет промелькнула информация: собака, которую для эксперимента заставили слушать современные музыкальные ритмы, через несколько часов сошла с ума. Люди, наверное, более стойкие существа. Но вот дети… Когда я вижу, как возле коляски со спящим младенцем вопит магнитофон с любимыми записями его юных родителей, мне становится жутко. Что, кроме повышенной нервной возбудимости, может дать малышу такая музыка? Наверное, только привыкание к ней, похожее на наркотическую зависимость. Наши дети едут в транспорте, сидят за обедом, делают уроки с наушниками от плеера. А в свободное время включают звук на всю квартиру и «отрываются» под «заклинания» своих кумиров: «Я сошла с ума!»; «Мама, мы все сошли с ума!»; «Хочешь, я убью соседей?»; «Давай вечером умрем весело!» - и подобную совсем не безобидную болтовню. А что же мы? В лучшем случае - попросим слушать это в наше отсутствие или повозмущаемся. Но ужасаться и возмущаться теми песнями, которые поют и слушают наши дети, столь же легко, сколь и… бесполезно. Научить их понимать, ценить и любить настоящее, вневременное, вечное - куда сложнее. Не опоздать бы.

11.02. 2011. газета "Благовест"

http://www.cofe.ru/blagovest/article.asp?heading=38&article=14262

АЛЬБОМ АСИ ШЕНК

Институтка начала XX в.

Хозяйка альбома - Ася, Аська, Ариадна Константиновна Шенк. Альбом был заведен, как следует из текста, в 1915 г. Мы застаем его хозяйку девочкой, ученицей VII кл. некоего петербургского института. К какому именно институту принадлежала Ася, неизвестно: в начале ХХ в. в Петербурге было 9 институтов благородных девиц. Лучшими считались Смольный, Екатерининский, Патриотический (сюда отбирались главным образом дочери знатных и высокопоставленных родителей). Принятый в начале 12-летний курс обучения (с 6 лет) в XIX в. был заменен 6-8-летним (в разных учреждениях по-разному), это значит, что девочки обучались с 10-12 до 16-18 лет. При этом нумерация классов шла в обратном порядке: VII кл. был младшим, а I - выпускным. То есть, когда в альбоме семиклассницы А.Шенк появилась 1-я запись, его владелице было лет 10-12.

Из надписи на 1-ом листе (Дорогому Жучку-Ариадночке от любящего папы. 20 ноября 1915 г.) мы узнаем, что девочка не была круглой сиротой, а их в институтах училось предостаточно. В женских институтах Российской империи на казенный счет воспитывались девушки из привилегированных сословий (дочери потомственных дворян, генералов, штаб- и обер-офицеров и гражданских чинов). При приеме воспитанниц на казенный счет учитывались особые семейные обстоятельства: сиротство девочки, обстоятельства смерти отца (например, убит в сражении); при живых родителях в расчет принимались материальное положение семьи, звание и чин отца и пр. (происходила баллотировка; при равных обстоятельствах бросали жребий).

Интересно, что можно попытаться даже представить себе облик Аси-Ариадны - живой забавной девочки с кудрявой головкой (об этой детали облика свидетельствуют посвящения хозяйке альбома - славному кудрявому чертенку, лохматому медвежонку). В женских институтах бытовали устоявшиеся определения, присваивавшиеся воспитанницам в зависимости от их поведения и отношений с начальством: парфетки (от фр. parfaite - совершенная), аккуратистки, из тех, кто полностью и беспрекословно подчиняется правилам института, и мовешки (от фр. mauvaise - дурная) - для считавшихся строптивыми шалуньями. Ася скорее похожа на мовешку.

Итак, по именам-фамилиям мы знаем почти целый класс, 15 девочек-институток: это помимо самой Аси Шенк - Ж.Рубцова, К.Пиковская, Е.Крузе, Т.Олсуфьева, М.Дуброво, А.Сакович, Н.Микешина, И. Саблина, В.Дрогалева, М.Дорошевская, Л.Грекова, М.Сиверс, Н.Черневская.

В альбомчике есть акростихи, в которых читаются имена девочек (Ася, Маня):

А я букву обожаю

С я часто вспоминаю

Я забыть я не могу.

От соученицы Дуброво

Милая подруга!

Ангел золотой!

Не ищи ты друга

Я друг вечный твой.

Дорогой Асе от Мухи Дорошевской

Среди стихотворных записей девочек-институток присутствуют и характерные для институтских альбомов любовные послания:

На память Асечке

Месяц для ночи

Солнца для дня

Асены очи всегда для меня.

Милой и дорогой Асечке Шенк Ася Сакович

Ты да я нас будет двое

Ты вздохнешь я повторю

Сердце скажет по не воле

Что я Асичку люблю.

От подруги. М.( Нади Микешиной)

Естественно, что и адресатами, и авторами этих поэтических посланий являются девочки (больше им писать некому, а подражать взрослым чувствам хочется). Такие стихи - проявление субкультуры закрытых и однополовых учебных заведений, какими являлись институты. Следствием замкнутости жизни была и известная институтская традиция обожания(т.е. стремление находить себе кумира, объект поклонения в лице подруги, старшеклассницы; впрочем, обожать было принято не только учениц, но любого, кто мог воплощать идеал: классную даму, институтского священника и даже Государя).

Кому-то казалось, что дневники и стихотворения институток обнаруживали в авторах отсутствие серьезного содержания, мысли, творчества, фантазии. Но составление альбомов было неплохой отдушиной, воспоминанием о шалостях, проделках, смешных случаях. Напрасно смеются над пустотой и сентиментальностью институтского альбомного творчества. Назначение этого законного лит. жанра - не только добрые пожелания или наставления, но и сохранение в памяти. И стихи в альбом, как бы наивны они ни были, действительно помогают вспомнить. Вот стихи, которые находим в альбоме - излюбленное альбомное:

Я царства не имею

Корону не ношу

Одну любовь имею

И ту тебе дарю.От В.Д(рогалевой)

Еще один мотив - наказ владелице альбома никогда не забывать друзей, клятвы в вечной дружбе (причем здесь же присутствует навязчивый мотив кладбища-сюжет, весьма распространенный в девических альбомах):

Когда умру, когда скончаюсь

Ко мне на кладбище приди

И у креста самой могилы

На память розу посади.

(Дорогой Асе Шенк от Иры Саблиной VII кл.)

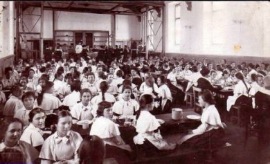

Столовая Екатерининского института

Все это завершается традиционной концовкой альбома:

На последней страничке альбома

Оставляю подпись свою,

Что бы милая девочка Ася

Не забыла подругу свою.

Время, когда ведутся записи институток - время Первой мировой войны. И в высшей степени не случайно, что начинается альбом авторским стихотворением соученицы А.Шенк, посвященным войне:

На память Ариадне.

На поле кровавом солдатик лежал

И тяжко от боли стонал.

Страданье виднелось на бледном лице

И Бога молил он о скором конце:

О Боже, услыши молитву мою!

Уж жить не могу я страдаю терплю,

О если б увидеть кого я люблю

О, мать дорогая, а где ты теперь?

Прощай, умираю- не жить мне поверь!!

Сочинила Ж. Рубцова VII класс

Еще одно авторское стихотворение из альбомчика, относящееся к институтскому периоду жизни А.Шенк. Оно озаглавлено "На 28 февраля в институте" (год не проставлен, только класс, но ясно, что шестиклассницами девочки были в феврале 1917 г.). Это -свидетельские показания о том дне, когда, собственно, началась февральская революция. Вот что записала в альбом подруге девочка-институтка, Тата Олсуфьева:

На 28 февраля в институте

Вкруг нас трещали пулеметы

Бежал народ по мостовой

А мы сидели точно мумии

Зубря где надо Х писать.

Вдруг прибегает Мопс трясущий

И крикнул нашей Марье кое-что!..

Та побледнела и как пуля

Из класса вылетела в корридор

Идут по институту слухи

Что где то треснуло окно

Что это пулемет противный

Попал в него.

Как сложилась судьба А.Шенк после закрытия института, неизвестно. Однако в альбомчике присутствует пласт записей послереволюционного периода. Образец самой высокой поэзии здесь - стихотворение А.Фета (А.Фет - вообще излюбленный автор составителей альбомов). Запись без даты, но, судя по отсутствию ятей, она сделана подписавшейся Люсей Гафферберг после 1917 г.

Гиацинт своих кудрей

За колечком вил колечко,

Но шепнул ему зефир

О твоих кудрях словечко!

Вероятно, альбом попал в руки других людей - последующие записи сделаны некоей Ниной Берк и помимо того в альбоме находятся рисунки неизвестного мальчика (сын Аси? или это совершенно посторонние люди?)

Отечественные записки, 2003 г.

http://ru-oldrussia.livejournal.com/107354.html#cutid1

Девичий альбом. 1911.

Другие альбомы: http://andcvet.narod.ru/DA/DA.html

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 02 Апр 2021, 12:17 | Сообщение # 8 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7546

Статус: Offline | ГОЛУБЯТНЯ

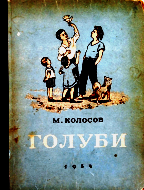

Выпускники московских школ на Красной площади. 1961

Мальчишкам третьего тысячелетия невозможно представить, чем были голуби для их отцов, дедов и прадедов. "Это была настоящая эпидемия, затяжная, неизлечимая эпидемия, побороть которую не смогли ни голод, ни война. Ею были заражены все: и мальчишки-дошкольники, и подростки, и взрослые парни, и женатые мужики", - вспоминал о голубиной страсти, охватившей страну, писатель М.М. Колосов. Сегодня о былой любви к пернатым напоминают редкие голубятни, сохранившиеся в старых городских дворах.

"Невозможно представить себе ни одного мало-мальски порядочного города, в особенности старинного, где бы не было настоящих голубятников-любителей", - писал известный этнограф С.В. Максимов в 1880-х. Особенно широкое распространение "голубиная охота", как называлось это романтическое увлечение, получила в торговых городах. Голуби завораживали обывателей красотой полета, услаждали слух воркованием, поражали почти человеческой верностью и лаской - недаром не одно столетие в ходу было обращение "голубчик" и "голубушка".

Будучи поначалу забавой купеческой, нешуточная голубиная страсть охватила мещанство. В деревне голубей разводили разве что на продажу, содержать птицу для услады глаз могли себе позволить только скучающие помещики. Впрочем, и те находили пернатым практическое применение. Так, военный историк князь Н.С. Голицын наладил между имением Сима Владимирской губернии и Москвой "авиапочту" - его голуби-почтари преодолевали сотни километров и всегда находили дорогу домой. Голубятники плотно населяли столичные окраины, славу "голубиных городов" снискали Ржев и Николаев, где вывели прославившихся на весь мир ржевских турманов и николаевских высоколетных. Но все же признанной "столицей всяких забав с певучими и не певучими птицами" до революции была Тула. Голубятниками там были все - от мала до велика. Очевидец свидетельствовал: "Часто в ясный летний день весь горизонт бывает покрыт стадами сих птиц, и на всех кровлях увидите охотников, машущих длинными шестами".

Каждый раз, когда счастливцы гоняли голубей, сотни глаз устремлялись в небо и следили за их полетом и пируэтами: считали, сколько стайка сделает кругов, заключали пари - чья птица выше, быстрее и чья голубка переманит самца в свою голубятню. И вот уже все дворовые мальчишки грезили "чистыми" и турманами, выпрашивали гроши у родителей, ловили и приручали городских "сизяков", переманивали, а то и воровали из чужих голубятен, за что бывали биты.

В Таганроге мальчишкой "каждое утро выгонял из голубятника" своих птиц А.П. Чехов. Грезил о них И.Бабель: "В детстве я очень хотел иметь голубятню. Во всю жизнь у меня не было желания сильнее". Родители это пустое занятие в большинстве своем не поощряли, а взрослых голубятников почитали за чудаков. Бытовала пословица: в голубятниках да в кобылятниках спокон веку пути не бывало. В Каменском мальчишкой вместе с отцом гонял голубей Леня Брежнев. Будущий генсек вспоминал: "Весь этот металлургический поселок держал высоколетных "сизарей". Уже в зрелости Леонид Ильич с размахом предался на даче юношескому увлечению. Заядлым голубятником был и его предшественник на посту Н.С. Хрущев: он тоже разводил на подмосковной даче элитных голубей и однажды "задал охране жару" за то, что не уберегли крылатых любимцев от кошки. К началу XX в. голубеводство состоялось не только как повальное увлечение, азартная игра и состязание - в 1890 году было создано Русское общество голубиного спорта, но и как дело государственное. По инициативе Генштаба в стране была организована сеть почтово-голубиных станций: в 1891 г. крылатые гонцы связали Санкт-Петербург и Москву, затем голубиное сообщение было налажено между военными округами.

К 1914 г. в русской армии насчитывалось более 4 тыс. голубей. В годы революции и Гражданской войны городские голуби - сизари - практически исчезли, их переловили и съели, поэтому вплоть до середины века городские улицы и площади населяли воробьи, вороны да галки. Не минула эта участь и домашних голубей, в годы лихолетья многие русские породы были безвозвратно утеряны. Но как только наладилась мирная жизнь, голубиная страсть в сердцах наших соотечественников вспыхнула с новой силой. В 1930-е годы взмывающие в небо голубиные стаи и голубятники, свистящие в 4 пальца и размахивающие шестом с мочалом, стали непременной чертой советского города. Птиц, как правило, держали в небольших голубятнях на односкатных крышах дровяных сарайчиков или на чердаках дореволюционных многоэтажек. "Они непременно запирались, и в каждой квартире на видном месте висел ключ от чердака, Там сушилось белье и жили голуби. Не только мальчишки, но и многие отцы семейств держали голубей. Кормили и холили, менялись и продавали, разводили породистых турманов и почтарей... В памяти еще живет синий квадрат неба над нашим двором, а в нем - десятки белых, сизых, коричневых птиц. "Пошел!!!" - раздается азартный крик хозяина, и очередной "письмоносец" взмывает в бескрайнюю высь над весенним Ленинградом" - вспоминала жительница Ленинграда 1920-1930-х годов.

.В молодом советском государстве голубиная охота перестала быть забавой - в 1925 г. ее взяло под свое крыло Общество содействия обороне. По всему Союзу открывались секции почтового голубеводства. Непрактичные декоративные породы ушли на 2-ой план. В 1930 г. Страна Советов за 8 тыс. золотых руб. закупила 16 высококлассных птиц-"производителей". Начал работу Центр голубиного спорта, проводивший состязания по скорости и дальности полета почтарей. Юные друзья обороны, грезившие небомВойна опустошила городские дворы: вчерашние подростки, гонявшие по крышам голубей, ушли на фронт, птицы разлетелись, погибли или были съедены. Московским голубеводам пришлось расстаться с "крылатыми гонцами" еще в 1941-м: комендант Москвы генерал-майор К.Р. Синилов 19 декабря обязал частных лиц "в трехдневный срок сдать голубей в управление милиции в целях недопущения использования враждебными элементами". Той же логикой руководствовался враг - на оккупированных территориях почтовых голубей полагалось сдавать под страхом расстрела.

Ростовский парнишка Витя Черевичкин спрятал от оккупантов своих почтарей, Снимок убитого подростка с птицей в руках стал одним из обвинительных документов на Нюрнбергском процессе, а после войны о мальчишке сложили песню, которую знал каждый советский школьник:

Жил в Ростове Витя Черевичкин,

В школе он отлично успевал,

И в свободный час он, как обычно,

Голубей любимых запускал...

С 1949 г. с легкой руки испанского художника Пабло Пикассо (кстати, заядлого голубятника) голубь стал самым узнаваемым символом мира. Его выпускали в небо на международных конгрессах мира и фестивалях молодежи в знак дружбы и солидарности. "Летите голуби, летите!" - культовая песня, созданная И.Дунаевским и М.Матусовским в 1951 г. к фильму о Берлинском международном фестивале молодежи, стала гимном целого поколения:

Во имя счастья и свободы

Летите, голуби, вперед!

Глядят с надеждою народы

На ваш стремительный полет!

Конечно, принимая Всемирный фестиваль молодежи и студентов у себя, москвичи не могли ударить в грязь лицом. За выведение необходимого для форума числа голубей отвечал лично инструктор орготдела Московского горкома комсомола В.Кривошеев, а растили и тренировали птиц всем миром - от октябренка до профессора биофака МГУ. По заданию комсомола на каждом предприятии возвели голубятню, к которой прикрепили опытного голубятника-любителя из числа работников; его освобождали от всех других обязанностей и снабжали фуражом для птиц. Городские активисты объединялись в районные клубы и совместно выращивали почтарей тысячами, сотни птиц ждали своего часа в школьных живых уголках. Итог - впечатляющий! 28 июля 1957 г. 34 тыс. голубей (по числу гостей фестиваля) взмыли над трибунами Лужников, разогнав новую волну повального увлечения голубиной охотой. Неудивительно, что вышедшая в 1960 г. молодежная киноповесть Якова Сегеля "Прощайте, голуби!" не оставила равнодушных:

Мы гоняли вчера голубей,

Завтра спутники пустим в полет!

Со временем голубеводы переезжали из коммуналок и частных домов в новые микрорайоны, а голуби - в добротные типовые голубятни. В столице к середине 1980-х годов насчитывалось 2,5 тыс. только "клубных" голубеводов, а кто знает, сколько птиц держали "неучтенными" на чердаках и балконах столичные мальчишки?

В 1984 г. около 100 региональных клубов вошли во Всесоюзное объединение голубиного спорта. И тучи голубей взвивались в небо Олимпиады-80, Фестиваля молодежи 1985 г., Игр доброй воли 1986-го... Сегодняшним подросткам не понять голубиной охоты - слишком много иных увлечений. Любимое занятие их дедов осталось в книгах, семейных альбомах и старых кинокартинах., все выше и выше стремили полет своих птиц. Голубиные стаи, кружившие в небе страны, стали олицетворением этой мечты.

Ольга Чагадаева

01.07. 2020. журнал "Родина"

https://rg.ru/2020....ov.html

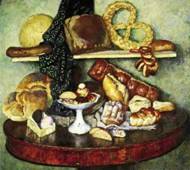

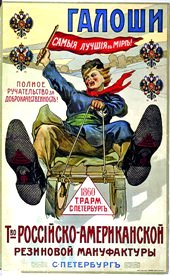

СТАРИННЫЕ РУССКИЕ ДЕСЕРТЫ

Шоколада на Руси не знали. Зефир в лавках не продавался. Сахар стоил дорого, почём зря его не тратили. И всё же и баре, и крестьяне, и ремесленники, и купцы России сладости знали и любили ещё до возведения кондитерских фабрик. Но рецепты десертов (или, точнее, закусок к чаепитию) тогда были совсем другие.

Огурцы в меду

Есть такое полунасмешливое название одного лакомства – «монастырский бутерброд». Это когда на огурец мажут немного мёда и так едят. На самом деле, ели такой «бутерброд» не только в монастырях, он был популярен до революции практически повсеместно. Но ещё лучше считалось огурцы в меду выварить! Огурцы (или морковь) резали маленькими кубиками, заполняли ими латку (горшок) и заливали оставшееся пространство жидким светлым мёдом. После этого медленно, на очень слабом огне, варили в печи. Ценилось то, что огурцы становились прозрачно-солнечными, впитавшими вкус мёда и оставшиеся с нежной фактурой огурца. Отдельного названия у этого лакомства не было. Просто «огурцы в меду». И их, кстати, очень любил Иван Грозный. Морковь в меду тоже нравилась за свою фактуру, но немного волокнистую, а не гладкую.

Пастила или леваши

Любили на Руси и пастилу. Только была она похожа не на белые брусочки, а на слоёный тортик из маленьких лепёшечек. Называли такие лепёшечки ещё левашами. Чтобы приготовить пастилу, уваривали в собственном соку, меду или патоке такие ягоды, как калина, малина, смородина, облепиха или рябина (последнюю для пастилы собирали только по морозам – тогда она была сладковатой). В барских домах использовали также сушёную вишню, которую поставляли в великоросские города из Киева, и готовили более сложную яблочную пастилу. Уваренную ягодную массу медленно подсушивали в печи, распластав по противню. Потом нарезали на лепёшечки, склеивали их друг с другом и сушили ещё разок. Иногда пастилки не слепляли друг с другом, а подавали прямо тоненькими, порой – свёрнутыми в трубочку. Такая пастила называлась у русских «татарской». В ней было меньше мёда, и она была кислее. «Татарские» пастилки в барских домах также часто использовали для лечения, смотря на то, из каких ягод её приготовили. Рецепт яблочной пастилы можно найти и сейчас. Готовилась она как с яичными белками, для осветления и придания нежности, так и без них, и в любом случае мякоть яблока сначала превращали во взбитое пюре. Порой из яблочной пастилы делали слоёный торт, перемежая слои с пастилой из ягод. В конце XIX в. мёд в готовке стали заменять сахаром.

Кулага

Русская кулага (есть ещё белорусская, более популяризированная) готовилась буквально из 3-х компонентов: ржаного солода, ржаной муки и ягод калины. Солод разводили кипятком, давали настояться, а потом добавляли муку и калину и замешивали тесто. Добавляли кусочек ржаной хлебной корочки и давали тесту закваситься. После этого закладывали в латку, герметично закрывали, замазывали тем же тестом стыки и ставили на всю ночь в прогретую печь. Там тесто бродило без доступа воздуха, особым образом ферментируясь. В результате получалось блюдо с характерным кисловато-сладковатым вкусом, очень сытное, а также богатое витаминами группы B, C и P блюдо. Оно было не только вкусным, но и полезным при некоторых проблемах со здоровьем. Кулагой кормили людей с проблемами печени, почек, жёлчного пузыря и серда, а также проявляющих симптомы неврологических проблем (которые часто бывают вызваны нехваткой витаминов группы В.

Мазуня

Мазуня, или мазюня – сладкая паста, которая заменяла русским крестьянам «Нутеллу». Нет, не то, чтобы она была похожа – просто была очень популярной у зажиточных крестьян, попов и купцов сладкой намазкой на бутерброд. Мазуню готовили, в зависимости от региона, из редьки, арбуза или сухих вишен (последняя была популярна в барских домах). Притом самым русским рецептом считается тот, что с редькой. Этот острый на вкус овощ резали на кусочки и сушили на солнце или в печи. Высушенную редьку толкли в муку. В неё выливали свежеприготовленную белую патоку (от более популярной чёрной отличается тем, что готовится из крахмала, а не сахара). В получившуюся смесь добавляли пряности, вроде чёрного перца и гвоздики, реже – муската. Всё вместе томили в печи двое суток, как следует запечатав горшочек. То, что получилось, мазали обычно на хлеб. Консистенцию мазуня имела очень густую, приятно-бархатистую, цвет – молочного шоколада, вкус – пряный, с горчинкой, и сладковатый одновременно.

Просто поставь в печь

Поскольку жар помогает карамелизовать сахар, и без того содержащийся в некоторых плодах, и к тому же делает за счёт сушки вкус любого природного дара ярче, концентрированнее, многие лакомства готовились очень просто: засунуть в печь, достать из печи. К таким лакомствам относились калёные орехи. Хотя калили их, прежде всего, для того, чтобы скорлупу легко было щёлкать зубами, подсушенный в печи орех был вкуснее сырого. Позже, в конце XIX в., на базарах стали продавать орешки в сахарной скорлупе – очищенные, смоченные водой, вывалянные в сахаре, и потом засушенные в печи так, что сахар образовывал карамельную корку. Готовили в печи «парёнки». Вопреки названию, так называли не распаренные, влажные, овощи, а, напротив, засушенные мелкими брусочками. Для парёнок брали овощи с высоким содержанием сахара – морковь, свёклу, репу. Это лакомство было очень популярно у крестьянских детей. Запекали в печи и яблоки, только, в отличие от моркови и свёклы, не нарезали. У них вырезали сердцевинку, не прорезая яблоко насквозь, лишь бы проступил сок и не было твёрдых частей. Тогда в печи яблоко становилось естественным образом сладковатым. В домах побогаче в сердцевинку клали перетёртые ягоды (популярна была калина), сахар, варенье, смесь орехов и мёда.

Даже те русские блюда, что сейчас популярны, сильно изменились в рецепте. XX в. очень изменил русскую кухню. Поменялась посуда, печь сменила плита, постоянно доступный набор ингредиентов стал другим. А ещё во имя дружбы народов людей приучали пробовать блюда других народов – и многие из них в адаптированном виде оказались заимствованы. Пожалуй, современный русский сильно бы удивился, увидев, что ели его предки.

Щи

Королём советской столовой был борщ, и многие так к этому привыкли, что к XXI в. красный суп потеснил самое популярное до того в народе блюдо – щи. Да и то сказать, столовские щи в своём уме и щами нельзя было назвать – хотя многие теперь их готовят по столовскому рецепту.

У этого блюда в давние века было несколько причин для популярности. Во-первых, для него почти не требовалось свежих продуктов, что в условиях короткого тёплого периода и отсутствия холодильников было очень важно. Во-вторых, за счёт ферментированных продуктов в составе оно помогало желудку справиться с другим основным продуктом – тяжёлым и плотным крестьянским хлебом. Были и в-третьих, и в-четвёртых, перечислять можно долго.

Щей было множество рецептов. В зависимости от времени года, от дня постного или скоромного, от достатка семьи хозяйка ставила на стол одни щи или другие. Общими были несколько принципов. В щах должны были быть кислая основа, крахмалистая основа, съедобные листья, специи. Самыми популярными кислыми основами были квашеная капуста или щавель, иногда – другие заквашенные овощи и съедобные растения. Если суп варили на свежей капусте, то так или иначе подкисляли. Лимонов на русских подворьях не росло, так что обычно кидали кусочки кислых яблок. Могли забелить щи кислым молоком или сметаной. Капустные щи, кстати, как и борщ с капустой, никак не могли появиться прежде девятого-десятого века – до того капуста со средиземноморских берегов к славянам не проникла.

В качестве крахмальной основы до XIX в. использовались мука либо крупы, например, ячмень (мы его знаем как перловку). Только во 2-ой половине XIX в. в щи прочно вошла картошка, хотя завезли её ещё при Петре I. Среди тех, кому правительство поручало культивировать картофель и распространять его среди крестьянства, был Авраам Ганнибал, суданский принц, воспитанник Петра и предок Пушкина.

худ. С.Виноградов

Лучшие щи считались на говядине, но только не на парной. Парное мясо было праздничным блюдом, шло на стол сразу – жареным ли, варёным ли. В щи мясо шло, когда уже начало «трогаться». Порой до щей доходили только мозговые кости. Конечно же, варили щи и на свинине, и на рыбе, и на курице, и совершенно постные. В зелёные щи, из крапивы или щавеля, вместо мяса обычно клали яйцо. Ну и, конечно, в щи шли любые доступные специи – ведь варили их на несколько дней, и специи помогали им сохраниться. Правда, в эти несколько дней щи всё равно продолжали ферментироваться. Это считалось нормальным и многим даже нравилось.

Курник

Если не брать в расчёт казаков, у которых был свой взгляд на этот пирог, то курник на Руси подавался только на свадьбу и некоторые религиозные праздники. В северных землях, например, под Архангельском, курник часто делали с рыбой, а не курицей. Да и название его связано не с начинкой, а с тем фактом, что на вершинке пирога есть отверстие, над которым курится пар. В современный курник кладут, как правило, картошку или рис. В традиционный же курник начинкой клали гречневую кашу. К курице и гречке добавляли столько разных начинок, сколько могли придумать, ведь они должны были символизировать богатство будущей семьи. Более того, курники ломали над головами жениха и невесты, и чем больше разной начинки на них при этом высыпалось, тем больше им предрекали достатка. На молодых могли при этом упасть кусочки квашеной капусты, яйца, жареного лука, грибов… Все эти начинки внутри пирога прослаивали тонкими листами теста.

Блины и ватрушки

худ. В.Жданов

Блины были довольно популярным блюдом, потому что не требовали дорогих ингредиентов. Но всё же пекли их не всякий день (например, чтобы угостить внезапных гостей), ведь во время приготовления блинов, в отличие от щей или каш, хозяйке было не отойти от печи. Но те блины, что ели до двадцатого века, понравились бы современному русскому человеку необязательно.

Во-первых, кислые ржаные блины были популярнее пшеничных. «Белые» блины готовили, в основном, на поминки и на Масленицу. То ли из-за связи с поминками, то ли из-за того, что пшеница дороже ржи, но просто так пшеничных блинов не ели в большинстве русских деревень. Кроме того, жарили блины часто не на масле – масло вообще как продукт использовали далеко не каждый день – а на топлёном жире. Блины могли быть пустыми, а могли и с начинкой, которая в них заворачивалась после приготовления. Самой распространённой начинкой были остатки каши, которые могли смешивать для объёма с луком, капустой, остатками другой еды. Сметану к блинам в будние дни не подавали, если только не надо было её срочно спасать. Как буднее блюдо, блины, да ещё и пшеничные, распространились в XIX в. в городских трактирах. Чаще крестьян ели их и помещики. Хотя блины были удобны для утилизации остатков праздничной еды, крестьянки предпочитали с той же целью печь пироги, например, векошник или ватрушку.

худ. И.Куликов

Да, ватрушки прежде на Руси пекли не только с творогом или вареньем – туда могло попасть буквально что угодно: капуста, яблоки, репа, картошка, даже крапива. Творожные ватрушки готовили на некоторые праздники, например, на Ивана Купала или на Егория Вешнего. Скорее всего, изначально творожные ватрушки были обрядовым языческим блюдом. Ватрушки же с вареньем распространились именно в XX в.

Кисель

Сейчас так называют в основном густой крахмальный напиток со вкусом ягод и фруктов. Ещё в советское время для него продавали готовые брикеты из крахмала и вкусовой основы, которые оставалось только развести водой и сварить. Но для русских крестьян кисель был не напитком, а блюдом, которое едят ложкой. Слово «кисель» в прямом родстве со словом «кислый» – это изначально блюдо на основе заквашенной муки. Популярнее всего в XIX в. был овсяный кисель – овёс даёт не только много крахмала, но и сладковат сам по себе. Кроме овса, для киселя использовали такие культуры, как рожь, пшеница и конопля. Незаквашенный кисель, помимо овса, делали из гороха. Кисель на заквашенной основе подслащивали медовой водой или свежим, в том числе неснятым (со сливками), молоком. Гороховый кисель обычно сочетали с мясным бульоном или жареным луком. Кисель ели и горячим, и холодным – холодный он был похож на желе, и его разрезали ножом.

худ. Б.Кустодиев

Кисель был настолько популярным блюдом, что, когда на базарах стал популярен фастфуд, его предлагали наряду с калачами и другой «быстрой» едой. Черпали его из больших бочек. Хотя кисель был популярным будничным блюдом, его обязательно варили на поминки и на «родительские» субботы. В каждой местности были свои дополнительные секреты приготовления и подачи киселя.

Лилит Мазикина

https://kulturologia.ru/blogs/150121/48746/

https://kulturologia.ru/blogs/251220/48552/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 09 Апр 2021, 15:05 | Сообщение # 9 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7546

Статус: Offline | ДА БУДЕТ СВЕТ!

Городское освещение преобразило жизнь Москвы и Петербурга конца XIX - начала ХХ в.

В.Подковинский. Фонарщик. 1885.

Вплоть до конца XIX в. в европейских городах сохранялся так называемый старый ночной режим. Появление искусственного освещения радикально изменило жизнь горожан - состоятельные люди теперь могли бодрствовать в ночное время, а утром спать. Иллюминацию и роль света в городском пространстве называют "вторжением в ночные часы". Появление освещения на центральных улицах города увеличило посещаемость публичных досуговых заведений. Неслучайно в рекламных объявлениях владельцы увеселительных заведений подчеркивали факт наличия освещения.

Еще при Екатерине II была создана управа благочиния (работала с 1782 по 1881 г.) - новая городская полиция, которая должна была заботиться об освещении улиц. По положению 1823 г., фонари следовало зажигать между 19 и 23 часами с сентября по апрель. В Москве и Петербурге постепенно увеличивалось количество фонарей, работавших на конопляном масле. Масло и прочие осветительные материалы полиция получала под расписку. В 1849 г. появились спиртовые фонари. С 1865 г. для освещения начали использовать керосин. С 1839 г. по 1880-е гг. в основном в центральных частях столиц старые городские фонари частично заменили на газовые, более яркие, горевшие холодным, зеленовато-белым светом. А на окраинах по-прежнему оставались масляные и керосиновые фонари, свет от которых был более теплым, красновато-желтым.

Литейный мост в Санкт-Петербурге, освещенный электрическими фонарями. 1879.

С 1879 г. после первых опытов электротехника П.Н. Яблочкова с освещением Дворцового моста в Петербурге и Благородного собрания и Театральной пл. в Москве в города постепенно пришло электричество. Правда, разные части города освещались неравномерно, многие районы оставались погруженными во тьму. Писатель С.Ф. Светлов в 1892 г. писал об освещении Петербурга: "На бульварах по вечерам темно, слабо доходит свет фонарей, расположенных около тротуаров". В парках тоже было темно, а темнота ассоциировалась с опасностью. Светлов говорил о том, что в темное время случаются грабежи, а "гуляя по бульвару и парку, можно натолкнуться на сцены не совсем приличные". В Москве улицы электрифицировались еще медленнее. В 1904 г. даже Тверская местами была погружена во мрак.

Фонари на Красной площади. Гравюра конца XVIII в.

Со временем ситуация стала меняться. Особенно в парках и садах, где устраивались гуляния и представления для увеселения публики. Они создавали разительный контраст темным улицам города, полным реальных и мнимых опасностей. Еще до распространения электричества, антрепренеры, начиная с "пионеров" садовой антрепризы, много заботились об освещении садов. В середине XIX в. Московский сад "Эрмитаж" Мореля на Божедомке и "Эльдорадо" Педотти в Сущевской части "конкурировали в устройстве грандиозных гуляний с фейерверками и иллюминацией". С распространением газового, а затем и электрического освещения время работы садов заметно увеличилось - некоторые сады закрывались на рассвете, когда уезжал последний посетитель. В 1880 г. электрическое освещение появилось в московском Зоологическом саду. В 1889 г. "в изобилии осветился электрическим светом" Сокольнический круг. В Петербурге в 1886 г. А.Лейферт в Крестовском саду "ввел то, чего не хватает во многих загородных увеселительных садах - освещение. Ночью светло, словно днем". Судя по выдаваемым разрешениям на электрическое освещение, большинство садов в обеих столицах электрифицировали в конце 1890-х гг.

Крестовский сад. "Петербургский дневник театрала". 1904.

Про петербургский "Аквариум" писали, что "иллюминация сада и фейерверки удались как нельзя лучше" и что сад, "фантастически освещенный массою разноцветных электрических лампочек, доставляет немалое удовольствие погулять и подышать свежим воздухом под звуки оригинального румынского оркестра г-на Саввы Падуриано". Московский "Эрмитаж" "блестяще иллюминирован", в саду "почти феерическое освещение от своей электростанции". Авторы, воспевавшие свет и преувеличивавшие количество огней, порой вызывали иронию коллег. "Театр и искусство" писал о бенефисе директоров петербургской "Зоологии" Баумвальда и Гольца: "поставлена феерия, сожжен бриллиантовый фейерверк, гармонизирующий с полной иллюминацией сада в 5000 огней. Непонятно, почему распорядители ограничились цифрой в 5000; с одинаковым правом можно было назвать и 500 000, афиша все бы вынесла".

Сад Буфф. 1904 .

Иллюминация увеселительных садов была сама по себе источником развлечений и ярких впечатлений. Один из главных устроителей "разумных развлечений" Петербурга А.Я. Алексеев-Яковлев увлекался фигурной иллюминацией. Он активно украшал световыми гирляндами "подопечные" ему сады, например, сад Народного дома Николая II, привлекая этим публику. Освещение "Эрмитажа" Лентовского произвело яркое впечатление на К.С. Станиславского, написавшего об этом в воспоминаниях: "Весь сад залит десятками, а может быть, и сотнями тысяч огней, рефлекторов, щитов и иллюминационных шкаликов". Известный шансонье А.З. Серполетти вспоминал про сад "Альгамбра", работавший в 1883-1886 гг. в Петровском парке: "Площадь освещалась фонарем системы Яблочкова, дававшим максимум 1000 свечей, что для Белокаменной было зрелищем удивительным".

Б.Фарамонд. Фейерверк.

Наряду с иллюминацией популярным "световым" развлечением были "фейерверки". Обычно их запускали по воскресеньям и праздникам, и во время бенефисов в качестве "апофеоза" - заключительного аккорда садовых гуляний. Художник А.Бенуа описывал, как в детстве, в конце 1870-х гг., ждал фейерверка в саду "Тиволи" при пивоваренном заводе "Новая Бавария": "Мы с противоположного берега пруда целых два часа ждали, как взорвется то сколоченное и выпиленное из досок чудище, что стояло на воде и должно было изображать турецкое военное судно, но, в конце концов, было объявлено, что фейерверк отсырел и отложен". Фейерверки были частой причиной возгораний, поэтому перед предполагаемым фейерверком антрепренеры должны были известить брандмайора, пожарная команда в случае чего была наготове. Чины полиции наблюдали за тем, чтобы во время фейерверков "в саду не сжигали фугасов, бураков, ракет, брандскугелей, марсова огня и всего того, что может причинить шум и беспокойство обывателям". Если в садах было слишком много деревянных строений или деревянные строения были на соседних участках, местная администрация могла запретить фейерверки.

Н.Маковский. Иллюминация в Кремле. 1883.

Люди быстро привыкали к хорошему. Нехватка света в увеселительном саду нередко порождала чувство дискомфорта и нарекания у посетителей и служащих сада. А.З. Серполетти вспоминал про сад "Эсперанс" на Сокольническом кругу: "Тускло освещенный высокими столбами, на которых возгорали керосиновые лампы, издававшие вонь и наделявшие посетителей копотью - сад производил, скорее, впечатление мрачное, чем веселое". В 1882 г. корреспондент "Петербургского листка" сетовал, что на платные гуляньях в Летнем саду со входом 20 коп. нет освещения. Это омрачало поход в сад: "Удовольствие гулять по совершенно неосвещенным аллеям. Освещен только ресторан Балашова. Спрашивается, что означают широковещательные разноцветные афиши по всему городу?. "Эрмитаж" Лентовского "довольно просторен, но хорошо освещена одна средняя площадка, поэтому все бегут на огонек, теснятся и пылят на одном месте, забывая о прохладных и уютных боковых аллеях и площадках. Необходимо их побольше осветить, и тогда в саду окажется попросторнее: темные аллеи не для всех удобны, поэтому мало кто туда заглядывает. Света больше, света!" - писал журнал "Будильник" в 1889 г.

"Московский листок". 1910. N 102. стр.. 4.

Корреспондент "Петербургского листка" в 1893 г. с неудовольствием отмечал, что в "Аквариуме" темновато". В 1895 г. в саду "Монплезир" на Каменноостровском проспекте темно, и официанты опасались, что публика может воспользоваться темнотой и улизнуть не заплатив. Недостающие суммы вычли бы из жалования официантов .В ходе осмотров представители городского управления из соображений безопасности проверяли надежность электричества и возможность зажигать все лампы одновременно. На случай перебоев с электричеством в садах должны были иметься запасные источники света - фонари "со свечами и лампами с тяжелым минеральным маслом или красным пиронафтом". После установки оборудования специалисты из управы проводили в саду "осмотр под напряжением рабочего тока". С появлением освещения на улицах и в досуговых заведениях люди из низших социальных групп периодически - в праздники и выходные дни - могли приобщиться к образу жизни состоятельного "праздного" класса, "веселящихся" Петербурга и Москвы.

Чем дальше технический прогресс шел вперед, тем больше темного времени суток "колонизировали" увеселительные сады, до полуночи, продлевая время досуга посетителей. Внезапные контрасты света и темноты, знакомого и незнакомого, радости и опасности, свет фонарей вместо дневного были источником удовольствия. Сверкающие лампочки и огни, фейерверки и контрастные им темные аллеи - все это представляло собой разнообразные "световые" развлечения неискушенных горожан. До повсеместного появления "лампочки Ильича" оставалось еще 2-3 десятилетия.

Светлана Рябова, кандидат исторических наук

01.12. 2020. журнал "Родина"

https://rg.ru/2021....ri.html

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Вторник, 15 Мар 2022, 13:50 | Сообщение # 10 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7546

Статус: Offline | ТРЕЗВЫЙ ПОВАР ИЛИ ОДИНОКАЯ КУХАРКА

Как можно было получить место повара в России 150 лет тому назад?

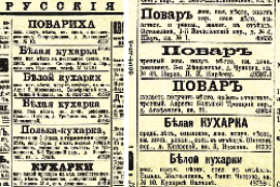

"Нужен повар, трезового поведения, без личной рекомендации прошу не являться". "Нужна кухарка, умеющая готовить, требуется одинокая, знающая свое дело".

Объявления из газеты "Русские ведомости". 5 апреля 1909 г.

Такие объявления можно было встретить в соответствующих рубриках популярных газет, например, в "Петербургском листке". Так как можно было получить место повара в России 150 лет тому назад?

После отмены в 1861 г. крепостного права в России повар - профессия чрезвычайно востребованная, сулящая 25–28 руб. месячного жалованья в месяц. А хорошая кухарка, обученная основным принципам приготовления блюд европейской кухни (так называемая "кухарка за повара"), может претендовать на 15 руб., что превышает зарплату горничных.

Даже небогатый горожанин, обзаведясь семьей, перестает питаться в кухмистерских и старается нанять какую-никакую кухарку и горничную в одном лице. В газетных объявлениях такое требование обозначалось так: "одною прислугою". Обычно на эту должность брались девушки, только что прибывшие из деревни и в лучшем случае владевшие ухватами да русской печью. С такими "деревенскими дурами" молодая хозяйка была вынуждена сама несколько месяцев стоять у плиты, вооружившись каким-нибудь кулинарным сборником, например "Подарком молодым хозяйкам" Е.Молоховец. Все сопутствующие такой ситуации страдания молодой семьи искупала лишь небольшая плата служанке - около 7 руб. в месяц.

Большое количество подобных объявлений в газетах того времени свидетельствует о том, что спрос на умеющих готовить (даже "как-то умеющих готовить") сильно превышал предложение. И отсутствие конкуренции, конечно же, вело к злоупотреблениям. Неслучайно работодатели требовали "трезового поведения". В рассказе-фельетоне "Прислуга из конторы" Н.Лейкина приведен такой диалог супругов во время собеседования с прислугой:"

- Да ведь повара-то все больше нетрезвого поведения. Помнишь, как мы в прошлом году бились с поваром? У нас гости, а повар пьян.- Ну не все же они таковы. Есть же между ними и не пьяницы.

- Зови, Даша, сюда повара трезвого поведения, - отдал Глянцев приказ горничной.

- И, барин, от этого-то как сейчас водкой, так из кабака несет".

За 100 лет до того, как Лейкин написал свой рассказ, член Вольного экономического общества и автор первых кулинарных книг С. Друковцев сетует на тот же порок, связывая его с небрежным выбором поваров из дворовых: "Ни наблюдение хозяйское за поварнею и никакоя оной чистота не довольны к приуготовлению вкусного и порядочного стола, если повар не имеет той способности и тех качеств, кои искусного повара составляют. Обыкновенно выбирают к сей первейшей и нужнейшей в доме должности таких людей, которые почти ни в какую другую не годяться и нередко самых худых и пьяных, кои ни склонности к поваренным наукам не имеют, ни кислого с соленым не разделяют".

Так какими навыками и способностями должны были обладать повар или кухарка? Прежде всего умением закупать продукты. Общие "мелочные лавки" и специализированные мясные, молочные и прочие лавки распределены по городу, а на улицах можно встретить множество разносчиков на тот случай, если купить что-то надо сразу. Наконец, каждый из городских районов имеет свой рынок. Если говорить о Петербурге, то громадное торговое пространство тянулось тогда вдоль Садовой ул.: оно начиналось у Никольских рядов, продолжалось Сенным рынком, Апраксиным и Щукиным дворами и заканчивалось парадным Гостиным двором, выходящим на Невский проспект. Оглядевшись, как и чем идет торговля, следовало вооружиться каким-нибудь популярным кулинарным наставлением для выбора необходимых припасов. Большинство кулинарных книг, включая знаменитую Молоховец, это путеводитель в мире дореволюционной торговли. Современный человек, привыкший к супермаркетам, доставкам и этикеткам со сроком годности, вряд ли способен представить, какой внимательностью, хитростью и какими коммуникативными навыками должны были обладать хозяйка или повар, отправляющиеся на рынок.

Обман мог подстерегать на каждом шагу. "До чего изощрились подгородные чухны в подделке сливок, видно из следующего примера: один чухонец поставлял какому-то генералу сливки в продолжение 3-х лет, и генерал не мог достаточно нахвалиться его добросовестностью после ряда домашних испытаний. Когда в Петербурге открылись аналитические станции, генерал отвез на одну из них бутылку хваленых сливок, и оказалось, что на 100 частей в них было настоящих сливок всего 5" - такой анекдот приводит Е.Авдеева - популярный кулинарный автор XIX в. Вообще, по ее словам, молоко и "молочные скопы" подделывать легче всего: молоко разбавляют водой, добавляют муку или гипс для густоты, в масло примешивают сало и морковный сок. Опытная хозяйка должна знать способы распознать обман: "таких смышленых хозяек продавцы не надувают, оставляя арсенал своих фортелей и фокусов для хозяек менее сведущих".

Главными способами распознать обман были развитое обоняние, зрение и осязание. Свежесть продуктов определяли по запаху, не стесняясь брать и нюхать прямо с прилавков. Особенно это было важно при выборе мяса и рыбы, которой тогда было не в пример больше, чем сейчас, так что найти свежую было несложно. С говядиной следовало быть очень внимательным, это основное мясо для готовки, поэтому закупают его в больших объемах.

А мясники могут заболтать покупателя и, рассекая тушу, норовят положить куски с костью, увеличивая вес. Что же до залежавшихся кусков, то их подкрашивали свежей кровью для лучшего товарного вида. Один из распространенных видов мошенничества - надувание туш. Лучше всего этот метод работал с поросятами и птицей, но надувать могли и телят. Все эти подробные инструкции писались в первую очередь для хозяек, поскольку именно они должны сопровождать прислугу (и даже нерадивого повара) во избежание воровства и необдуманных трат. А покупка колониальных и импортных товаров - чая, кофе, шоколада, сладостей и вин - редко доверялась слугам. Обычно их закупала и хранила под замком сама хозяйка.

Мелкое воровство прислуга не считала грехом, напротив, оно воспринималось как некая норма, была чем-то сродни чаевым. И это превращало в холодную войну отношения хозяина и повара. Обязывая повара закупать "по книжке", то есть по распискам, без наличных, хозяева могли спровоцировать его на неприкрытое хамство или на увольнение. Увы, хамство и мелкое воровство со стороны пореформенной прислуги почти не каралось полицией. Все, что мог позволить себе хозяин, - это уволить работника.

Чтобы уяснить принципы работы повара XIX в., надо понять его главный инструмент - плиту. Плиты почти повсеместно заменили старомодные большие очаги. Работая с таким очагом, повар должен был постоянно выгребать угли из большого пламени, над которым висели кастрюли с бульонами или рагу. А для приготовления соусов и миниатюрных блюд приходилось ставить поверх углей специальные треноги и решетки. Без этих больших очагов кухня уже напоминает современную. Под вытяжным колпаком - аккуратная керамическая плита, покрытая сверху металлическим листом - такой способ, без разделения на конфорки, считался более удобным. В печь или за нее встроен бак для подогрева воды. На некоторых кухнях еще сохранялись русские печи, иногда их выкладывали специально - для приготовления блюд русской кухни. Однако вернемся к новомодной плите, в которую встроен духовой шкаф для выпечки и приготовления жаркого. В последнем случае духовой шкаф заменяет огромный старинный вертел. Отныне он стал миниатюрным и превратился в особую насадку для плиты. В некоторых домах вы уже встретите металлические и чугунные плиты последней модели, а в конце XIX в. распространение получают газовые плиты.

Реклама кухонных плит в журнале "Нива". № 15 за 1902 г.

"Эта печь очень экономна, так как не требует много газа, тепло ее легко регулируется, что дает возможность жарить медленнее и скорее", - восхищается современник. Приготовление на газу имело и еще одно преимущество: пищу не надо было защищать от запаха дыма. Вкус блюд "с дымком" начал цениться лишь в нашу эпоху газовых и электроплит, а в то время он был признаком работы нерадивого повара. Набор посуды: кастрюли, сковородки, сотейники. Необычным показалось бы многообразие фигурных форм для желе, заливных и кексов, а также разъемные "паштетные" формы и фигурные резцы для придания овощам необычного вида. На хорошей кухне посуда в основном медная. Стальная и эмалированная посуда тоже входит в обиход, однако справедливо считается куда менее подходящей для хорошей кухни. Медь прекрасно проводит тепло, поэтому блюда не пригорают по центру, а бульоны и соусы прогреваются равномерно. Но медная посуда столетней давности требует постоянной полудки, то есть покрытия внутренней поверхности особым слоем олова во избежание опасного окисления меди. Полудку необходимо проводить раз в 1,5-2 мес. Следить за качеством луженой поверхности - обязанность повара, а по умению работать с медной посудой сразу определяют человека с опытом. Признак деревенских кухарок - отношение к меди как к керамической посуде. Медная посуда не должна перегреваться, а неопытная кухарка вполне может сжечь кастрюлю на открытом огне или в поду печи, уничтожив тонкий оловянный слой.

Еще один признак неумелого повара или неопытной кухарки - это расход дров. В России, в отличие от Европы, могли позволить себе готовить на дровах, однако они составляли заметную статью расходов, поэтому распределять их необходимо было правильно. Следовало использовать дрова и угли для одновременного приготовления как можно большего количества блюд. Именно поэтому не следовало разжигать печь для приготовления первого завтрака: для утреннего розжига самовара рекомендовали воспользоваться каменным углем, а кофе можно было сварить на спиртовке или бензиновой горелке. По этой же причине для приготовления второго завтрака (около 12 час. дня) рекомендовалось использовать вчерашние кушанья, которые необходимо лишь разогреть, а основной расход дров пустить на приготовление обеда.

В Петербурге обед поздний, не ранее 5 час. вечера, иногда и гораздо позже. Присмотримся к арсеналу кухонной техники XIX в. Нам бы пришлось очень нелегко без современного оборудования. Самая главная проблема - холодильник. Ведь ледники есть далеко не в каждом доме, так что приобретенный "по случаю" лед помещают в миниатюрные металлические шкафы, а зимой холодильником служат специальные камеры, прикрепленные за окнами.

Ледник (погреб). Начало ХХ в.

Покупной лед необходим, если вы работаете у более или менее состоятельных хозяев: на льду надо взбивать некоторые виды соусов, как, например, провансаль из взбитого ланспика (мясного желе), готовить крем, кнели, а также мороженое. Современную кухню трудно представить без миксеров, блендеров и всякого рода измельчителей. А в XIX в. в распоряжении повара имелись лишь венчик, мутовка и сито, как металлическое, так и волосяное - для получения кремообразных консистенций. Для столь популярных в то время перетертых супов, кнельного фарша и красивой консистенции блюд продукты необходимо перетереть в ступке, а потом в сите с помощью деревянного пестика или лопатки. Работа эта не из легких. Для очищения разнообразных жидкостей повару требовались кисея и шелковые салфетки: для удобства сцеживания их привязывали к ножкам перевернутых табуреток.

Случалось, хозяева старались идти в ногу со временем и приобретали для кухни всякие технические новинки того времени. Сегодня эти "инструменты" уже забыты и напоминают о них только рекламные объявления в газетах позапрошлого века. Например, насадка для варки яиц прямо в самоваре или машинка для вскрытия устриц. И не нужно удивляться популярности устричных машин в Петербурге: устрицы - любимое лакомство состоятельных горожан. Если в доме нет дворецкого, то на повара ложится необходимость обсуждения меню с хозяином или хозяйкой. Это делается с вечера. На помощь повару приходят списки меню на весь год, которые обычно публикуются в кулинарных сборниках и альманахах. Сейчас, в век глобализации и развития пищевой индустрии, меню не зависит от времени года. А в то время сезонность диктовала выбор блюд в меню, так что разнообразность последнего превращалась в непростую задачу. Усложняла ее и необходимость учитывать многочисленные постные дни.

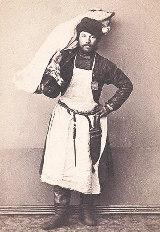

худ. А.Попов. Утро на кухне (Кухарка). 2-я половина XIX в.

Главная проблема сезонного меню - свежие овощи. Благодаря оранжереям и заморской торговле в Петербурге круглый год можно найти почти любые продукты, однако цены на них не в сезон могут достигать астрономических цифр. Ранней весной из овощей доступны репа да морковь, их можно приготовить в сливках. К маю появляются свежие салаты и спаржа, дешевеют рыба и цыплята. Из весенних цыплят гурманы ценят нежных "майских пулярдочек", но их сезон крайне скоротечный. К лету появляется хорошая стерлядь и осетры, причем хозяйки предпочитают двинских осетров, волжская же стерлядь у петербуржцев считается "самой неважной". Дешевеют зелень и фрукты, а вот любимая горожанами дичь, прежде всего рябчики, появится лишь ближе к осени. Это время дичи и забоя скота. К Рождеству и Пасхе в город массово завозятся молочные поросята и молочная телятина. Вместо летних овощных гарниров в осеннее и зимнее меню включают рис и макароны, а также капусту. В этот сезон разнообразная выпечка способна выручить повара в попытках разнообразить стол.

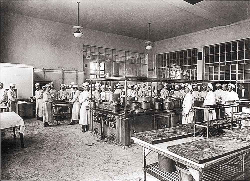

Москва. Ресторан "Яр". Кухня, повара