|

ЗАГАДКИ И ИСТОРИИ РОМАНСА...

|

|

| Валентина_Кочерова | Дата: Среда, 23 Дек 2015, 12:38 | Сообщение # 1 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | «СНИЛСЯ МНЕ САД…»

Снился мне сад в подвенечном уборе,

В этом саду мы гуляли вдвоем.

Звезды на небе, звезды на море,

Звезды и в сердце моем.

Листьев ли шепот иль сердца порывы

Чуткой душою я жадно ловлю.

Взоры глубоки, уста молчаливы,

Милый, о милый, люблю.

Тени ночные плывут на просторе,

Счастье и радость разлиты кругом,

Звезды на небе, звезды на море,

Звезды и в сердце моем.

Есть в русском языке слово «зачин». Как утверждает русская же пословица - «Зачин дело красит».

Зачином к рассказу о романсе «Снился мне сад» послужит короткая история Карповского сада в Харькове. Ведь именно здесь, в саду, во время недавней прогулки, моя подруга обронила фразу: «Говорят, что романс «Снился мне сад в подвенечном уборе» - именно о Карповском саде» и даже сделала несколько замечательных фото окрестностей.

Итак, «Карповский сад расположен между районами Харькова с историческими названиями Карповка и Новосёловка. Известный этнограф Н.Ф. Сумцов называет Карповский сад, наряду с Университетским, главными Харьковскими садами. Он пишет, что в XIX в., благодаря временному закрытию Университетского сада, сама собой встала задача разведения садов в различных частях города, а также упорядочивание уже существующих городских садов и скверов, в особенности Карповского сада. Около двухсот лет назад Холодная гора была поросшей лесом, служившим убежищем для татарских наездников и запорожских разбойников. Со временем граница города расширялись, и на месте бывших окраинных лесов насадили плодовые деревья и обратили леса в душистые, роскошные и тенистые сады, тянувшиеся непрерывной чередой от Ивановки до Основы. В 1869 г. Харьков начал строить железную дорогу, под которую городом безвозмездно была отдана часть земель, предварительно выкупленных у землевладельцев. Одними из первых владельцев, оформивших выгодную сделку, были купцы Карповы.

http://ekomik.ru/byloe/4295.html

Они очень выгодно продали городу в 1867 г. почти весь свой сад с источниками, с тем условием, чтобы за ним было сохранено название «Карповский сад», - оно и поныне сохранено. После Октябрьской революции Карповский сад восстановили, благоустроили и сделали Парком культуры и отдыха мед. работников, построили горки, кафе «Золотой ключик», деревянный детский домик, детские качели, летний кинотеатр, деревянные фигуры животных, осветили дорожки и выстроили стадион «Буревестник».

Романс «Снился мне сад» был очень популярен в Харькове в 20-е годы прошлого века. И не случайно режиссёр Харьковского драм. театра Н.Синельников ввёл его в свой новый спектакль «Казнь», поставленный по пьесе Г.Ге. Этому спектаклю, повествующему о нелегкой жизни кафешантанных актеров, предназначено было сыграть особую роль в творческой судьбе К.Шульженко. В нём она впервые выступила как певица. Известный харьковский коллекционер, исследователь шульженковского творчества Д.Сикар, вспоминая этот факт из биографии народной артистки, утверждал, что и Клавдии Ивановне, и многим поколениям харьковчан «снился» именно Карповский сад. Здесь, в тенистых аллеях, раскинувшихся на холодногорских склонах, встречались, влюблялись. А кристальная вода Карповской криницы была символом чистой и верной любви.

До того как мы с подругой отправились гулять в Карповский сад (точнее, в то, что от него осталось), - ведь связь поколений не должна прерываться - я слышала о нём от бывавших там до нас. Семейные предания гласят, что один из дедушек моей дочери на танцплощадке в Карповском саду пригласил на танец саму Клавочку Шульженко, и она не отказалась. Увы, к тому времени, когда он подрос и мог ходить на танцы, Клавдия Ивановна покинула родной город. Хотя… почему нет? Может, приезжала погостить домой. Жаль расставаться с такой красивой легендой. А еще о довоенных развлечениях в Карповском саду мне рассказывала мама моей институтской подруги, старшая дочь убитого в гражданскую войну воронежского священника отца Иоанна. И совершенно неожиданно оказалась косвенно связанной не столько с садом, сколько со знаменитым романсом, драматическая семейная история второй бабушки моей дочери.

Мария Ольшанская

http://www.marie-olshansky.ru/muz/bbor-sad.shtml

РОМАНС ЛЕНИНА

Насколько известно, Ленин написал всего лишь один романс. Случилось это не позднее 1903 г. Именно в том году состоялся исторический Второй съезд РСДРП, в ходе которого и появился большевизм: «Большевизм существует, как течение политической мысли и как политическая партия, с 1903 года»

Но романс Ленина - он не о большевиках и не о меньшевиках, он не о детских болезнях и не о коммунизме. Он о любви. неподдельной грустью проникнуты эти ленинские строки.

Забыты нѣжныя лобзанья,

Уснула страсть, прошла любовь,

И радость новаго свиданья

Ужъ не волнуетъ больше кровь.

На сердцѣ гнетъ нѣмых страданій;

Счастливыхъ дней не воротить,

Нѣтъ сладкихъ грезъ, былыхъ мечтаній,

Напрасно вѣрить и любить.

Такъ вѣтеръ всю красу наряда

Съ деревьев осенью сорветъ

И по тропамъ унылымъ сада

Сухіе листья разнесетъ.

Ихъ далеко разгонитъ вьюга,

Кружа надъ мерзлою землей,

Навѣкъ раздѣлитъ другъ отъ друга,

Покрывши снѣжной пеленой.

Только лишь две из многочисленных дореволюционных грамзаписей романса Ленина

Романс Ленина входил в репертуар В.Паниной, он многократно издавался в грамзаписи (записи для пластинок, этикетки которых показаны выше, были сделаны в июне 1911 г. и в конце марта 1912 г). Спустя какое-то время, вдохновившись приведёнными выше строками и словно бы возражая Ленину, некий господин, укрывшийся за явно вымышленным псевдонимом NN, написал ему ответ под названием «Мне не забыть твоих лобзаний!..»:

Мнѣ не забыть твоихъ лобзанiй,

Мнѣ не забыть твою любовь!

Цѣною мукъ, цѣной страданiй —

Вернуть всё прошлое готовъ.

Хочу я вновь отдаться счастью,

Хочу любовью прежней жить!

Какъ рабъ, быть снова въ твоей власти,

Тебѣ молиться и любить…

Минувшихъ дней воспоминанья

Опять волнуютъ мою кровь, —

Мнѣ не забыть твоихъ лобзанiй,

Мнѣ не забыть твою любовь!..

«Забыты нѣжныя лобзанья», —-сокрушается Ленин. «Дѣло твоё, но лично мнѣ - не забыть твоихъ лобзанiй!» - решительно возражает ему господин NN… Трудно сказать, почему NN в этом своём ответе явно позиционировал себя как мужчину:

Хочу я вновь отдаться счастью…

Какъ рабъ, быть снова въ твоей власти,

тебѣ молиться и любить.

Во всяком случае, ответный романс, как говорится, «не пошёл»: он даже близко не достиг той популярности, какую имел в своё время ленинский романс. Как следствие, аудиозаписей ответа найти не удалось; нотный текст, впрочем, имеется:

Нотное издание начала прошлого века

Романс «Забыты нежные лобзанья» Ленин посвятил А.Вяльцевой. Она была удивительно красивой женщиной и удивительно успешной певицей.

Её фотографии можно ставить бесконечно, а её феерическая карьера могла бы сравниться разве что с карьерой великого Шаляпина. Конечно же, романс этот написал вовсе не В.И. Ленин. Разумеется, нет: романс «Забыты нежные лобзанья» написал один из настоящих, по рождению, Лениных - офицер русского флота Анатолий Васильевич Ленин - дальний-предальний родственник Николая Егоровича Ленина, который нечаянно «одолжил» вернувшемуся из сибирской ссылки В.Ульянову свою фамилию.

Фотография сделана в 1898 г.: А.Ленин, свежеиспечённый выпускник Морского кадетского корпуса. Здесь ему лет 20 или около того. Ирония судьбы: вместе с Лениным Морской корпус тогда закончил и некий В.Ульянов, но, конечно же, не «тот самый» …

Был ли А.Ленин близко знаком с А.Вяльцевой, адресатом своего романса, или же знал её лишь заочно - сказать теперь трудно. Да и о дальнейшей судьбе Ленина известно немногое. Его карьерный рост не был стремительным. Вначале несколько лет он плавал на кораблях Черноморского флота, дослужился до звания лейтенанта.

В 1904 г. оказался в экипаже броненосца «Сисой Великий», который в составе Второй Тихоокеанской эскадры готовился отплыть на Дальний Восток. В мае 1905 г. «Сисой Великий» в результате Цусимского сражения пошёл ко дну, но Ленина у берегов Японии не было: еще в начале осени 1904 г. он со скандалом был уволен со службы из-за того, что по непонятным причинам на несколько дней самовольно оставил корабль (по-видимому, эти причины носили сугубо личный характер, причём командование броненосца знало о них и сознательно закрывало глаза на отсутствие Ленина, но на увольнении настояло высшее руководство). Как бы то ни было, вернуться на флот лейтенант он смог лишь в связи с началом Первой мировой войны. Следующее звание, старшего лейтенанта, Ленин получил в 1916 г.. На представлении о производстве контр-адмирал М.Веселкин наложил свою резолюцию: «Усердно ходатайствую о награждении чином этого блестящего офицера».

В ноябре 1916 г. он был назначен командиром гидрокрейсера «Румыния». Этот корабль вошёл в историю Гражданской войны: в ходе восстановления Советской власти в Евпатории, в январе 1918 г., на нём происходила массовая расправа революционных матросов с офицерами Черноморского флота. Цитата из «Очерков русской смуты» А. И. Деникина: «На смертную казнь ушло более 300 лиц, виновных лишь в том, что одни носили офицерские погоны, другие - не изорванное платье. Обречённых перевозили в трюм гидрокрейсера «Румыния». Смертника вызывали к люку. Вызванный выходил наверх и должен был идти через всю палубу на лобное место мимо матросов, которые стаскивали с несчастного одежду, сопровождая раздевание остротами, ругательствами и побоями. На лобном месте матросы, подбодряемые Антониною Немич, опрокидывали приведённого на пол, связывали ноги, скручивали руки и медленно отрезывали уши, нос, губы, половой орган, отрубали руки. И только тогда истекавшего кровью, испускавшего от нечеловеческих страданий далеко разносившиеся, душу надрывающие крики - русского офицера отдавали красные палачи волнам Чёрного моря».

Всего это кошмара Ленин избежал: ещё в декабре командир «Румынии» подал в отставку, которая была принята примерно за неделю до евпаторийской резни. Потом - видимо, уже в рядах белых - Ленин получил звание капитана 2-го ранга и, в конце концов, оказался в Париже, где, в частности, торговал конфетами. Если верить надписи на памятнике, что установлен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, А.Ленин скончался в 1947.

Вот такая удивительная получается история у популярного русского романса«Забыты нежные лобзанья» .

Валентин Антонов, январь 2012 г.

http://www.vilavi.ru/sud/140112/140112.shtml

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 13 Окт 2022, 14:45 | Сообщение # 2 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | "ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ Я ПОВТОРЯЮ ИМЯ..."

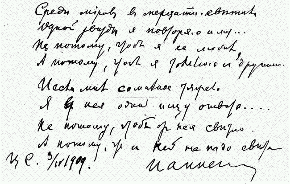

Вокальный цикл «Элегии», куда вошёл и романс под названием «Среди миров», известный советский композитор Ю.Шапорин создавал в годы войны. Первой исполнительницей «Элегий» стала в 1945 г. солистка Большого театра Т.Талахадзе. Вскоре после этого романс Шапорина «Среди миров» записал и Г.Виноградов, один из самых популярных певцов того времени.

Стихотворной основой романса стали знаменитые 8 строк И.Анненского, написанные им в начале XX в. и опубликованные в его посмертном сборнике «Кипарисовый ларец» под тем же самым названием - «Среди миров»:

Среди миров, в мерцании светил

Одной звезды я повторяю имя…

Не потому, чтоб я её любил,

А потому, что я томлюсь с другими.

И если мне сомненье тяжело,

Я у неё одной ищу ответа…

Не потому, чтоб от неё светло,

А потому, что с ней не надо света.

Иннокентий Фёдорович был удивительным поэтом. Подобно Тютчеву, он долгое время словно бы стеснялся своего поэтического дара, профессиональным поэтом себя не считал и писал стихи для себя, для друзей, для знакомых: - Я твёрдо держался глубоко запавших мне в душу слов моего брата Николая Федоровича: "До тридцати лет не печататься", и довольствовался тем, что знакомые девицы переписывали мои стихи и даже (ну как тут было не сделаться феминистом!) учили эту чепуху наизусть…

Первый и единственный прижизненный его сборник увидел свет, когда его автору было уже под 50, но даже здесь он предпочёл укрыться под многозначительным псевдонимом «Ник. Т-о». Только в самый последний год своей жизни Анненский начал было предпринимать кое-какие шаги, чтобы получить по праву принадлежавшее ему место на тогдашнем поэтическом Олимпе, но - не успел. С.Маковецкий, гл. редактор лит. журнала, с которым Анненский предполагал сотрудничать, потом уже, много лет спустя, написал о нём такие слова: - Поэт глубоких внутренних разладов, мыслитель, осуждённый на глухоту современников, - он трагичен, как жертва исторической судьбы. Принадлежа к двум поколениям, к старшему - возрастом и бытовыми навыками, к младшему - духовной изощрённостью, Анненский как бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале XX в. тревогой противоречивых терзаний и неутолимой мечтательности.

Именно так: уже слегка чужой веку XIX, он так и не успел стать своим веку XX. Он не был модным, не был при жизни признанным - быть может, потому ещё, что был предельно искренен и всегда и во всём оставался верен самому себе. Он ничего не делал напоказ, он не пиарил себя в духе нового времени - и потому держался как бы особняком среди своих современников-поэтов. Одиночество - вот главная тема его поэзии. Это уже потом, после смерти, его стали называть «последним из царскосельских лебедей», блестящим представителем Серебряного века русской поэзии. Это уже потом обнаружилось вдруг, что Анненский намного опередил своих современников, оказав огромное влияние на творчество самых известных поэтов-новаторов начала века. Это уже потом Ахматова скажет о нём: «А тот, кого учителем считаю, / Как тень прошёл и тени не оставил…»

В октябре 1909 г., всего за 1,5 месяца до своей безвременной кончины, Анненский выступил с докладом на тему «Поэтические формы современной чувствительности», в котором он сказал: - Стихотворения в прозе с их розами из табачной лавочки и воздухом, который напоминает парное молоко. Ах, господа! Я пережил всё это… я так глубоко пережил… Красота Тургенева не в том, где, может быть, видел он её сам. И как она нам теперь нужна, о, как нужна! Красота Тургенева в том, что он отрицание цинизма… Стыдливость — вот новый ресурс поэзии, искусства вообще. Мне кажется, о нём пора вспомнить. Что необходимо, чтобы достигнуть её наибольшей меры? Находить новое, менять теперешнее, воскрешать старое. Если не умеете писать так, чтобы было видно, что вы не всё сказали, то лучше не писать совсем. Оставляйте в мысли…

Стихотворение «Среди миров», музыкальное по самой своей сути, словно бы создано для того, чтобы стать романсом. Композитор Ю.Шапорин был далеко не единственным и даже не первым, кто положил эти стихи на музыку. Гораздо раньше его это сделал А.Вертинский: романс, названный им «Моя звезда», был широко известен - сначала в среде русской эмиграции, а потом и у нас в стране - и с неизменным успехом самим же Вертинским и исполнялся.

Строку Анненского «… потому, что я томлюсь с другими» Вертинский заменил на «… потому, что мне темно с другими», при этом оставив последнюю строку без изменения: «… потому, что с ней не надо света» - отчего романс сразу стал звучать несколько парадоксально и загадочно: дескать, хотя мне с другими и темно, но мне это как раз нравится.

Конечно же, стихотворение Анненского «Среди миров» известно широкой публике, прежде всего, именно в качестве романса. А. Баянова, В.Высоцкий, В.Ободзинский, Б.Гребенщиков, З.Долуханова, Олег Погудин, - каждый из этих исполнителей привносил в стихи Анненского новые краски, находил в этих стихах что-то своё, что-то сокровенное, глубоко личное. Иннокентий Фёдорович жил в эпоху, когда ломались прежние каноны - в литературе, в живописи, в музыке, в политике, во всём - и делались попытки создать взамен них что-то новое. Он и сам принимал участие в этом процессе, но что-то во всём этом его настораживало, тревожило, что-то ему решительно не нравилось. В 1908 г. он писал: «В наши дни поэзия под флагом индивидуальности часто таит лишь умственное убожество, вся в похотях и вся в прихотях людей, называемых поэтами».

Человек умный, тонкий, с безупречным вкусом, он полагал, что так называемая идея свободного проявления личности, возведённая в ранг культа и не сдерживаемая более никакими нравственными ограничителями, таит в себе опасность выродиться в банальную «страстишку поражать и слепить несбыточностью, дерзостью, пороком и даже безобразием».

Цитата из доклада «Об эстетическом критерии», подготовленного Иннокентием Анненским: «Дело не в морали, а в раздумье, скромности, сомнении и сопротивлении. Мы все хотим припечатать, озарить, напугать, встревожить, донять. Тайна нужна нам, это наша пища. Но наша тайна - нескромность, и она заставляет нас забывать о тихом раздумье, о вопросе, о благодарности и воспоминании. Идеал… Интеллектуальные элементы поэзии - стремление к справедливости, уважение к страданию, гуманность, уважение к мёртвым. Свобода есть понятие правовое, вне права свобода очень скользкое, а иногда и прямо смешное слово. Не надо бояться банальности. Человечество, идеал - не лишние слова. Прежде чем браковать такие слова, лучше серьёзно вглядываться в их содержание. Слово Красота - пожалуй, хуже. Мы опубликовываем всякий вздор, тосты. Мы забываем самокритику. Мы не скромны. Мы циничны».

То заседание Санкт-Петербургского Литературного общества, на котором Анненский собирался прочитать подготовленный им доклад, было намечено на 11 декабря 1909 г. Иннокентий Фёдорович не дожил до этого дня: 30 ноября его сердце внезапно остановилось…

Валентин Антонов

http://www.vilavi.ru/pod....o]https

"ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ"

Один из двух-трёх популярных русских романсов, которые в ХХ в. не только преодолели железный занавес, но и оказались в числе главных хитов англо-американской поп-музыки, что было невозмутимо зафиксировано зарубежными хит-парадами. В 1968 г. пластинка "Дорогой длинною" с английским названием - "Those Were The Days", оказалась одной из самых продаваемых, стала "золотой" и принесла миллионы ее исполнителям (но не наследникам создателей, ибо ошибочно считалась русской народной). На самом деле у романса есть "родители"

- это известный композитор, работавший в жанре романса - Б.Фомин (одно время руководитель популярного ансамбля "Джаз Табачников", автор музыки известных романсов - "Только раз", "Твои глаза зелёные", "Эй, друг-гитара!" и мн. др.) и уже подзабытый сейчас поэт - К.Подревский ("Вам девятнадцать лет", "Мы с тобой навек разлучены...", "Брось тревогу" и др.).

Их плодотворный и талантливый дуэт просуществовал всего 7 лет, но эти годы стали для них “золотыми” в творческом смысле. Вместе ими были написаны почти 3 десятка песен. Практически все они стали шлягерами своего времени, а некоторые из них продолжают звучать и в наши дни: “Брось тревогу”, “Вечера забытые”, “Моя золотая”, “Твои глаза зелёные”. И хотя Фомин и Подревский создавали песни и с другими соавторами, плоды их созидательного союза оказались самыми долговечными и прославленными. А популярность их романса “Дорогой длинною”, без преувеличения, обессмертила имена его авторов.

Создатели мирового шедевра познакомились в Москве в 1923 г. когда вступали в члены Союза драматических и музыкальных писателей. Несмотря на разницу в возрасте (Константин Николаевич был на 12 лет старше Бориса Ивановича), они не только нашли общий язык, но и сдружились, и стали творить вместе. И на исходе 1924 г. ими был создан романс “Дорогой длинною”.

Вся жизнь авторов перевернулась в “год великого перелома”. Первый удар соавторы, получил летом 1929 г., когда в Ленинграде с 14-го по 20 июня прошла Всероссийская муз. конференция, запретившая исполнение и издание любых романсов. Практически все песни Подревского попали в разряд “контрреволюционных”, в том числе и романс “Дорогой длинною”. Даже его популярная песня “Стена коммунаров” получила клеймо “псевдореволюционной”, а самого поэта назвали “нэпмановским”, упадочным” и “кабацким” подпевалой. Вдобавок к этому советская власть организовала финансовое давление на неугодных. Людям старшего поколения хорошо знакомы со школьной скамьи хрестоматийные строки В.Маяковского

Поэзия - та же добыча радия.

В грамм - добыча, в год - труды.

Изводишь единого слова ради

Тысячи тонн словесной руды.

(из стихотворения “Разговор с фининспектором о поэзии” (1926).

Однако не все знают, что прежний фининспектор был столь же страшен, циничен и беспощаден, как сегодняшний судебный исполнитель, отбирающий у нищих последнее барахло и выгоняющий на улицу неимущих. Тогда лица “свободных профессий” обязаны были ежегодно подавать заявления (декларации) о своих предполагаемых доходах на предстоящий год; уклонившихся от подачи деклараций штрафовали. Главный советский поэт находил общий язык с властями. А вот К.Подревский летом 1929 г. несвоевременно подал фининспектору декларацию, за что правление Драмсоюза описало всё его скудное имущество и присудило огромный штраф. Из-за этого поэт заболел и впал в невменяемое состояние. От этого потрясения он так никогда уже и не оправился - попал в больницу откуда уже не вернулся... Прах 42-летнего поэта покоится в семейной нише старого колумбария Донского кладбища в Москве.

Судьба Б.Фомина была более счастливой, если это, конечно, можно назвать счастьем. Писать романсы ему больше не позволяли. В 1937 г. он закономерно отправился в тюрьму, но попал в число тех немногих счастливчиков, которые были освобождены после ареста Ежова. С началом войны в его творчестве начался новый подъём. В годы войны он сочинил 150 фронтовых песен, создал вместе с друзьями фронтовой театр «Ястребок» при клубе МВД - на многие месяцы это был единственный театр в Москве, к тому же выпускавший концертные программы и спектакли, созвучные времени. Многие песни Фомина - «И не раз, и не два», «Жди меня», «Тихо в избушке», «Письмо с фронта» сразу после премьеры разлетались по стране. По окончании войны Фомина настигла новая волна забвения. Он умер в 1948 г. Похоронен на Введенском кладбище в Москве. Большинство своих произведений Фомин исполнял по памяти и не делал к ним нотных записей. Они не сохранились. До сих пор не найдены и некоторые сочинения, ноты которых были изданы Фоминым в 1920-е годы..."

Вот так Советская Россия отблагодарила авторов песни. А сама песня была вычеркнута из жизни. Будучи под запретом в течение десятилетий, она оказалась напрочь забытой. Однако за рубежом романс “Дорогой длинною” жил своей жизнью. Он оказался чрезвычайно популярен в среде русской эмиграции не только из-за искренней душевности мелодии и слов, но и, как казалось изгнанникам, из-за его явного антисоветского подтекста, недвусмысленно выраженного в словах песни. Романс звучал в русских эмигрантских ресторанах Парижа, Берлина, Белграда, Праги, Харбина, Шанхая, Нью-Йорка и др. городов мира. В русском Париже во 2-й половине 1920-х годов песня постоянно звучала в ресторане Насти Поляковой, где её, вероятно, впервые услышал А.Вертинский и тотчас включил в свой репертуар. Романс с большим успехом пели в Европе на родном языке звёзды русской эмиграции П.Лещенко, Морфесси и Л.Лопато исполнившая романс в фильме “Невиновные в Париже” (1953). Мария Шелл, швейцарская актриса австрийского происхождения, первой запела романс по-английски в американском фильме “Братья Карамазовы” (1958), где она исполнила роль Грушеньки. Так бы и остался этот романс за морями, если бы не сын российских эмигрантов, англичанин Юджин Раскин.

Изначально, песня была специально написана для певицы и поэтессы Е.Б. Белогорской (автора текста другого известного романса "Осень, прозрачное утро"), выступавшей на эстраде с исполнением лирических песен. Б.Фомин долгое время работал аккомпаниатором на её концертах.

Официальной датой создания романса считается 1924 г., но о точном датировании исследователи спорят до сих пор, так как у романса существовало 2 варианта, первый на текст и музыку самого Б.Фомина (этот вариант, по мнению исследователей, ранее 1924 г. исполнял Вертинский), а второй, общеизвестный - с доработанным текстом К.Подревского.

"Ездили на тройке с бубенцами..." ("Дорогой длинною")

Сл. К.Подревского в обработке А.Вертинского

Ездили на тройках с бубенцами,

А вдали мелькали огоньки...

Мне б сейчас, соколики, за вами,

Душу б мне развеять от тоски.

Припев:

Дорогой длинною

И ночью лунною,

Да с песней той,

Что в даль летит, звеня,

И с той старинною,

С той семиструнною,

Что по ночам так мучила меня!

Так, живя без радости, без муки,

Помню я ушедшие года

И твои серебряные руки

В тройке, улетевшей навсегда.

Припев

Дни идут, печали умножая,

Мне так трудно прошлое забыть.

Как-нибудь однажды, дорогая,

Вы меня свезете хоронить.

Припев

Какой из вариантов исполнения считать более ранним, остается не выясненным. Песня входила в ранний (до эмиграции) репертуар А.Вертинского и по одной из версий, с большой вероятностью могла быть впервые исполнена в программе первого бенефиса певца, который состоялся в Москве 25 октября (по ст. ст.) 1917 г. В газетах тех дней объявления и заметки о "Бенефисе Александра Вертинского" соседствуют с репортажами о захвате революционными бандитами телефонной станции, телеграфа и Зимнего дворца. Однако не удивительно, что в день октябрьского переворота, овации на концерте вызвала не эта песня, а более мощная, душевная и патриотическая композиция - "То, что я должен сказать". Отдельные исследователи считают что примерно в то смутное время романс "Дорогой длинною" и стал одним из главных "шлягеров" в охваченной революцией и гражданской войной России.

После отъезда Вертинского, эту песню в 20-е годы с оф. эстрады исполняли певицы Е.Белогорская и Т.Церетели. Первое издание романса с текстом К.Подревского вышло в СССР тиражом 10 тыс. экз. в 1925 г., но уже весной 1929 г. в Ленинграде проходит Всероссийская муз. конференция, на которой запрещается исполнение и издание романсов. На эстраде наступает затишье. Во всю бушует запретительная система Главреперткома. Весь репертуар был поделен на 4 группы. В разряд "Г" (контрреволюционный), попали почти все романсы Фомина, любимые публикой.

В 1950-е годы отношение к жанру романса постепенно меняется и его исполняют уже не только в советских филармониях и эмигрантских салонах (пел Ю.Морфесси), но и кое-где в мире. Наконец в 60-х годах в СССР вышел миньон с версией песни в исполнении грузинской певицы Н.Брегвадзе. В Штатах эту песню впервые, ещё в 50-е, начал исполнять дуэт "Джин и Франческа", а потом поэт и композитор Джин Раскин адаптировал её текст к английскому языку для популярной американской фолк-группы “The Limeliters”, заодно приписав(!?) себе и авторство. В английской версии песня получила название - "Those Were The Days", что в переводе означает - "Дни былые". Английские стихи - пожалуй, не менее талантливые, чем оригинал и отдаленно напоминают русскую фабулу - "печаль по ушедшим дням, которые были так веселы...". Далее в 1968 г., события начали развиваться стремительно.

Как гласит легенда, 5 марта 1968 г., скучающая фотомодель Твигги - одна из секс-символов времён хиппи и рок-революции, включила телевизор. По теле-каналу BBC показывали один из нескончаемых английских муз. конкурсов - "Opportunity Knocks" и вдруг голос который донёсся с экрана, заставил модницу вздрогнуть. Звучал великолепный голос Мэри Хопкин скромной и юной провинциалки из Шотландии , которой только что исполнилось 18. Вскоре после этого выступления молодой исполнительнице предоставился отличный шанс. Случилось так, что девушка познакомилась с человеком, который своим неожиданным "вмешательством" решил всю её дальнейшую судьбу...Одного из "светских" приятелей фотомодели, которому тотчас позвонила Твигги, звали... Пол Маккартни. К тому времени Пол уже был признан лучшим композитором ХХ в., но дело даже не в этом. К 1968-му году в коллективе "The Beatles" уже возникли сложные внутренние противоречия, началась череда конфликтов, работа шла тяжело и музыканты решают заняться сольными проектами и продюсированием молодых исполнителей.

Как раз тогда музыканты-участники популярнейшей группы "The Beatles" создали собственную звуко-записывающую компанию "Apple Corps Ltd." и разместили в газетах объявления о поиске молодых талантов. А кем ещё, как не очевидным талантом, была Мэри Хопкин?! Вскоре молодая певица подписала контракт с фирмой грамзаписи "Apple" и уже через месяц П.Маккартни представил одарённую юную шотландку в одном из популярнейших американских теле-шоу "David Frost Presents" (Шоу Дэвида Фроста).

С 1968-го Маккартни начинает продюсирование молодых исполнителей - Мери Хопкин и группы "Badfinger" ('Бедфингер'). Однажды, услышав в одном из лондонских клубов превосходную песню "Those Were The Days" ("Дни былые"), Маккартни предложил её для исполнения начинающей певице. Началась активная работа над первой пластинкой (синглом) начинающей певицы. Один из молодых сотрудников фирмы "Apple" - Тони Висконти (позднее - знаменитый продюсер) помогает Маккарти записать инструментальные партии к новой версии песни и аранжировку. В августе, в национальном хит-параде 1968 г. песня "Those Were The Days" в исполнении М. Хопкин занимает престижное 2-ое место, а сингл становится первой - и пожалуй самой удачной пластинкой (если не считать песен самих "Битлз") за всю историю фирмы "Apple". По тогдашней британской традиции она исполняла американскую (хотя в действительности - русскую) песню - "Those Were The Days", которая есть ни что иное, как версия известной русского романса "Дорогой длинною...".

Для утверждения М.Хопкин в качестве звезды международного масштаба компания выпустила дебютную запись Мэри на 4-х языках. Не считая англоязычной версии , запись песни “Those Were The Days”("Дни былые...") вышла на французском языке - “Les Temps Des Fleurs”, на немецком - “An Jenem Tag”, на итальянском - “Qelli Erano Giorni” и на испанском - “Que Tiempo Tan Feliz”. Английские версии песни так же были выпущены в Аргентине, Соединённых Штатах и в Польше. Текст песни перевели на польский, финский, шведский, венгерский, иврит, японский, китайский, корейский, греческий и иные языки... По сути романс на музыку Б.Фомина знает и поет весь мир.

Из за вышеупомянутых авторских прав экс-битла ничего не подозревавший Б.Алибасов со своим "На-на" получил строгий запрет на исполнение классической русской версии "Дорогой длинною" в Западной Европе! Вот как поворачивается жизнь песни... Почему же она так популярна в мире? Быть может потому ее поют, что в ее мелодию изначально была заложена чрезвычайно большая энергетика... Слушая этот романс хочется реально танцевать и рвать на себе рубаху или запрыгнуть на коня и куда то скакать, или сделать что то подобное, столь же несовременное... Романс будит в каждом слушателе чистые и искренние чувства, которых всегда было в избытке в прежние века, пока современный человек не уткнулся в телевизор, мобильник и компьютер... Романс "Дорогой длинною" существует вне времени и пространства и быть может поэтому эта песня нравится всем нам...

http://heartsongs.narod.ru/hs/105_dorogoj_dlinnoju.html

http://www.liveinternet.ru/users/sforza_mcintosh/post378718944/

Dalida

Francis Goya (guitar)

Paul Mauriat (instrumental)

Freddy Mercurys Minneband

Karel Gott

Дуэт "Цыганский романс"

Олег Погудин и Евгений Дятлов

"СРЕДЬ ШУМНОГО БАЛА, СЛУЧАЙНО..."

Они не были знакомы, хотя жили в одном городе. Пути их никогда не сходились, хотя могли сойтись – в театре, в концертах, на званых обедах. Может быть, потому, что один принадлежал ко двору, высший свет крепко держал его за фалды обязательного для придворных балов фрака, государь то и дело приглашал к себе, а с ним он был знаком еще с тех времен, когда Александра II называли наследником. Должность его при императоре была невелика – но двор хорошо знал его имя, знали Петербург и Москва, да и вся матушка Россия зачитывалась его стихами – он был поэт, один из лучших в ту пору на Руси – в ту пору, уже после Пушкина.

Другой был консерваторский преподаватель, вел класс композиции, жил все более в Москве, любил, но все же немного побаивался Петербурга – и не потому, что тот был захлестнут холодными ветрами и тонул в сверкающей морской изморози – столичный холодок иной раз забирался в душу, когда шел он мимо Зимнего и заглядывал по необходимости в присутственное место. Первопрестольная же упивалась его музыкой, имя его восторженно произносили студенты, артисты и невысокие чины из московских департаментов.

Так никогда они и не встретились, во всяком случае, документы об этом умалчивают. Значит, так угодно было их судьбам, и об этом можно только сожалеть. Однако и без несостоявшейся встречи их имена не порознь, а вместе звучат для нас как-то привычно, даже буднично. Ими создано такое, чему могли завидовать многие другие, состоявшие в близкой дружбе. Чайковский, стихи Алексея Толстого… Привычно, да? Чайковский приехал в Браилов в середине мая, прямо из Каменки, к концу дня. Встретили его по-царски, так встречали только саму барыню, Надежду Филаретовну, – но пусто было в прохладных комнатах усадьбы фон Мекков в Браилове, давно уже не видала прислуга ни барыни, ни ее многочисленных родственников. Стояли жаркие дни, Чайковскому накрывали стол в роще, у пруда он завтракал, обедал и пил чай в одиночестве и, глядя на ровную бездыханную пелену пруда, мог спокойно работать. В первый же день ему отдали пакет от Надежды Филаретовны, и в нем несколько листков, которые он ждал. Из Флоренции, 3 месяца назад, после долгих прогулок по городу, окутанный тоской по дому, он писал ей, что хотелось бы ему хоть глотка русской поэзии. Вот графа А. Толстого, например, – музыка из его стихов так и сочится, то капля за каплей, то бьет фонтаном, да похлеще царскосельских. И писать просил на браиловский адрес, знал, что гостить он там будет в одиночестве, а это всегда работа. Он тотчас вскрыл пакет. Листков в нем было несколько. Стихи, переписанные крупным почерком Надежды Филаретовны. Первое же заставило читать с каким-то нарастающим стеснением в груди, сдавило горло, и он весь сжался: «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты. Лишь очи печально глядели, а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели, как моря играющий вал...»

Утром следующего дня он сидел в роще за столом и бегло ставил значки на плотном листе нотной бумаги.

«Тебя я увидел…» Кто же эта незнакомка, которую Толстой встретил на балу? Горели свечи в люстре, сверкал начищенный медью оркестр, кружились пары в вальсе, потом, взявшись за руки, неслись в мазурке. Мелькали аксельбанты и эполеты, черные фраки и сюртуки, пышные кринолины и дразнящие декольте – и маски, маски, маски... Из узких прорезей для глаз летел в зал сверкающий восторг. И вдруг все оборвалось, растаяло. Для него. В залу вошла она… Вот так это было.

В залу вошла она: маска прятала лицо, в прорезях алмазинками вспыхнули две точки и обожгли его, чуть полноватые, резко очерченные губы вытянулись в улыбку – ему! – на высокий лоб упала прядка ее светлых, причесанных пышно волос. Она была высока ростом, тонка в талии и вся светилась невероятным изяществом. И все оборвалось, растаяло, исчез оркестр, погас блеск меди, и наследник исчез – подле него он стоял весь вечер, не позволяя себе танцевать. Он повернулся спиной к Александру, но тот не заметил этой неучтивости – бал в Большом театре давал цесаревич и, конечно же, был в центре внимания, а его самого больше занимали дамы. А потом грянул котильон, и граф очнулся. Не понимая, что с ним происходит, он бросился к ней. Учтиво пригласил, в танце был несколько скован, что-то говорил ей, она отвечала. Голос у нее казался мягким и глубоким, а алмазинки в прорезях вдруг погасли, и глаза смотрели на него удивленно.

После танца он не вернулся к его высочеству. Да простит цесаревич, он останется с ней. И будет говорить с этой незнакомкой. О чем? Да так, ни о чем серьезном, как и бывает на балах. Несомненно, она красива, так хочется думать…

- Пожалуйста, снимите маску.

– Нет-нет, что Вы... в другой раз... Я надеюсь, его высочество доволен маскарадом?

– Его высочество любит только женские маски…

– А Вы, сударь?

– И я...»

Он внимательно посмотрел на нее, и губы ее дрогнули.

– Позвольте представиться – граф Толстой… Алексей… Константинович… Так я надеюсь... этот «другой раз» не заставит себя ждать?

– Да, я пришлю Вам приглашение… Я буду рада видеть Вас…

Чайковский возвращался с прогулки, держа в руках записную книжку. Он шел по тропинке, густой колокольный звон браиловской церкви висел над усадьбой. Была поздняя обедня, двенадцать. Что он знал о Толстом? Богатый помещик, с родословной, в которой были отмечены отвагой его предки, защищавшие Отечество; с почтительностью имя графа произносилось в салонах, где Чайковскому доводилось бывать, а почтительность эта – не из-за доблести предков, а из-за смелости и доброты самого графа за то, что мог защитить перед Александром и его монаршим отцом опального Тургенева, который был однажды взят под арест, хлопотать о вызволении из ссылки Шевченко, а главное, за то, что является одним из «отцов» личности уж очень примечательной – Козьмы Пруткова.

Говорили о Толстом, что хотя он и был человеком нрава кроткого, но при остроумии своем злой на язык, особенно когда это касалось господ чиновников, отличавшихся мздоимством и таких же тупых, как и сам директор Пробирной палатки К.П. Прутков. Стихи графа расходились мгновенно, как и его роман, «Князь Серебряный» был чуть ли не в каждом столичном доме, в театрах шла трилогия Толстого о первых русских царях, и говорили не только о драм. таланте автора, но и его глубокой образованности. И вот стихи... «Не ветер, вея с высоты, листов коснулся ночью лунной…» «Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды...» «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре, о, не грусти, ты все мне дорога, но я могу любить лишь на просторе, мою любовь, широкую, как море, вместить не могут жизни берега...»

Вот и любовь к ней – широкая, как море, а стихи эти вместить может только та музыка, которая сольется с каждым их словом. Надежда Филаретовна проявила отменный вкус. Стихи, отобранные ею, с его и Божьей помощью станут романсами. Их будет 6, и они составят целую тетрадь, опусу он даст №38 и напишет: «На стихи графа А.К. Толстого». И первый из них – «Средь шумного бала...».

«Средь шумного бала, случайно…» Строчку эту Толстой повторял, сидя в возке, который вез его домой. Был поздний вечер. Город окунулся во мглу, крутила метель, редкие прямоугольники светлых окон неслись навстречу возку, быстро скользящему по набережной Невы. Он ехал от нее, незнакомки в маске, теперь он знает ее имя – Софья Андреевна Миллер, в девичестве Бахметева, род древний, именитый; она носит фамилию мужа, конногвардейского ротмистра, с которым давно в разрыве.

Приглашение последовало вскоре после бала, и вот сегодня, сидя подле нее в небольшой и небогато обставленной гостиной, он хорошо понимал, что тогда, на маскараде, произошло нечто неожиданное для него. Не поиски нового романа привели его на бал, он ведь выполнял свой служебный долг. А романы... Он не был повесой, не волочился за красавицами, но был недурен собой, умен, к тому же – прекрасно воспитан, и женщины не обходили его вниманием. Любовь? Ее он почти не знал, и как бы ни красива была его очередная пассия, расставаясь с ней, оставался спокоен и – холоден. А сейчас... Перед ним сидела вовсе не красавица, но он не мог оторвать от нее взгляда, не мог наговориться с ней, да и не светской болтовней с легким и игривым спором были заняты они, а беседой о поэзии и музыке; она поразила его начитанностью, легко переходила с одного языка на другой, цитируя Гете, Ронсара, Шекспира.

Он был потрясен, а она, заметив это, лукаво предложила ему поговорить на... санскрите, и он не думал о ее некрасивости – большой лоб, широкие скулы, волевой мужской подбородок. Потом они заговорили о музыке, Софья Андреевна обнаружила превосходное знание Моцарта, Баха, Шопена и пообещала в следующий раз петь для него. И все это – просто, изящно, с улыбкой, с чуть заметным прищуром умных глаз, с движениями, отточенными грациозностью. Он ехал в возке, не замечая метели, уйдя в себя, бормоча пришедшее на ум, когда оказался на улице: «Средь шумного бала, случайно...».

А дома уже не мог остановить поток строчек, они захлестнули его. Чайковский ничего не слышал и не видел вокруг, оставшись надолго за чайным столом в роще. Не видел лакея, который стоял в ожидании поодаль, не слышал щелканья соловья и треска цикад. Да и как было слышать ему, если мелодия, та самая, единственная, не приходила, если отбрасывал он все то, что считал недостойным этих стихов. Не то, не то... Сочинить романс, конечно, не оперу сочинить; решает все только одна мелодия, но вот какая? Уж лучше оперу…

И Чайковский ждал эту мелодию, за столом рисовал кружочки на нотном листке, потом зачеркивал, будто ненужные темы были именно в них.

Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской суеты (да, да, это – суета! – балы, сплетни, интриги, осуждения и, не приведи Бог, еще дуэли!) тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты (теперь, маска, я знаю тебя, черты твои – прекрасны!). Лишь очи печально глядели (только так и смотри всегда, в твоей печали – нежность!), а голос так дивно звучал, как звон отдаленной свирели (потому что в свирели столько нежности), как моря играющий вал (с тобой легко, хотя ты непредсказуема). Мне стан твой понравился тонкий (ты кажешься удивительно легкой, я бы смог поднять тебя, как пушинку!) и весь твой задумчивый вид (там, на балу, ты не торопилась танцевать, стояла и молча смотрела на закрутившийся в вальсе зал), а смех твой, то грустный, то звонкий (он-то меня и сразил!) с тех пор в моем сердце звучит (и будет звучать долго, мой друг). В часы одинокие ночи (горит свеча, в пламени ее светится твое лицо) люблю я, усталый, прилечь, я вижу печальные очи, я слышу веселую речь (ты – наваждение мое!) и грустно я так засыпаю, и в грезах неведомых сплю (ты со мной, моя греза. Никогда раньше я не видел грез, теперь вижу тебя. Ты моя мечта и моя явь!). Люблю ли тебя, я не знаю, но кажется мне, что люблю! (Если это не любовь, тогда нет на свете любви. Люблю тебя, люблю!..)

... Утром он был у нее, к большому изумлению Софьи Андреевны, вручил стихи, аккуратно переписанные и вложенные в пакет, и тотчас же откланялся. Он снова сел в возок и, набросив полость, устало посмотрел на завьюженное петербургское небо. Он не знал, что начинается его новая жизнь, что их любовь будет долгой и прочной, что обвенчаются они через 12 лет, когда мать Толстого, не разрешавшая сыну вступать в брак с женщиной, которая умом и независимостью своей вызывала грязные сплетни, почиет в бозе; не знал, что будет наезжать часто в имение ее Смольково под Саранском и проводить за работой долгие летние дни и зимние вечера. Не знал, что, храбро сражаясь в Крымскую войну, мог умереть от тифа и спасет его она, разыскав в тифозном госпитале. Не знал, что спустя много лет напишет ей: «Я не могу лечь, не сказав тебе, что говорю уже 20 лет. Что я не могу жить без тебя, что ты мое единственное сокровище на земле, и я плачу над этим письмом, как плакал 20 лет тому назад. Думая о тебе, я в твоем образе не вижу ни одной тени, ни одной, все – лишь свет и счастье...»

И не знал, что она переживет его почти на 20 лет, что вновь соединятся они – в склепе, в его имении Красный Рог. И снова колокольный звон повис над Браиловом. Заканчивалась последняя служба – уже 8. И вдруг... Вот она! Та самая, которую он ждал, – красивая, светлая, грустная, теплая. В дом, в дом, в кабинет – к роялю! И Чайковский резко встал и, к удивлению застывшего в испуге лакея, побежал к дому. Колокольный звон плыл над Браиловом.

Анисим Гиммерверт

Из книги «Последняя сказка»

http://www.promegalit.ru/publics.php?id=4436

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Четверг, 17 Ноя 2022, 12:32 | Сообщение # 3 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

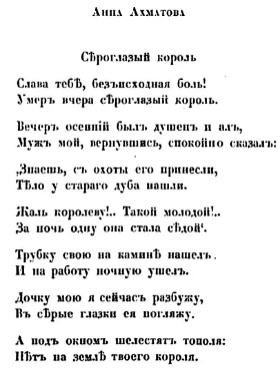

Статус: Offline | "СЕРОГЛАЗЫЙ КОРОЛЬ"

Романс А.Вертинского на стихи А.Ахматовой «Сероглазый король» имел любопытную предысторию, связанную с идейным и поэтическим антагонистом его создателей - В.Маяковским. Осенью 1921 г. большевистское руководство страны начало масштабную партийную чистку, вызванную неоднозначной реакцией части коммунистов на первые результаты новой экономической политики. По аналогии с ней громкоголосый лидер футуристов, постоянно искавший новые формы для своих выступлений, решил устроить столь же масштабную чистку современной поэзии. Она началась в московском Политехническом музее 19 января 1922 г. Афиша объявляла, что в этот день будут чиститься поэты, поэтессы и поэтессенки с фамилиями на буквы А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З. И что неявка на судилище не освобождает их от чистки - чистить будут заочно.

А.Ахматовой из-за начальной буквы фамилии пройти процедуру пришлось одной из первых, хотя и заочно. Маяковский, выступавший в качестве прокурора искусства, охарактеризовал ее как дрянную, мыльную поэтессу. Тем не менее он прочел одно из ее самых популярных стихотворений - «Сероглазый король» (1910). Считая, очевидно, что разоблачает автора в глазах собравшихся, он обратил их внимание на ритмическое сходство ахматовского стихотворения с популярной до революции песенкой об ухаре-купце («Ехал на ярмарку ухарь-купец, / ухарь-купец, молодой удалец!»). Наскоро разделавшись с еще одним дореволюционным стихотворением Ахматовой, он предложил запретить ей на 3 года писать стихи, «пока не исправится». Большинством участников «суда» это предложение было поддержано.

Ритмика «Сероглазого короля» и «Ухаря-купца», в самом деле, одна и та же. Но, во-первых, прежде чем стать популярной дореволюционной песенкой на мелодию Я.Пригожего (во многом благодаря певице Н.Плевицкой), «Ухарь-купец» был широко известным стихотворением с трагическим содержанием, написанным поэтом И.Никитиным в 1858 г. Во-вторых, еще до Никитина, в 1845-м, другой выдающийся русский поэт, Я.Полонский, в той же ритмике написал лирическое стихотворение «Тени» («Пó небу синему тучки плывут, / пó лугу тени широко бегут…»), которое намного раньше «Ухаря-купца» также сделалось народной песней.

Наконец, не менее популярной как до, так и после Октябрьской революции была песня на музыку А.Н. Дюбюка «Улица, улица» («Раз возвращаюсь домой я к себе,/ улица странною кажется мне…»), имеющая ту же ритмику. О чем это говорит? Да о том, что, создавая «Сероглазого короля», Ахматова сознательно и вполне оправданно использовала ритмику, давно утвердившуюся в русском стихосложении. Народу она нравилась, Маяковскому, похоже, нет. Кстати, и сама поэзия Ахматовой нравилась народу почему-то больше, чем лозунговые стихи лидера футуристов.

Вдова поэта О.Мандельштама Надежда Яковлевна вспоминала, как в 1920-е годы на проводимые в провинции поэтические вечера Маяковского из-за нехватки народа организаторы свозили пожарных без касок. Ахматову же только раз в середине 1920-х разрешили выпустить, и «милиция еле сдерживала обезумевшую толпу, рвавшуюся в зал». Впрочем, вычищал Ахматову из русской литературы Маяковский, кажется, не только за мыльность поэзии и использование ритмики дореволюционных песенок. Писатель В.Катаев оставил интересное воспоминание о том, как в 1910-е годы в Петербурге Маяковский в артистическом кафе «Бродячая собака» под звон тарелок читал свои стихи. Вместе с Катаевым там находились Ахматова и Мандельштам. Неожиданно Осип Эмильевич подошел к чтецу и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». Хорошо слышавшая эту фразу и, надо полагать, не сдержавшая улыбки Ахматова наблюдала довольно жалкую растерянность Маяковского, не нашедшего, что ответить. Такое Владимир Владимирович забыть не мог. Вычищенный в 1920-е годы вместе со своей создательницей «Сероглазый король» надолго покинул культурное пространство страны.

Стихотворение, впервые напечатанное в 4-м номере журнала «Аполлон» за 1911 г., только в 1976-м (!) вновь увидело свет в собрании стихотворений Ахматовой, вышедшем в Большой серии «Библиотеки поэта». Однако в другом отношении «Сероглазому королю» повезло куда больше, чем это мог бы предвидеть Маяковский даже в год своей трагической гибели, 1930. Именно тогда находившийся на гастролях в Германии А.Вертинский впервые записал на пластинку английской фирмы «Парлофон» бессмертные стихи Ахматовой, положенные на сочиненную им музыку:

Слава тебе, безысходная боль!

Умер вчера сероглазый король.

Вечер осенний был душен и ал,

Муж мой, вернувшись, спокойно сказал:

Знаешь, с охоты его принесли.

Тело у старого дуба нашли.

Жаль королеву. Такой молодой!..

За ночь одну она стала седой…

Аккомпанировал Вертинскому немецкий пианист А.Блох. Романс повсюду имел огромный успех и неизменно исполнялся русским артистом на протяжении всех последующих лет его зарубежных скитаний. Через год в Польше Вертинский осуществил 2-ю запись «Сероглазого короля», украсившую одну из сторон граммофонной пластинки варшавской фирмы «Сирена-Электро».

Она интересна тем, что аккомпанировал Вертинскому выдающийся польский пианист и композитор Ежи Петерсбурский, который во время гастролей русского певца в Польше был его постоянным партнером. Так 3-х корифеев ХХ в. - А.Ахматову, А.Вертинского и Ежи Петерсбурского — соединил на польской земле печальный романс о смерти сероглазого короля.

Возвратившись в 1943 г. на родину, Александр Николаевич попал не в лучшее время для исполнения романсов на стихи А.Ахматовой. Среди пластинок Апрелевского завода с его записями, выпущенных в 1944 г., хотя и встречается знаменитое танго на стихи поэта-эмигранта Г.Иванова «Над розовым морем», тем не менее для «Сероглазого короля» места не нашлось. Тексты Ахматовой, похоже, считались страшней эмигрантских. Ситуация лишь усугубилась после пресловутого постановления ЦК ВКП (б) 1946 г. «О журналах “Звезда” и “Ленинград”», первыми жертвами которого стали М.Зощенко и А.Ахматова.

Прошли годы. Оттепель сделала свое дело, и с конца 1960-х годов фирма «Мелодия» начинает возвращать на родину песенное и романсовое наследие Вертинского. Несколькими годами раньше его песни и романсы начинают интерпретировать отечественные певцы-профессионалы. В 1986 г. «Мелодия» выпускает альбом А.Баяновой «Мои песни», где 4-м номером записан «Сероглазый король». В 1991 г. в фортепианном сопровождении Давида Ашкенази романс исполнила В.Толкунова.

Что же касается рассказанной истории столетней давности, случившейся в петербургском артистическом кафе «Бродячая собака», то, несмотря на обескураживающее сравнение Маяковского с румынским оркестром, Осип Эмильевич в целом относился к вождю футуристов хорошо. Надежда Яковлевна вспоминала, что муж рассказывал ей, «как они когда-то подружились в Петербурге, но их растащили в разные стороны: поэтам разных направлений дружить не полагалось».

Жаль, конечно. Но, что ни говори, выпивать и закусывать все же лучше под румынский оркестр, чем под чтение футуристических стихотворений.

Николай Овсянников

31.03. 2016. журнал "Алеф"

http://www.alefmagazine.com/pub4322.html

"ДЕВОНЬКА МИЛАЯ"

1935, М-3642

Оркестр "Беллаккорд"

Из коллекции Руслана Гырбу (Кишинев)

Романс "Девонька" был очень популярен в кругах русской эмиграции. В начале 30-х годов исполнял его с эстрады "Павильона-Рюсс" в Бухаресте, связанный годами дружбы с П.Лещенко, певец и музыкант Ж.Ипсиланти. Возможно, от него и попал романс в репертуар П.Лещенко. Кому он посвящён? По воспоминаниям одних этот романс из репертуара А.Баяновой, и то, что П.Лещенко стал её петь, внесло в их отношения некоторый разлад. Позже Баянова рассказывала, что услышала «Девоньку» от Ипсиланти, и песня посвящалась Другие говорят, что исполнение Петр Константинович посвятил своей возлюбленной - Верочке.

Аркадий Аксельрод - полузабытый московский композитор конца ХIХ - начала ХХ в. Автор музыки и слов целого ряда романсов и песен. Это - "Милый мой, дорогой", "Не верю я", "Девушка и море", цыганские романсы "Плюнь на всех" и "Желание", романс-настроение "Ночь нисходит на мир полусонный", вальс "Разочарование", офицерская заздравная "Выпьем братцы".

Композитор также переложил на музыку стихи других поэтов. На стихи Я.П. Полонского - "И грустно, и смешно, и тягостно, и больно», Н.В. Щербак-Цихоцкой - "И мы разошлись", А.К. Толстого - "Край ты мой", П.М. Розенгейма - "Параша". Аксельрод расширил границы романса, вводя новые формы жанра: романс-вальс, романс-настроение. Романсом-настроением назвал он свой светлый гимн любви - "Девоньку", ставшую популярной в 1935 г.,после того, как её записал на пластинку П.Лещенко.

В.А. Всесвятский - автор стихов романса (авторское название "Девонька милая, девонька славная"). Информации о нем практически нкт. В архивах РГБ сохранились ноты 1911 г. и оригинальные стихи Всесвятского, несколько отличающиеся от тех, что можно услышать в романсе.

Осень... осыпаются листья старого дуба,

Ветром уносятся далеко, далеко...

И в резком контрасте с умирающей природой

Мчится мысль туда, где ещё зелены вербены,

Где туманит голову запах магнолий,

К далёкому голубому морю

И к таким же голубым, как море, глазам...

Дъвонька милая,

Дъвонька славная,

Дъточка радость моя,

Если б ты знала, моя ненаглядная,

Грустно мнъ, какъ безъ тебя!

Утромъ проснусь, не успъю опомниться,

первая мысль въ головъ

Какъ моя дъвонька,

любит ли, помнит ли

Друга въ далекой странъ.

Мнъ голубые мерещатся глазыньки,

Нъжные, страстные... рай.

Они мои грезы, они – мои сказыньки

Мой обътованный край.

Осень, тоска, вянът зелень унылая

Бьется и пенится море

Волна за волной

Здесь же все грустно, о,

Здесь мне не верится,

что снова ты будешь со мной

Ахъ девонька милая,

Дъевонька славная,

Дъеточка радость моя,

Если бъ ты знала, моя ненаглядная,

Грустно мнъ какъ безъ тебя.

http://petrleschenco.ucoz.ru/forum/27-431-1

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Воскресенье, 27 Ноя 2022, 17:01 | Сообщение # 4 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | ПОСЛЕДНИЙ РОМАНС НИКОЛАЯ ХАРИТО

Его имя неразрывно связано с этим романсом. Ему пророчили колоссальную славу и счастливое будущее. Но преждевременная смерть на дуэли оборвала его жизнь в самом расцвете...Судьба отвела Н.Харито всего 32 года земной жизни, а талант подарил бессмертие. Автор множества романсов, он известен, прежде всего, пленительно-трогательным:

Отцвели уж давно

Хризантемы в саду,

Но любовь все живет

В моем сердце больном...

Наверное, нет на постсоветском пространстве такого человека, который бы не знал этого старинного романса с удивительно-трогательным названием. Да и не только в России знают и поют этот чудный романс, ведь он с такой же нежностью исполняется, во многих русскоязычных семьях, разбросанных по воле судеб в лихолетье по всему миру… Говоря о жизни и творчестве Николая Ивановича никогда нельзя забывать, что он был «дитя своего времени» - времени революций, реформ, преобразований, разлома общественного бытия. Он родился 19 декабря 1886 г. в Ялте. Отец, Иван Петрович Иванисов, был горным инженером из семьи состоятельных русских дворян с армянскими корнями. В 1884 г. он был направлен в Ялту для строительства дорог на южном побережье, в том числе и для прокладки трассы к будущему дворцу последнего российского императора – Ливадию. По причине «особо важного задания» он был вынужден надолго оставить в Санкт-Петербурге семью. Именно там, в Ялте, Иван Петрович встретил красавицу-гречанку, и это решило его дальнейшую судьбу.

Мать будущего маэстро, Надежда Георгиевна Харито, была гречанкой и происходила из балаклавских мещан, Официально жениться на ней при живой законной супруге Иван Петрович не мог. Оставался только один вариант – внебрачное сожительство, или, говоря современным языком - гражданский брак. И в этом счастливом, но неузаконенном браке, кроме Николая, родилось еще 4 дочери, сестры Николая - Вера, Лида, Елена и Надежда. В связи с тем, что официально Иван Петрович и Надежда Георгиевна не были женаты, все дети получили фамилию матери.

Иван Петрович был весьма состоятельным, имел в Ялте роскошный особняк, а в Алупке купил сосновый лес площадью 22 гектара. В этом лесу он хотел открыть частный санаторий для больных туберкулезом, поскольку и сам страдал этим недугом, что, со временем, сказалось и на Николае. Но отец будущего композитора, был не только состоятельным человеком, но и уважаемым. В его доме постоянно бывали именитые гости из Москвы и Санкт-Петербурга. Достаточно сказать и то, что в их доме бывал с семьей и сам Николай II, а юный Коленька исполнял для августейших особ фортепианные пьесы.

Надежда Георгиевна была образованной женщиной, хорошо разбирающейся в искусстве. Ее муз. наклонности перешли к детям, которые с малых лет обучались игре на фортепиано. Самым одаренным из них оказался Коля, виртуозно исполнявший произведения Баха, Бетховена, Шопена, Чайковского и любимого Рахманинова, что отмечалось гимназическим начальством похвальными грамотами. Но была у него одна особенность - играл он не по нотам, а по своей муз. памяти. А его школьными друзьями по гимназии были будущий детский писатель и поэт С.Я. Маршак и П.Л. Вайнер - будущий революционер П.Войков. Через годы Николай Иванович посвятит своему ялтинскому другу романс «Минувшего не воротить» на стихи Т.Строевой. Вообще, та ялтинская гимназия, была «роддомом» многих талантов для России, ведь членами опекунского совета ее были Е.Пешкова (жена М.Горького), А.П. Чехов, а муз. наставниками – Ф.Шаляпин и С.Рахманинов. Правда, ещё никто не знал, что Федор Иванович через несколько лет будет исполнять знаменитые «Отцвели хризантемы» Н.Харито под аккомпанемент С.Рахманинова.

В 1907 г., по служебной необходимости, семья Иванисова - Харито переехала в Киев, и Николай становится студентом Киевского университета, а точнее, Императорского университета св.Владимира. Как один из лучших выпускников Ялтинской гимназии, он сначала становится студентом физико-математического факультета, но затем переводится на юридический. Киев стал настоящей духовной консерваторией для будущего «короля романса». Но, оставаясь студентом, Николай Иванович жил и своей студенческой жизнью. В это время он примыкает к той части студенчества, которая участвует в политических забастовках и антиправительственных демонстрациях, за что попадает в черный список. Как всякий порядочный студент того времени, не раз бывал на грани отчисления за участие в революционной деятельности. Один раз это было демонстративное исполнение «Марсельезы» при намеренно раскрытых окнах. В другой - волнения, связанные со смертью Л.Толстого. Тогда в агентурных донесениях говорилось, что студент Харито протянул по коридору полог с надписью «Вечная память Льву Николаевичу Толстому». Только заступничество известного ученого, профессора кафедры международного права Отто Эйхельмана не столько спасло, сколько отсрочило наказание. В те годы по университету гуляло четверостишие:

Не все хорошее забыто,

Не всюду царствует обман.

Среди студентов есть Харито,

А в профессуре - Эйхельман.

В университете Н.Харито постоянно находился в центре студенческой жизни. Все обычные студенческие музыкально-поэтические вечера всегда проходили с его участием. Он играл на рояле, пел, читал свои и полюбившиеся стихи других поэтов. Ему неоднократно и настоятельно советовали сочинять романсы, заполонившие тогда всю муз. жизнь страны. И вот осенью 1910 г. он написал первый и, как оказалось впоследствии, свой самый знаменитый романс «Хризантемы».

Существует очень красивая легенда об истории создания этого самого популярного романса: «Появился этот изумительный шедевр после такого случая. Капельдинер передал в ложу № 5 Киевского оперного театра, где сидел Н.Харито, открытку от незнакомки с надписью: «Какой вы интересный! Вы выделяетесь среди всей этой толпы!»

Записка, действительно, была. Она даже сохранилась в архиве покойной сестры поэта Н.Лавровской–Харито, но написана она была через 8 лет после создания романса, то есть в 1918-м. Несмотря на достаточное финансирование, Николай подрабатывал тапером в кинотеатре, располагавшемся на Фундуклеевской ул. в здании театра Бергонье.

Так выглядел театр Бергонье в 1910 г.

Там впервые и прозвучал пленительный романс, моментально ставший популярным. А уж когда в 1913 г. по сюжету романса сняли «фильму» «Отцвели уж давно хризантемы в саду» с участием в нём тогдашних звёзд немого кино - И.Мозжухина и Карабановой, Н. Харито стал настоящей знаменитостью. Но, конечно же, первыми слушателями романса в исполнении самого автора и его текста слов, были его друзья по студенческой жизни. И, как только слава о молодом композиторе и исполнителе и его душевном романсе прошла по Киеву, известный киевский издатель В.Л. Идзиковский издал романс. Николая Иванович был еще молод и далеко не сведущ в таких делах, чем, собственно и воспользовались его покровители. Да, действительно, молодого и неизвестного автора встретили приветливо, а после, когда романс был проигран и спет самим автором, Идзиковский взял его к изданию. Но для издания необходимо было отредактировать текст. И тогда издатель попросил известного и весьма популярного тогда в Киеве исполнителя русских и цыганских романсов В.Шумского, внести свои поправки. Шумский с удовольствием это сделал, но при этом не постеснялся объявить себя соавтором. Так и был издан романс, где рядом с именем композитора был указан Шумский как автор текста.

Николая продолжал подрабатывать в «Доме Бергонье». Там же он встретил свою любовь - Марию. Счастье пришло к Николаю полной мерой. За этот первый в своей жизни романс композитор получил и свой первый гонорар - 15 руб., что по тем временам было суммой немалой. А после, Николай Иванович серьезно занялся сочинением романсов. В киевской прессе того периода (весна – осень 1911-го) часто печатались такие сообщения: «Вчера в Художественном театре миниатюр В. Шумским с большим успехом были исполнены новые романсы киевлянина Н.Харито: «Кончилось счастье» и «Тихо, тихо дремлет». Романсы очень красивы и мелодичны, в них много настроения».

После «Хризантем» очень известными и широко исполняемыми были такие его романсы, как «Тени минувшего», «Астры осенние», «Минуты счастья» и др. После оглушительного успеха «Хризантем» он продолжает сочинять с удвоенной энергией. Его романсы звучат повсюду; часто он пишет их на свои собственные стихи. В те годы стихи и ноты печатались на красочных листках с виньетками и распространялись, помимо подписки, обычными разносчиками. Иметь в доме ноты романсов Харито стало уже модным. Но даже уйдя с головой в муз. деятельность, Николай Иванович не оставил своей прежней студенческой привязанности – политической борьбы. События 2 – 5 сентября 1911 г. в Киеве, когда был смертельно ранен российский премьер-министр П.А. Столыпин, самым трагическим образом повлиял на судьбу автора «Хризантем», несмотря на его известность. Резонанс в самой России и мире после покушения на Столыпина, был огромен. Имя его убийцы – Дм. Богрова, было проклято. Полиция искала всех друзей Богрова, среди которых оказался и Н.Харито.

Н.Харито (на заднем плане в центре в белой фуражке) вместе с друзьями по кружку «эсеров». Предположительно, в первом ряду - Дмитрий Богров…

Были арестованы все друзья Богрова. С учетом известности автора романсов и того, что прямой вины Харито не было доказано (хотя вспомнили ему все похождения в университете) он в феврале 1912 г. был выслан под надзор полиции в поселок Пинегу Архангельской губернии на 2 года. В качестве трудовой повинности назначили валку и обработку леса. Н.Харито к тому времени был уже женат, и его супруга М.О. Федорович последовала за ним в Пинегу. Он и здесь, на севере, не переставал писать стихи, сочинять музыку. Одна из мелодекламаций этого периода - «Третью ночь бушует вьюга» - посвящена друзьям-ссыльным.

В Пинеге Харито заболел - врачи нашли у него начальную стадию туберкулеза, сказалось наследственность по отцовской линии. Его Имя продолжало ласкать слух российского общества и правительство выдало разрешение на выезд для специального лечения в Швейцарию с зачетом срока лечения в общий срок ссылки. Благосостояние семьи Харито позволило воспользоваться этим шансом, и Николай после года работ на севере оставшиеся 2 проводит в Швейцарии, где вольнослушателем посещает консерваторские занятия - вот и все его муз. образование. После возвращения из Швейцарии в Киев Николай был вынужден искать работу, ибо на восстановление в университете рассчитывать не приходилось. Недолго думая он отправился туда, где впервые прозвучали «Хризантемы», ставшие его талисманом. Главному режиссеру Театра миниатюр М.Т. Строеву сразу же пришелся по душе этот молодой человек, многое умеющий и готовый хоть работать тапером, хоть оформлять муз. спектакли, хоть писать музыку к театральным постановкам. Да и имя 27-летнего композитора, бывшее тогда уже у всех на слуху, служило своеобразной визитной карточкой.

Вскоре он стал другом семьи Строевых. Через некоторое время стал получать авторские отчисления от публикации своих произведений: его романсы пользовались огромным спросом, тиражи их нот постоянно возрастали. Харито обрел, наконец, материальную независимость, но расстаться с семьей Строевых уже не мог, влюбившись в юную дочь Матвея Тимофеевича Татьяну. Между тем в огромной киевской квартире Строева поселилась и Н.Г. Харито с дочерьми, сняв несколько комнат. Матвей Тимофеевич видел в Николае преемника своего театрального дела. Николай и Татьяна переехали в отдельную квартиру, на Пушкинской, 10. Сочетаться официальным браком они не могли – жена Мария не соглашалась на развод. Николай, таким образом, повторил судьбу своего отца. Период с 1913 по 1915 г. - самый счастливый и плодотворный в недолгой биографии композитора. В это время им были созданы большинство его лучших романсов, фортепианных пьес, мелодекламаций. Он был необыкновенно красив и талантлив. В него нельзя было не влюбиться. Его обожали завсегдатаи модных дворянских салонов и фешенебельных гостиных. С началом Первой Мировой войны из-за болезни легких Николай Иванович не прошел мед. комиссию и на фронт не попал. В феврале 1915 г. он вновь восстановился в университете, но получить высшее образование так и не смог: несмотря на заключение мед. комиссии его все же призвали в армию. А 1915 г. стал для него судьбоносным.

Самое характерное и бесспорное доказательство всенародной любви к романсам Н.Харито: «Любимые романсы и песни, исполняемые с громадным успехом». Из 108 романсов и песен, в «Золотой граммофон 1915 г.» вошли 15 романсов Харито.

В октябре 1916 г. Николай был призван в армию и стал юнкером Николаевского Киевского пехотного военного училища. Пройдя ускоренный курс, прапорщик Харито, ставший таковым в марте 1917-го остался в Киеве и служил в запасном полку на Соломенке. Но, как и многие революционеры студенческого толка, Октябрь 1917-го он не принял. Более того, когда формировалась Добровольческая армия Деникина, он не уклонился от службы в ней и попал на Кубань…, остановившую его жизнь и творчество. В ряде некоторых исследований, касательно трагической гибели композитора, указано, что он погиб на дуэли. Лишь последние исследования дали точный ответ на вопрос – что произошло 9 ноября 1918-го.

Николай Иванович служил при штабе А.Деникина в Екатеринодаре (ныне Краснодар). И в один из дней начала ноября 1918-го он был приглашен своим соучеником по институту Козачинским на свадьбу в Тихорецк. Конечно, присутствие именитого автора, да еще и его собственное исполнение всеми любимых романсов, превратили в душу общества. Обворожительный, красивый, галантный Николай Иванович был в центре внимания. О роковом выстреле указано в исследованиях Л.Кудрявцева, Т.Чайки и Н.Козловой, поэтому можно объединить их рассказы в один. Но самые главные воспоминания предоставила сестра Николая Ивановича – Надежда, жившая все эти годы в Киеве и умершая в 1992-м.

«За неделю до происшедших трагических событий Козачинский познакомил Николая со своей будущей женой и ее сестрой Верой, которая, видимо, сильно заинтересовалась Николаем. А он, как всегда, стал душой общества, в центре внимания. И когда Николай с вдохновением исполнял на свадьбе на фортепиано свои произведения, не забыв и свой замечательный романс «Отцвели хризантемы», то все женщины собрались вокруг него, но особенное внимание к нему проявила Вера. Но дело в том, что Вера со своим другом - блестящим офицером, бароном Бонгарденом, приехавшим из Петрограда. Бонгарден заметил охлаждение отношений к себе с ее стороны и решил, что причиной этому было знакомство с Николаем. За свадебным столом между мужчинами возникла пикировка, приведшая к серьезной ссоре. К тому же, ревнивый барон уж слишком «перебрал».

У Николая была такая особенность в характере, что он никогда не выпивал более одной рюмки вина. Был он трезв и в полном рассудке. Мать Веры, заметив происходящее между ними, предложила Николаю вместе с ней выйти в сад. Вслед за ними вышел окончательно захмелевший Бонгарден и, догнав их на аллее, одним выстрелом в упор убил Николая. Пуля попала в область правого легкого, а потом рикошетом ударила в сердце. Это было настоящее, необъяснимое и подлое убийство ни в чем невиновного человека. Не было никакого поединка - «суда чести», когда оскорбленный офицер, барон или князь вызывал своего противника на дуэль, как это было принято в те времена, но запрещалось. Говоря об этом, следует вспомнить подобные случаи, которые привели к гибели великих поэтов А.Пушкина, М.Лермонтова. Нет, ничего подобного здесь не было. Просто зверское неосознанное убийство из-за ревности обезумевшего офицера. На крик женщины сбежались люди, пытаясь оказать помощь Николаю, но она уже была не нужна ему. Так трагично ушел из жизни, не доживший до возраста Иисуса Христа, талантливый композитор и поэт. Стоит только подумать - сколько десятков новых романсов не увидели в мире наша культура и искусство. Тело убиенного перенесли в дом и положили на стол, а вокруг его изголовья рассыпали белые хризантемы из букетов невесты.

Над Бонгарденом хотели устроить самосуд, но ему удалось скрыться. Впоследствии стало известно о том, что барона судили, но он был оправдан, так как деникинский суд, разбираясь в происшедшем случае, посчитал, что убитый Н.Харито был революционером. Перед похоронами композитора положили в гроб в военном мундире. Он лежал в нем тихий, огорченный и красивый, как в жизни. Николай был погребен 12 ноября на местном кладбище в Тихорецке. Родные проститься с ним не приезжали. Время было тревожное».

Ровно через год, мать и сестра Надя забрали его тело в Киев. Гроб с телом композитора простоял ночь перед повторным погребением в церкви Иоанна Златоуста, и всю ночь рядом с ним была 15-летняя сестра Надя. Она вспоминала, как пробыла около любимого брата целую ночь и как все гремело, когда отскакивали от железных стен храма пули. Девушка вздрагивала от звука выстрелов, то и дело пронизывавших тишину. Ей казалось: это снова и снова стреляют в брата, ведь шла гражданская война, и ночью борьба между враждующими силами обострялась. Отпевали Николая Ивановича во Владимирском соборе. Мать похоронила сына на Лукьяновском кладбище, рядом с дочерью, сестрой Николая – Еленой, умершей от испанки. Долго стоял на их могиле большой деревянный крест, привезенный еще из Кубани. Впоследствии он отрухлявел, надписи стерлись, и немногие знали, кто под ним спит вечным сном. Потом какой-то почитатель заменил деревянный крест на железный, более четко вывел буквы.

Удивляться нечему. Для новой власти Н.Харито был выходцем из непролетарской семьи, к тому же служивший в Белой гвардии. А его романсы в лихие 30-е считались мелкобуржуазным пижонством старорежимного искусства. И только в далеком эмигрантском зарубежье помнили и исполняли «Отцвели уж давно хризантемы в саду». Тем не менее, и на родине композитора были люди, которые делали все возможное и невозможное, чтобы вернуть имя Н.Харито из небытия. Можно только в ноги поклониться всем, кто по крупицам собирал сведения о композиторе, сохранив, тем самым, память о нем.

Старинное киевское Лукьяновское кладбище. Сколько может оно рассказать об истории Киева, о тех личностях, которые упокоились на его погосте. Достаточно сказать только то, что герой не менее известного романса, поручик Голицын погребен здесь же, совсем недалеко от Н.Харито. В 1948 г. мать автора Надежда Георгиевна и сама обрела вечный покой рядом с сыном и дочерью, пережив славу и забвения Николая. Сегодня, приходя на кладбище, ставшее гос. историко-мемориальным Лукьяновским заповедником, еще больше ощущаешь необходимость возврата нашей памяти к истории прошлого. И нашлись в Киеве истинные патриоты нашего прошлого, которые не только сохранили память об авторе «Хризантем», но и восстановили его могилу.

Украинская певица Анжела Черкасова, школьный учитель и страстный поклонник русского романса, известный коллекционер В.П. Донцов, бывший военнослужащий Л.Кудрявцев, О.П. Борисюк изучали жизнь и творчество Н.Харито, собирали по крохам его биографию, но, в конце концов, хоть и с трудом, но разыскали его заброшенную могилу на Лукьяновском кладбище. Надо вспомнить и Л.А. Проценко, сделавшую все, чтобы киевские некрополи стали заповедниками. И по завещанию, она похоронена также на Лукьяновском кладбище, недалеко от Николая Ивановича. Благодаря истинным почитателям таланта автора всемирно известных романсов, могила «короля» романсов приобрела тот вид, который и должна иметь... Несмотря на то, что все могилы укрыты снежным покрывалом там всегда есть место для хризантем.

В 2006-м, к 120-летию со дня рождения, поэту, музыканту и композитору, сотрудники Донецкого ботанического сада передали на могилу хризантемы сорта «Харита» и «Осенний романс». Цветы крепко укоренились в киевской земле. Отныне они всегда будут цвести на могиле мастера, который опоэтизировал цветок прощания с летом, сделав его символом неувядающей любви.

Сергей Смоляннинов, историк, писатель, публицист

http://www.velykoross.ru/1756/

|

| |

| |

| Валентина_Кочерова | Дата: Пятница, 29 Сен 2023, 13:05 | Сообщение # 5 |

Группа: Администраторы

Сообщений: 7548

Статус: Offline | «ВОЗВРАЩЕНИЕ РУССКОГО РОМАНСА»

На протяжении нескольких десятилетий, начиная с 1920-х годов, русский романс будто бы стеснялись исполнять в престижных залах страны. Виновником этого был «любимец партии», как назвал его В.И. Ленин, гл. редактор газеты «Правда», а затем «Известий» - Н.Бухарин. Это по его инициативе романсу пришили ярлыки «буржуазной культуры», «цыганщины», «пошлости». Дескать, нечего разводить слезу в наш век индустриализации, в век машин. Пусть бабушки и дедушки сидят возле своих патефонов и, если им надо, крутят пластинки с записями И.Юрьевой, А.Вертинского, Ф.Шаляпина, Л.Собинова. Спустя 30 лет место романса заняла советская песня. М.Бернес, Ю.Гуляев, чуть позже Э.Пьеха, Л.Лещенко - настоящие звёзды радовали нас своим исполнением как в кинофильмах (вспомните фильм «Два бойца» и песню «Тёмная ночь» в исполнении М.Бернеса), так и со сцены. Но времена менялись. Менялись мелодии. Менялись стихи. Молодёжь ждала чего-то нового. Возникновение бардовской песни, песен русского андеграунда (подпольная музыка) стали отдушиной и даже, если ходите, социальным протестом. В этом плане наиболее характерен Б.Окуджава.

Вообще говоря, романс сам по себе никогда не умирал. Он исполнялся в узком кругу на семейных вечеринках, в филармониях, в залах муз. училищ, в капелле. Больше всего повезло классическому романсу. Он вполне легально звучал на театральных подмостках, в кинофильмах. Помните чудесные романсы А.Петрова в фильме Э.Рязанова «Жестокий романс» в исполнении В.Пономарёвой? Но если в гонениях на романс как жанр «идеологически не выдержанный» (опять же по мнению Н.Бухарина), «чуждый нашей морали» просматривается полит. подоплёка, то с появлением протестной музыки появился конкурент - массовая, так называемая поп-культура, культурный ширпотреб п/у коммерческой конъюнктуры шоу-бизнеса. Здесь сыграли свою роль приход в музыку мировых тенденций и новейшей техники, позволяющей слышать певца в любом конце зала. У слушателей появился выбор. Вместе с тем молодое поколение тинэйджеров подверглось гипнотическому воздействию нового ритма рок-музыки. А на сцену вскарабкался Крик.

Крик завоевал все большие и малые сцены. С хорошей и не очень акустикой. Рёв динамиков, которых стало множество, проникает всюду. В его грохоте тонут протесты, не воспринимаются запреты. Да и может ли быть услышан голос разума и чувства, если рёв, именуемый музыкой, оглушает десятки тысяч слушателей! Истеричный Крик стал символом XX, а теперь и XXI в. Он совпал с катастрофами самолётов, взрывами жилых домов, выстрелами из-за угла. Ну, а певицы, дабы привлечь внимание, по пути на сцену стали раздеваться. Истеричный Крик и рёв динамиков не дают человеку остановиться, задуматься. Они гонят его. Гонят в Будущее. Вперёд. В Неизвестное. На таких концертах молодые, неокрепшие физически и морально девочки и мальчики теряют сознание, оказываются в стрессовой ситуации. А музыка гремит, гонит, бьёт, требует: давай! давай! давай! И вот, кажется, люди опомнились. Возможно, устали от Крика и полуголых девиц? Им надоели децибелы? А может быть, захотелось чего-нибудь иного, нового? Но не зря же говорят, что новое - это хорошо забытое старое. В конце концов, должна же быть какая-то норма. Ведь нормы нравственности никто не отменял. И потом, жизнь так устроена, что наступает момент, когда человеку надо объясниться в любви. А о любви говорится тихо. Интимно. Почти шёпотом. Потому что это говорится только ЕЙ. И никому больше.

Я Вас люблю, я думаю о Вас.

Вы для меня - смятение отныне...

Разве можно эти слова произносить под рёв динамиков? А волшебные слова в исполнении известного на весь мир певца, обладавшего очаровательным басом, - Б.Штоколова! Помните?

Твоих лучей волшебной силою

Вся жизнь моя озарена.

Умру ли я, ты над могилою

Гори, сияй, моя звезда!..

Наконец, разве можно сравнить дикий рёв динамиков и вечно юный, очаровательный голос Л.Сенчиной, исполняющей романс «Белой акации гроздья душистые»?

Белой акации гроздья душистые

Вновь аромата полны.

Вновь разливается песнь соловьиная

В тихом сиянии чудной луны!..